教學與評估的最高境界,是創造一種深刻的美感經驗。當多元評估得以真正落實,評估的將不僅是學科知識,更是孩子如何好奇、如何探索、如何關懷、如何堅韌。

母校,有愛則靈,愛是留下赤子心、赤子情的必然,時間愈久,那份對兒時母校的想念就愈深。

科技不應加深隔閡,而應促進包容;我們要擁抱AI的同時,堅守人文關懷、社會責任與文化認同,避免造就技術精通但意義空洞的一代。

近年,國內學校來港交流是很普遍的事,雙方可以互相接待、交流學習,學生可以親身體驗當地生活,接觸年紀相若的同儕,可以擴闊眼界。

為解校長的困惑,教師執業證書制度實際是一個促進教育公平的機制,它不會、也不應為學校製造內部矛盾,也不會為學校帶來內部競爭。

課堂上老師有責任引導學生深思新科技的面世,將為社會、人類生活帶來了什麼優劣的影響。

在工作上接觸的普通話家長,有不少是來港的優才,對子女也特別關心。但我欣賞這些講普通話家長的態度,他們的心就像海綿般柔軟,會把你說話精要吸收,並且能準確複述。

灼見名家傳媒、香港中文大學工程學院 2月7日(周六)合辦舉行首屆AI賦能教學高峰會,匯聚教育界與人工智能專家,一齊探討最新趨勢與挑戰,推動智慧校園發展。

傳統社工與教師往往缺乏對AI底層邏輯與數位病理學的深入理解,導致在面對AI誘發的心理問題時,顯得力不從心,這正是AI心理健康師這一新職系誕生的關鍵契機。

教育不僅在於知識的傳授,更在於生命的喚醒。在明愛馬鞍山中學的醫護教育模式中,可以看到知識傳授、倫理培養與實務體驗的融合,不僅裝備學生面對醫療挑戰,更塑造他們成為具同理心與責任感的社會關懷者。

人生最理想當然是「準備充分,靈活應變」。我們以周詳計劃應對可知之挑戰,亦以靈活思維臨場處理變數,尤其在人工智能發展多變的時代。

以個人為起點構建幸福感的校園,與他人連結共創共融校園,最終以以人為本的態度善用科技,並連結人與自然,推動綠色校園。四者相互作用,構成一個支持個人成長、強化社群韌性並預備未來挑戰的教育生態圈。

近日馬雲在一次活動時表示,未來教育並非讓孩子「背得更多,記得更多」,而是他們想得更有趣,更有創意,更加獨特。學習使用AI、用好AI已成為新一代教育的重要學習指標。

英國GCSE與A-Level中文科,向來深受內地及海外華裔考生歡迎,近年亦逐漸進入香港家長與學生的視野。隨着海外大學對相關中文科成績具一定認受性,愈來愈多學生開始考慮這條升學路線,值得關注考試要求與準備方向。

除大學收生外,筆者認為「門常開」普及版的收生政策,應盡快在中小幼特的教育系統試點落實。筆者先後走訪柬埔寨及越南,華僑家長對子女到香港接受中小學教育都是嚮往的。

今天的法治教育要讓學員了解法律知識,樹立法治觀念,培養法律素養和尊重法律。套用在學校的校規教育,也應是讓學生了解校規,樹立守校規的觀念,培養尊重校規的素養而進行的教育。

社會飛速變遷,行業與職業不斷迭代,相信每位香港市民都深有感觸。Y-WE Advance希望賦能學員,裝備培養高適應力、彈性與韌性,應對各種挑戰和顛覆行業,勇敢迎接前路!

香港應審慎檢視海外限制性政策的成效,同時更應投放資源於培養青少年的「數碼韌性」與「數碼智慧」,讓他們不只成為數碼原住民,更成為能夠批判、反思及保護自己的數碼公民。

「經師易得、人師難求。」作為經師,應該是博學多才,能按學生不同的需要來授業、解惑,能啟發學生的潛能。若能品格高尚,能正人心、撥亂反正,認真負責地對待學生,移風易俗,影響周遭的人,這或可稱為人師吧。

世局多變,怎樣的價值取態幾可決定局面大好抑或大壞,當中關鍵,還在教育。

不少港人一到假期便到日本旅遊,日本文化在香港更是無孔不入,日本侵華、香港淪陷這些概念早已是「平行世界」。因此香港學校比內地更強調抗日戰爭,以平衡在香港青少年心目中對於日本的印象,也實在是無可厚非。

若老師能於批改和文件中多點空間,讓他們可以於球場上陪伴學生奔跑,或於一隅陪伴學生觀看周遭的事、物和人,快樂就在身邊,簡單也是十分快樂的。

在東江水供港60周年之際,50餘位香港中學生、青年代表及媒體人士先後走訪多個標誌性節點,系統了解東深供水工程的歷史沿革與國家在水資源保護方面的長期努力,並積累了大量影像、文字記錄與深度思考素材,精心編排後以展覽及故事薈的方式向公眾分享。

發展香港成為國際教育樞紐從大學延伸至中小學,我認為是好事,如何落實推行,需要集思廣益,做好充足準備。從目前的教育資源來看,有幾個方面值得探討。

教育、科技與人才的一體化發展,是香港基礎教育面向未來、提升質量的關鍵。要實現這一目標,不能僅靠學校單方面的努力,也需要多方合力,共同構建協同創新的教育生態系統。

教師數字人分身怎樣促進教學?AI時代下,孩子有何牢不可破的價值? 聽聽嘉諾撒培德學校校長丁芝敏修女與教育評議會執委馮穎匡博士分析。

在人工智能技術推動教育變革的背景下,為協助香港中小學教師、校長及教育行政人員掌握AI時代所需的知識、思維與技能,灼見名家傳媒與香港中文大學工程學院將聯合舉辦AI賦能教學高峰會。

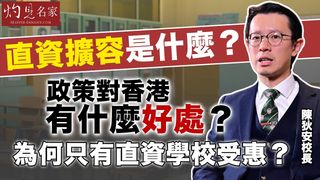

本年度《施政報告》進一步推出一系列措施,強化「留學香港」品牌,其中首度惠及基礎教育的直資擴容方案成為焦點。香港直接資助學校議會副主席、英華書院校長陳狄安接受本社訪問,詳談直資擴容計劃。究竟計劃背後有什麼考量?政策對香港有什麼好處?為何只受惠直資學校?一起聽聽陳狄安校長的講解。

校董須理解問責機制、恪守專業,釐清治理界線,方能有效監督校務、管理人力與財務資源,確保學校健全發展。

最近教育局推出的「智」啟學教計劃,在教育界中引起廣泛關注,突顯出人工智能在教育領域的發展潛力。灼見名家傳媒與香港中文大學工程學院合辦舉行首屆AI賦能教學高峰會,匯聚教育界與人工智能專家,一起探討最新趨勢與挑戰,推動智慧校園發展。