承上文:中華傳統文化在學校教育中的承和傳

上學年,我校嘗試以跨科協作形式,探討中華傳統文化在學校教育中的承和傳。我校邀請皮影戲師父駐校教學,並結合中文科劇本創作、設計與科技科的人型機械人和無人機編程,以及視藝科的美術設計,改編《月下獨酌》,結合提線木偶、皮影戲和編程呈現詩中意象;參與演出的同學更經長期練習,由欣賞為深入實踐皮影戲技藝,多角度接觸中華傳統、非遺文化。

經歷上學年的跨科協作,重點參與的同學已長時間及深度認識皮影戲;學校大部分同學也對這項文化傳統有基礎認知。本學年,我校推動「文化在地化」,以學生為中心,從學科活動出發,成為學校實例; 以此作為學習內容,結合課堂教學推動學習。最後由點線及面,以中華文化周的形式推動全校同學深入認識影偶文化。

一、《草船借箭》看文化扎根校園

本學年,中史學會同學成為推動中華文化的骨幹。引入皮影戲這項「光影中的歷史」技藝,讓學生籍親手製作與表演,生動呈現書本歷史。

鑒於同學對三國歷史的興趣與課程內容不足,中史學會選定《三國演義》的《草船借箭》為主題,提升學習興趣,又拓展課外知識。在黃暉師傅的指導下,加上同學的心思與巧手,從零開始製作皮影,在膠片上勾勒諸葛亮、曹操等人物輪廓,填色賦神,剪裁組裝時特別保留活動關節,最後固定操控桿。

過程考驗耐心與專注,更讓同學深刻體會傳統藝術的珍貴。製作後,同學也參與改編劇本,錄製對白,讓他們體味傳統演出,配合現代科技的精妙。同學更拍攝一則宣傳片於校園內播放,向其他同學介紹皮影戲的歷史文化、演出詳情,以及分享學習皮影戲的感受和心得,推廣中華文化。

演出當日座無虛席,師生與長者觀眾彷彿穿越時空,感受三國智慧。對觀眾而言,這打破了「皮影戲是古老化石」的刻板印象;對參與同學來說,傳承經歷帶來深刻的文化認同。此外,老師在表演時介紹皮影戲「四美」──演唱、雕刻、繪畫、動作之美,成為之後的課堂學習引子。這次表演將走進課室,成為同學學習的寶貴素材。

二、皮影走入課堂提升教學成效

若同學只能夠觀賞皮影戲演出,未免流於表面。皮影戲與中文科課程結合,以《草船借箭》為素材,將傳統文化融入人物描寫教學。

課堂採用翻轉教室模式,中二級同學先觀看皮影戲了解劇情與角色,再於課堂分析人物性格。皮影戲角色外觀無表情的特點,正好引導學生運用「相由心生」概念,通過拼貼方式為角色設計反映性格的肖像特徵,將抽象性格轉化為具體視覺元素。提升學生對傳統技藝的興趣,也增強其創作成就感。

課程更融入AI技術,學生先以文字描寫角色,再AI生成對應的表情與神態動畫,直觀感受文字描寫的張力。這種結合傳統皮影、遊戲化拼貼與現代AI的教學模式,活化傳統文化,提升課堂趣味與教學成效,深化人物描寫技巧。

三、中華文化周

除了中文科的寫作課,我們更在每一班的課堂安排影偶文化導賞。學年末,本校獲港府「藝能發展資助計劃」支持,特邀黃暉木偶皮影在中華文化周舉辦為期一周的傳統木偶皮影展。

專人導賞 探千年戲偶之美

展覽安排專人導賞,全校同學分班探索皮影戲的光影詩畫、提線木偶的靈動纖巧、掌中木偶的方寸乾坤,杖頭木偶的磅礡神韻,了解千年源流與傳承。

導賞員深入淺出介紹影偶文化,一雙巧手更隨時示範各式木偶,每次導賞都儼如一場小型專業演出。更可喜的是同學能參與,即席學會協調操控,收獲連連掌聲。

百年展品 見證時代光影

黃暉師父的珍藏,成為展覽內容:既有師父走遍大江南北結識匠人所贈影偶,也有師父過去幾十年演變改進影偶的歷史痕跡,更有不少是師公遺留的瑰寶:其中幾塊斑駁的皮影,原來是清末民初產物,已逾百年歷史。學校《月下獨酌》、《草船借箭》的錄影,同學親手製作的皮影,也同場展出,充實同學的成就感。

延續創作熱情 大師演示魅力

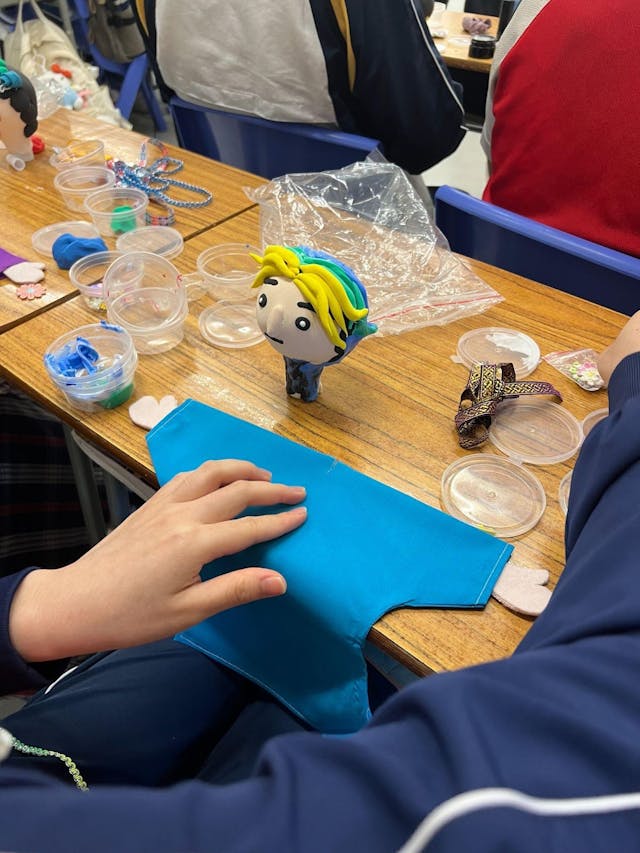

掌中木偶製作工作坊和演出欣賞,一探布袋中的神秘。同學利用黏土製作木偶頭,更自由創作角色,多彩的黏土成了木偶的美妝,再加上布袋衣飾,栩栩如生。

此外,禮堂集合師生親睹大師演繹影偶,欣賞師父線扯鍾馗醉酒舞劍,掌中小生花旦於空中邂逅相遇,皮影下《金山戰鼓》昂揚。加上學生支着親手製作的皮影演出《草船借箭》,讓台下拍案叫絕。

皮影戲入校歷時兩年。第一年跨科組協作,擴大師生參與,將演出成果錄成影音教材,與學界共享。本學年以學生為本,將皮影戲在地化,發展寫作教學材料,參與師生認可皮影戲與現代生活連繫。以中華文化周作結,同學了解影偶文化的源流演變,學會欣賞其精髓。學校不只是中華傳統文化重要舞台,更可是文化日常。