春生、夏長、秋落、冬枯。蔡瀾把冬天活成春天,走得瀟灑。

人老去了,少數如高山榕,後人可乘涼欣賞;大多數如你我,只是路邊狗尾草。

蔡瀾前輩是高山榕,他的生命,將延續於文化歷史,願他和天地圖書跟香港的歷史同在。他走後,會在某個空間重遇天地圖書的好友老闆陳松齡。

見證文壇興衰的歲月長河

近數十年,天地圖書有四柱:倪匡、蔡瀾、亦舒、李碧華。我在1996年才加入天地圖書行列,對着這四位頂級名牌,只能流口水羨慕。得到天地同事的介紹,見過倪匡和蔡瀾。亦舒和李碧華則極低調,別說見面,相片也不會外洩一張。我有參與《香港藝術發展獎》評審,於2021年頒發「傑出藝術貢獻獎」給亦舒,但用「起重機」也未能使她從加拿大飛回香港出席典禮。喔,我也在學習,寫文章的人,為存風骨要遠離虛名,別常在社交場合出現,拉拉扯扯。

我的少年時代,小朋友都喜歡看報紙小說,武俠題材當紅的有梁羽生和金庸。對,還有寫愛情的依達和情色的楊天成,他們的單本小說才賣四毫子。評論文章,最喜歡看三蘇;我的文章故意夾雜不同語文,也是受他的「三及第文章」啟發。

近數十年,大紅的作家可多:倪匡、亦舒、蔡瀾、林燕妮、嚴沁、李碧華、張小嫻、陶傑⋯⋯唉,都落花流水。

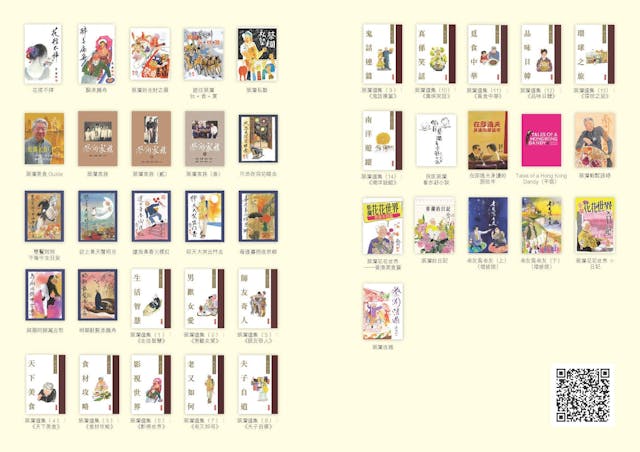

從邵氏到Dandy

我是蔡瀾的書迷,他的177本天地著作,看得七七八八;不過,最索然的也有一本:他把網上和讀者的對話編輯成書,有點乏味。最喜歡的一本叫《在邵逸夫身邊的那些年》:蔡瀾的父親為電影大亨邵逸夫打工,他後來也為「邵氏」工作,結果寫出這本如電影的傳記,把邵逸夫的起伏人生揭露,書中故事接故事,曲折扣人,大家不可不看。我也買了數十本送人,說:「這就是表面風光的巨頭!」蔡瀾曾出版一本英文書,名為 Tales of a Hong Kong Dandy,外語水平優秀;他終於承認自己是dandy!

我現在的工作哲學,也受蔡瀾影響;他說過:「人,去到某個年紀,再不情願大夥人一起工作,因要遷就別人,不如一個人安靜地提起筆桿!」故此,他拒絕再拍電影;而我今年書展的新書,叫《怕打招呼》!

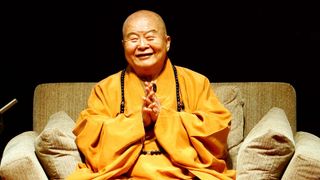

內心自信和安靜,是蔡瀾尋求的境界。他說話,帶着可愛迷人的潮州口音,面部表情溫和專注;就算不高興,蔡老師也不會喧嚷,只是語氣嚴肅起來。

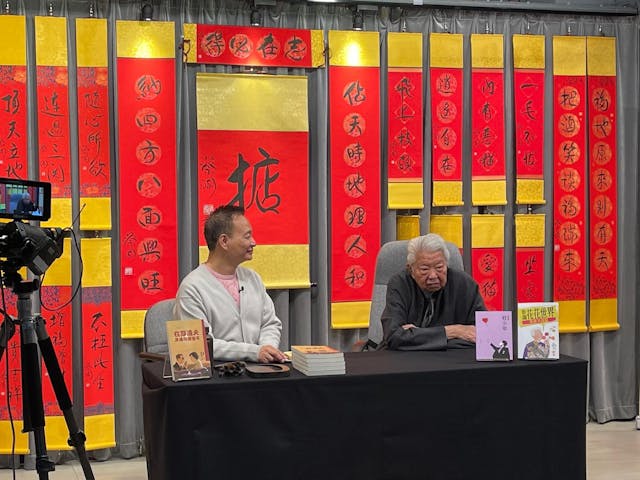

與蔡瀾最後一席的珍貴對談

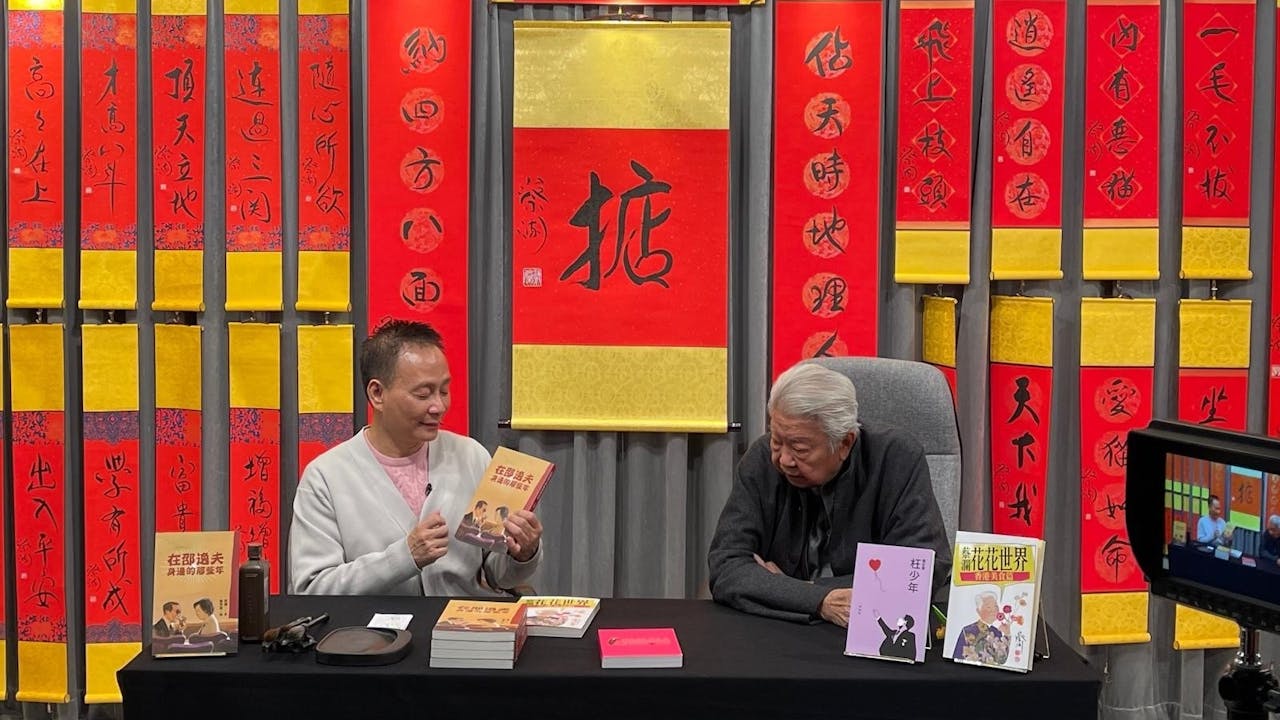

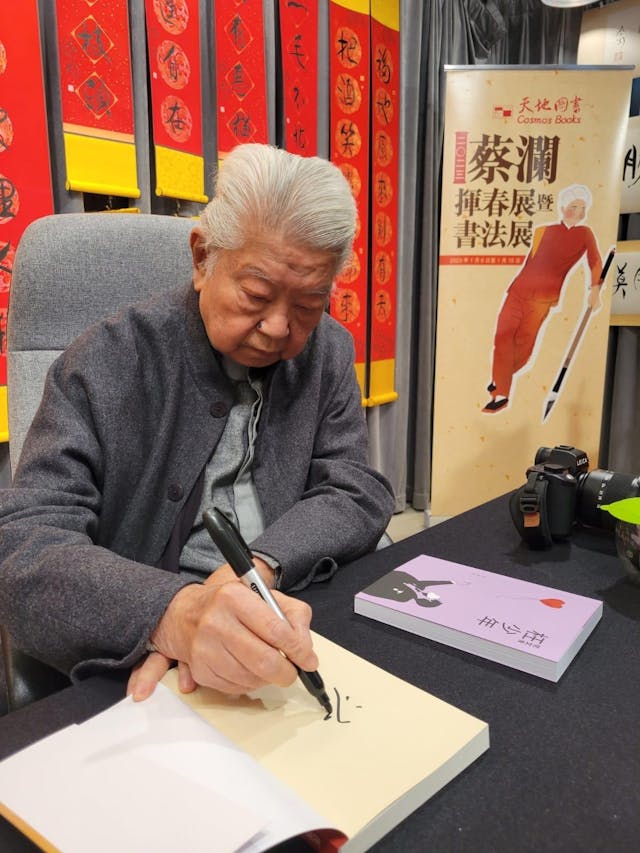

在2023年,蔡瀾如往常習慣在春節前為天地搞活動,那是他的揮春展。那年,蔡瀾的身體已大不如前,走路和說話都虛弱,拐杖是他的支撐,任何人想找他訪問,絕對是「欲渡黃河冰塞川」的主意。幸好,我是天地家庭的一分子,Terri和Alva努力懇求蔡瀾給我訪問,蔡老師最終答應。

訪問的時候,他舉止懨懨,頭似半倒下來,我把握機會連珠向他發問。追憶起來,太過急進;不過,當時已有預感:這次訪問,可能是我和他最後交談,於是好好把握。

訪問前,天地同事千叮萬囑,說:「蔡瀾不喜歡別人和他握手或有任何身體接觸!」我奇怪:這是潔癖?他們跟着說:「你要做好功課,不要問一些他認為你應該知道答案的stupid questions!」這個倒可放心,我閱讀他的作品數十年。最喜歡他寫和倪匡老友鬼鬼的日子;那本書最近修訂出版,叫《老友寫老友》,風趣幽默。我唯一擔心的是如果訪問談到吃的事情,我會口啞啞;坦白說,我對美食不大感興趣:吃,只為了生存!第三個條件倒令我不老實了。同事說:「蔡瀾沒有耐性,最好你的訪問在十多分鐘完成!」

為了達成訪問願望,我先答允,但是心想:「到時一定施展渾身解數,讓氣氛融洽,希望把訪問拉長。」結果,訪問為時約四十多分鐘;本來可以弄一小時的,只怨自己向他提出香港時勢問題,蔡老師似乎抗拒,面露不悅,失去興趣再談;知情識趣的我,只好結束訪問。

碰到吃這回事,蔡老師像個小孩子。完了訪問,問他跟着有什麼活動,他笑說:「想吃灣仔XXX店的叉燒!」

唉,不出所料,那次的揮春展,是蔡瀾最後一次為天地圖書露面,而我跟他的獨家訪問,成為珍貴追憶。死亡是傷感,但可解除痛苦。

舊文壇的告別式

時光的列車緩緩地駛入月台,那月台叫「1997」;在1997年之前的一批南來作家,敵不住春夏秋冬,一個個離開或移民。留下來的,因為年紀大、或報紙和書籍萎縮,繼而減產或停筆。

有一次,我參加一個貿易發展局舉辦的中、港、台作家聚餐,我問左旁的內地紅作家:「你們的書一般賣多少?」他答:「百萬本以上。」我又問右旁的台灣紅作家:「你呢?」他想想:「十多萬本以上吧!」他們問我:「香港呢?」我尷尬招供:「賣到一萬本,要謝謝老天爺!」市場大小和一個城市的文化影響力,是相關的。

當年文壇的風流人物,有素養和風格;香港四大才子:金庸不為現實改變自己的風格,笑傲江湖,是「俠」;黃霑為朋友及愛情飛身而出,情不可卻,是「豪」;倪匡看不起世人的價值觀,反斗好玩,是「佻」,而蔡瀾灑脫輕鬆,追求自由的生活,是「趣」;可惜舞榭歌臺,風流總被雨打風吹去。

今天香港文壇,風向是新香港人作家、新香港人讀書;而出版商或傳媒則會問你:「可否寫些實用書籍、旅遊手冊、吃喝指南?」更過分的說:「多些出席公關場合、八卦名人生活?」我慶幸身在天地,他們從來不要求作者寫什麼!當然,亦有人會問出版社:「我想出書吹捧自己,你收多少錢?」更可怕的,有些市民說:「看書,幹嗎?我只看視頻!」

蔡瀾前輩的離世,代表「四大才子」的終結,亦意味着香港傳統文壇的告終。未來,新的環境、新的風氣,老文人的節操和修養,在一批網絡作家的心目中,再不重要。

我這天地圖書半新不舊的筆耕者,應堅守老作家的筆風?還是yo yo yo隨俗上路?寡婦起彷徨。

我和蔡瀾前輩的最後訪問,可收看: