在現代化以前,大多數人的日常生活都是無盡的勞苦。工業化以前,沒有現代生活的便利,照顧自己和家人是生活的一大重心。準備食物和家務勞動讓人沒有多餘的時間從事娛樂或消遣。狩獵、採集、照料穀物、耕田、播種、洗衣、補衣、照顧牲畜、維護家園,這些都需要所有人幫忙,連孩子也不例外。簡單來說,當時的生活被生存填滿。一天是照着日升日落的時間作息,因為天黑後就無事可做了,所以大家都會很早睡,隔天黎明就起床,開始一天的工作。

當時大多數人的工時都很長,也付出很多勞力,直到科技發展,工作才開始變得容易些。輪子、犁、化肥、金融,都只是幾個人類發明幫助農業改革的例子。

機器出現,生活因而變得輕鬆,農業生產更有效率,資本主義成為不停工作的誘因,努力再也不只是為了自給自足。在西方世界,人們長時間待在工廠工作,促進了工業革命。但是,到了19世紀,節省勞力的科技發展也催生了「休閒革命」(leisure revolution),因為此時一般工作者閒暇時間變多了。人工照明讓日子變長了,有更多時間可以做些什麼,而不是只能睡覺。沉思的時間,尤其為宗教奉獻的時間一定是有的,但跟現在的閒暇時間比起來,就根本不算什麼。在西方世界,每周平均工時從1870年的60到70小時,到現在只剩30到40小時。我們擁有的假期也比150年前更多。

現代人為何變得更忙?

現代人經常抱怨自己「太忙」,但這份忙碌感,並不一定等同於有效率或生產力。即使在工作之外的時間,我們也被無數瑣事佔據,如居家修繕、準備餐食、清潔、外出、旅行,甚至在放鬆的時候,也未必真正「放鬆」。照理說,在科技大幅進步的今日,我們應該比以往擁有更多可支配的時間,但事實卻顯示,人們的身心狀態愈加疲累,對時間的掌控也愈加模糊。

心理學家麥特.柯林斯沃斯(Matt Killingsworth)與哈佛大學的丹.吉爾伯特(Dan Gilbert)進行了一項關於幸福感的研究。他們開發了一款手機應用程式,能夠隨機在使用者清醒的時間裏發送提問,詢問三個問題:你此刻正在做什麼?你現在的想法與你正在做的事情有無關聯?你此刻的感覺如何,從「非常差」到「非常好」?

參與者還須進一步描述他們的思緒是正面、負面或中性。

研究結果顯示,將近一半的時間,人們的思緒與當下行為無關。這種「思緒漫遊」現象最常出現在洗澡、刷牙等日常例行動作中,有高達65%的參與者表示當時分心。但即便在理應專注的工作時段,也有近50%的時間無法聚焦。

最有趣的結果之一,是性愛過程中「思緒不在場」的比例僅為10%。研究者幽默指出,這個數字也許仍然過高,畢竟「有誰會在性愛進行時或剛結束時填寫問卷呢?」

思緒漫遊是否能夠讓大腦快樂?

這項實驗以及其他類似的隨機抽樣研究都指出,思緒漫遊佔據了我們大部分清醒的時間。雖然人在漫遊時多半想的是愉快的事(42.5%),相較之下,負面內容佔26.5%,中性則為31%,但即使內容傾向正向,也未讓人感到更快樂。

研究顯示,即使是在回想美好回憶或期待的時刻,主觀幸福感也未必提升;反而當思緒飄向負面或中性內容時,人的情緒更容易下滑。柯林斯沃斯與吉爾伯特對此總結:「漫遊的大腦,就是不快樂的大腦。」這一發現也呼應了心理學中關於「注意力分散會引發負面偏誤」的理論。雖然有些研究曾指出,負面情緒會促使人進行思緒漫遊,似乎暗示大腦試圖透過內在轉移來自我療癒;然而,柯林斯沃斯與吉爾伯特的隨機追蹤數據卻指出:我們是在大腦開始漫遊之後,才變得不快樂的。

從神經科學的角度來看,這種心緒遊走其實與大腦中的「預設模式網絡」(default mode network,簡稱 DMN)有關。這個腦區系統最初是在大腦影像研究中被發現的:當研究者比較受試者在進行任務與休息狀態下的腦部血流量時,發現即使人在「什麼都不做」的情況下,大腦某些區域依然非常活躍。

研究人員原先假設休息時大腦處於低活動狀態,並刻意要求受試者不要思考任何事,但結果顯示,人的大腦似乎很難真正「靜止」,反而會自動開啟一套與任務無關的內在活動系統。這個系統正是與思緒漫遊、自我反思、回憶過去與想像未來有關的腦區聯網。換句話說,當我們的注意力離開當下,無意識進入內在世界時,就是這套預設模式網絡在悄悄啟動。

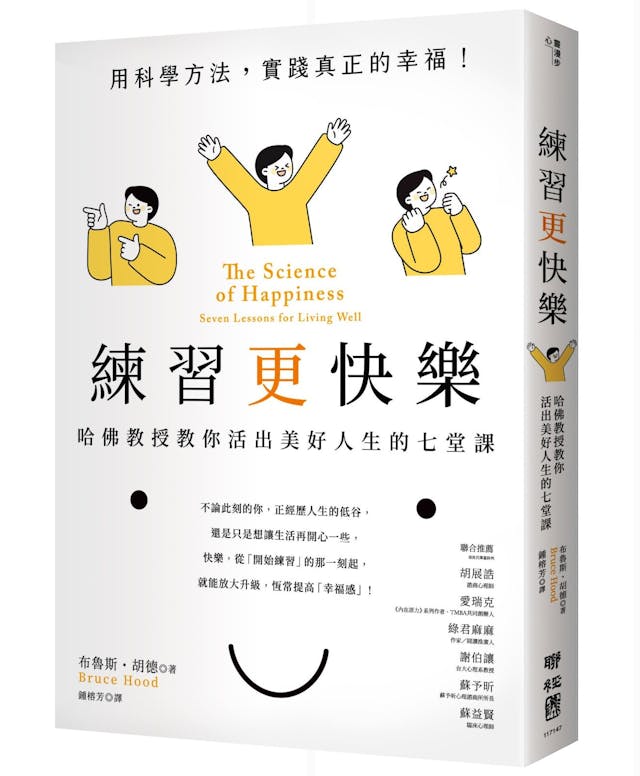

原刊於《練習更快樂》,本社獲天下文化授權轉載。

新書簡介:

書名:《練習更快樂:哈佛教授教你活出美好人生的七堂課》(The Science of Happiness)

作者:布魯斯.胡德(Bruce Hood)

譯者:鍾榕芳

出版社:聯經出版

出版日期:2025年6月

作者簡介:

加拿大出生的英國心理學家,劍橋大學博士。曾任麻省理工學院客座教授、哈佛大學專任教授。主要研究包括直覺理論、自我認同、本質主義和成人思維背後的認知過程。現為布里斯托大學(University of Bristol)實驗心理學系認知發展研究中心主任,自2018年來持續在該大學開設「快樂的科學」課程,與耶魯大學心理學教授勞麗‧桑托斯(Laurie Santos)的「心理學與美好生活」(Psychology and the Good Life)課程相呼應,成效驚人不僅堂堂爆滿,且顯著提升了參與學生與教職員的幸福感。

他曾獲得史隆研究獎(Alfred Sloan Fellowship)的神經科學獎,以及國際青年研究者學會的青年學者獎。他也是美國心理協會、英國心理學會、英國皇家科學研究所成員。著有《為什麼我們想要的比需要的多?》。