發展局與國家文物局合力籌辦大型的唐代專題展覽──「唐風萬里:多元交融開放的盛世」,旨在以多角度呈現大唐多元共融的時代精神。是次展覽以國家文物局與法國吉美國立亞洲藝術博物館(Musée Guimet)合辦的「中國・唐──個多元開放的朝代(七至十世紀)」展覽為基礎作調整,並加入香港出土的唐代文物。

展覽合共 298 件/套展品,包括 49 件/套一級文物和 29 件/套香港出土的唐代重要文物;立體展示唐代在文化、貿易、宗教交流融合的風貌,亦充份闡述香港在唐代海上貿易的角色。展覽劃分八個單元,環環相扣,多角度呈現大唐多元、交融、開放的盛世。

第一單元︰走近大唐

展品細説唐代完善的行政體制與高效管治,以及多元、交融、開放的大唐社會:

唐(618 – 907 年)1970 年陝西西安南郊何家村窖藏出土陝西歷史博物館藏

唐代立國之初,高祖鑄「開元通寶」新幣,為開闢新紀元之意。這兩枚用銀鑄造的「開元通寶」,並不用於日常交易,而是用於外交贈禮、朝廷賞賜及慶典活動的紀念幣。

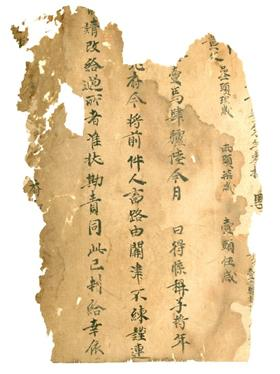

唐(618 – 907 年)1972 年新疆吐魯番阿斯塔那墓出土吐魯番博物館藏

唐代海陸交通發達,絲綢之路繁榮興盛。為維持商貿秩序,保障行旅安全和防止逃避賦役等,朝廷實行「過所」制度。「過所」指「經過之處所」,是行人通過關津時的憑證。「某年經京北府過所」殘文四行,記錄某年行人前往京北府的過所內容。

第二單元:營建都城

展品展示唐代建築文物,重現長安城嚴謹的規劃與國際都會的風采:

唐(618 – 907 年)1995 年陝西渭南富平桑園窰址出土陝西省考古研究院(陝西考古博物館)藏

此紋磚上的獸面,造型猙獰、雙目圓睜、彎眉、豎耳、呲牙咧嘴;造型用意與「辟邪」、「厭勝」有關。

唐(618 – 907 年)1978 年陝西西安大明宮遺址出土西安博物院藏

「鋪首」即大門上的門把手,獸面造型猙獰,具「辟邪」、「厭勝」之意。

第三單元:樂居長安

展品展示人民的習俗風尚,如飲茶、飲食、女性時尚、音樂、舞蹈、運動競技等風俗文化,感受長安城內多姿多彩的生活:

宋(960 – 1279 年)遼寧省博物館藏

馬球於唐代極為盛行,不僅男子喜歡,女子也以此為娛樂活動。這幅宋人繪畫的《明皇擊球圖卷》,描繪唐明皇(即唐玄宗)李隆基偕妃嬪共十六名騎者,擊球娛樂情況。球場兩端球門由二人把守,其餘騎者馳騁場中,全圖布局疏密有致,生動捕捉眾騎者爭逐擊球的姿態,強烈的節奏感與運動感躍然紙上。

唐(618 – 907 年)2015 年河南鞏義天璽尚城M226 號墓出土鞏義市博物館藏

「煮茶坐俑」是目前國內首個再現中國「茶聖」陸羽煮茶形象的唐代三彩器,也是我國迄今發現最早與陸羽形貌相關的實物資料,較全面反映《茶經》記載唐代茶事中,從碾茶、煮茶、分茶到飲茶的過程。

唐(618 – 907 年)1965 年江蘇揚州三元路建設銀行工地出土揚州博物館藏

唐代女子梳高髮髻,插在髮髻上的飾物叫做「櫛」。這件金櫛以薄金片鏤空鏨刻而成。金銀器在北朝時從外域輸入,黃金雕刻藝術至唐代達至巔峰。這件金櫛上飾有飛天造型,帶有外來佛教傳入的影響。

唐開元十八年(730 年)2001 年甘肅慶城封家洞趙子溝中山梁穆泰墓出土慶城縣博物館藏

長安城有豐富的休閒活動,例如音樂、舞蹈、雜技等。「參軍戲」,又稱「滑稽戲」,是在音樂伴奏下表演的小型戲劇。這項由古代優伶發展而來的中國戲曲形式,至唐代在宮廷和民間都很流行,是具代表的劇種之一;「參軍戲」以滑稽逗樂為主,內容也帶諷諫意味。這彩繪參軍戲俑形象滑稽逗趣。

唐開元十八年(730 年)2001 年甘肅慶城封家洞趙子溝中山梁穆泰墓出土慶城縣博物館藏

這彩繪滑稽戲俑可能是參軍戲俑。從這俑出土的穆泰墓的墓誌銘推測,墓主為唐代游擊將軍穆泰,從墓中大量造型百態、胡人面貌的陶俑看,墓主必定深受當時外來文化影響。

唐(618 – 907 年)1983 年湖南長沙望城書堂鄉古城村藍岸嘴窰址出土湖南博物院(湖南省文物鑒定中心)藏

長安城内音樂和舞蹈盛行,大人和小孩都樂在其中。在音樂薰陶之下,小孩都可能喜歡吹奏各式樂器。這件鳥形瓷塤,身形飽滿渾圓,尾巴翹起,作回首張望狀。鳥塤上施褐釉,左右兩側均有孔洞作吹奏之用。整件器物生動精緻的造型及適合兒童的設計,反映出工匠很高的審美情趣和工藝技巧。

第四單元:海納百川

唐朝奉行儒釋道並行,儒家思想是「德政」的基石,道家思想得到皇室的支持,佛教是當時較為普遍的宗教信仰。同時,文化交流帶來了祆教、摩尼教、景教等域外宗教。

此單元展品呈現唐代儒釋道三教與外來宗教並存的思想體系:

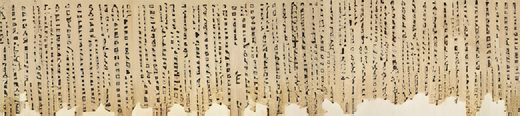

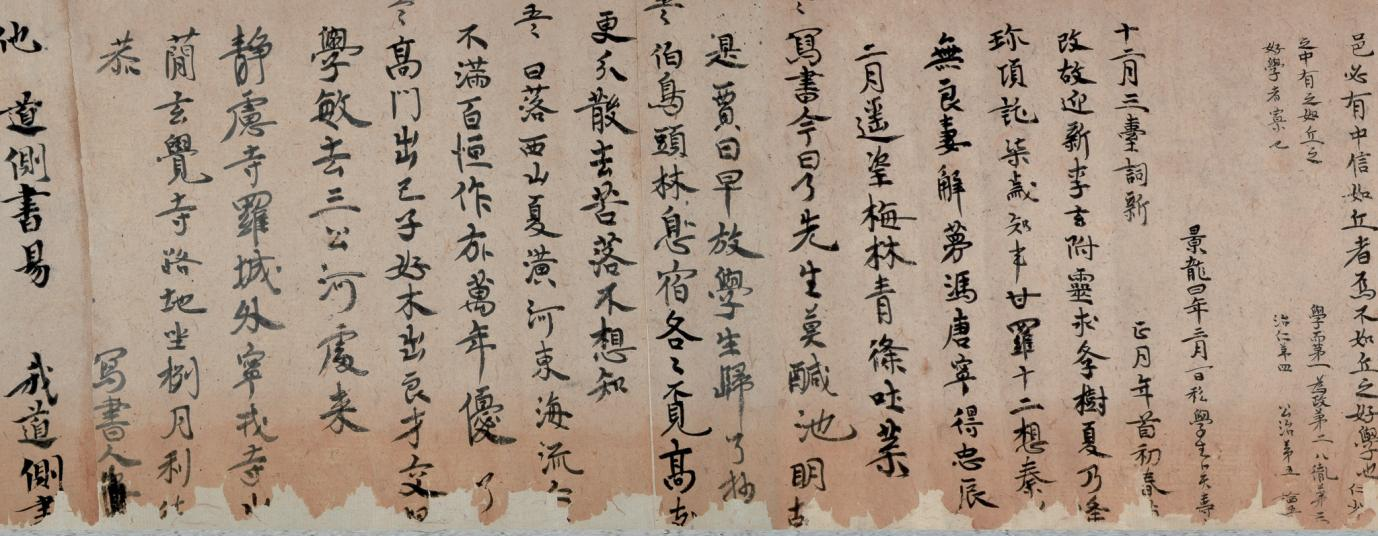

唐景龍四年(710 年)1967 年新疆吐魯番阿斯塔那 363 號墓出土吐魯番博物館藏

這是十二歲的小學生卜天壽抄寫的《論語鄭玄注》。鄭玄注的《論語》自唐代以後失傳。這張於 1967 年在新疆吐魯番出土的唐代《論語鄭玄注》,為古代民間文學及訓詁研究提供珍貴資料,是難得的文物珍品,已收錄於第一批國家珍貴古籍名錄。這件手抄本記載儒家經典《論語》中的〈為政〉後半部和〈八佾〉、〈里仁〉、〈公冶長〉三整篇內容,都是過去未曾完整發現過的。

作品寫道:「寫書今日了,先生莫醎池(嫌遲)。明朝是賈(假)日,早放學生歸。」

這手抄本除了有重要的研究價值外,也充滿童趣,卜天壽寫:「寫書今日了,先生莫醎池(嫌遲)。明朝是賈(假)日,早放學生歸。」詩中寓意請老師早放學,為這件嚴肅的典籍增添活潑的童趣。

唐(618 – 907 年)1975 年甘肅天水水月寺遺址出土天水市博物館藏

「十一面觀音」別名為「大光普照觀音」,是密教六觀音之一,其信仰與佛教密宗傳播有關,流行於唐代。武則天時期,單尊的十一面觀音像大量出現,強調護國效益。這尊「十一面觀音」於甘肅天水地區出土,原為天水的水月寺珍品,見證當地密宗十一面觀音信仰的興盛。水月寺為隴右名刹,據傳始建於隋初,後於唐會昌元年(841 年)重建。

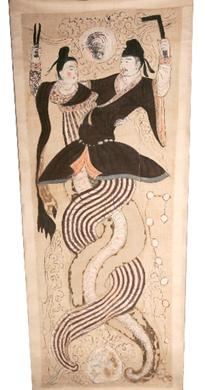

唐(618 –907 年)1967 年新疆吐魯番阿斯塔那 77 號墓出土新疆維吾爾自治區博物館藏

伏羲和女媧在道教中被尊為創世神和人文始祖。此畫用三片原白色麻布縫合,彩繪伏羲女媧,二人上身相擁,下尾相交,右為伏羲,頭戴襆頭,左手執矩尺,右手勾着女媧的脖頸;左為女媧,束髮高髻,穿緊袖衣和半背,下穿條紋裙,身披黑帛,右手執規,左手扶於伏羲的腰間。二人上方圓圈內有象徵太陽的金雞,尾下圓圈內有象徵月亮的玉兔,桂樹和蟾蜍。四周繪雲紋和星辰,色彩分別為黑、紫、黃、白、桔紅、緋紅等。

第五單元:文人世界

唐朝是中國文學發展的高峰,書法、繪畫、雕塑、舞蹈等,大放異彩,唐代詩人李白、杜甫更分別被譽為「詩仙」和「詩聖」。

此單元展品聚焦唐代文人撫琴作畫、飲酒作樂的風雅生活:

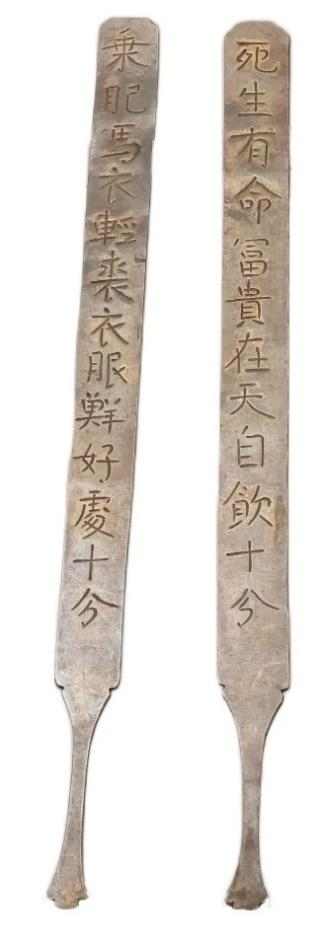

唐(618 – 907 年)1982 年江蘇鎮江丁卯橋出土鎮江博物館藏

唐(618 – 907 年)1982 年江蘇鎮江丁卯橋出土鎮江博物館藏

唐(618 – 907 年)1982 年江蘇鎮江丁卯橋出土鎮江博物館藏

酒令籌、酒甕和高足杯都是唐人飲酒的器具。酒令籌共五十根,令辭上半段採自《論語》語句,下半部分為酒令的對象、內容和方法,主要有「自飲」、「勸飲」、「處(罰)」、「放」四種。酒令籌和酒籌筒是一組唐代酒宴上行酒令的專用工具,在唐代出土文物中屬首次發現,為研究唐代飲酒風俗提供珍貴資料。

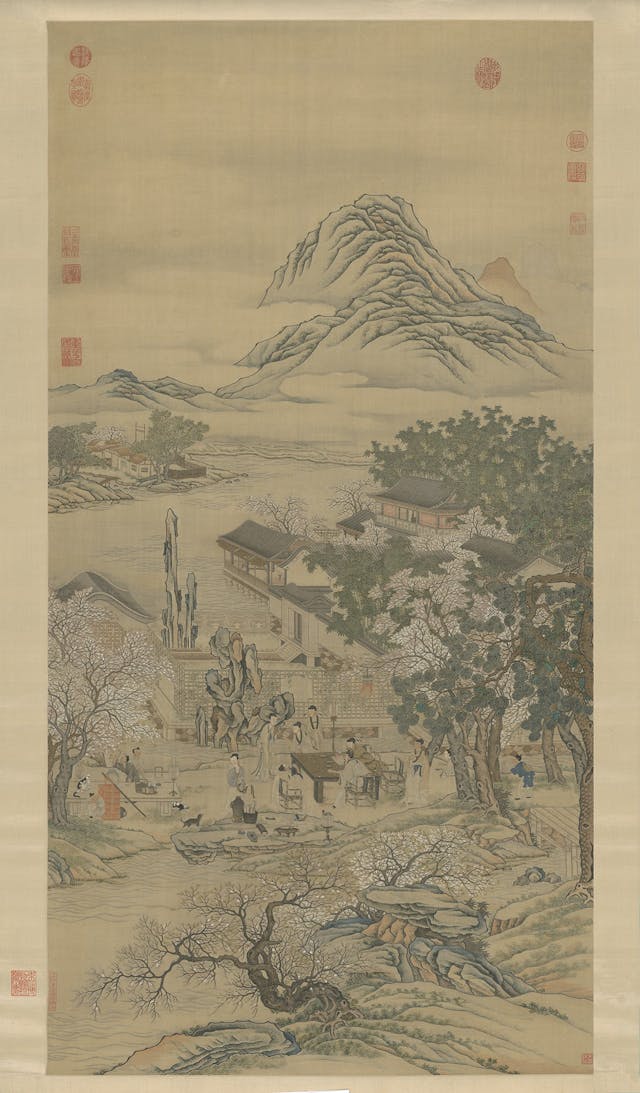

清(1644 – 1911 年)遼寧省博物館藏

「緙絲圖」是指依據畫稿以彩色絲線緙織而成的圖卷。這幅《春夜宴桃李園圖》為清代中後期觀賞性緙絲的代表作,取材自唐代詩人李白的《春夜宴桃李園序》,描繪於桃李花盛開的庭園,夜間遊宴場景,畫中文士飲酒賦詩,仕女逗弄小狗,還有偷喝酒和打盹的童僕,洋溢着輕鬆歡愉的氣氛。

第六單元:技臻於美

唐朝國富民強,生產力取得長足發展,無論是皇室或民間的手工作坊,均掌握高超的工藝水平,同時異域的奇物異產,進奉的各類貢品,亦大量湧入長安。

此單元展出唐代不同的奇珍異寶,揭示當時登峰造極的工藝:

唐(618 – 907 年)1982 年徵集陝西歷史博物館

唐代赤金走龍為投龍祭祀儀式中使用的法器。投龍祭祀活動源於道教的天、地、水三官信仰。道教為唐代國教,帝王三官的祭祀逐步形成沉埋金龍玉簡的固定禮儀,方式是將願望書寫於玉簡和玉璧、金龍、金鈕等器物,用青絲捆紮,待舉行醮儀後,投入名山大川之中,作為升度之信物。

唐(618 – 907 年)1987 年陝西法門寺唐塔地宮出土法門寺博物館藏

鎏金壺門座銀波羅子,又稱「鎏金銀樏」,是內有隔檔的盤狀食具,可單獨使用,或上下疊加使用。這鎏金壺門座銀波羅子是皇室用以盛放供佛食物的器物。陝西法門寺塔半壁於 1981 年 8 月 24 日塌下,在修復工程前考古發掘塔基時發現地宮,內藏大批珍貴的唐代宮廷文物,包括皇室用以敬奉的金銀器多達 121 組,尤以唐懿宗、僖宗父子親自供奉的為多。

第七單元:長安西望

唐人通過絲綢之路與周邊的各民族進行頻繁的文化交流,本單元描繪陸上絲綢之路的繁盛景象,展示中國歷史上文化交流的鼎盛時期:

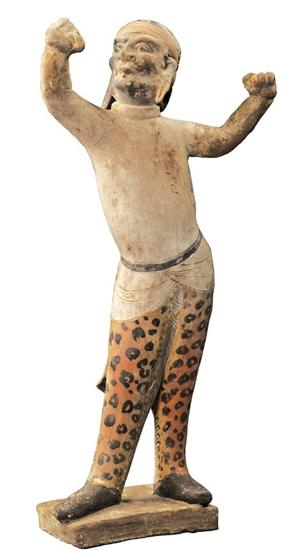

唐開元十八年(730 年)2001 年甘肅慶城封家洞趙子溝中山梁穆泰墓出土慶城縣博物館藏

這件舞俑工藝精湛,保存完好,面容特徵鮮明,穿着豹皮褲和黑皮靴,極具異域風情。俑人的身份有兩種觀點:一說為非洲裔,另一說為南海「崑崙人」,即源於東南亞地區的土著,反映唐代通過海上絲路與南海諸國的密切往來。

唐(618 – 907 年)2019 年甘肅武威天祝縣慕容智墓出土甘肅省文物考古研究所藏

半臂,即短袖上衣,是唐代具代表性服飾之一,其形制源於北方遊牧民族,由魏晉時期的上襦演變而來的一種無領(或翻領)、對襟(或套頭)短外衣,其特徵是袖長及肘,身長及腰。半臂最初流行於隋代宮廷,為內官、女官專屬服飾,至唐代逐漸傳入民間,並廣為盛行。這件紋錦半臂的主人是慕容智,他的父親是吐谷渾最後一位國王慕容諾曷鉢,母親為唐朝著名的弘化公主。這件紋錦半臂工藝考究,融合多種高級織錦的製作手法,華貴精緻,體現唐代絲織技術的高超水平。

唐(618 – 907 年)青海藏醫藥文化博物館藏

唐代的金銀器不僅造工精湛,樣式華麗,亦融合多方文化的設計與美學,在歷史和藝術研究方面都有很高的價值。這件嵌綠松石立鳳金飾件為頭飾,以鳳鳥為主題,姿態優雅挺拔,展現中原風格,周邊的綠松石排列是參照源自於波斯的聯珠紋。

第八單元:揚帆出海

廣州是唐代嶺南的政治、經濟和文化中心,也是海上絲綢之路重要的貿易港口,商舶往來廣州必經香港水域。

本單元展示貿易陶瓷器及香港出土的唐代文物,印證香港為唐代海上絲綢之路的節點:

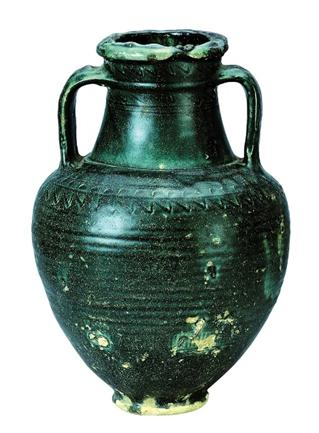

唐(618 – 907 年)1965 年江蘇揚州汽車修配廠出土揚州博物館藏

這件出土自揚州的雙耳壺罐,造型具鮮明的異域特色:高頸豐肩、鼓腹餅足、雙耳如翼,罐身被弦紋和水波紋環繞。這類具鮮明異域特色的器物,無論是舶來珍玩,還是外銷瓷器,皆是絲路貿易的生動見證。

唐(618 – 907 年)1975 年長沙望城春堂公社右城大隊出土湖南博物院(湖南省文物鑒定中心)藏

唐代中葉,海上貿易進入繁盛期,大量瓷器經海路運往西亞甚至更遠的地方。長沙窰便是外銷瓷的生產重鎮之一。執壺是唐代常見的茶酒器。這件執壺器身以褐、綠點彩的聯珠紋繪抽象山巒紋,色彩明艷。聯珠紋主要源自波斯地毯,也是西亞民族常用的金銀器裝飾紋樣。這類裝飾連珠紋圖案的長沙窰瓷器,多為迎合西亞人民審美傾向而生產的外銷瓷器,是當時中外文化交流的實物見證。

唐(618 – 907 年)2012 年香港大嶼山䃟頭出土香港古物古蹟辦事處藏

這件在香港出土的唐代「萬歲、端州」銘文銀塊碎片,推測銀塊產自唐代盛產白銀的端州,即現今廣東肇慶。「萬歲」相信為武則天時「萬歲登封」或「萬歲通天」年號有關。

唐(618 – 907 年)1979 年香港大嶼山赤鱲角深灣村出土香港古物古蹟辦事處藏

安史之亂時,為解決財政危機,唐肅宗於乾元元年(760 年)鑄造體形較大的「乾元重寶」錢,為中國首枚錢文稱「重寶」的制錢,錢文上的「乾」字右半為勾與現代寫法不同。肅宗死,代宗繼位,停鑄「乾元重寶」。

長沙窰釉瓷片

唐(618 – 907 年)

(左)1979 年香港大嶼山赤鱲角深灣村出土;(右)1991 年香港大嶼山赤鱲角深灣村出土香港古物古蹟辦事處藏

唐代「廣州通海夷道」記載,海舶從廣州出發後的第一站便是香港地區的屯門山,可證香港在中國海上貿易航道中的重要性,香港考古中亦曾發現有不少唐代外銷陶瓷碎片,其中較為重要的是在赤鱲角深灣村發現不少唐代湖南長沙窰瓷器的碎片。

展覽資料

展期:即日至2025年12月31日(星期三)

地點:香港文物探知館

開放時間:

星期一至三、五:上午10時至下午6時

星期六、日及公眾假期:上午10時至晚上7時

聖誕前夕:上午10時至下午5時

逢星期四(公眾假期除外)休館免費入場

原刊於古物古蹟辦事處網站,本社獲授權轉載。