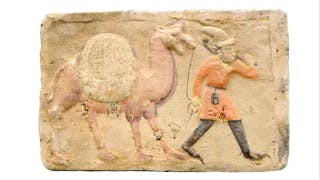

透過現正於香港文物探知館舉行的「唐風萬里:多元交融開放的盛世」展覽,我們可以從新疆吐魯番多座墓葬出土的器物,了解絲綢之路上文明交流的璀璨歷史。新疆豐富多樣的歷史文物,印證唐代邊疆地區的有效治理和中華文明在西域的傳播,也記錄着絲綢之路上的多元文化交流。

香港中文大學文物館北山瑰寶展三個主題,漢唐碑刻:由古代書體至經典書法風格、游相蘭亭:一段永恆的古今對話、與及宋代刻帖:王羲之、王獻之經典書風的形塑。

努力不懈推廣傳統文化、藝術創新的香港天籟敦煌樂團,在「博物館系列:《來自文物的聲音》音樂會」靈活運用音符的流動,將敦煌壁畫、故宮建築、三星堆和香港文物這些文化瑰寶融入音樂之中,呈現文物的立體、莊嚴及靈動。

是次展覽是發展局與國家文物局自 2022 年簽署《關於深化文化遺產領域交流與合作的框架協議書》以來,雙方合辦規模最大、規格最高的文物展覽,無論在展品級別、展覽深度和跨度等,均開創新的高度。

明代晚期與北宋年間相似,平民不理朝廷事,經濟文化上心頭,從而推動民生和文化藝術更上一層樓。

佛教人士與其只批評買賣這批釋迦牟尼遺骨合葬的聖物是「有辱佛陀」,不如先解釋凡夫在一切皆空的世界應如何看待這批非「聖人遺體」的身外之物。

「流動的盛宴」特展於香港故宮文化博物館展出,匯集珍貴文物,以「流動」為主軸,探索中國飲食文化在時間、空間和文化上的演變,並結合多媒體互動裝置,展現中國飲食文化的傳承與創新。

發展局古物古蹟辦事處於12月13日舉辦研討會,由多位來自粵港澳的專家發表專題演講,分享由考古、文物保育、修復、營造與藝術等多角度,對嶺南傳統建築研究的成果。

堅稱要維護普世價值,處身高度文明的列強,為何不應將其得之不「義」的文物,文明地歸還中國呢?

在教育以高新科技、人工智能為熱談的今天,歷史與文物,是文化底蘊,更應投放資源,不容忽視呢!

中華文明源遠流長、博大精深,是當代中國文化的根基。三星堆是中華文明的傑出代表,舉世矚目。我們相信展覽可讓香港市民更好地認識中華文明,同時對外展示中華文明的燦爛成就,助力香港建設成為中外文化藝術交流中心

文物教育可以揉合不同學科,成為一個跨學科教育平台,讓學生從不同角度深入了解文物背後的歷史文化與工藝美術,成為國民教育的創新嘗試。

英國詩人威廉·布萊克的詩句「一沙見世界,一花窺天堂,手心握無限,須臾納永恆」說出了觀看的奧妙及無限可能性。觀看文物也是如此,只要專心致志,就能夠從一件小事物中,找到豐富內涵及無限可能。

到外地旅遊,吸引我們的多是保存得好的「舊城區」,Winnie說「澳門的舊城區」,保留得不錯。香港一些舊區建築,可以的話,也該原汁原味保留下來。

今年初,上海街一列舊騎樓被活化成嶄新文創空間,迅即成為打卡熱點之餘,亦喚起市民對騎樓的絲絲記憶。

其實每一方面,都是學生學習的大好天地。學校裏也會讓學生見識全世界的各種文物。如果加上文化這個框架,學生得到的就不再是簡單的羅列,而是看到文物後面的文化因素,因此可以眼界大開。

文物包括「服裝、美術、音樂、樂器、舞蹈、建築、食物、廚藝、餐具、用具……這些,很多都容易被納入「藝術」的範疇。但是這些屬於「文化」,是因為都與歷史傳統有關,都經過悠久的傳承與演化。

我們要從物品本身的特徵去考察為什麼市場的運作有時會是這樣有時會是那樣。經過30多年的考察,我終於推出了一個「玉石定律」與一個「倉庫理論」。

現在的嚤囉街已不是以前的嚤囉街,文物店愈開愈少。唯一五十年不變的,是街角一間不起眼的打鐵舖,和它的老闆何永燊先生。

現為敦煌研究院特別研究員的李美賢老師,談及自己從入門而成為敦煌專家的經歷,全繫於一個「緣」字。

李美賢老師有感於很多藏家,百年歸老之後,所藏珍貴之物,都散迭無存,實在教人感到惋惜。她期望「收而不藏」,將蒐集的文物,公諸同好,在有生之年好好利用,藉以弘揚中華文化。

圍墻外的知識分子爲了避免本國文化遺產落得完全毀壞的下場,希望可以學習外國成功保存文物的例子。