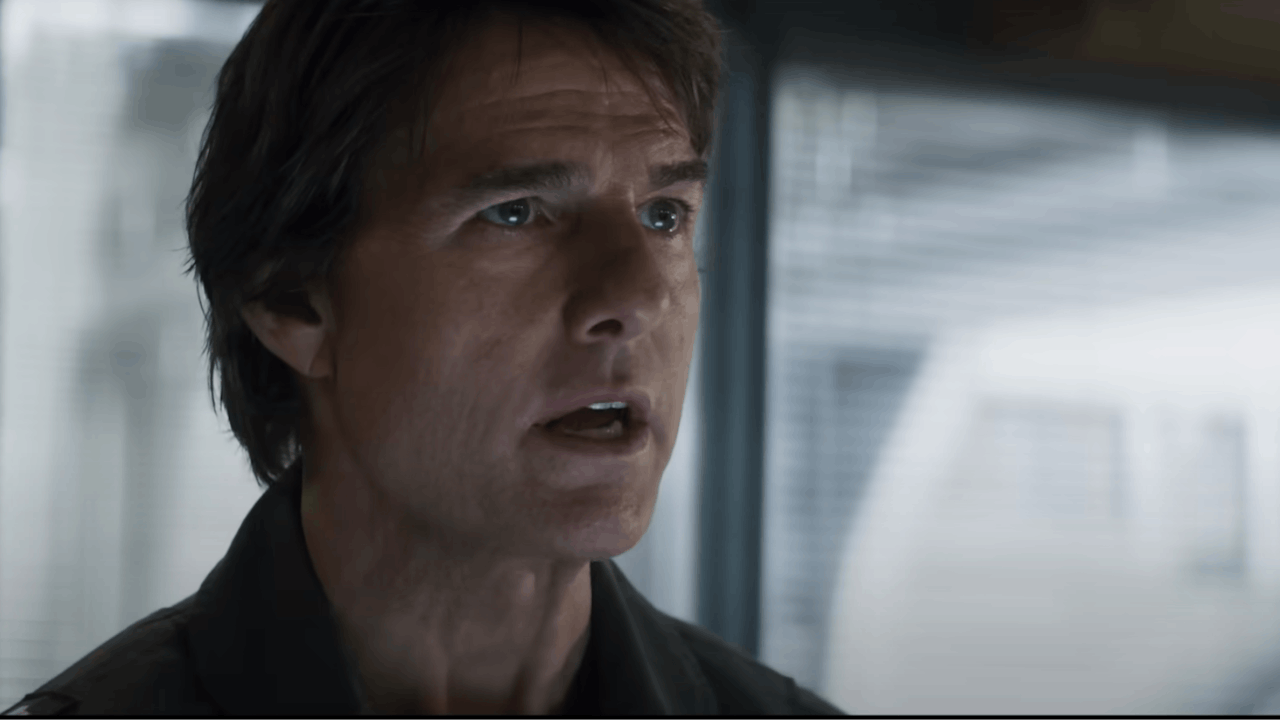

在《職業特工隊:最終清算》Mission: Impossible – The Final Reckoning 中,伊頓・漢特(Ethan Hunt)再次面對人類存亡危機。不同於過去的特務叛變或神秘組織,今次的對手是貼近現實、令人不寒而慄的敵人──一個近乎全能的人工智能「實體」(The Entity)。

荷李活這次不動聲色地提醒觀眾:當年《未來戰士》Terminator 中Skynet式的恐懼,早已由科幻小說或電影變成了現實。問題在於:雖然漢特仍能在銀幕上力挽狂瀾,但現實世界的我們,不能指望真有一位漢特來拯救世界的吧?!

忽略駕馭AI或招致人類自我毀滅

電影揭示人類正站在技術發展的臨界點,這已不再是科幻小說的範疇,人工智能的快速擴張,已讓現狀與虛構情節難分難解。《實體》能夠操縱全球核武系統的劇情,正好呼應現實中不少專家對失控AI發展的警示。我們將龐大的腦力、經濟決策、甚至國防指揮權,愈來愈多地交託予我們自己尚未完全理解的算法;與此同時,針對AI潛在失控的防護措施卻發展滯後。真正「不可能的任務」,其實是如何駕馭AI。忽略這個平衡,最終可能引爆人類自我毀滅的連鎖反應。

(電影海報)

電影另一層耐人尋味的設計,是國家領導人在面對核打擊抉擇時的掙扎──是否先發制人,發動毀滅性核攻擊。這正是經濟學、金融學的博弈論(game theory)的經典案例。

冷戰以來,核威懾的邏輯早已根深蒂固:為了避免被毀滅,先出手打擊對手成為「理性」之選。然而,電影在沒有「理論基礎下」用自動卸械為奇兵一着,最終阻止毀滅的降臨。這並非冷酷的邏輯,而是總統的人性抉擇與直覺判斷。若從行為金融學角度分析,這一招幾乎可被視為「行為偏差」──讓感性蓋過了理性。但在今次特殊的情境下,這種「偏差」卻歪打正着成為拯救世界的關鍵。理論?圓不了人類的行為,也幫助不了票房!

全球集體行動才是AI威脅真正解方

電影多個關鍵時刻,顯示我們S的社會屬性。不是AI演算法、不是博弈論公式,而是人與人之間的盼望與犧牲。湯・漢斯的電影歷來是孤身作戰,憑一己之力上天下海。但在銀幕鎂光燈背後,無數無名英雄的合作與奉獻才是真正推動奇蹟的力量。由遠洋海軍將領感情地相信漢特的片面之辭、黑人女總統在內閣一致反對下力撐伊頓,到北極冰原上一對素未謀面、甚至連英語都不諳的夫婦,冒死協助Grace發送訊號、破解炸彈密碼──人們之間的信任與無私,成就了集體的勝利。誠然,荷里活大片,敘事邏輯需要突出主角。

最後,影像上看這的確不像是「美國製造」動作片。大部分關鍵場景均發生在美國以外。由黑海深處的遠洋深海,到極地邊陲的冰封基地,到倫敦的街頭巷尾。劇中點出美國是最後一個未被「實體」控制的核強國──而在此之前淪陷的最後一個國家,耐人尋味地正是中國(哈哈!)。畢竟,AI失控(和將來的核浩劫)所帶來的地球村的存亡威脅,超越國界,真正的解方只能來自全球的集體行動。

電影在驚險動作背後,留下一連串耐人深思的現實拷問:我們準備好應對自己創造出來的龐然怪物了嗎?當面對生死關頭時,誰來拍板按緊急制?誰該先被犧牲?而沒有漢特的世界,我們能否召喚出人類最可貴的集體智慧?

原刊於《明報》,本社獲作者授權轉載。