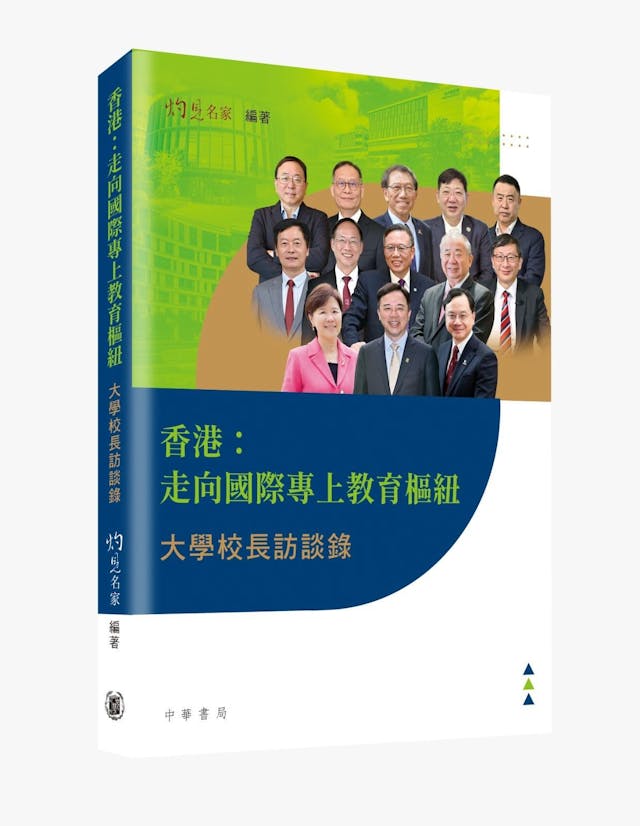

2023年行政長官李家超在《施政報告》中提出,要將香港打造為國際專上教育樞紐,翌年適逢灼見名家傳媒成立十周年,再次舉辦十大校長論壇,更專訪13位香港高等院校現任及前任校長,今集結成《香港:走向國際專上教育樞紐──大學校長訪談錄》一書,由中華書局出版。7月19日(周六)香港教育大學校長李子建教授、香港恒生大學校長何順文教授現身書展,暢談他們對教育界未來的願景,由灼見名家社長文灼非主持,內容輯錄如下以饗讀者。

購書連結:https://www.chunghwabookstore.com/products/1-9789888913763

首任港府已提出教育產業化

文灼非社長(文):這個題目已經討論了20年之久,首任特首董建華2004年在《施政報告》已經提出將教育及醫療保健發展為產業,滿足港人需求的同時,服務內地及亞洲的居民。到2006年,第二任特首曾蔭權委任政務司司長領導一個督導委員會,研究推動香港成為區域教育樞紐的策略。2007年《信報月刊》慶祝30周年,時任總編輯的我跟同事廖美香舉辦了八大校長論壇,開風氣之先,引起社會廣泛關注。當時曾蔭權只是提出這個概念,並沒有具體策略,八家院校則努力發展科研,國際排名節節上升,直至在2009年《施政報告》才提出發展六大產業,教育是其中一項,務求令香港的教育更加國際化,鞏固作為區域教育樞紐的地位。2014年我創辦灼見名家傳媒時也舉辦了一次十大校長論壇,何順文校長也有出席。

過去20年,香港許多家公營和私立大學都發展得很好,但要發展成為國際專上教育樞紐還是欠了一些條件,包括土地不足,欠缺校舍、宿舍空間,能否承擔得起招攬中國以至全世界的學生來港讀書,是一個疑問。直至2023年特首李家超在《施政報告》提出,發展香港成為國際教育樞紐,令香港學生更加具備國際視野,專上教育有更專業和優秀的發展空間,提升香港的國際地位,將香港的專上教育提升至一個更高的台階。這包括2024至25學年,政府資助專上院校非本地學生限額可提升一倍至40%,另外擴大一帶一路獎學金吸引當地學生來港升學,也加快興建宿舍。最新消息指六家自資院校的副學生和學士學位,都會逐部放寬內地和澳台學生人數佔比至四成。

2024年灼見名家再次舉辦十大校長論壇,回應《施政報告》的倡議,由教育局局長蔡若蓮博士主禮,十位本地和大灣區的校長出席,探討香港有什麼優勢和不足,兩位校長的討論都擦出很多火花。不久後,新一份《施政報告》提出打造「留學香港」的品牌,爭取舉辦更多國際教育會議和展覽,推動本港專上院校的合作交流,再透過獎學金吸引更多東盟和一帶一路的學生來港升學,拆牆鬆綁加快發展宿舍。

上月公布的QS世界大學排名,香港的院校都有很好的成績,教大首次參加已經排名全球530位,教育學科的排名更升至全球第12位,數字亮麗。另外在《美國新聞與世界報道》的全球最佳大學排名,教大在教育與教育研究方面,由去年全球第六升到第三名,證明教大在教育領域的專業地位備受國際肯定。第一條問題先問李校長:香港現在是否已經具備成熟的條件發展成為國際專上教育樞紐?

冀市民認可教育樞紐目標

李子建校長(李):題目中「走向」二字已反映香港有條件,但仍未能成為國際專上教育樞紐。國際不只代表歐美,你說要做到全世界學生都來,我就要問問大家準備好了沒有?坦白說,香港的專上院校其實不乏亞洲各地的同學,對於自稱為區域教育樞紐可以頗有信心;但若要做到上述目標,我想我們要再努力。

例如,我們選擇到哪裏留學,院校的排名固然有關係,但最重要的還是那座城市本身有沒有提供一個比較廣闊的文化體驗和認識朋友的機會,這是能否成為教育樞紐的條件之一。其次,要吸引學生不止需要宿合空間,還要有好的老師和行政人員,畢竟大學始終也是一所學校。還有社會,現在政府的目標很清楚,但我也希望市民會認可這件事,令留學生覺得這是友善的地方,能吸引他們來。

文:昨天我們也訪問了教育局局長,她也同意你的觀點,並指出歐美學生比較少來,皆因當地的大學多到不得了。我們還有很多空間可以努力,例如學生如欲透過香港認識中國文化,或許真的會放棄原地升學而來亞洲取經。其實我們中西結合的元素是很難得的,用英文教學的同時,還能很好地保存中國文化,希望各個院校在這方面努力。

走出自己的國際化道路

文:香港恒生大學今年成立45年,前身是恒生商學書院,80年代開辦的預科課程很受歡迎,因為很多學生能夠「摘火箭」(A級成績),很多學生在在兩年間就改變一生。書院2010年改組成恒生管理學院,何順文校長在此時執掌,至2018年10月恒管正式命名為大學,更上一層樓,走博雅和專業教育路線,既有美國式博雅學院(Liberal arts college)那種師生比例,也有各種專業助學生找工作,畢業生的質素也很受僱主欣賞。請問何校長,私立大學在推動香港成為國際教育樞紐可以擔當什麼角色,有什麼使命?

何順文校長(何):我們談國際化已經數十年,也沒有什麼不好,大學都很想有一個國際化的交流環境。除了吸引留學生,我們的畢業生和老師也可以發揮輻射作用,將影響力擴散到全世界,令香港成為一個匯集人才、人流的地方。另外我們常用的名詞還有「產業化」,這個比較多爭議。我覺得香港每隔一段時間便流行一些口號、名詞,但從沒有真正去問清楚目的是什麼?

我都認同香港一個好地方,有很多優勢,如中西文化交流、環境比較自由。但我們要很小心,國際化是相對的概念。大約30多年前,我在中文大學做院長的時候,已經看到這樣一個趨勢:如果你要追求國際排名、講求經濟效益,一定是慢慢走向理工化、工程化,因為那些最容易完成論文、增加被引用機會,還有拿到經費和排名。但漸漸地,整個環境對人文社科各方面的學科空間反而是縮小了,我覺得這是很可惜的,沒有發揮到香港高等院校的特色。再者,香港的容量(capacity size)有限,基建也有一定的限制,理工學科怎樣鬥得過美、德等國家,甚至現在內地很多地方都是遠遠超越香港。

其實我們很多中國傳統教育的理念,還有本土的創新元素,我們說國際化,不一定要跟美英那一套,只追求規模、經費和排名。我想最重要就是影響到我們的師生去想,怎樣幫忙解決國際上一些難題和最急切的議題,如可持續發展、氣候變化、貧窮。

高等教育不只有經濟層面,還有很多是文化、社會層面的,我覺得香港作為一片在地理和歷史文化上如此獨特的地方,當企圖要成為教育樞紐時,不要甘於一些很簡單的指標,而是應該要想一想,我們可不可以創造一套教育制度和文化,是全世界都要跟香港學習的?

恒大積極填補 香港教育空位

恒大有很寶貴的機會,因為我們沒有理工科,差不多七成多的教授都是本地的,我們也很做了很多與本地有關的研究。即使是聘請外國老師,我們也不是純粹看他的研究和出版能力。而且,我們也希望保持恒生大學規模小一點。多年前我已在想一家大學最理想的學生人數是多少──最好不要超過7,000人,否則很難管理,而且指標也愈來愈分散。由於恒大的營運資本百分百是自己出資的,所以有許多優勢,有創新的自由,也着重本科教育,希望每位學生在四年的大學生涯中都能夠找到滿足感、自己的價值,以及將來是否對社會有貢獻。

我覺得着重招收修課式研究生的整個風氣都不太健康,很多時候我們在思考這對本地和國際社會的貢獻時,都是以經濟層面衡量的。相反,恒大希望填補到香港一些教育上的空位,我們致力成為本科教育做得最好的大學。全世界的教授來香港,不是一窩蜂做同一類型的東西,我希望是多些選擇,但也要提醒自己,我們很多教育上的創新,不是靠一些KPI就能做到的。

文:2000年,我到史丹福大學進修一年,回看120多年前創校時沒有什麼人會考慮入讀,因為人人都想進入老牌大學;但經過百多年的努力,它已超越了歷史更悠久的加州大學,美國有空間讓這些學校發展。同樣地,哈佛大學當年也是由一群劍橋大學的學生另起爐灶,由一家小小的院校發展而成,希望日後恒生大學也會有機會成為香港的哈佛、史丹福,充分發揮私立大學的優勢。

狀元都是教大畢業生教出來

文:早幾天DSE放榜,由終極到普通狀元,志向多數都是選擇念醫科,很少聽說要當老師。李校長可否跟我們分享一下,教大學生以教育作為終身職業、志向是不是都遇到很多挑戰?

李:我們不需要辯護,每位在香港讀過小學的,都很有機會被教大的畢業生教過。加上目前約三成的香港中學教師都是我們的畢業生,如果這樣計算,其實醫科生都是我們教出來的,每位在香港、在公營學校系統成材的朋友,都很有機會是我們的畢業生所作的貢獻。

另外,我覺得在教育的專業或志業裏,講求的是有沒有一個委身或投入的專業精神,一個人通常做了五年後很少離開那個行業,會留下直到退休,所以他的熱誠比較關鍵,我們收生時一定要有面試觀察。而且我們還有一個中學校長推薦計劃,看看哪些同學有志做老師,這種我們是比較珍惜的。如果他沒有投入做老師的熱情,其實很容易迷失。政府投入教大相當多的名額,我們都要保證我們收回來的同學將來能成為一名好老師。

我也很同意何校長的看法──不能只看排名。我想強調,教資會轄下的質素保證局長期認證教大擁有非常好的教育學的質素,這是我們引以為傲的一個特色。教大如果教育學不好,我想都很難交代,這方面我們都是相當不錯。同時在教大,如果老師只有研究、沒有教學是不行的,你想升職都比較難。我們要有一個平衡點。

教師不能埋頭研究忽略學生

何:我覺得每家學校都要有自己的定位與角色,比如恒生大學平均每一班只有24.5個學生,每一個老師進來教書都要有使命感,關懷照顧學生。我們當然也鼓勵他做科研,但是如果教書教得不好,或者興趣不在學生上面,不關心他們的發展,這不是我們最想請的老師。

我很擔心現在香港高教界這種指標化、充滿競爭性的環境,我們真的要取一個好的平衡,還有人文社科不可以用理工學科那套指標去衡量,也都要容許多一點空間給教授做與本地有關的研究。

我也和很多家長談過,他們都知道恒大是一所怎麼樣的學校,學生在學校有最大的自由度去追求自己的理想。我們希望訓練出來的學生,第一是明白自己的價值和選擇,第二也是不斷地學習提升自己,適應不同的挑戰和工種,去到任何機構和國家,學到的一套技能是可轉移的。

文:我很期望一間大學有「學風」,例如學術大師肯教低年級的同學,甚或規定一年級生必修大師教授的科目。當年北京大學有些大師班,真的要早上7點鐘搬椅子去排隊,才有機會聽到演講;哈佛大學也有大師如桑德爾(Michael Sandel)教授何謂正義,是大學生必修的科目。我希望有朝一日香港的大學會多一些這些大師,學生也會早上起床趕去上課,多討論學問,少談飲食、去哪裏玩,那種我覺得是最難得的。如果做得到,我覺得是香港一個很大的進步。