說起「金山」,你會聯想起什麼?──掘金?還是「金山阿伯」?「金山」一詞,其實源於「淘金熱」,是19世紀華工對美國加州的稱呼。

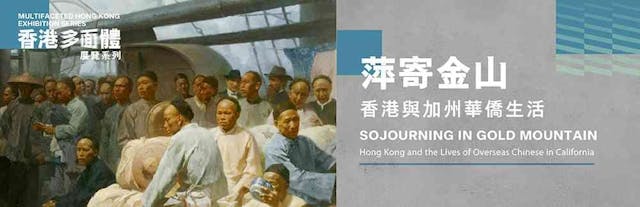

香港歷史博物館現時正舉行「萍寄金山──香港與加州華僑生活」展覽,介紹早期華人赴美生活的種種經歷,展示加州華人在異地生活的困難及事跡,並闡釋香港擔當的重要中介角色。

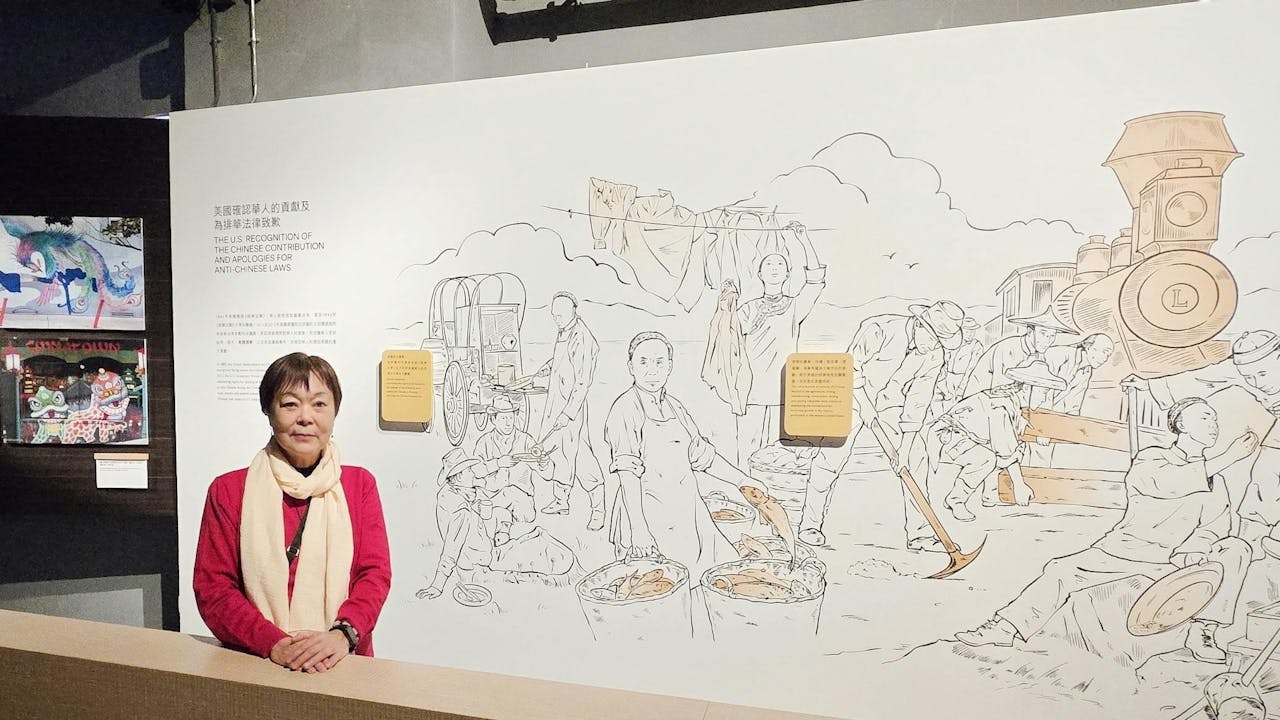

「萍寄金山」已於去年11月底開幕。由最初的基礎研究、可行性研究⋯⋯吳瑞卿博士先後花了超過十年時間,並與博物館團隊合作,才能成功展出,可謂得來不易!

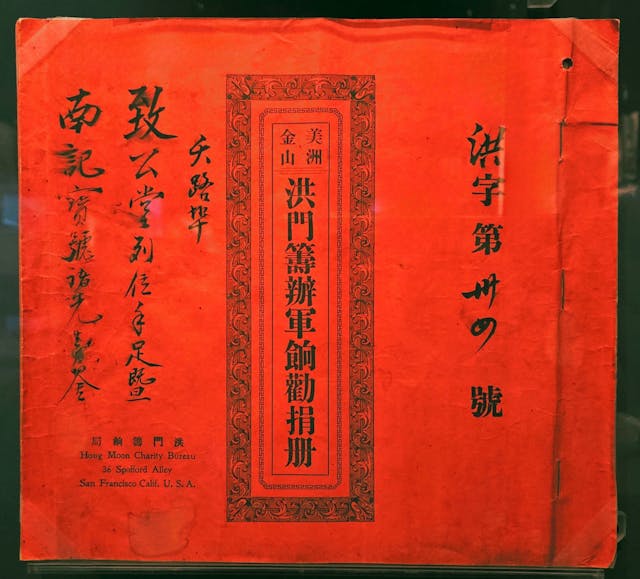

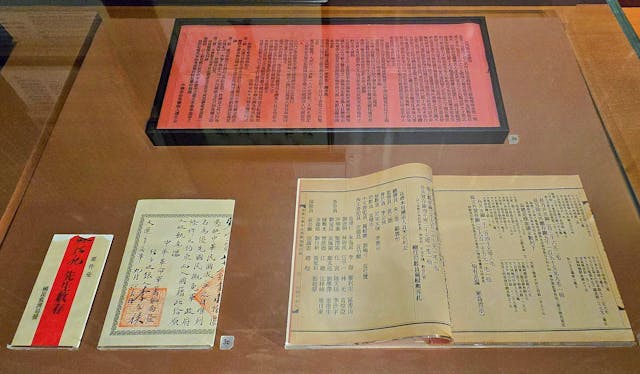

展覽分為12部分,展出超過270件文獻文物,其中有180多件借自加州不同的博物館、檔案館和遺址;而加州當中70%的展品從未曝光,如三邑聚勝堂繡幡(1880年)、成義堂 (洪門致公堂前身) 對聯(1902年),以及致公堂所藏孫中山先生1911年革命籌餉珍貴文獻,均甚為珍貴,亦極罕見。

為了顯示19至20世紀中葉加州華僑的歷史與生活面貌,展覽亦重構多個場景,包括天使島移民站、金山生活香港貨、朝記雜貨店和軒佛關帝廟等。

早在1月初,得吳博士導賞,在展場內走了一圈,詳細地看了一遍⋯⋯但展品實在非常豐富,我意猶未盡,又再去看了一趟。至6月中旬,因緣際會,跟她相約一聚,在歷史博物館附近的咖啡店,聊個痛快,談歷史、說展覽,還有策展背後的故事。

文件翻譯說緣起

整個展覽的緣起,原來始自三份文件。話說在1992年的一天,吳瑞卿接到三藩市一間律師行的來電,原來他們正在處理一宗官司,有些Classical Chinese without punctuation,需要翻譯成英文。結果,她收到了三份傳真文件。

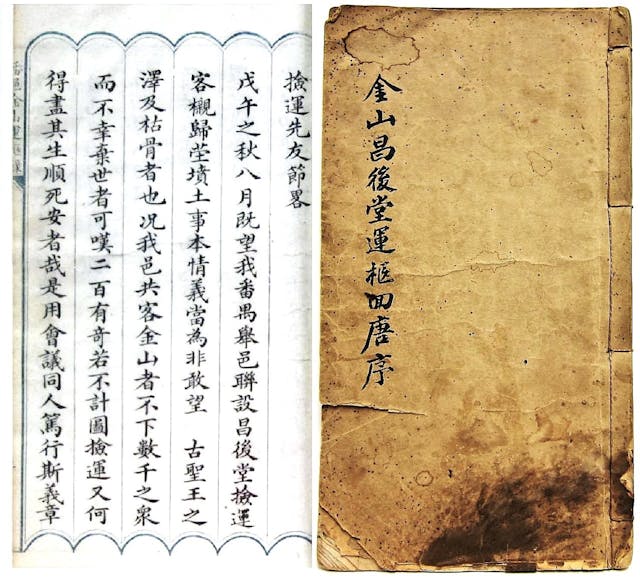

第一份文件涉及一慈善團體──成立於1858年的「昌後堂」,是番禺人的同鄉組織,屬於三邑會館屬下的善堂。吳瑞卿指出,華人在金山謀生,尤其淘金、開礦、築路時期,意外頻生,難免傷亡。中國人有落葉歸根、回籍安葬的概念,客死異鄉的華僑,多會先葬於會館的墓園,但入土並非永久,每隔七至十年,所屬會館就起骨,付運回鄉。昌後堂成立之目的,就是為撿拾同鄉的遺骸運回家鄉原籍歸葬。

第二份文件就是兩頁《徵信錄》,它記錄了昌後堂成立後,經過五年籌款,1862年僱人到礦區撿拾骸骨,翌年第一次付運,在1863年運送了295副靈柩和59個「招魂箱」到香港。

「很多華人未必在三藩市去世,而是在荒山野嶺掘金或修建鐵路時死亡,被草草埋葬,有時會被大風雪覆蓋,或山崩時被大水沖走⋯⋯死者中不乏無名無姓或無法辨認者,也有屍骨難尋的失蹤者,為了讓亡者的靈魂也能回歸故土,就把死者的名字、鄉藉寫在銀牌上,放在一種長型的鐵箱內,稱為『招魂箱』,再送回家鄉。」吳瑞卿滿懷感慨,細細道出當年華人客死他鄉,墓址時受破壞的慘狀,以及善堂人員四出撿骨的艱辛苦況。

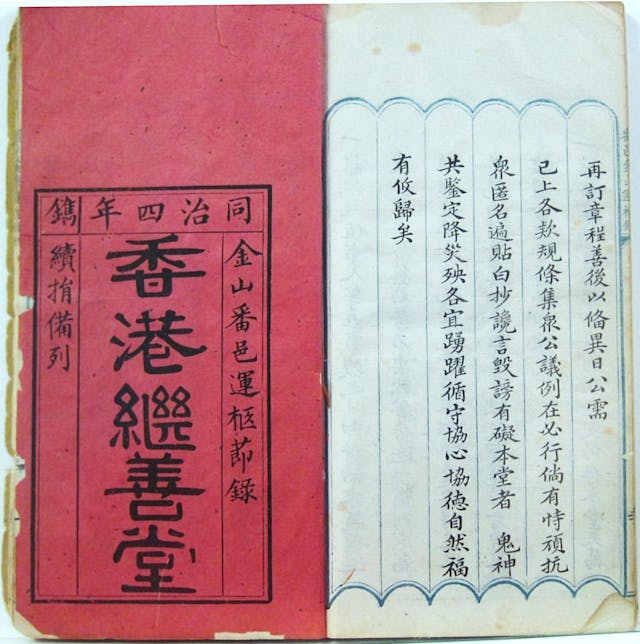

當時香港的番禺商人和善長,為接運金山回唐骨殖,組成「繼善堂」,「繼善」有繼承金山昌後堂善舉之意,承擔接骨和轉運番禺的責任。

完成首次撿骨運柩後,昌後堂和繼善堂於1864年及1865年分別刊印《金山昌後堂運柩回唐序》和《香港繼善堂金山番邑運柩節錄》兩本徵信錄,詳細記述昌後堂派人到加州各山區和埠鎮撿骨、所遇困難、如何處理船運,以至香港繼善堂接骨和轉運的過程,包括起骨規定、人手組織、捐款人名單、儀式和財務收支等,這是目前能見,在美國唯一最早的中文文獻。

「1872年香港東華醫院(今東華三院)建成啟用後,海外僑社多委託它在香港承接骨殖轉運;1899年轄下東華義莊成立,曾為數以萬計身故華僑暫存骨殖及協調轉運回鄉,歷時超過半世紀,直至1950年代初,才因中國政局改變和美國禁運而停止。」她繼而補充。

而第三份文件,則關乎這宗官司。番禺人深懂營商之道,昌後堂於1877年匯了1萬元美金回來,給香港的繼善堂購買物業,將文咸街54號整幢樓宇買了下來,以作辦公和出租之用。

「1992年中區重建,繼善堂要出售這幢物業,昌後堂爭取產權,便掀起這場官司。」雖然鬧上法庭,最後卻出現了雙贏局面,雙方協議共同成立一個新的慈善機構──「繼昌堂」,致力於推動香港教育的發展。例如中文大學醫院的繼昌堂演講廳、香港大學的繼昌堂獎學金,全來自繼昌堂的捐獻。此外在番禺,他們也資助了十多間小學⋯⋯

「我不單止翻譯了三份文件,而是看到了背後令人感動落淚的故事,此後,我就在加州各地去訪尋墳場、華人遺址、華人博物館及華人廟宇⋯⋯到處蒐集資料。」吳瑞卿從此展開了加州華僑歷史的研究。

出洋華僑路滄桑

1848年,美國加州發現金礦,消息傳到香港後,遂掀起廣東地區華人的出洋潮,「去金山掘金」成為到加州謀生的代名詞,並使香港成為繁忙的國際中轉港。絕大多數出洋的華人都先到香港辦理一切與出洋相關事宜,同時等候登船。由1850到1939年間,不到100年,經由香港出洋的華人超過630萬人次,而經香港回鄉又高達770萬人次。而在異地謀生的華僑,亦會通過香港匯款回鄉和傳遞家信,香港在百多年前,已興起為國際商港。

一般人都籠統地把出洋謀生的人都稱為「賣豬仔」。吳瑞卿強調,「這個說法其實流於片面;事實上,這些遠赴加州的華工,十居其九是自願的。」他們或自籌船資,或向私人、商號和代理公司借貸旅費,待日後掙到錢後才償還。香港的商舖和金山莊都提供這種借貸服務,稱為「賒票」。而在異地謀生的華僑,亦會通過香港匯款回鄉和傳遞家信。

華工在香港所簽的合約,年期都較短,為期大概三年,工作亦較多元化,如開礦、築路、當廚子、園丁、裁縫和家傭等,約滿即為自由身,只有那些被拐騙販賣到古巴等地的華工,才可稱之為「賣豬仔」。

展品之中,有兩份出洋華工的勞工契約,正呈現出二者之別,其一為華工前往加州的勞工契約,另一則為前往古巴的勞工契約。從契約內容可見,前往加州的華工待遇較好,不少人都是自願到金山謀生;而那些被騙到古巴當苦力的華工,條件則非常苛刻。

她說:「前往加州的勞工契約,是要在美國駐港總領事的代表面前簽訂的,雙方簽署核實,合約才生效,他們絕大部分是設法出洋的自願者,所以不是『賣豬仔』。」

接着,吳瑞卿又指出,在明、清海禁時期,出洋屬違法,可被判刑;華商縱使腰纏萬貫,亦只被視為棄民。及至晚清,出洋者眾,大批華工在1850年代已抵達美國,清政府開始意識到華僑的處境和貢獻,並承認其國民身分,開始派駐海外公使,設立領事館護僑。

「1875年,清廷首度委派駐美國、古巴和秘魯公使,第一任的外交官就是陳蘭彬,而黃遵憲則在1882至1885年間擔任美國舊金山總領事,任職期間,他積極維護華僑權益,並在僑社團結方面發揮了重要作用。」這位以詩作「我手寫我口」而聞名的晚清詩人,也是著名的外交家,他對會館的慈善服務認識頗深,促進了舊金山、洛杉磯等地中華會館的成立,而且實施一些改革。 駐美領事館規定,會館的主席須從廣東聘請有功名的讀書人(如秀才)擔任,此項規矩,直至民國成立後才取消。

當時的華商更可透過「捐官」制度取得虚銜,以光宗耀祖,鞏固在海外的僑領地位。「在舊金山,捐官的風氣甚為盛行,因為要當會館的領導,必須要有功名。富有的華商透過香港的中介人,向清廷捐獻錢財,藉以換取官職爵位,從而提升個人的地位。」

吳瑞卿特別提到,展品之中,有一個「身穿官服的華商人偶」,頭戴官帽,腳踏官履,掛上朝珠,手持鵝毛扇,還佩戴眼鏡⋯⋯這個精緻人偶,正正反映了捐官華商的自豪感。

金山生活香港貨

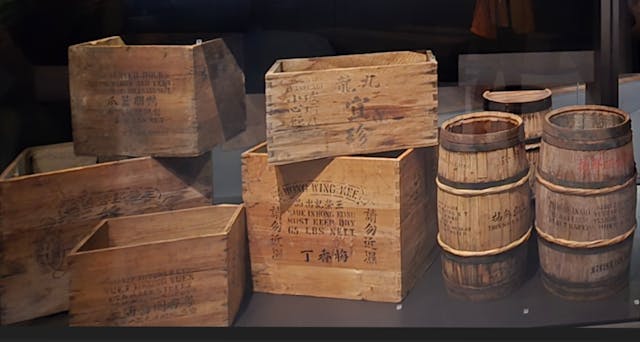

隨着淘金熱開展後,大量華人出洋到加州,他們對唐人貨品的需求極大。專營北美與澳洲貿易的「金山莊」興起;1927年,全港有超過280家金山莊。從文獻和文物可見,香港運到加州的唐山貨品中,香港貨極多,有中藥、鹹魚、蠔豉、腐乳、茶葉、香燭等,其中如粵香園、冠珍的醬油、永利威酒莊的唐酒,以及翠香、濟隆的糖薑等,均極受華僑歡迎。

在展廳中,備受矚目的是「金山生活香港貨」景場,「展櫃中展出的文物,有麗興號的金漆招牌、八仙雕像、醬油桶和食材貨箱,還有雙足齋出品的漂亮繡花鞋⋯⋯此外,月份牌畫、天壽堂藥行的彩色海報等印刷品,都是隨貨附送的。」吳瑞卿更指出,香港在20世紀初,已經有第一間石印彩畫的公司,製作精美。而展品中最吸睛的,莫過於香港金玉樓製造的「金龍二世」。

19世紀末至20世紀初,在香港島西北部的廣福義祠、東華醫院及東華義莊陸續建成,中上環至西營盤的紙紮店鋪亦隨之興起,除了紙紮製品,傳統節慶所用到的獅頭、龍頭、花炮等,亦是紙紮店常見的貨品。而位於中環閣麟街的金玉樓,是當時著名的紙紮店之一,以製作慶典用的金龍而聞名中外,不單止在本地受到歡迎,更備受海外華僑的喜愛。

在美國加州尾利允(Marysville)的北溪古廟,自19世紀下半葉起,每年農曆二月都會舉辦北溪廟會,有巡遊、搶花炮等活動,舞龍更是巡遊的亮點之一。1890年代,尾利允已在中國訂購首條金龍,其後在1931年,向香港金玉樓購入第二條金龍。

金玉樓的金龍由龍頭、龍身及龍尾組成,造工精緻、絢麗多彩,龍身骨架由竹編成,外圍繞上大筆絲綢,頂部併上過百塊由紙及金屬製成的鋁片,龍頭後方及龍身的絲綢,分別以中英文寫上香港金玉樓出品字樣。

吳瑞卿笑言,「這條近百歲的金龍,長途跋涉去了美國加州,曾在當地大展英姿,後來它退休了,保存在北溪古廟旁的博物館。我們又將它帶回香港,重新修復展出,大家還可觀看記錄修復工作的影片。」

由此可見,海外華人雖然遠離家鄉,但從香港運往加州的各種生活用品,不僅可以緩解華僑思鄉之愁,亦可令中國傳統文化傳揚海外。

天使島中無天使

1870年代以前,美國基本上歡迎各國移民,華人只是到加州尋找機會的族群之一,主要從事體力勞動。華工為美國建設的鐵路,作出了巨大貢獻,但鐵路建成後,卻遭受到猛烈排斥。

美國於1882年實施《排華法案》,掀起嚴重排華浪潮,「華人飽被歧視、凌辱,不少華人的聚居地被縱火,華人慘遭襲擊⋯⋯」華工被逼避居於唐人街的餐館、洗衣館等打工。

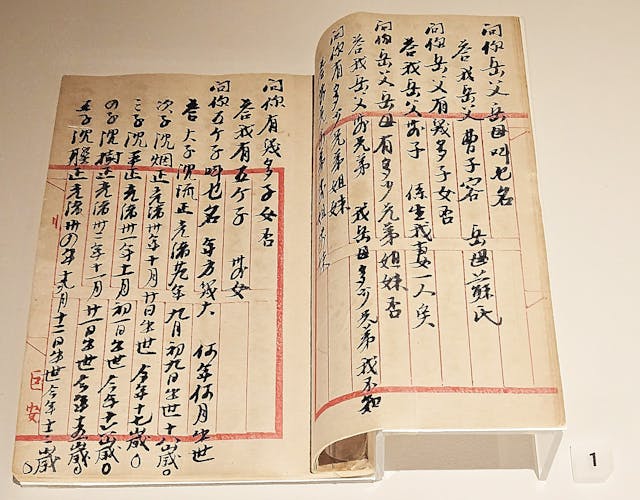

在排華期間,未入籍美國的華人入境受到限制。當年的華商或華工每次回鄉省親,無論真實與否,返美時都報稱在家鄉育有新生兒子,讓無資格的鄉親子侄可以冒充這些身份赴美,俗稱「買紙仔」。

1906年舊金山大地震後大火,政府檔案全被焚毀。災後華人紛紛報稱自己本為公民,移民局只能默許,但對華人入境的審查更趨嚴格。

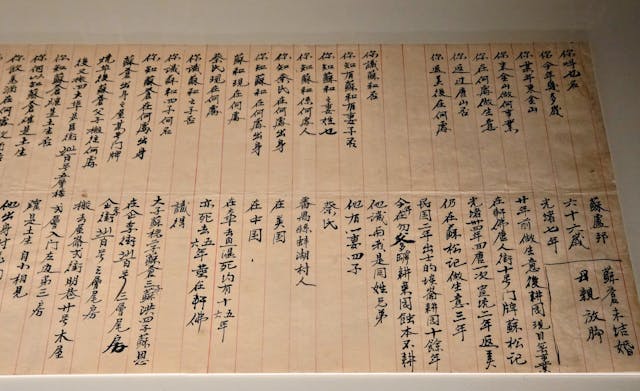

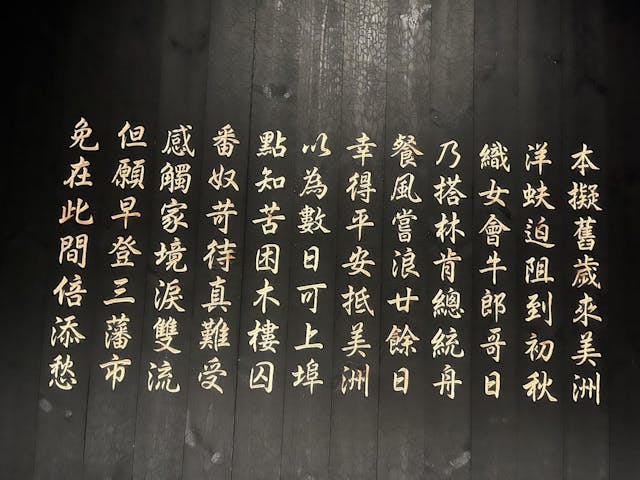

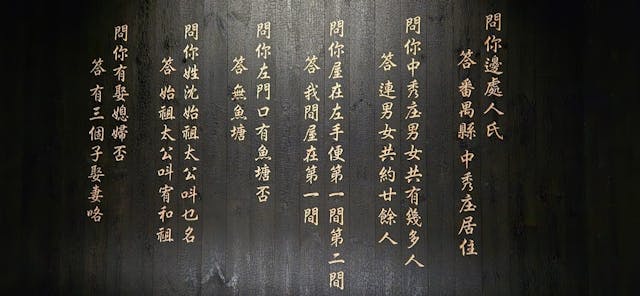

「天使島」移民站位於舊金山金門灣內,於1910落成。美國政府要求三藩市的入境者,包括華人,在入境前全部都要先在島上羈留,等待移民局審查身份和進行檢疫,當中對華人特別嚴苛,等候時間以月計,最長可達兩年。為準備入境,紙上父親和買紙仔,以及聲稱具夫婦關係的男女,各持一份內容相同的筆記,列出可能被審問的資料,而且要背得滾瓜爛熟,因為稍有差錯,即會被遣返。展覽重構了兩個審訊室的場景,如實反映了華人入境美國的困難與辛酸。

為了讓觀眾更深入地認識那段黑暗歲月,展覽除了展示手抄的口供筆記,還有羈留者在羈留所牆壁上所刻的詩句,抑鬱、惶恐和憤怒之情,溢於言表,讀之令人鼻酸⋯⋯

直至二次大戰中美成為同盟國後,《排華法案》於1943年才廢除。然而華人每年只有105個家庭移民配額,及1965年,國會通過新移民及國籍法,華人才享有與其他國家移民的平等待遇,每年可有20,000名家庭移民,此後,華僑才能在美成家立室開枝散葉。「到了2011至2012年間,美國參、眾兩院就美國實施的所有排華法律,分別通過致歉決議案。」吳瑞卿接着說。

海外家鄉唐人街

古語有云:「物離鄉貴,人離鄉賤」,海外華人聚居和活動的中心,稱為「唐人街」或「唐人巷」,不單有同聲同氣的鄉里,彼此守望相助,還有堆滿來自中國貨物的雜貨舖、中醫中藥店、唐餐館、廟宇、戲院、會館或公所,甚至有煙館和賭坊。

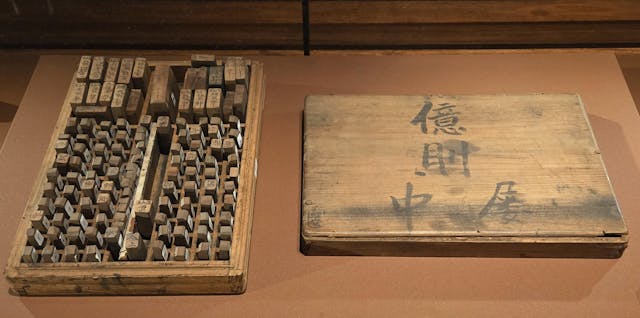

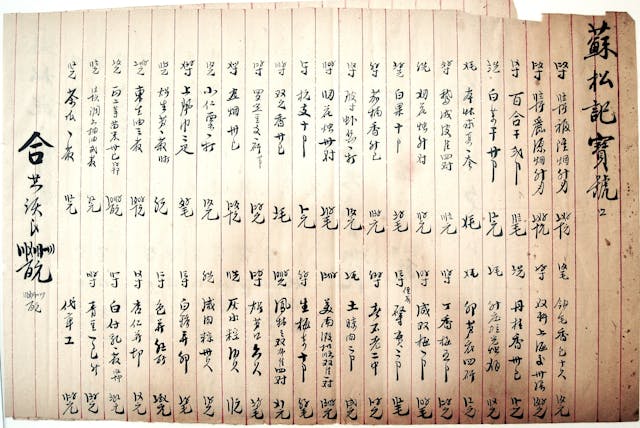

「朝記」位於加州的淘金鎮非立當(Fiddletown),仍保存19世紀原址原貌,是該鎮華人的重要聚腳點,現時已保存為一間博物館。這間雜貨鋪,最早由來自台山的中醫余宏中,於1851年開設,在1880年代中轉讓給助手顏朝繼續經營,改名朝記,並於1913年由顏朝的過繼兒子馮秋友繼承。朝記供應唐山食用雜貨及中草藥,亦集收發家信、存款、匯款、集郵局及銀行等各種功能於一身,亦曾寄賣「白鴿票」。

朝記兩代東主顏朝和馮秋友,都是廣東番禺人,也是三邑會館的會員,吳瑞卿說:「他們在非立當鎮,同時擔任會館和會員之間的中介,例如舊金山三邑會館興建關帝廟,禺山信局需要籌募經費,他們都會在當地負責徵集。」自從馮秋友在1965年去世後,當地就再沒有華人居民。

展場內仿建的「朝記雜貨店」,展示當年華僑的食用貨品、藥物,以至貨單、商業往還文獻、貨款與個人匯款的收據、書信等,從實物反映華僑日常生活以至華商經營的狀況。店內懸掛了一方木牌「唐番和合」,表達了排華時期,華人盼望與洋人和睦共處的希冀。牆上亦貼有來往舊金山和香港的船期表,船期表對當年的中國人來說最為重要,他們可藉此細數日子盼望家書,華商更靠它來計算貨運。

獨在異鄉為異客,出洋的華人,為支撐家人生活,孤身在異國謀生打拚,對他們來說,一封家書就成為最大的慰藉,在19世紀的時候,一封書信要經多番周折,才可以由家鄉送抵加州。

在20世紀之前,美國和廣東之間,未有直接郵遞服務,華僑與家鄉的書信都要通過香港傳送。華僑的家書和匯款交由當地的雜貨店或同鄉會帶到舊金山,繼而付運香港;書信到港後再分發到廣東各鄉。而鄉間書信則由「信局」或托同鄉親友送到香港,運到舊金山後,再送到各同鄉會或會館。在大城市以外的小鎮,信件都由享有商譽的雜貨店收發,例如朝記雜貨店。

這種信局服務,除了傳遞書信,早期也有替會員寄錢返家鄉,禺山信局是舊金山最早的信局,由番禺人開設。這間信局後來歸入番禺昌後堂,是目前唯一保留有文物及文獻的信局。

在展廳中,刻有「香港財源」做印記的「禺山信局」牌匾赫然入目,今日位於舊金山的昌後堂,仍然懸掛禹山信局的牌匾,見證了香港在加州華僑與國家之間重要橋樑角色。

吳瑞卿還提到,當時最受華僑歡迎的大眾娛樂,就是粵劇,20世紀香港粵劇發展蓬勃,紅伶老倌幾乎全都到過加州演出。出洋謀生的華工,大都是青壯的單身漢,獨自在外艱苦工作,飽受思鄉之苦,身心鬱悶無處排遣。她又指出,「19世紀的加州,煙館、賭館和妓院仍屬合法,從唐人街遺址和文獻資料,亦可發現這些場所的蹤跡。」展品有鴉片煙具、鴉片煙膏(複製品),也有賭館的賬簿、十五湖紙牌、字花和白鴿票等。

同鄉異國相扶持

在語言文化不通,而且備受歧視的異域,美國華僑無法獲得政府服務,只能靠會館照顧扶持。最早到達加州的華人,主要來自三邑、四邑及香山等地。三邑,即是番禺、順德及南海縣。1850年,舊金山的三邑會館成立,是美國最早的兩間會館之一,也是商人最多的會館。

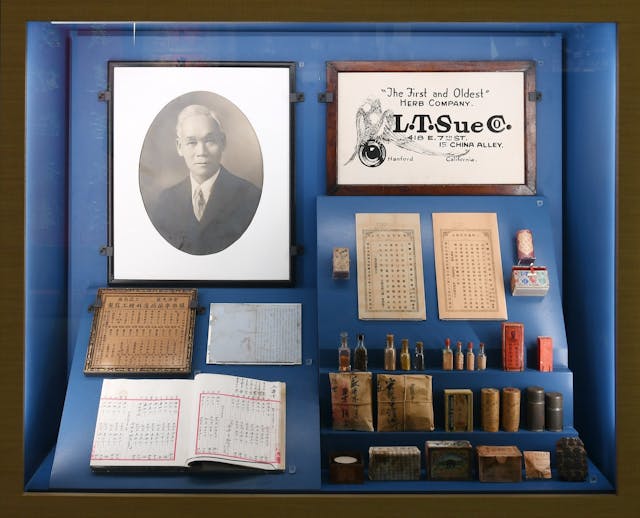

在19世紀中葉,大部分華人都聚居於礦區和築路沿線的城鎮,形成唐人街,各會館加上僑社組織,也設立分支公所,三邑會館全盛時期,有11間分所,其中一間位於加州聖荷昆谷的軒佛鎮(Hanford)。

跟其他地方一樣,軒佛鎮因鐵路的開築而形成,其後開發為農業區,至20世紀初,已有近千華人在鎮上和附近居住,當地的唐人巷有雜貨店、藥局、餐館和賭館等,並且有一座「三邑公所」,著名的蘇松記和蘇樂亭,也在這裏落戶。華商蘇柏棠生於番禺,1886年在軒佛開設蘇松記雜貨店,被稱為商人領袖。「中醫蘇樂亭,亦甚受歡迎,曾醫治無數非華裔病人,門庭若市。早在20世紀初,已駕駛福特汽車出診。」吳瑞卿笑着說。

三邑公所約建於19世紀80年代,是一棟兩層高連地庫的中式建築,上層是關帝廟,下層是公所管址,具有典型的會館布局,內有聚會空間及四個房間,為過路的華工提供短暫住宿的棧房。

早期出洋到加州的中國華人,由香港啟航,經歷幾個月的艱苦航程,坐船到加州,首先接觸的,就是會館派來的同鄉,負責接待和安頓他們在會館暫時留宿,以及協助帶領他們到礦區工作。

華人會館雖非政府組織,實則具備多種政府功能,例如審理裁決僑民紛爭、簽發離境的「出港票」、資助老病貧弱者還鄉,以至開建墳場,並為離世鄉親定期撿運骨殖回鄉原籍安葬等。正如吳瑞卿所說:「華僑一生都與會館相互依繫,加州華人剛抵埗,就與會館建立關係,在往後逗留此地的期間,會館就成為了他們的倚靠,所以,沒有人膽敢不參加會館的。」

接着,她又道出了一宗華工罷工事件,「1900年3月,舊金山約有3000名華工受僱於多家罐頭廠,到阿拉斯加工作,就在出發之前,華工突然集體要求在合約上增加一項條款:若工入在加州以外之地,工作期間不幸死亡,僱主要負責將其遺體運回中國的費用。僱主不同意,工人拒絕出發,幾乎弄成暴動。」結果「中華總會館」出面調停,承諾若運骨缺款,總會館將承擔費用,事情才得以解決。

「華工固然害怕死亡,但他們更恐懼的是,若不幸去世,而無人撿骨運回家鄉,就會成為異域的孤魂野鬼,永遠不能與家人『團聚』,更無子孫拜祭。」由此可知,會館從開始就承擔為異國逝去鄉親原籍歸葬的重任。

展品之中,既有軒佛「三邑公所」平日舉行公議調解會員紛爭的傳召木籤,也有紀念軒佛三邑公所落成的對聯,充分展現會館承擔全方位照顧鄉親的角色,可以說是華僑社會的治理架構。

其他相關的展品亦甚多,如軒佛「致公堂」大門木對聯,實屬難得一見。「1902年,以『反清復明』為宗旨的洪門組織,在美國的分支統稱致公堂,曾是當地華僑中最大的堂口組織,亦是孫中山革命時期在美洲最重要的支持者。」她直言不諱。

關帝古廟繫僑心

美國華僑史上,幾乎每有華人聚居之地,都有廟宇出現。廟宇是華僑維持民間信仰、尋求心靈慰藉,以及慶祝傳統節日的地方。華僑與會館等同鄉組織息息相關,而廟宇大多數由會館興建及維持,可以顯示華僑如何維持民間信仰與文化傳統。

加州曾經有200多間華人廟宇,時至今日,保存完好的19世紀的古廟,僅存六間而已,而坐落於軒佛唐人巷的關帝廟,是其中之一。

關軒佛帝廟約於1884至1886年間建成,位於三邑公所的二樓,並有1897年重修的銘刻。廟堂寬敞,廟內的陳設,仍維持100多年前的原貌。關帝廟曾經香火鼎盛,留下非常豐富的文物,包括神龕、香爐、燭台、花燈、對聯、寶幡、鏽帳、香爐、化寶爐、籤筒、占卜筊杯及各種神器,以至酬神及捐款芳名牌匾等文物,可惜,隨着1960年代華人幾乎完全遷離當地,三邑公所及關帝廟亦遭廢置。

直到1972年,關帝廟保育委員會成立,即是後來的軒佛唐人巷保育委員會,他們修復三邑公所樓房和關帝廟。經修復後的建築物於1980年初正式開放為博物館,可惜三邑公所在2021年5月遭火焚燒,廟內文物損毀極為嚴重。

30多年來,吳瑞卿廣結善緣,到處做義工,她跟軒佛的關係深厚,對三邑公所亦非常熟識,「我在公所珠網塵封的地庫內,找到了接近1萬8000多頁文獻,全部是19世紀末期到20世紀初的文獻。在廟內留下來的,也有接近100本香油簿 ⋯⋯」《金山昌後堂運柩回唐序》和《香港繼善堂金山番邑運柩節錄》,是展品中至珍貴的文物,也是她和葉漢明教授在地庫中「淘」出來的。

頓了一頓,她接着說:「2017年,香港歷史博物館終於拍板,決定做展覽,陳成漢館長過來Duty Visit,一起去選展品⋯⋯就在這裏,我們暫選了200多件文物,準備商借,並要求保育委員會提供物品的照片。他們找了一個攝影師來拍照,費用則由歷史博物館負責。幸而早前拍下那批照片,讓我們知道文物的原貌,可以作為修復的參考。」他們最後選定了120多件,但有十多件被焚毀了。

「關帝廟是被縱火的,大火後第三天,我便跑去拍照,眼見現場的慘況,真是欲哭無淚。不過,如果神壇未被火焚燒,便不可能借回來⋯⋯而文物修復的過程,還可拍成紀錄片,在展場內播放,藉以說明文物保育的重要,也是個上佳的教育議題。」吳瑞卿娓娓道來。

展覽以關帝廟為藍本,重構華人廟宇的場景,現時從唐人巷借得的展品有90多件,都是經過加州和香港的專家盡力修復而保存下來。

在神壇中間,掛着一張劉關張的畫像,「早年的古廟,供奉的神像,基本上是泥塑的,但到了20世紀20至30年代,經歷悠長的歲月,神像已殘缺破損,由於當地華人愈來愈少,前來參拜的信眾不多,他們便以畫像代替神像。到了2017年,畫像亦開始出現裂痕⋯⋯陳館長便建議保育委員會先將畫像弄下來,再行修復。畫像修復後,還沒放回去,結果倖免於難,沒有被燒毀,可以完好無缺地,展現在大家的眼前。」文物的背後,真有說不盡的故事。

指日東旋盼早歸

吳瑞卿博士是展覽的客座策展人,她期待展覽帶出幾項重要的訊息,其一是確定「香港的中介角色」,其二則是澄清「『賣豬仔』以偏蓋全的誤解」,還有就是從文物顯現歷史上加州華僑的生活。

她明確地指出,早期的華工,是「漂移之民」(Emigrants),而非移民(Immigrants),華僑如浮萍般漂泊異鄉,僑居海外,目的就是謀生,為改善家人生計,以青春和勞力換取酬勞,視美國為暫棲之地,祈求早日賺取足夠金錢衣錦還鄉。「指日東旋」是廟宇中常見的吉祥句,正道出他們的心聲。還鄉者被稱為「金山客」,也在香港中轉回內地,他們的一生,其實都離不開「香港」。

通過研究、策展,透過真實的史料照片、難得一見的文物⋯⋯那段辛酸的歷史,才得以藉着展覽,走進觀眾的視野。香港歷史博物館花上巨大的人力物力,以清晰的主題和豐富珍貴的文物,標示香港在海外華僑史和中國近代史重要的地位,應記一功。

吳博士是我的學長,1980年代末移居美國,長期居於彼邦,一直專注於研究加州的華僑史。她是個性情中人,說話坦率、直接了當。

無論是說起她的親身經歷、觀察體驗,還是她的考察研究、策展過程⋯⋯無不反映她的認真嚴謹,她的全力以赴,實在教人佩服不已!

我們暢談了兩個多小時,我像聽了一節課,經歷了一段歷史文化之旅。

萍寄金山──香港與加州華僑生活

展覽地點:香港歷史博物館二樓展覽廳

展覽時間:星期一、三至五 ( 上午10時至下午6時)

星期六、日及公眾假期 (上午10時至晚上7時)免費入場