個人昩於音律,唯看電影時,身處暗黑環境,恍若私密空間,才斗膽豎起耳朵論樂音,純屬自娛。配樂名家不少,我也隨名逐音,樂在其中,唯偶遇新音,更形入心。

首次接觸美國音樂人Mark Isham,乃1989年看的《天上人間》(Made in Heaven, 1987)。該片由亞倫魯道夫執導,片中歌曲相對搶耳,對配樂反未留意,直至90年代初看《川流歲月》(A River Runs through It, 1992),於是我翻開新樂章。

壯麗大河飛繩釣

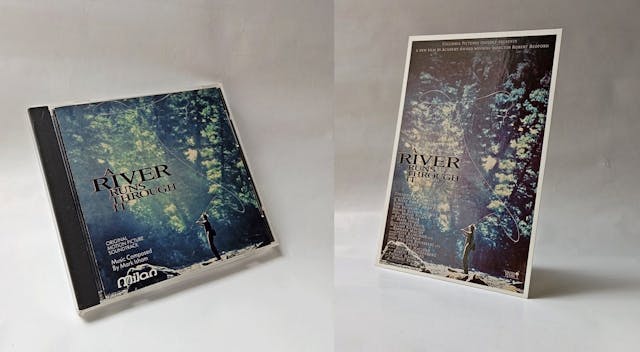

電影改編自Norman Maclean的半自傳體小說,台灣出版的中譯本名《大河戀》。影片由羅拔烈福執導,獲三項奧斯卡提名,卻未在香港公映。三項提名包括Mark Isham的配樂,是他迄今唯一一次提名,卻未獲獎。若以獎項丈量,他說不上名家。

當年未見影片公映,遂跑到KPS金獅影視租錄影帶觀賞。影片以上世紀20至30年代蒙大拿州為背景,作者憶述他、弟弟和牧師父親的故事。相對於兄長的穩重世故,弟弟倔強反叛,但二人感情要好。他倆從小隨父親到河流學習以「飛繩釣」(flying fishing)絕活釣鱒魚,弟弟Paul的技術了得,尤勝父兄,此角由時年28的畢彼德飾演。

河上釣魚乃影片的焦點場面,鏡頭、剪接,以至音效皆費心思,曾看報導介紹幕後人員跑到河流收錄環境聲,更在錄音室反覆拋動魚絲,收錄絲線舞動時的細微聲響,配到相關場面。觀看時我特別留意河流的段落。釣者立於河中,把魚絲凌空遠拋河上,壯闊的管弦樂響起,營造大河滾滾流動的氣勢,扣人心弦,體會釣者求魚心切,以及辛勞而獲的振奮。

當年通過家中那台小型電視,觀看畫質普通的錄影帶,僅有單聲道發音,音效無法顯現,但聲與畫匹配的美好印象卻牢記。

滲透古典蒼涼美

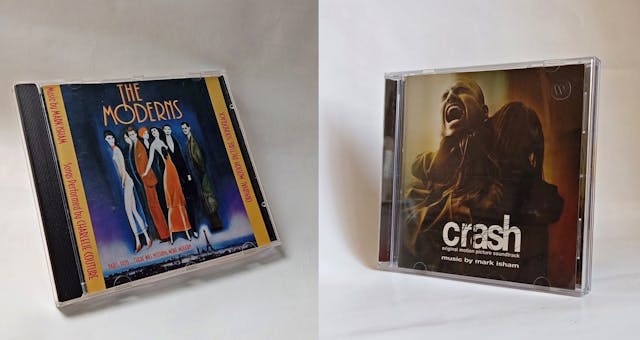

導演與配樂師,有不少好搭檔,Mark Isham和亞倫魯道夫是其一。他倆另一作品《巴黎浪族》(The Moderns, 1988),其主題音樂我最早從精選唱片聽到,一聽傾心。影片以1926年的巴黎為背景,描述有閒階級的聚散。當還未看該片,面向那油畫海報,聆聽Mark Isham長十分鐘的主題音樂,畫面躍現眼前。抑揚頓錯的弦樂交織,於古典華麗中透着一抹蒼涼美,餘音縈繞,驅使我購入原聲唱碟細賞。

全碟音樂配合電影背景,灌注上世紀初的歐陸懷舊風,收結一曲把主題音樂作變奏,加入法語演唱,衍生另一層韻味,接近一般人對花都浪漫的想像。變,乃電影配樂師必備的能耐,畢竟電影的主題、背景、時代,萬化千變,必須脗合,才能準確配對。Mark Isham其中一個音樂範疇是Electronic,以電子合成器創造音樂,他負責的《撞車》(Crash, 2004)配樂是一例。

影片透過洛杉磯一宗撞車事件,連結幾個來自不同階層、背景、種族的組群,當中的關聯與衝突,揭示眾多社會問題。Mark Isham的配樂接近電子音效,營造都市風貌,卻透着冰冷的疏離感。當中結合若干吟誦唱段,帶出部落音樂的聯想,呼應片中的種族議題。全片的音樂處理與上述兩片截然有別。

聲影穿梭小號手

“Rare On Air”唱片系列,收入不同歌手、樂手在洛杉磯KCRW電台早晨節目的現場演出錄音,當年在金獅影視唱片部閒逛時,無心插柳的買下兩張,其第一輯(Vol. One)的第11首作品,正是Mark Isham的The Moderns。該主題音樂經全新編曲,由他自行吹奏小號(Trumpet)重新演繹,那當然,他就是trumpeter(小號手)。

我對音樂無知,亦無渠道去認識,若說透過買唱片邊聽邊學,實欠財力,僅有幾次因緣際會。因對Mark Isham的配樂有印象,湊巧在金獅唱片部遇上其1995年推出、由他創作曲目的小號演奏專輯Blue Sun,便買來試試學聽。欣賞是要底子的,個人是個欠深度的容器,裝載不到甚麼,猶幸此碟還是聽出點滴味道,聽得見影像──慵懶的午後、謎樣的暗夜、詭秘的幽室……

2002年,遊走三藩市地標唱片店Amoeba,又湊巧碰上他1999年的Miles Remembered: The Silent Way Project專輯。Mark Isham與友好持續聚會演奏Miles Davis的作品,寓興趣於切磋,成就此碟。一張氣氛熱鬧的作品,我沒有長進,仍以學習聆聽的心張開耳朵,無法涉足更深,卻享受那表層之趣。

我這音樂盲斗膽在此胡扯,只因寫作也是一片私密空間,純屬自娛。

作者簡介:

黃夏柏,生於澳門,在香港完成專上課程後,從事媒體工作,現職自由撰稿人。著有《憶記戲院記憶》、《香港戲院搜記》、《紙媒港故.影戲閒情》、《電視歡樂.今宵再現》等作品。