體現中西文化交融的古魏博物館,由意大利收藏家古楚璧與妻子魏昭鳳在香港創立。館藏逾千件中國文物,涵蓋新石器時代至晚清。博物館致力推動文化傳承及青少年文化教育,定期舉辦展覽、講座等活動。

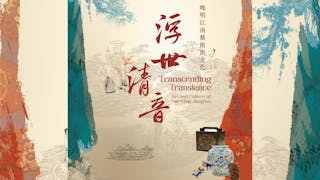

是次展覽是發展局與國家文物局自 2022 年簽署《關於深化文化遺產領域交流與合作的框架協議書》以來,雙方合辦規模最大、規格最高的文物展覽,無論在展品級別、展覽深度和跨度等,均開創新的高度。

祖母綠是最難伺候的一種寶石。它的硬度為莫氏7.5−8級,說明它不耐碰撞,不宜日常佩戴,特別是戒指;更棘手的是,它天生裂隙與內含物眾多。因此每當客戶問:「祖母綠值得收藏嗎?」我總會有一絲猶豫。

在香港南區黃竹坑的現代建築群中,藏着一方小天地──古魏博物館。這座由意大利收藏家古楚壁與其妻子魏昭鳳共同創立的私人博物館,承載着一對跨國伉儷40餘年的文化情懷。館內的每一件展品,都訴說着跨越時空的中西文化故事。

藝術發展就像一條河,只要識變、應變、求變,水過之處,隨時流出分支匯集成另外一條大江!看看譚兆民的創意思維, 如何打造香港的文化市場。

誠如中大文物館創館館長屈志仁教授所言,「中國傳統藝術歷經唐、宋、元、明,及至晚明,既是一個高峰,也是一個總結。」是次展覽,重現了晚明這段輝煌文化時期的藝術精粹,值得逐一細賞。

常言高手用筆如刀,可在畫紙上奔馳、或長嘯、或低吟。將繪畫與寶石雕刻拉在一起時就如同兩位優雅的舞者,或者舞步迴異,卻在藝術靈魂的深處產生美妙的共鳴。

藝術能延伸人類文明的積累和傳承。中西繪畫的共性,應是源於畫家傾吐之心中情。技巧手法無一定之規,其價值在於對宏觀世界的感受。

湘西吉首多音樂,從這裏走出來一隻土生土長的湘西土家族女子打擊樂團,這也成為譚盾今年在中華文化節期間帶來的三台節目之一。現在特區政府千方百計打造新景點吸引遊客,是否會考慮打造一道文化藝術風景?

「中華文化節2025」開幕節目《詩憶東坡》,由國際知名當代編蹈家沈偉編創,去年在華盛頓約翰.甘迺迪表演藝術中心世界首演,獲得好評,《華盛頓郵報》讚賞沈偉的創作力:「他汲取亞洲傳統與美國實驗性風格,不從屬於任何一個流派。」香港觀眾一直很喜歡沈偉的創意,這次他用舞蹈講蘇東坡的故事,又是一次嶄新嘗試。

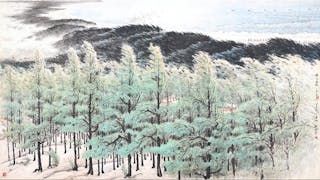

「其命惟新──廣東美術百年大展」展出高劍父、高奇峰、關山月、黎雄才等嶺南畫派代表作,公眾可免費細品嶺南派畫作融匯中西的筆墨技法與時代精神,展期至6月2日。

嶺南有三秀,即粵劇、廣東音樂和嶺南畫。嶺南雖然位處中國的南方一隅,但在中國的畫壇的地方祟高,與京津畫派及上海畫派鼎足而立。對我而言,嶺南畫派才是當代中國畫之表表者。

工筆牡丹畫香港推廣中心的設立,將助力這一傳統文化藝術精粹走向世界。以牡丹為媒,借助香港作為中外文化藝術交流窗口的優勢,為中華文化品牌出海樹立新範例。

放眼世界,將六大表演藝術收歸同一屋簷下的高等學府絕無僅有。香港演藝學院新任校長陳頌瑛教授以家庭作比喻,「每個家庭成員擁有相同的DNA,但各有個性和理想,六大學院在宏觀政策上一致,同時保留着各自的特色。」要將演藝學院的獨有特色昇華,六間學院需要緊密協作,以用家角度考慮未來需求。

觀眾是神,因為他們買票入場,但是,專家才是權威,他們能夠指看出一個音樂會的真正水平、創意及價值。所有表演藝術,如果沒有捧場觀眾,就如花落般凋零,不過,如果沒有專業的藝評,則常常把羊蹄甲誤為洋紫荊,高和低的層次會變得模棱兩可。

《水舞間》的打造從最初已是嘔心瀝血式的認真,早在博彩企業仍未討論續牌前,已銳意打造博彩以外文化藝術元素,讓業務組合更多元。這是由新濠博亞娛樂斥資超過20億元打造。

第二屆中華文化節將於6至9月舉行,呈獻逾280場表演藝術節目及延伸活動,邀請多個內地頂尖藝團來港演出,以粵劇、京劇、崑劇等多個劇種,演繹三國戲等經典劇目,促進中華傳統文化傳承。

遊美術館想不到有意外收穫,能見到琉森的代言人、城市大使,固然是我第一個驚喜。想不到接下來有連串驚喜:該館原來藏有六幅畢卡索繪畫的女性肖像作品,而其畫中人正是Lucerne First Lady Angela Rosengart 18歲時肖像。

Catherine:「做事,要專、要深:辦妥一件事情,已不得了,而做好一件事情,便決心地徹徹底底。中外的藝術交流,落腳點最好便是香港,香港人對內地、對西方的認識,底子最厚,而且我們過去的開放和包容,在亞洲區數一數二。」

灼見名家專訪香港演藝學院前校長、聾福會主席蔡敏志教授,聽她暢談其藝術人生、教育理念及對弱勢社群的關懷。她推動大灣區藝術融合,致力於香港與內地藝術交流,並呼籲年輕人保有善良和同理心。卸任演藝學院後,她將繼續服務社群,尤其關注香港聽障人士的福祉。

蛙王早年師從本港現代水墨大師呂壽琨,從傳承角度而論,此弟子似乎有些逆反,未有循規蹈矩,卻劍走偏鋒。他在對立和平衡中踏上征程。

說到路易絲 ∙布爾喬亞(Louise Bourgeois),很多港人不知她是何方神聖。但是說起她的蜘蛛雕塑,大概十位香港人九位都知道,因為港人常去的東京六本木新城之森大廈前,就有路易絲∙布爾喬亞創作的蜘蛛。

作為香港演藝學院校慶40周年的重頭節目之一,音樂學院連同舞台製作、舞蹈、戲劇等學院逾百同學,精心炮製莫扎特雋永也富挑戰的歌劇《唐璜》。

杜寶玉在香港出生,獲得英國倫敦帝國學院碩士。2014年開始習畫,至此十餘年的努力,作品不凡,脫穎而出。

今年的深圳藝術周開幕,除了推出「藝術漫遊」(Art Walk)之外,木星美術館的展覽「命運的邊緣」帶來日本當代裝置藝術家鹽田千春的作品。

「流動的盛宴」特展於香港故宮文化博物館展出,匯集珍貴文物,以「流動」為主軸,探索中國飲食文化在時間、空間和文化上的演變,並結合多媒體互動裝置,展現中國飲食文化的傳承與創新。

嘉蘭的音色醇厚,音樂感亦佳,站在台上的氣場,倒反映出主人翁當年的極度自信。

作為觀眾,我喜歡被動,不喜歡和演員互動。看表演是為了視覺、聽覺和心靈的享受,而不是去做運動,郁手郁腳、走來走去。

展覽「細說從頭」展現香港印刷業發展歷程,從字粒到印刷機,勾起懷舊情懷。筆者重溫鉛字排版印刷,喚起50年前「執字粒」回憶。反思如何在文化傳承中找到新時代的價值。

如何以旅遊、藝術文化來振興該地區,是青森過去20多年一直努力深耕的計劃。根據青森縣旅遊局的數據,這項計劃已初見成效,2020年因藝術活動而來訪的遊客數量就達到了約20萬人,對當地經濟的貢獻超過了2億日圓。