由康樂及文化事務署(康文署)策劃的中華文化節2025將於6月至9月舉行,舉辦超過280場表演藝術節目及一系列精心策劃的延伸活動、電影放映、展覽以及社區和校園活動,並邀得多個內地頂尖藝團和藝術家來港演出並進行文化交流,讓廣大市民和旅客有機會欣賞各具特色的中華傳統優秀文化項目,推動中國傳統文化在香港傳承、轉化和發展。

粤劇名伶重現經典劇目 演活沙場三國戲

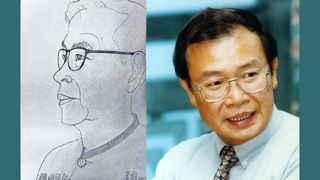

中國戲曲節是第二屆中華文化節的重要項目,今年以「三國戲」為脈絡,精選不同劇種,重現三國故事中的經典篇章。取材自《三國演義》的《三氣周瑜》及《長坂坡》,均為傳統經典粤劇「古老戲」,由粤劇名伶阮兆輝擔任藝術總監,帶領觀眾回到三國群雄爭霸的巔峰劇藝。兩場傳統三國劇目雲集現今粤劇界老、中、青三代精英,讓觀眾感受到粤劇古腔與傳統劇藝懾人的魅力。

藝術總監阮兆輝表示:「取材自《三國演義》的戲曲作品實在太多,而《三氣周瑜》和《長坂坡》是我們認為故事情節豐富,人物眾多,有文有武,是非常好的題材。至於傳統與創新的關係,我認為首先是學好老祖宗傳下來的東西,基礎要打好,繼承得好的話,日後自然就會有發展。梅蘭芳先生有句話我很認同,他說戲曲的進步是移步不換影。」

隨着粤港澳大灣區的融合與發展,愈來愈多內地觀眾參與香港的藝術盛事。會否擔心外省觀眾聽不懂粤語而影響對粤劇的理解?阮兆輝表示:「其實各類戲曲的最大區別就是方言。在傳統戲曲中我們唱的是中州韻,這是戲曲的基本,也較容易聽懂。就算觀眾聽不懂,也可透過演員的動作、情感表達、鑼鼓等的配合去理解劇情。」粤劇名伶李龍補充道:「大部分觀眾都來自粤語地區,哪怕唱詞比平日的口語來得文雅,相信觀眾也能理解和接收。」

傳統粤劇雖然不乏捧場客,卻未必是年輕人的「那杯茶」。面對粤劇如何吸引年輕觀眾、如何傳承,大老倌又是怎樣看?「我們希望把好的東西帶給觀眾,吸引大家來看粤劇,不要讓粤劇失傳。當戲曲的內容好,觀眾自然會去吸收,吸收後產生興趣,自然就願意多看,甚至想去學戲。因此吸引年輕觀眾的重點就是要好看。」

一旁的90後粤劇新秀譚穎倫則說:「小時候去看戲,前輩們的演出讓我印象深刻,令我鍾情粤劇,甚至入行。」

他認為年輕一輩的演員有責任推廣粤劇,讓更多的年輕朋友接觸:「當年輕觀眾看到有同年紀的演員在台上,更能引起他們興趣去看。現時已有不少零零後演員入行,觀眾中也不乏零零後;加上我們也常去不同學校推廣,學生在看戲過程中,也可同時學習成語、歷史典故等文化知識。我們很有信心能將粤劇傳承下去。」

粤劇名伶尹飛燕表示:「培養年輕觀眾對粤劇的興趣,需要家長的支持。假如家長本身對粤劇感興趣,常常帶孩子一起去看,小朋友便會耳濡目染對戲曲產生興趣。特別是那些從小看粤劇就不怕鑼鼓聲的孩子,若重點栽培,他們將來便有可能成為粤劇演員,長大後也不容易隨便轉行。」

藝術總監阮兆輝坦言:「中國人藝術的初心是自己發揮自己。你對這個角色深入到什麼程度,你就會將它演繹成什麼樣子。很多故事我們早就耳熟能詳,例如《梁祝》和《白蛇傳》,那為什麼我們還會一而再地買票去看呢?其實就是看演員的演繹和功力。」

被譽為「活趙雲」的李龍則對趙雲這角色有獨到的理解:「如何演繹趙雲的忠心,很看演員的功力。例如穿衣、走路、動作都要有武將的氣勢,要體現趙雲一心保護主公的決心和氣概。勸喻的時候要細心,殺敵的時候則要勇猛。」

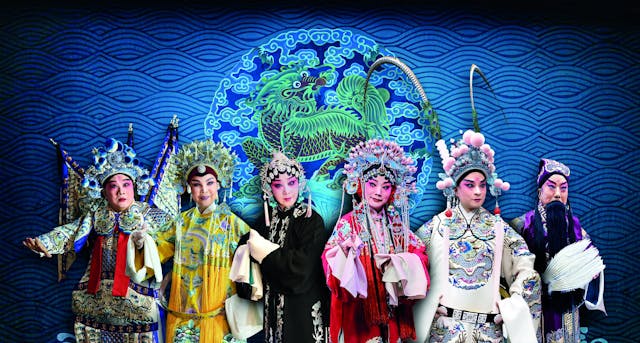

各地頂尖劇團演出 梨園名家閃耀香江

中國戲曲歷史悠久,種類繁多,有據可考的就有275個劇種。今年戲曲節除了粤劇演出外,還有崑劇、京劇、越劇,以及饒富地方特色的河南越調和西安秦腔。中國國家京劇院著名藝術家兼中國戲劇梅花獎得主于魁智和李勝素,將帶領一眾優秀演員展演三場京劇瑰寶,包括氣勢磅礡的新編歷史劇《納土歸宋》,經典三國老戲《群英會、借東風、華容道》及家喻戶曉的《白蛇傳》,盡顯劇團守正創新的藝術風範。

河南省越調藝術保護傳承中心則帶來河南越調「申派」三國戲。主演之一、首位越調梅花獎得主申小梅,繼承了「申派」始創人申鳳梅衣缽,將諸葛亮「泰山崩於前而色不變」的從容演繹得爐火純青。節目精選了申派巔峰之作、氣勢恢宏的正裝戲《收姜維》,以及輕鬆詼諧、悲喜交織的外裝戲《李天保娶親》,展現河南越調從地域性流派躍升為藝術家流派的實力。

西安演藝集團秦腔青年實驗團將呈現古老的秦腔(又稱亂彈),此乃十三朝古都西安代表性劇種之一,對戲曲藝術發展影響深遠,京劇中的西皮流水唱段便是源自秦腔。這次演出匯聚秦腔眾多國家一級演員兼梅花獎得主,選演傳統大戲《回荊州》,以齊全行當演繹周瑜為奪回荊州而設下的美人計,加上秦腔八大本之一《周仁回府》,以寬音大嗓傳承忠義精神。鏗鏘的鑼鼓配合高亢激昂的唱腔,讓觀眾一看難忘。

而香港觀眾較為熟悉的紹興小百花越劇團載譽重臨,以文武全才的偶像兼實力派吳鳳花為代表,夥拍梅花獎得主陳飛和吳素英,帶來被喻為「中國版羅密歐與茱麗葉」的《孔雀東南飛》、「亦生亦旦」別樣演繹動人心緒的純愛篇章《沉香扇》及壓軸劇目《穆桂英掛帥》,俐落身段與婉轉唱腔完美配合,為劇團藝術集大成之作。

至於百戲之祖崑曲,今年由浙江京崑藝術中心(崑劇團)帶來戲曲改革典範的《十五貫》,其中丑角及老生入木三分的對手戲堪稱劇藝巔峰;喜劇《獅吼記》把蘇東坡筆下的「河東獅子吼」躍然舞台,且看風流才子如何抗衡潑辣媳婦;另有雲集國家級演員的折子戲專場,精選五齣源自歷史傳奇的文武戲,精彩紛陳,不容錯過。

除了精彩的演出,戲曲節還設多項免費延伸活動,包括藝人談、大師班、藝術講座、後台導賞及大堂示範演出等。今年的展覽和電影欣賞呼應「三國」主題,情節緊湊的京劇電影《群英會》是三國戲中的經典之作,相比舞台演出,展現不一樣的魅力,值得觀眾細細品味。

上述各節目門票現正在城市售票網(www.urbtix.hk)發售。查詢節目詳情及各項購票優惠,請致電2268 7325,或瀏覽中華文化節網站www.ccf.gov.hk。