在中國文化藝術史上,唐宋之後至明清之際,開創另一高峰。晚明是一個充滿變動與變異的年代,北方政治動盪,而江南地區則富庶安定,由於思想開放,文人往往能直抒胸臆、展現自我,那個年代的江南,在思想、文學、藝術各方面,均人才輩出。

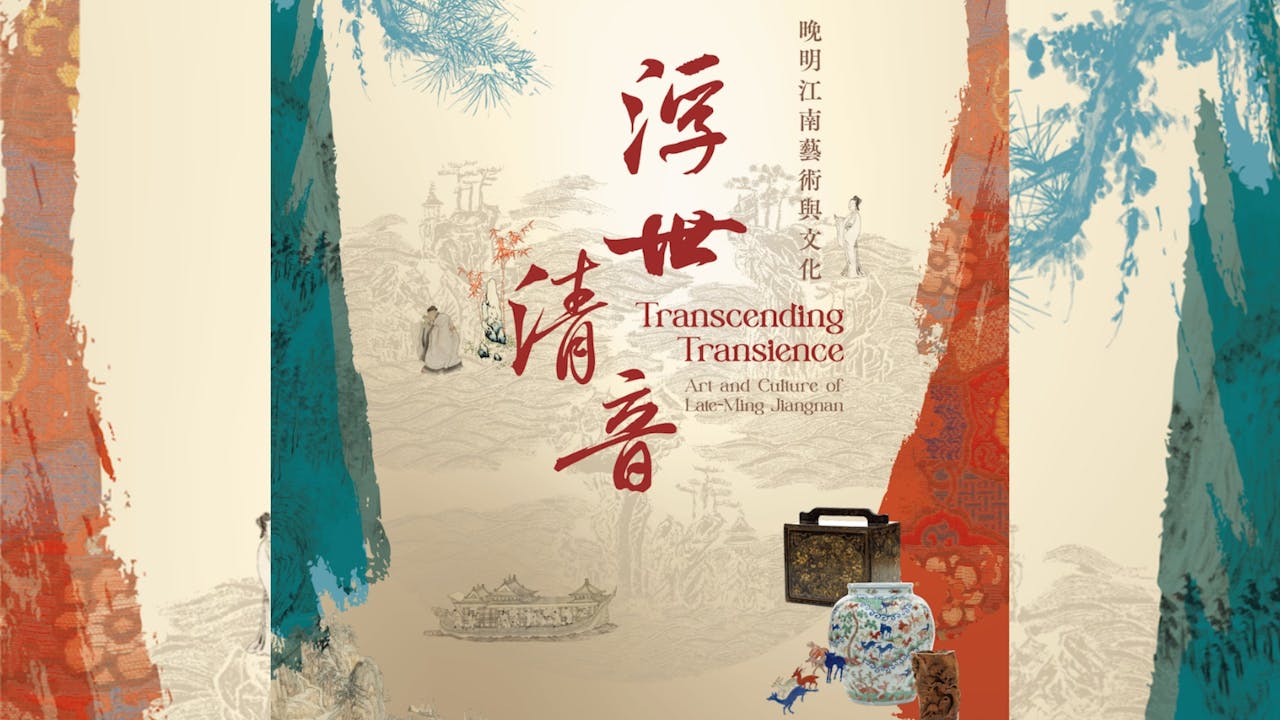

隨着新翼羅桂祥閣及利孝和陸雁群伉儷展覽廳揭幕,中大文物館亦推出特展「浮世清音──晚明江南藝術與文化」,帶領觀眾跨越歷史長河,走進晚明的江南地區(今江蘇、浙江一帶),展開一段豐盛而多姿的藝文之旅。

此展覽規模宏大,分為思潮爭鳴、浮世丹青、物質生活、寰宇天下四部分,展品來自香港中文大學文物館、上海博物館、香港公私收藏以及海外博物館藏,透過193件書畫及各類器物精品,呈現那個時代的藝術創意與精湛工藝。

物華絲織美 文房墨竹清

16世紀晚期至17世紀上半葉,海禁解除,海上貿易興起,市場經濟蓬勃,出版業的急速發展,致令知識流布全國,江南城市工商業空前暢旺。而中產階層的興起,對精緻工藝品需求亦大增,打破了王公貴族對藝術的壟斷,豐富了社會的物質生活。

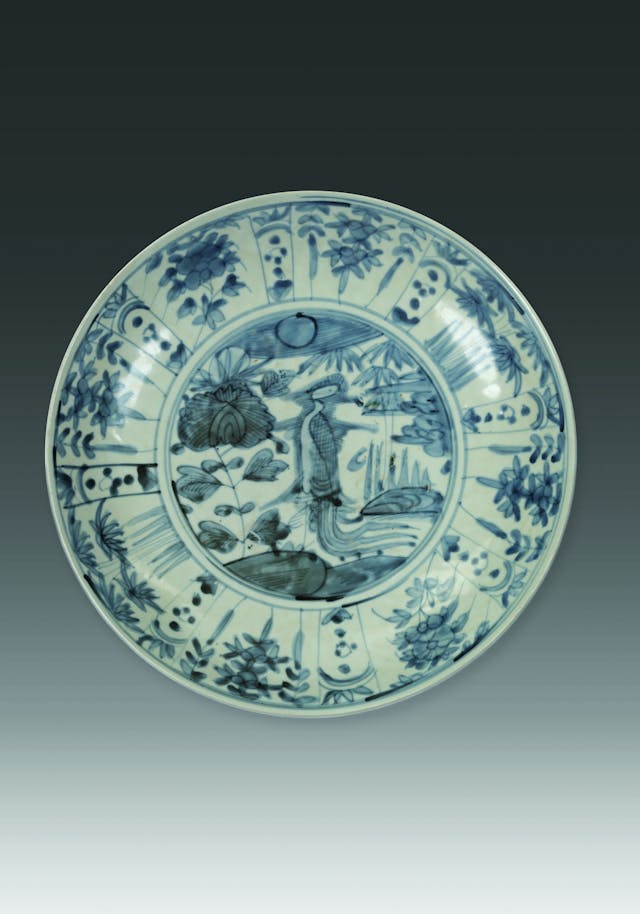

「物質生活」展區中,展品非常多樣化,有絲織品、墨與墨譜、箋譜,還有玉器、金銀器、銅器、漆器、瓷器、竹刻等。

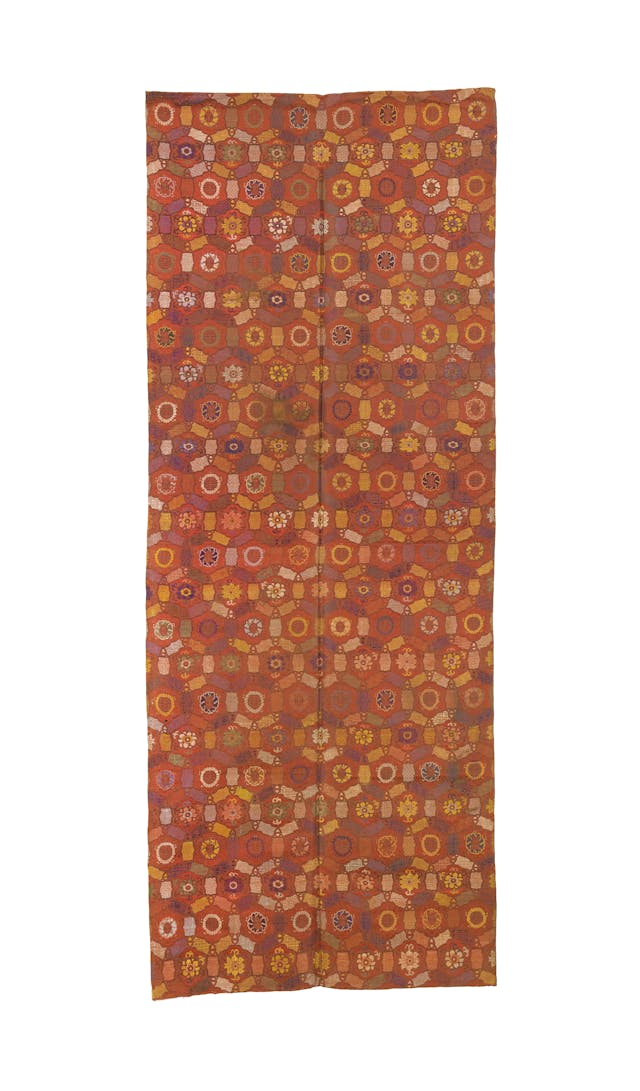

江南正是絲綢生產的重鎮,桑蠶生產極盛,染織繡工藝更是冠絕全國,對晚明的物質生活影響甚巨,為民間服飾帶來前所未有的花紋與色彩,這些新花色亦流行於同期的陶瓷等其他器物。例如展品「柿紅地盤縧四季花卉紋宋式錦」,宋式錦上的瑣紋花縧,在細小的空間內變換多種圖案和顏色,並織入瑣紋花縧,花色之多,令人目不暇給。又如「纁色地杏花春燕織金妝花緞」,杏林春燕的意象,經常出現在文人的作品中,杏花色彩朵朵不同,淺藍、粉紅等各種柔和素雅的色彩,展現妝花工藝的優點,此種工藝的風行,亦造就了晚明江南五光十色的城市生活。

紡織業正是江南城市的重要經濟支柱,中大文物館副館長鄧民亮指出,「當時的絲織品不單只內銷,還有對外貿易,帶來龐大的經濟效益,亦掀起整個江南城市群的整體生活水平。」

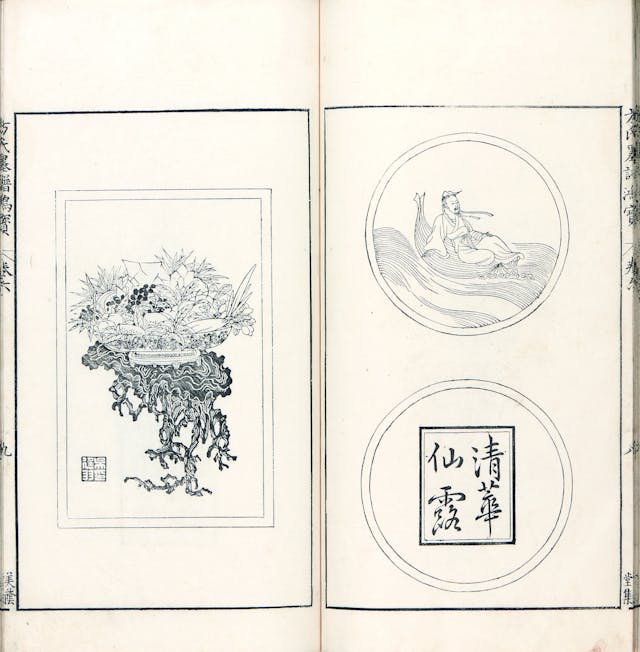

歷代書畫名蹟得以流傳至今,文房四寶缺一不可。明代乃製作墨業之鼎盛時期,至晚明,文人參與製墨,已成風尚;墨工跟畫家協作,推陳出新,將實用的墨錠化身為書齋案頭的陳設雅玩。徽州墨肆湧現,著名墨工輩出,彼此爭奇鬥勝,其中以方于魯(約1541─1608)、程君房(1541─1610後)兩家為個中表表者。除了造墨,方、程兩家亦將墨樣製作為版畫,印刷成墨譜。

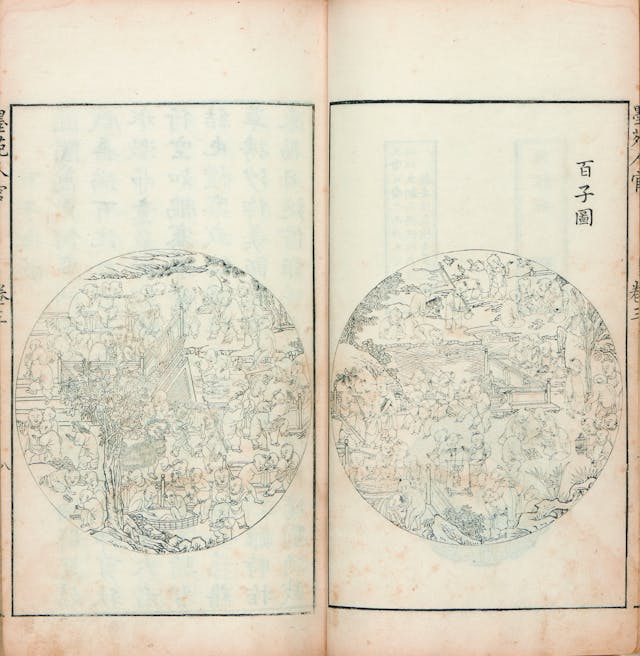

展品之中,既有「程君房製百子圖墨」、「方于魯製標有梅墨」;亦有《方氏墨譜》、《程氏墨苑》。據鄧副館長介紹,《方氏墨譜》(六卷)可說是「第一部以墨錠表面裝飾紋樣為全書主導的墨樣圖集」,收錄墨圖約390式,除展示每種墨錠正反兩面的紋樣外,有時還會在墨圖旁附上解說文字,繪圖者為畫家,如丁雲鵬等人,鐫刻者亦為歙縣名工。而《程氏墨苑》(二十一卷)中的墨圖,其中有200餘幅與《方氏墨譜》中的圖樣相似,同時新增了大量與墨相關的圖,突顯墨對文人創作的重要性,藉以提升墨的地位。

在製墨業與版畫創作方面,方、程兩家開風氣於先,推動其他領域的工匠書寫自己的譜錄,《蘿軒變古箋譜》、《十竹齋箋譜》無不受此影響。誠如董其昌所言:「百年以後,無君房而有君房之墨;千年以後,無君房之墨而有君房之名。」

竹刻作品,古已有之,然而直到晚明,竹刻才成為一門獨立的藝術品類。晚明的竹刻藝術,則以嘉定地區祖孫三代竹刻家朱鶴(號松鄰)、其子朱纓(號小松)及孫朱稚征(號三松)──「嘉定三朱」為宗。嘉定竹刻以「隨物造型」的理念為本,根據竹材的天然形態製作文房用品,如以竹節圓筒形狀雕刻成香筒、筆筒和臂擱,而竹根及地下莖部分,則多用於圓雕,製成案頭擺設、玩物等。

嘉定竹刻其中一重要題材為蟾蜍,以竹根雕製而成的《竹刻圓雕蟾蜍》,蟾首回望顧盼,軀體稍曲,雕工雖不多,然神態卻活靈活現,底部刻有陽文款「朱纓」。

至於《沈大生竹雕庭園讀書圖筆筒》,則為整段竹節剖開製成的筆筒,竹壁外圍雕刻一圈仕女庭園讀書圖,刻款為「禹川沈大生製」,沈大生為嘉定著名竹人,乃中醫世家,與其兄沈漢川曾師事朱稚征,業餘刻竹成家。

展品豐富多元,反映了文人在富足的生活環境下,講究生活藝術,寄情收藏鑑賞,造就了能工巧匠的湧現。

雅集顯風尚 思潮各爭鳴

晚明政局紛亂,名教鬆弛,江南城市富足的物質生活,有利於知識的流動和普及,文人結社、思想解放,突破了傳統禮教和道德的束縛,在文化藝術方面,呈現新的氣象和成就。

晚明文人熱衷於參與雅集活動,步入「思潮爭鳴」展區,觸目的《尚友圖軸》,即勾勒出晚明文化聚會的具體情況,此畫出自名家之手,由項聖謨(1597─1658) 繪景,張琦(活躍於明末清初)寫像。畫中六位名士,中心手持手卷的是董其昌和陳繼儒,後面松樹下的是項聖謨,右下角是李日華,左下角是魯得之,右中的僧人是釋智舷,眾人相聚於一松石庭園中。

畫面所見,此圖軸並非實景之記錄,而是就回憶中的文人雅集描繪,藉此緬懷過往。畫中人物皆為一時俊彥,既是晚明藝林盛況的珍貴寫照,亦蘊含深刻的歷史與文化內涵。

項聖謨為大藏家項元汴之孫,家學淵源,少年即以山水聞名,尤喜畫松。而張琦用淡墨勾勒五官,並細寫面容神態、描繪人物的服飾,再現了晚明士人的復古風尚。

《嬉春圖卷》則描繪了十多位淡妝雅服的女子臨水遊樂的場景,歡愉之情躍然紙上。手卷繁花盛放、林木掩映,人物則三五成群,分布於湖邊空地上,或觀書、賞畫,或下棋、跳舞……這件作品設色沉着,刻畫細膩,傳為粵籍畫家孔伯明(活躍於崇禎年間)所作。

本展區的畫作以《漢宮春曉圖卷》最特別,畫家尤求(約1520─1583)應王世貞之請,為王氏所獲文徵明所書小楷《趙飛燕外傳》補繪之作,描繪漢成帝時期趙飛燕姊妹進宮受寵的故事,並以伶玄自敘寫作緣由一幕作結。如此布局,大抵出自王世貞之意。

尤求是職業畫家,擅長山水與人物畫,白描人物尤具特色,畫史評其藝術僅次於仇英。此圖卷構思巧妙,通過白描技法,以工整細膩的筆觸融合文人意趣。

《趙飛燕外傳》傳為漢江東都尉伶玄所作,記錄了漢成帝時期的宮中韻事,富傳奇色彩,歷來為文人傳抄。鄧副館長指出,「在小說中,伶玄抒發個人懷才不遇之情,而王世貞亦藉此作,以寄寓弦外之音,道出當時面對宮廷鬥爭的文人處境。」

晚明文人結社普遍,公安派的文學活動亦盛極一時,《雅集圖卷》描繪的是萬曆年間米萬鍾、公安三袁(袁宗道、宏道、中道)等名流雅集的情景,九人環統一尊菩薩,聚集於戶外園林之中。畫家可能是參照佛道繪畫模式,構建了一個真實與想像、宗教法會與文人雅集相結合的儀式場景。

陳洪綬(1598─1652)此作筆墨精細,人物奇古,怪石嶙峋,據題款「僧悔為去病道人作」,創作時已為順治四年(1647)。入清以後,陳洪綬將一眾名士與友人陶望齡等,並置於園林空間,不僅是為了紀念陶氏,也反映了晚明的文人風尚,體現了畫家對前朝的緬懷。

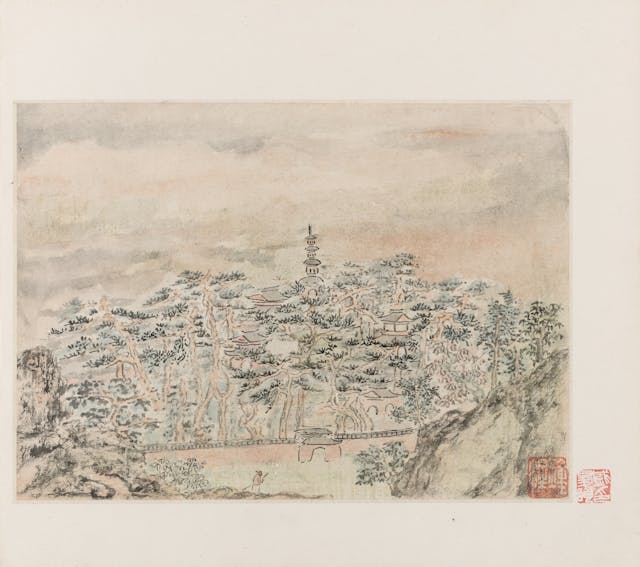

萬曆年間,「公安派」主張文學「重性靈、貴獨創」,而以鍾惺、譚元春為首的「竟陵派」繼之而起,將公安派平實清雋的文風轉向奇奧冷逸、深幽孤峭。鍾惺(1574─1625)畫作甚為罕見,展品《金陵十景圖冊》實為難得的傳世之作,其題材與樣式,主要受吳門畫派多景冊頁的影響;此作逸筆草草,不求形似;設色疏淡,富於蕭散空靈的文人畫氣息。論者有謂,「鍾惺的繪畫與其詩文間的關聯,實可通過是套冊頁得到印證。」

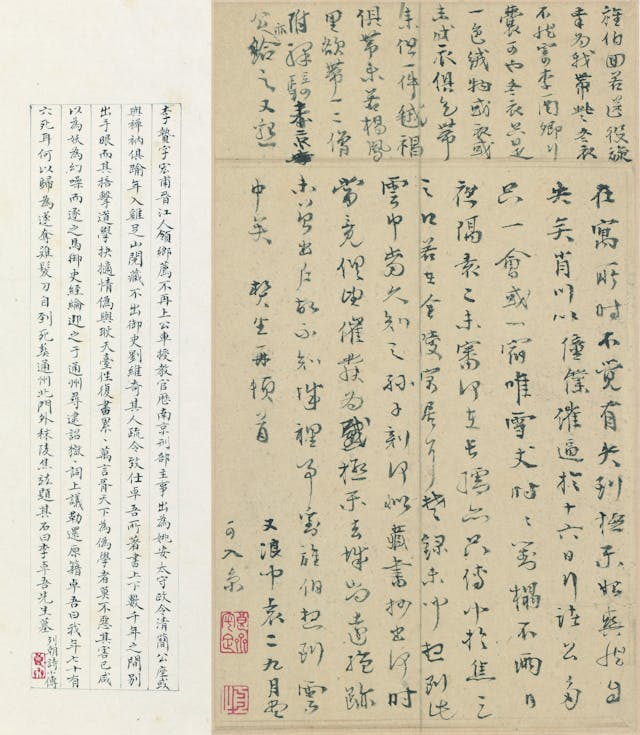

李贄(1527─1602)乃一代狂人,力倡個性解放,其思想超越時代,被視為異端,公安、竟陵的「性靈說」實源於其「童心說」。李贄存世墨跡甚為罕見,《行書札》是他寄給梅國楨的信,自述抵京瑣事,並詢問《孫子》刻印,以及《藏書》的抄錄情況……札中提及的人物頗多。

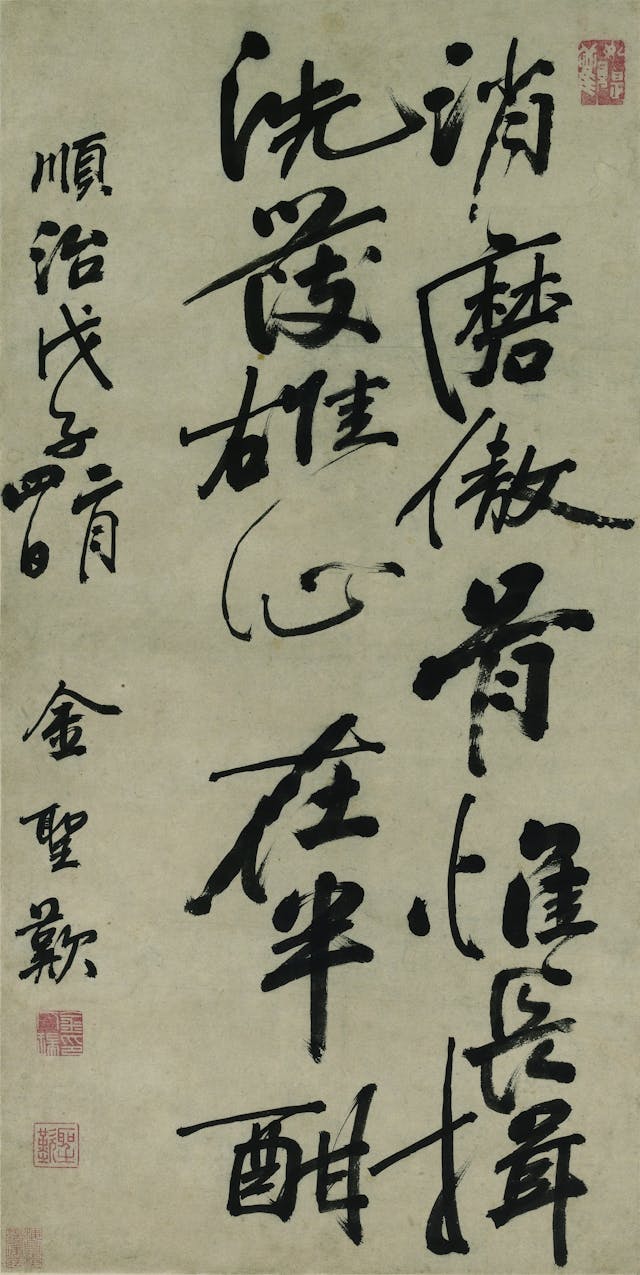

金聖歎(1608─1661),後改名人瑞,為人孤高狂傲,是文學批評家,曾點評《莊子》、《離騷》、《史記》、杜甫詩、《水滸傳》及《西廂記》為「六才子之書」。其《行書語摘軸》以濃墨重筆書寫「消磨傲骨惟長揖,洗發雄心在半酣」,抒發心中悲愴之情,筆力蒼勁雄健,結構開合灑脱,頗具個性,金聖歎其人其事,實可透過此作的文辭書風體現出來。

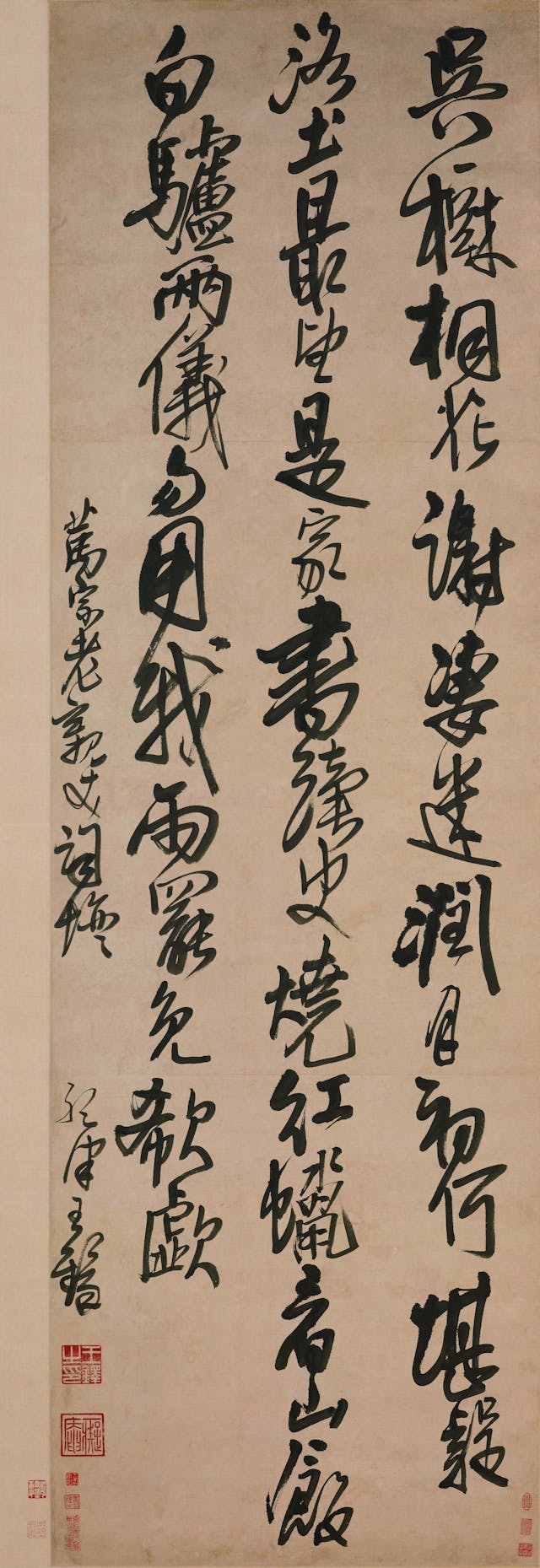

論及書法,鄧副館長提到,晚明書家銳意革新,出現了眾多個性獨立、張揚率意、風格鮮明的面貌。如王鐸(1592─1652)行草宗二王,以帖為創作基點展開突破,五十歲以後,逐漸形成典型的個人風格。其《行書五律詩軸》「氣勢磅礴,通過濃、淡、乾、濕對比用墨,產生鮮明的節奏感:結字布局則大小疏密,欹側錯落,給予觀者強烈的視覺衝擊。」

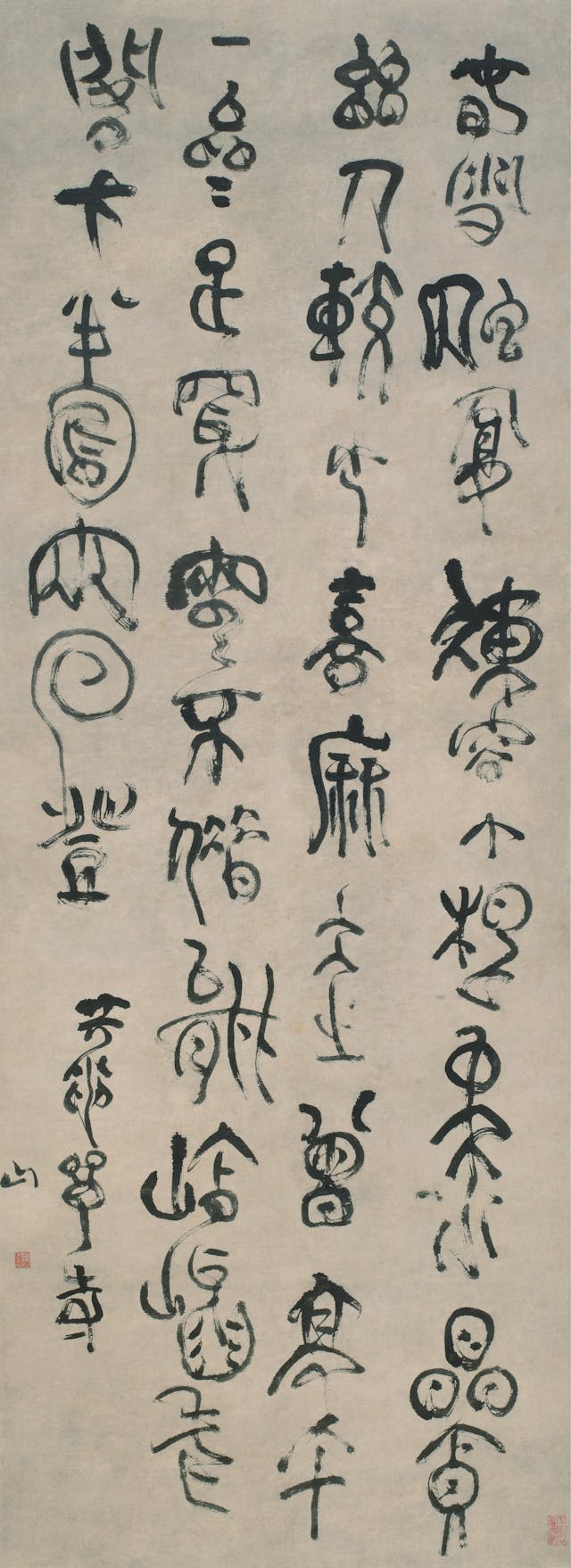

而傅山(1607 ─1684)的《篆書天龍禪寺五律》,則以草書筆法書寫篆書,大量的飛白筆觸,不僅展露草篆蒼勁古樸的金石氣息,更顯示書家運筆時的迅疾和率意,亦體現了「寧拙毋巧,寧醜毋媚,寧支離毋輕滑,寧真率毋安排」的書學主張。

晚明社會的開放,為女性帶來相對寬鬆的文化生存空間,女性地位得以提升,閨閣和青樓女子的才學,也受到男性文人的公開肯定。

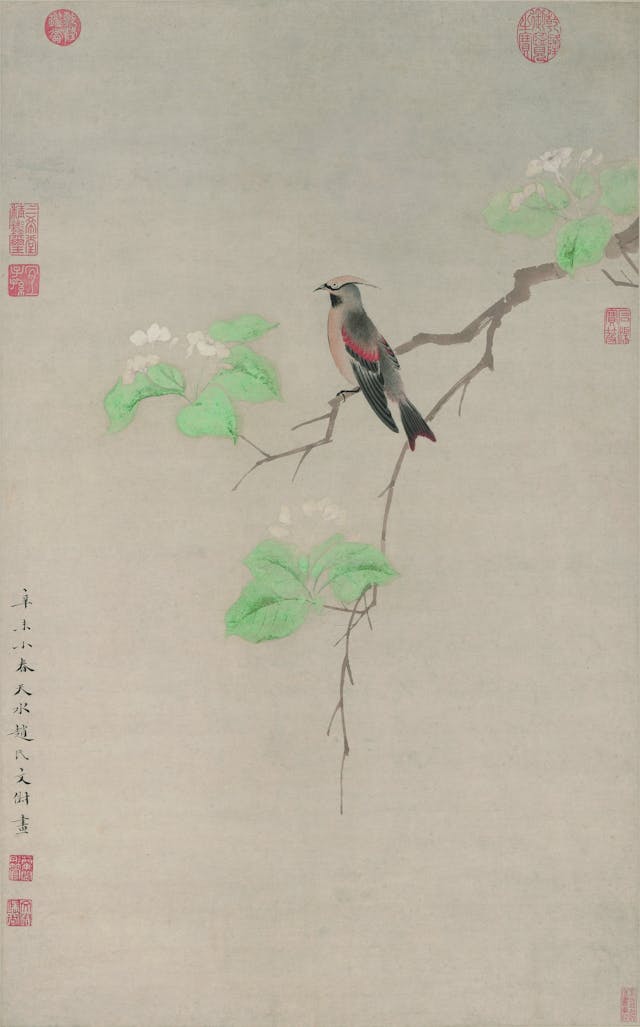

文俶(1595─1634)為文從簡之女,文徵明的玄孫女,畫風與文家繪畫傳統一脈相承,擅畫花鳥,長於寫生。文俶作品筆墨細秀、風格娟麗,深得時人賞識,畫作購之者眾。清代張庚曾於《國朝畫征續錄》中盛讚:「吳中閨秀工丹青者,三百年來推文俶為獨絕云。」其《花鳥軸》繪於農曆十月小陽春時節,畫作構思簡潔疏朗,筆調清新秀雅。

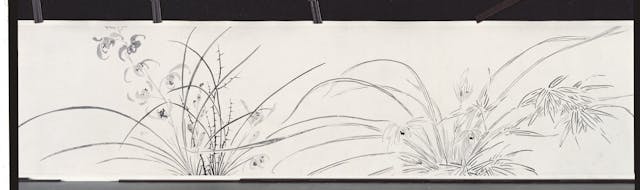

《蘭花圖卷》包含兩幅蘭花圖,分別由萬曆年間秦淮名妓馬守真(1548─1604)、薛素素(活躍於1564─1637)繪製,後合裱為一卷。馬守真能詩善畫,尤善畫蘭,為人聰穎機敏,交往者多為文人名士。此卷中兩株蘭花分別以白描雙鈎和沒骨法寫成,白描仿趙孟堅筆法,但其流暢秀雅的線條、舒展飄逸的蘭葉,卻更接近文徵明。

薛素素,善詩、書、畫、琴、棋、繡、歌、舞等,被譽為十能才女,與當時很多著名文人如董其昌、李日華、王穉登等都有密切的交往。傳世畫作不多,題材多元,除常見的蘭竹石,亦有山水、人物等,畫藝精湛,富文人氣息。

晚明的女畫家,囿於當時的文化生活環境,大多沒有形成獨特的藝術風格,雖缺乏創意,但其畫作傾注個人的真情實感,帶有女性的細膩溫婉,亦別具特色。

詩畫意高妙 浮世寄丹青

晚明江南城市生活豐裕,雅集之風與遊觀文化盛行,明末清初藝壇的書畫作品,主要有紀遊山水畫,此外,一類詩書畫相結合的詩意畫,兼具狂放、創新、復古等多元面貌的作品,以及體現尚奇時風的書畫,亦同時湧現。

「浮世丹青」展區,佳作極多,有若山陰道上行,使人應接不暇。

《燕吳八景圖冊》為董其昌(1555─1636)42歲時送別友人之作,取材自北京、松江兩地景致。畫家以宋人風格為創作主導,並糅合張僧繇、王維、董源、米芾等名家的筆意,更融入其自身對山水的體悟,實為學古思變之代表作。董其昌主張「始當以古人為師,後當以造物為師」,他師古而不泥於古的探索,亦在此圖冊得以印證。

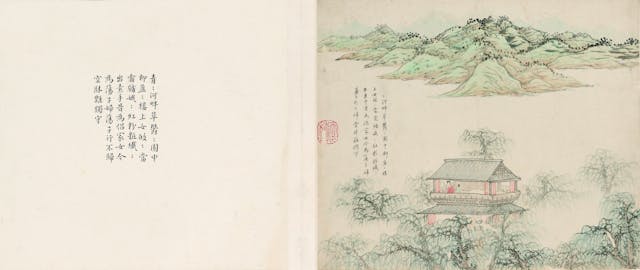

另一精選展品乃柏林國家博物館亞洲藝術博物館的館藏──張宏(1577─1652後)《止園圖冊》。張宏承傳吳門畫派,也有個人創意,在傳統的山水格式與意象中融入客觀的實景表現。

「畫家在首頁先以全景圖統領全局,運用鳥瞰方式描繪止園全貌,使觀者有親臨其境的感覺,其他各頁則分別描繪園中不同景致,如亭閣軒榭、蓮塘曲棧、桃林柳陣等,從不同角度呈現園林實景,塑造了一個立體流動的空間,也形成了一條連貫的遊覽路線,令寫意的園林繪畫具備導遊圖的性質。」鄧副館長細細道來。

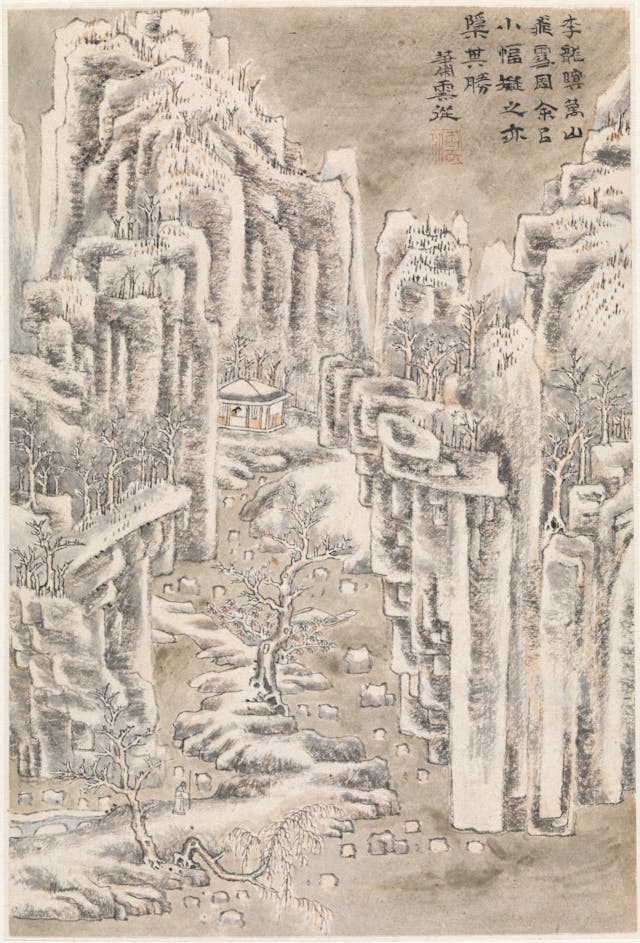

蕭雲從(1596 ─1673)繪畫風格多變,「不尊宗法,自成一家,筆亦輕快可喜」,《山水冊》的畫風即屬此類。畫家先後完成《離騷》(1644)及《太平山水圖》(1648)兩部版畫作品;本冊成於1645年,正在兩套版畫繪製之間,論者認為,此《山水冊》與版畫的繪製息息相關。整套冊頁青綠設色濃重,幾開中的皴法,則以乾筆側鋒皴擦而出,風格獨特,頗具個人特色。

饒宗頤等學者指出,晚明是詩意圖創作的高峰,文人作畫題詩,承自傳統,並由直接描繪詩作內容,轉向對詩文情境的傳達演繹。

欽揖(活躍於1658─1667年間)《古詩十九首圖冊》,正代表了明末的風尚,全冊用筆疏鬆乾淡,山石多為淡墨勾染,意態古雅,反映了欽揖承傳自吳門畫派的繪畫風格。鄧副館長指出,這19幅冊頁並不着力於表達形似,而是傳達了詩文中質樸而直接的生命體驗,可視之為詩意圖由晚明延續至清初的代表作。

至於《王維詩意圖冊》,則為項聖謨30餘歲之作,由於項氏家族擁有豐厚的物質條件和書畫收藏,故年青時便絕意仕途,專心繪事。項聖謨早年受文微明細筆畫風影響,而自幼即浸淫於宋元名畫中,故深得宋人精嚴雄強的風神,又得元人清逸潤澤的韻致。

此冊雖以「王維詩意」命名,實則還採納了其他唐詩,如白居易、杜荀鶴、杜甫、盧照鄰、釋貫休、李白和崔塗等人的詩句,除展示畫家慣用的畫風,也有其他仿古元素,風格多樣,不落俗套。

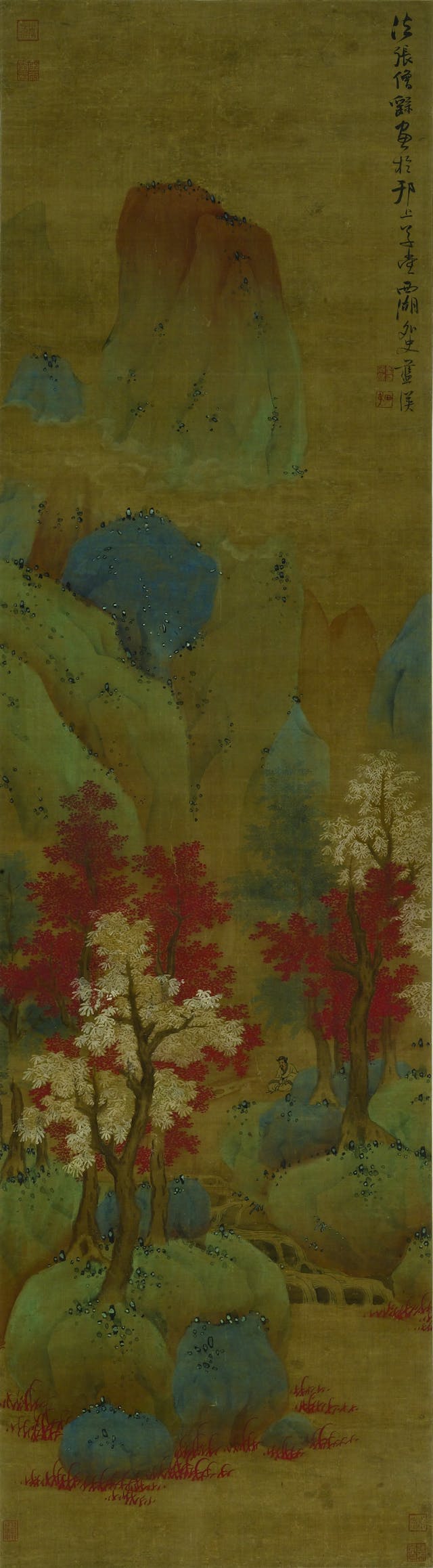

藍瑛(1585─約1664),早年成長於杭州,曾遊歷四海,並拜訪董其昌、陳繼儒等江南名家。他一生以畫為業,既有文人畫功底,又兼習院體派李唐風格,功力深厚,用筆沉厚,有沈周的影子。明亡後,藍瑛回到家鄉錢塘課徒授畫。他在《丹楓紅樹圖軸》題識「法張僧繇」,採用沒骨法畫山石,樹葉以硃砂和白粉點染,蘆草則以紅色繪畫,設色亮麗妍雅。

丁雲鵬(1547─1628後),早年學文人畫,取法文徵明、仇英,後與董其昌等人多有交往,以賣畫為生,亦參與民間繪畫和木刻版畫的設計。他生平篤信佛教,所繪羅漢、觀音等題材的作品尤為精妙。其道釋人物畫遠追吳道子、李公麟等人的白描風格,且引入並革新五代貫休「奇變」之風,用筆細勁流暢,形象誇張變形,想像力豐富,脫俗新奇。其《羅漢圖卷》「設色高古淡雅,筆墨工細而富於變化。畫面人物眾多,煙霧裊繞間,各羅漢或倚松、或禪定,或幡經說法、或伏虎馴龍,姿態各異,面貌表情變形誇張。」

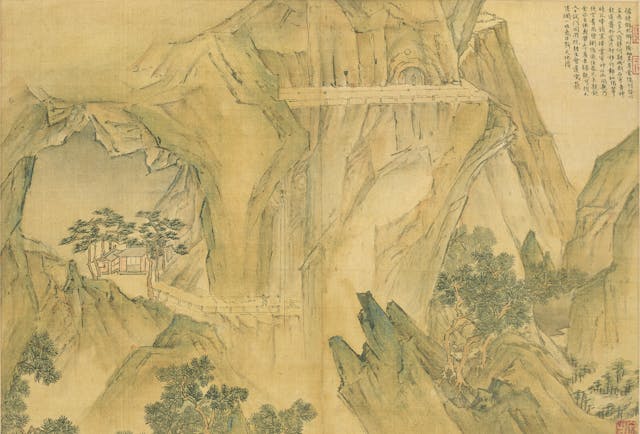

在上海博物館借出的眾多藏品中,吳彬(活躍於1573─1620)《山陰道上圖卷》,可說是箇中至為奇趣之作。吳彬早年承襲吳門畫派,後以誇張變異的畫風得名,其山水畫多以石造境,與晚明的賞石風尚以及米萬鍾等文人的奇趣品味不無關聯。

這件應米萬鍾之邀而繪製之作,整幅長卷由多段山脈相連而成,其間雲霧繚繞,城郭、村落、寺院、樓閣錯落,層巒叠嶂、奇峰絕壁起伏跌宕,形態奇詭,充滿動感,如同火焰般升騰跳躍,有若夢境般的山石造型與複雜的構圖,形成了「奇幻山水」的獨特畫境,是吳彬山水畫中最具代表性與突破性的作品。

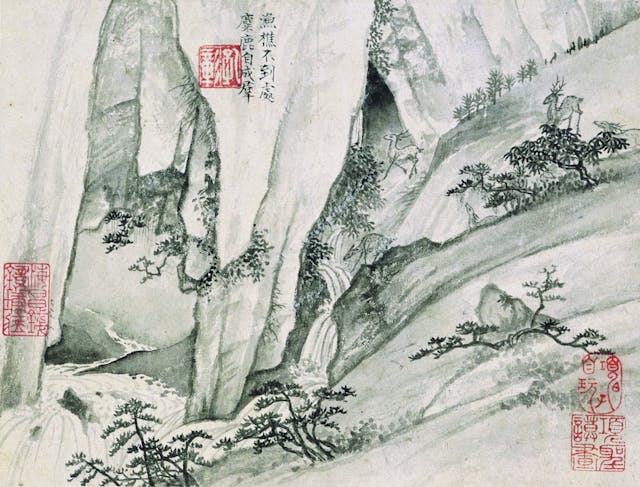

陸治(1496─1576)為展覽中生年最早的書畫家,《臨王履華山圖冊》則為陸治晚年山水畫的代表作,較全面地反映了其山水畫的特色。

鄧副館長詳述此作緣起,《華山圖》冊為明初昆山名醫王履的傳世孤本。洪武十六年(1383)秋,王履採藥途中登凌華山絕頂,返歸後,王履以寫生稿為基礎繪成《華山圖》冊,從不同角度描繪華山勝景,可視為明清兩代寫景紀遊圖之先聲。作品繪成之後,深藏私宅百餘年,至萬曆元年(1573),王世貞從武氏家族借觀此冊,深為所動,遂請陸治為之作臨本。

陸治的山水畫風格摹仿自宋人,包括荊關馬夏的作品特色,其後才發展自己的風格面貌。《臨王履華山圖冊》雖為臨摹之作,但陸治只參考原作畫面,「以宋人氣勢融貫倪瓚皴法的老邁之筆,在這套四十開的冊頁中得到了淋漓盡致的展現。」其跌宕的構圖與險峭的用筆,已孕育奇變的觀念,後人更將他視為丁雲鵬、吳彬、陳洪綬等晚明變形畫家的先驅。

書翰重氣節 古琴舒幽情

步進展廳四,一系列的遺民書畫展現眼前。

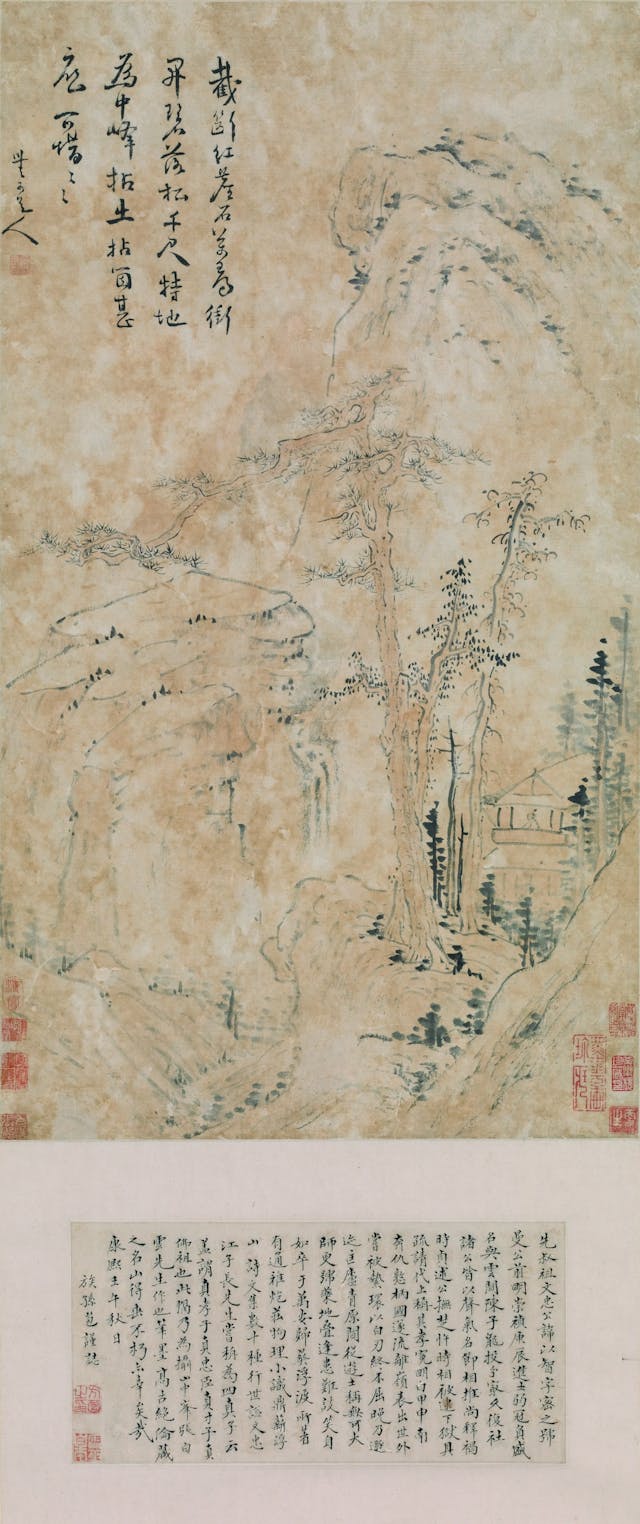

方以智(1611─1671)為明末清初著名的思想家、文學家,明亡後成為遺民,誓不仕清,削髮為僧,與蕭雲從、戴本孝、弘仁、屈大均、梅清、顧炎武等人詩畫互動,堅守遺民之志。《截斷紅塵圖軸》以禿筆淡墨繪成,「筆簡意深,秀潤空靈」,屬參禪妙悟的禪機畫。

龔賢(1618─1689)是遺民畫家,也是詩人,曾參加抗清活動,被逼四處流亡。中歲後重返南京,隱居於清涼山,以賣畫、教學為生。五十歲以後畫風轉變,不囿於傳統筆墨,重師法自然,通過重覆點染的「積墨法」,營造蒼厚磅礡的氣勢。此段時期畫作數量最多,亦最具代表性。

展品《燕子磯山水圖卷》左右一疏一密,一濃一淡,內容豐富,從右方樓臺遙望隔江的水亭,再過渡至畫幅左半段,其間瀑布、小橋、茅屋、樹林錯落……墨色在層層點染下,逐漸變得渾厚。畫家描畫金陵勝景,藉以追憶前朝,令人聯想到他對故明的憑弔。

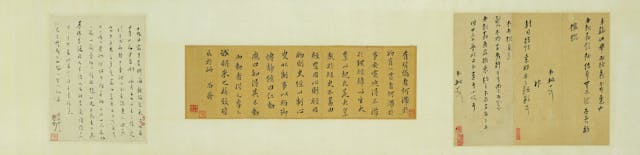

晚明忠臣倪元璐(1593─1644)、黃道周(1585─1646)、瞿式耜(1590─1650)為晚明忠臣,三人均為國捐軀。《勝國三忠遺墨》是以三人墨蹟合裝而成的手卷。倪、黃是書法名家,但瞿並無書名,將三人墨跡合裝,其意並不只在書法,而在於表揚其忠君愛國的高尚情操,反映出中國傳統書法評賞與收藏對人品的重視。

葉欣(活躍於1640─1673)為「金陵八家」之一,擅畫小品、山水,作品中蕭瑟寥落景象,體現其繪畫淡遠、孤衰、幽深孤峭的特徵和遺民之情。《梅花流泉圖卷》「筆墨柔潤,設色淡雅,工緻非常。」具雲煙迷離之意韻。

書畫以外,印章、拓本、古琴與琴譜等文物的展示,亦能呈現晚明文人透過不同的高雅藝術,以寄幽抒懷。

自古以來,古琴一直被視為高雅的代表,文人以琴修身並抒發性情,而晚明是中國斲琴史上一個重要時期,樂器製作精良。

張敬修為明代嘉靖年間造琴大家,當代已備受推崇。是次展出號鐘式「無名琴」,即出自其手,龍池內刻「大明崇禎辛未(1631)之秋古吳敬修張仲和製」朱砂款。據中大文物館何碧琪博士介紹,此琴「注重音色,外觀實而不華,形制饒富古意。」

另一展品為潞王式「中和琴」朱常淓(1607─ 1646)字中和,是明神宗之侄,他好音律,編著《古音正宗》,曾監製古琴四百多張,世稱潞王琴、潞琴或中和琴。

這張潞王琴龍池內環以楷書刻「大明崇禎甲戌歲潞國製肆拾玖號」,龍池上以隸書刻「中和」,下方以秀雅的楷書刻「月印長江水,風徵滴露清。會到無聲處,方知太古情。敬一主人。」下刻「潞國世傳」篆書方印。

文人琴與藩王造琴風格大異其趣,何博士指出「潞王琴有特定形制,材質貴重,式樣精緻,製作嚴謹,尺寸如一。」潞王琴自清初至今為人珍愛,崇禎帝更以潞王琴作為御賜禮物,可見此琴代表明末宗室的審美品味。

瓷珍稱輕巧 寰宇天下傳

16世紀以來,歐洲各國商人和傳教士陸續東來,晚明江南沿海城市的海上貿易獲得了空前的發展。瓷器以其潔淨、輕薄、不易磨損等特質,以及東方的韻味,深受歐洲皇室、貴族,以至宗教領袖的歡迎。

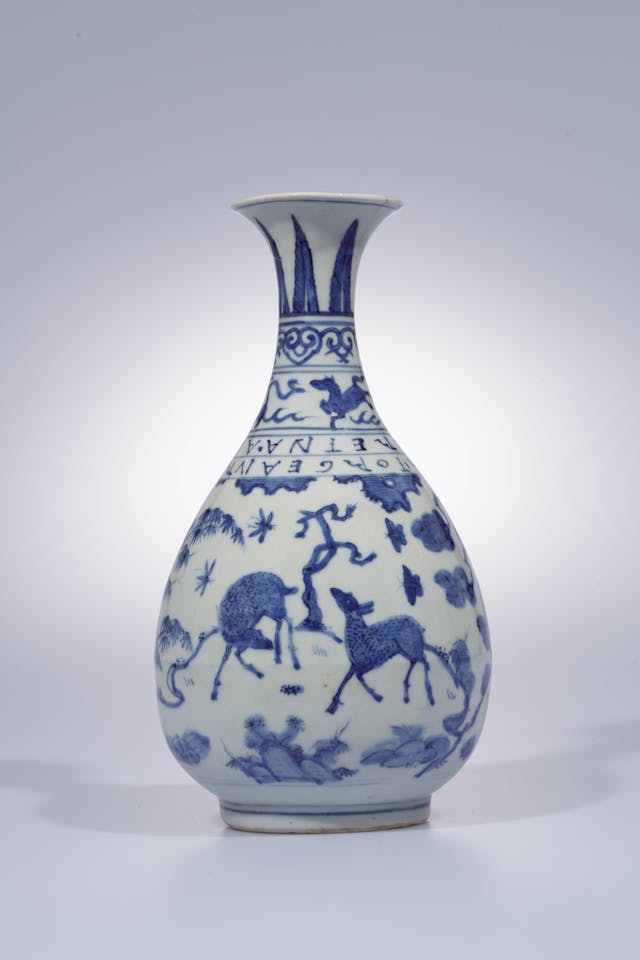

展區「寰宇天下」的外銷瓷展品如《鹿鶴同春玉壺春瓶》、《五彩鷹兔紋盤》、《青花八寶花卉紋軍持》及《綠彩阿拉伯文盤》等,呈現江南地區與東亞、東南亞、中東,以及歐洲等地的龐大海上貿易網絡,展現出一個視野宏闊的晚明世界。

16世紀前半葉,歐洲進口中國瓷器傳世較少,而訂製瓷器更為珍稀,傳世不足40件,主要為葡萄牙王室貴族、宗教團體及活躍於東方的商人訂製。其中最引人注目的傳世名品,就是《鹿鶴同春玉壺春瓶》。這件展品珍罕之處,為其瓶頸上倒置的葡萄牙銘文──“ISTO MANDOU FAZER JORGE ALVRZ NA ERA DE 1552 REINA”,意即「1552年為惹爾日.歐維士(JORGE ALVRZ)訂製」。

訂製者為當時的葡萄牙權貴,是活躍於東方的商人及作家,訂製瓷瓶來饋贈中東及歐洲的王室顯貴,以鞏固其經營海上貿易的關係網絡。「銘文的上下倒轉,主因為明代的景德鎮陶工不懂葡萄牙文,由此看來,中國瓷器的精美和珍貴,讓歐洲客人就算收到錯體的瓷器,還是收貨了,讓它得以好好保存至今。此瓷瓶全世界只有10件,亞洲佔其二,一件在本次展覽,另一件則在中東。」鄧副館長笑着說。

江西景德鎮之外,福建漳州地區亦是生產瓷器的重鎮,相對於景德鎮產品的細膩精緻,漳州窯青花顯得較為粗糙,「主要因為生產原料欠佳、製作工藝的草率,使釉面泛黃,青花發色灰黑……」如《青花丹鳳朝陽紋盤》。由於產量增加、成本降低,價格廉宜,令漳州窯瓷器保有大部分的亞洲市場。

晚明時期的貿易瓷器,除本土常見的形制外,亦湧現大量專為外銷設計,甚至為特定海外市場製作的新類型。如流行於東南亞及日本市場的《青花蟹形小蓋盒》和《素三彩猴子石榴蓋盒》。「前者為景德鎮青花產品,胎體輕薄,模製為蟹形,蟹殼為蓋,腹部及蟹爪為身,上下嚴絲合縫,細緻精巧。」至於後者,則為漳州窯製,是一個模擬石榴形態的素三彩蓋盒,「其上坐着一隻小猴子,正悠閒啃食手中桃子,形態生動可愛,又可作蓋鈕之用,設計巧妙。」

從展品可見,海外市場的迅速擴展,促使中國瓷器的設計及製作呈現出前所未見的多樣性,為明末的藝文風貌更添姿彩。

回顧這個展覽的緣起,從構思到實現,原來已有差不多8年光景。話說在2017年,文物館創館館長、美國大都會藝術博物館亞洲藝術部榮休主任屈志仁教授,早就提出策劃這個展覽的建議,重新審視明末這段獨特歷史,動盪的政局下,卻衍生獨具特色、豐富多元的藝術面貌。

時至今日,展覽終於面世。誠如屈教授所言,「中國傳統藝術歷經唐、宋、元、明,及至晚明,既是一個高峰,也是一個總結。」是次展覽,重現了晚明這段輝煌文化時期的藝術精粹,有待逐一細賞,喜愛文化藝術的朋友,實在不容錯過。

浮世清音──晚明江南藝術與文化

日期:即日至2025年7月20日

地點:香港中文大學文物館

時間:上午10時至下午5時(星期一至三、五、六)

下午1時至5時(星期日及公眾假期)

費用:公眾參觀毋須預約,免費入場

詳情:http://www.artmuseum.cuhk.edu.hk/zh/exhibition/current/