董說諸癖,當不全為衷心自然而生,實有養之而助於隱逸者也。董說養癖,類如張岱,明季遺民,此風尤盛。

滄海橫流,波瀾往復,但願青山依舊在,不必加建瘋人院;依依眼底夕陽紅,不再是焚書坑儒的烈焰。

《相約星期二》,是我們的beginner’s luck,如可以捲土重來,下一個作品才是真章;故此,我正擔心可以再做什麼……我不想為了票房,搞些媚俗、污穢、向時勢「抽水」的東西。

今天我們談談「從波提切利到梵高:英國國家美術館珍藏展」(簡稱珍藏展)裏面出現的幾位羅馬神祇,他們的希臘羅馬名字,與眾神之間的關係。

「十年生死兩茫茫」這7個字映入眼簾,我整個人如電擊般呆攝住,特別「生死」二字,這是人生最大反差的遭遇。

2022年2月24日,俄羅斯因烏克蘭要加入北約,威脅到俄國的戰略安全,因而揮軍攻入烏國,當日清晨5點,東方金星與火星相會在「斗宿」與「牛宿」之間,火星、金星皆主戰爭、流血爆炸。

閱讀,不是為了資訊,是為了從別人的角度看世界、用別人的腦袋想問題。無論是天馬行空,還是觀察入微,閱讀過程就是一種換位思考。與海耶克一起層層推演出「自發秩序」的概念,跟在網上看幾百字的解釋是兩回事。

很多人說深圳因為過於年輕,相較於底蘊深厚的城市來說,深圳簡直就是文化沙漠。但我覺得不是這樣的,深圳和大灣區就是中國複合文化的代表。

談到感情史,李歐梵(Leo)當然有話想說。他的成長,就由大學舞會開始,他們那一代文藝青年,「都是一群感情壓抑的『憤怒的年輕人』。」Leo是通過文學、電影、音樂得到慰藉。

字花屬於非法賭博,但得到貪污的有勢力人士包庇,字花檔開到遍地開花。字花報之外,坊間也有字花書賣。

研討會吸引逾600名線上觀眾及100名線下師生到場,與一眾嘉賓共同探討當今最具「先鋒」(avant-garde)性的文學或藝術生產,更以「香港」為地理坐標和勘察視角,思索先鋒未盡的潛能。

指揮的作用非常重要。要將沒有太大關連的音符,在不同樂器的演奏者之間,串連成言之有物的氣場,指揮引導樂師,奏出感染到他們自己的樂音,從而再轉化成傳導到聽眾層面的第一次感受,需要多好幾倍的理解能力。

庭菊飄黃月色明。露濃苔綠奈秋臨。

香港出口商會舉辦的智營大賞自2012年以來,合共吸引了約2500間公司及機構的報名,收集了超過4600件作品,從歷年作品的水平更可以看到香港原創設計產品日趨成熟,具有無限的創作力及發展潛力。

前香港作曲家聯會主席盧厚敏的《薩》雖近30年前首演,琵琶與弦樂四重奏採用土耳其素材,奏出東、西文化互動。開始時小提琴滑音、大提琴撥弦,琵琶悠悠進入,各琴音相互探索、模仿。

藝術創作可以援引經典、改編名著,「我的創作泉源,三分之一來自音樂,三分之一來自文學,三分之一來自內在的自我。」她坦言,創作只是她生活的一部分,絕大多數時間,她閱讀、聽音樂、看電影、旅行……還有思考。

香港新聞博覽館舉辦5周年慶祝活動,並榮幸邀請香港特別行政區行政長官李家超出席,擔任主禮嘉賓。李家超在座談會中闡述了新一份《施政報告》、香港的獨特優勢以及香港未來發展前景。

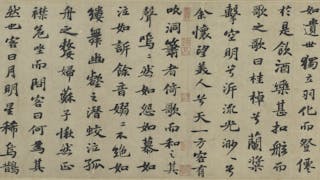

在節目《世說論語》中,主持陳復生女士邀請何文匯教授分享念《論語》的心得。他說,《論語》是談「仁」的書,仁指愛人的心,那是我們獨有而與生俱來的。

說得簡單一點,就是連內容也不吸引青年,他們又怎會深究粵劇的精華呢?做手、功架、水袖、服式、頭飾、關目、唱腔等,很吸引,喜愛的人十分喜愛,但無法感受粵劇精華的人士則敬而遠之,就是眼前的現實。

「曱甴論」者所提出的幾種最有力的證據,似乎是金朝的字書《四聲篇海》、明朝宋濂所編的《篇海類編》以及生活於明末清初的吳任臣編纂的《字彙補》。

香港備受地緣政治格局影響,踏入九運,中美貿易戰會如何發展?占星預視東方崛起,中國會有什麼變化?讓術數名家、建築師蔣匡文博士為大家一一分析。

要真正九星聚在一齊,幾乎是人類幾千年歷史中不可能也沒有發生過之事,九星要「連珠」,更只是編劇家的幻想而已。

紹興隱士潘諮生嘉慶間,布衣終身,詩文字畫之外,並講性理。

仔細追尋,發現此珍藏展中好幾位畫家的名字都只得一個字。原來這些名字都跟他們是「外鄉人」有關。這裏列舉幾位外鄉人畫家為例。

學姐王惠珍的工筆花鳥頗有功力,極有蘇州剌繡的光澤神韻,筆和色縈繞着家鄉的舊夢。

多年前已認識蕭永龍,正確是哪一年認識的,想不起了,只記得是在香港新亞圖書公司的舊書拍賣會第一次見過他,因為他舉牌快、出價狠,三幾個回合便把對手KO,給我留下深刻印象。

春霧濃,煙柳重,庭下丁香縈夢。

梁仁模的演繹似乎過於低調、過於圓滑,對於西貝遼士作品的特色──豐厚結實的質感,顯然有點距離。

最早一首是林樂培1963年改編的《古舞曲三首》,素材主要是著名的《鳳陽花鼓》,由小提琴、鋼琴演奏。三個樂章快─慢─快傳統曲式,一開始奏出大家熟悉的旋律,然後不斷變奏,過程悅耳。

自百年前「為中國而立」這命題的提出到今天,不同的人在不同時期對「港大為誰而立」提出了不同的說法,他們有是為了考量昔日大英帝國的利益,更多的是基於對國家和香港的的關懷和熱愛。