西西為我們打開一扇又一扇窗,她用文字,讓我們看到,她經營出來的世界,包括香港,原來這樣美麗動人的。

香港早期道教的傳播,可從清末光緒年間斗姥、呂祖(呂洞賓)的信仰中找到蛛絲馬跡,其信仰和科儀主要來自廣東省,主要可分為「正一」和「全真」兩個派別。

伏羲的智慧,可以理解為為中華民族往後數千年的發展,劃出了一個發展框架。不少人視《易經》為群經之首,諸子百家之始,不是沒有原因的。這對於香港又有什麼啟示?

顧嘉煇先生平時為人沉默木訥寡言,生活正派,沒有多少人了解他的情感世界。唯其如此,顧嘉煇的音樂正是王國維所說的「無我」之境。藝術家寫的是別人,不是自己,寫客觀世界,不發揮主觀情感,莎士比亞就屬於這一類。

術數名家文相濡繼續為我們分析2023年立春八字與國際大勢。他認為,懷抱反華心態的國家運勢必衰,至於金融市場則在春季表示較為理想。立春八字還有什麼其他信息?一起聽聽他的分析。

疾病的敍事過程,並把身體看待成文本,都揭示了疾病的政治。如果身體與思維皆屬身份的基本組成部分,那麼通過談論相關社會歷史背景中患者的身體和心理狀況,疾病話語便可以探究主體身心方面的政治。

前人說讀《論語》讀得一章便得一章,讀得一句便得一句,其實,讀唐詩也如是──只要口誦心唯,有所體悟,讀得一首便得一首,其妙處如入園圃,才高者固可含英咀華,童蒙者亦得與聞香氣,掇拾花草。

眼睫毛在粵語中為什麼叫「眼jɐp5[音同「泣」]毛」?「閘」這個字的讀音又有多少年的歷史?

《一年級學生》是真人真事改編的電影,拍得煽情,控訴力強。為當年肯雅的茅茅部族抗爭,提供一個非西方的閱讀角度。

藝術品帶來的感受,許多時候真是難以言喻。曾氏書法固有個人風格,但何能談得上絲毫藝術意境?

麥惠文老師自小入行,從事粤劇音樂工作超過半世紀,「經驗是靠累積的,以前拍和要靠悟性,我很幸運,可以追隨名師學習小提琴,又跟到曲壇的師傅在歌壇工作,有時甚至得到歌伶的指點。」

陳嘉賢是德國寶老闆的女兒,卻跑去追求香港的「長衫」文化。「我最怕聽到的一句話,叫集體回憶,那代表美麗的東西已經消逝;我喜歡承先啟後。」她說。

有半個世紀歷史的漢榮書局剛剛結業,標誌着旺角地標老舊書店,只剩下蘇賡哲的新亞書店,老蘇獨自堅守陣地,像一個老兵守着最後一道戰壕,守護着旺角舊書店僅餘的一脈香火。

古兆申先生離開快一年了。這些日子,我時而想起我們談過的話題,如李叔同的《憶兒時》,才得知此歌曲並非關於童年回憶,而是寄托了李叔同出家前的複雜心緒。這首歌在這位近代高僧的傳奇人生中,具有承先啟後的意義。

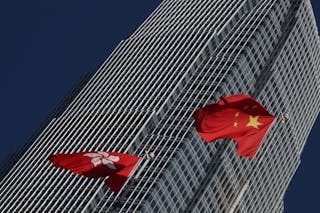

香港不是殖民地有什麼依據?又有什麼意義?當代香港課題涉及近代史,要談就要從源流說起。

舞如人生,究竟當今世代的舞蹈藝術是否與以前的舞蹈定義一樣?舞蹈該何去何從?而這數年經歷過翻天覆地的變化後,人的生活是否與以往一樣?我們該向何處遙望?

「只要你肯努力,肯去嘗試,你總會在現實中找到你的夢想,會是夢想成真的。」今年才十多歲的Victoria,已參加好幾屆繪畫比賽,她剛獲得「2022年最具潛質藝術家年奬」。

一個從小喜歡書法藝術的孩子和自小只喜歡視聽娛樂的孩子,他們的思維能力和氣質會有非常大的區別,原因是學書法的人和不學書法的人看世界的角度不太一樣。

劉紹銘教授27歲才負笈台大外文系,認識了一班台大以至海外華人社會的精英,他的求學故事稱得上是一個沒有享受到父母福蔭的香港人求學傳奇。

著名音樂家顧嘉煇在加拿大離世,享年92歲。

中大文物館正展出「山川巨構」山水畫選,在館藏之中,竟有一幅出自嶺南畫派創派大師高劍父之手、題為《喜馬拉雅山》的水墨寫生作品,筆者兩次跑喜馬拉雅山經歷,或可作一參考。

2023年立春八字五行卦是什麼?有什麼含意?一起聽聽術數名家文相濡的分析。

《易經》和太極的中心思想在於宇宙萬物都是陰陽互動的結果,而有論者更視《易經》為解讀宇宙奧秘的密碼,當中有什麼乾坤?

專家多認為良渚符文或許是商代甲骨文的先驅,是中國文字的雛型,它們有什麼特色呢?

美斯帶領阿根廷國家隊奪魁,成為世界盃王者,他個人亦贏得世界球王美譽。在電視直播看見美斯舉起「大力神」盃,令人想起1986年馬勒當拿做着同樣動作的鏡頭。

逛台灣夜市、吃台灣小吃是香港人去台灣旅遊必備動作。但台灣除了香港人熟知的夜市小吃、牛肉麵、蚵仔煎,您知道還有堪與中國八大菜系相比擬的台灣料理菜式嗎?

筆者一系列的《粵語古趣談》,內容一向以「考本字」為主。不過,近年發現有一些字,也須為之作「考本音」的工作,因為其「本音」連所有粵音字典都漏略了。

陪審員本來是代表社會作裁決,用抽樣的辦法選幾個人出來,代表社會輿論。但今天的社會輿論很大成數已經被社交媒體影響了,他們只是代表社交媒體影響下的輿論。

草間彌生被稱為日本現存的經典藝術家,也被美國藝術網站My Morden Met選為「21世紀十大前衛藝術家」。最近,她的個人作品回顧展在香港舉行,但筆者認為,她的作品只不過是皇帝的新衣。

急景殘年,大家都習慣會為過去一年遇到的重要事情記下感想。查先生以一篇〈「梁祝」的「十八相送」〉為1954年作結。60多年後,筆者也奢想要撰寫一封傳送給查良鏞先生,卻永遠沒法寄出的信。