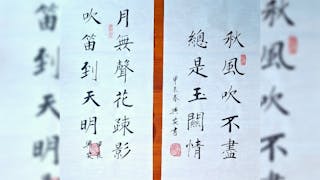

本文兩篇小文,雖然為個人收藏,而殊足反映香港五、六十年代文風氣象。當時的中學作文課要用毛筆書寫,老師亦用毛筆批改,一手毛筆字儼然書法家,於今不可多得矣。

一個有藝術修養的人,生活更充實,內心更恬暢,更容易擁有豐足快樂的人生。學校中的音樂、美術、體育科,其實是散播對藝術認識的種子,培養每個同學心中藝術的樹苗,我們都應該珍視。

香港是運用繁體字的社會,不懂流利用繁體字,便要學習。這正是天賦良好機緣,是學習繁體字的好時地。

裴度的見識高於他的朋友,他認為需要辦哪樣的事便需要哪樣的人,才是切實之道。

也許年紀和我相差不遠的人都記得,戰後曾有全副武裝的軍人在西營盤拍門上樓實彈操演。突然一卡卡軍車穿迷彩軍服的西洋軍人在薄扶林道、第二街、第三街一帶跳下車,像巷戰一樣布防。

回顧當年青蔥的日子,絕大多是快樂無憂的,只有第一次乒乓球比賽輸給對手,整天悶悶不樂,若有所失。可是入睡後,什麼煩惱也消失了,醒來又一新天,這便是年輕的好處!

豐盛的人生並非只有金錢才可以帶來,人生最珍貴的一部分是有美麗的回憶,珍惜童年,何必今日放浪?

唐代小說,其中精彩者出現較晚。〈豪俠篇〉中之表表者,除具備一般小說的文學價值外,還有三點突出之處。

《左傳》〈鄭伯克段於鄢〉筆下人物性格栩栩如生,情節豐富曲折。世人對莊公的評價褒貶不一,今日商業社會,不知時人對莊公有何評價?

唐傳奇不少弱女復仇的故事,其中有人處心積慮,手刃仇人而後棄夫別子。奇怪的是唐傳奇卻有兩個相近的故事,可能基於同一事實。

馬氏倡自我實現說,認為人類是「不斷在需求中的動物」。唐傳奇的豪俠型人物卻不被塵世需慾所困,以追求自我實現為榮,他們即使自我犧牲,亦一往無悔,這種崇高的操守,值得我們敬仰與追慕。

甲士五十人圍着崔家院宅,要擒磨勒,但見磨勒只帶着匕首,宛若長了翅膀,如老鷹一樣從高牆間飛遁,逃得無影無蹤。

唐代曲江宴是新科進士的盛大慶典,皇帝親臨,場面奢華。宴會後泛舟遊樂,極盡榮耀。唐代青樓文化盛行,名妓參與宴會也屬尋常。

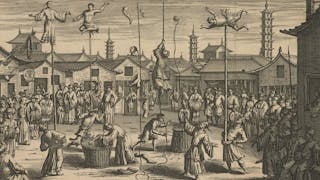

古印度多幻術,唐代繁盛地方是國際都會,不少古代各國民族出現其間。唐人傳奇《原化記》就列載了一則印度人越獄的故事。

金庸小說不是不可批評,不過要理據充分。但無論是想揚名或洩妒,或是什麼原因,肆意謾罵攻擊,便失卻一個文人的人格。

韋行規年少時好武術,練得一身本領。有一次,到京西遊玩,夜裏到客店投宿,但又想趕路,嚇得一身冷汗,後來遇到真正高手。

車中女子出自皇甫氏《原化記》,情節起伏,匪夷所思。筆下人物活脫,跳動出眾。說車中此女子「年可十七八,容色甚佳,花梳滿髻,衣則紈素」。作者將此一妙齡少女,形容得嬌俏可人。眾人對她恭謹,她亦傲然接受。

某人在網誌捏造假事詆毀本人,稱「楊興安先生只是『金庸中文秘書』的替工;替工一年,欺世三十六載,楊先生,你賺凸了。」我拿出金庸給我的文字,一切真相都清楚了。

有論者說瓊瑤的小說是「三廳小說」,故事大多發生有飯廳、客廳、咖啡廳,這說得很傳神。人說武俠小說是成人的童話,在筆者看來,瓊瑤的愛情小說,更是童話。

少年時代讀課外書,不能不提及金庸和梁羽生,當時已是武俠小說迷,和家人讀得如癡如醉。

從金庸夫子自道中,可以見到金庸寫小說,最注重是刻劃人物和人性,着重感情的描述,正合文學追求之旨。

金庸筆下一眾主人翁的悲劇、遺憾與失望,會不會令讀者消沉呢?金庸小說雖然有這樣消極的訊息,但讀者在默認金庸之餘,卻沒有因而志氣消磨,對人生並沒有因此而失望。

在我成長的階段,30年來遇到的朋友,談起金庸小說,每每滔滔而言,如數家珍。小說中的人物,便如老朋友在身邊一樣的稔熟。但近30年來和人談金庸小說,能接得上口的卻沒有幾人。

一般人對有名望的宗教人士,只知盲目敬仰,而不懂得分辨他們在道、法、術上修為的層次,在誤己之時,亦造成一股社會歪風,使邪說邪術盛行於世。

幾年前和愛好書法的好友參觀書展,朋友說:要看作品有沒有功力,最好看作者署名。原來說的真不錯,許多作品無論是真、草、篆、隸,或行書,書法寫得很好,但署名卻很失禮。

要購買指定圾袋的構思,早在特首李家超領導政府之前的政府主張。如今要執行陋政,難為了誰?不是難為特首李家超,是難為全香港的市民。

無知是快樂的,快樂是因為無知;童年瑣事,卻原來最值得懷念!

蕭峰是金庸筆下最偉大的英雄人物。對於人性本善、人格潛在的偉大,不無啟示。

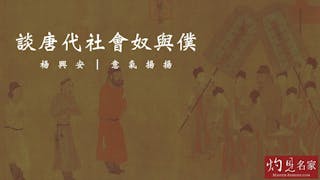

唐代社會有大量奴僕存在,而在唐代,奴與僕的身分不同,是有分別的。奴婢的來源大抵有三類,一是沒入(抄家),二是掠俘,三是鬻賣。

李世民玄武門殺兄殺弟而奪得帝位,史書上認為是李世民一生最大污點。但筆者認為過不在李世民,而在李淵私心偏坦。唐高祖李淵最忌憚的人原來是自已的兒子。