唐朝繁榮昌盛,初唐已民豐物阜,武則天當國時,文教發達,國家增添不少殷實戶口,一片昇平景象。但在浮華背後,卻有不少人間慘劇。原來武則天重用酷吏周興、來俊臣,造成不少冤獄慘案,名臣狄仁傑亦被誣衊造反。武則天怪而提問,何以要造反?狄說我被誣造反,但若當時不承認,早已魂歸地府,再不能見到你說出真相。可見冤獄之氾濫。

唐代冤案,不是一人問罪,而是累及家人、家僕,府中女子則收編為官妓官奴。此中蒙冤者既多,復仇者遂眾。唐傳奇不少弱女復仇的故事,其中有人處處心積慮,手刃仇人而後棄夫別子。奇怪的是唐傳奇卻有兩個相近的故事,可能基於同一事實。在筆法而言,兩者孰優孰劣,讀者可以自己評定一下。

途中遇艷婦 旋即委身成妾

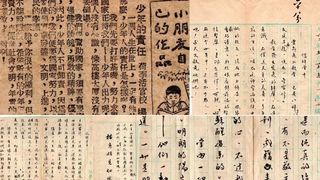

唐朝時餘干縣尉王立,來到京城聽候調任,誰知文書有誤,求官不得,流落異地,後來連馬匹僕人也賣了,只得在佛寺求食,十分潦倒。一天晚歸,在路途上遇上一個美貌的婦人,兩人便結伴而行,在途中倒也談得十分投契,因天色已晚,王立便邀她回家過夜,這個艷婦人也欣然應允。

第二天,婦人問王立為什麼會弄到這樣困乏,說自己有些積蓄。王立便說自己現今的環境這樣差,對什麼事也不敢太奢望,反問婦人的身世。那婦人便說:「我原來是一個商人的妻子,商人已死去十年了,餘下了一些旅店和商舖,每日都能賺些金錢,可以賴以過活。現今你等候調派做官,不知要等到什麼時候,不如搬來同居吧!」

富妻賢淑 誕下一子

他們二人既然都有結合的意思,便順理成章的住在一起。那婦人辦事甚有分寸,首先將家中東西,全部都交給王立看管,如果要離家辦事,必先辦妥王立一日的膳食。回到家裏,又攜米肉錢帛給王立,每次都是這樣。王立見她太辛勞,便要買些僕人幫助她,但每次都被她用不同理由拒絕。王立也再不勉強她。這樣,二人生活得十分和諧快樂,過了一年,婦人且為王立產下一子,並且親自哺餵兒子,王立很慶幸自己有一個這樣賢良淑德的妻室。

這樣過了兩年,忽然有一天晚上,那婦人深夜才回來。回到家裏,神色有些特別,最後按捺不住,終於向王立說:「我本與他人有血海深仇,無時無刻不為這冤仇折磨着,等候了許多年,今晚才能報仇雪恨。自此之後,我不能再住在這裏了。」

王立聽了,摸不着頭腦。他的妻子繼續說:「現在我便要離京。這所大宅是我用五百緡買來的,屋契便在屏風中。屋中所有東西,我全部送給你。兒子我也不要了,還是跟着你好。」說完,揩乾眼中淚水,便要離去。王立見她說得決絕,一時晴天霹靂,看着妻子帶回來的皮囊,裏面裝着的竟是一顆人頭,嚇得話也說不出來。那婦人見了,這時卻吃吃笑說:「你不要多疑擔憂,這事決不會連累你的。」說完,嗖的一聲拿着皮囊縱身上牆頭,便如飛鳥一般的輕盈快捷。

王立和她做了兩年夫婦,現在才看到她的身手。王立追出院門,已失去妻子的蹤影,感到十分懊喪,只得站在院庭之前,思前想後,惘然若失。突然,他的妻子忽然在身前出現,對王立說:「我還是捨不得兒子,讓我再為他哺乳一次,以盡最後母子之情吧!」於是把兒子抱入懷中,撫愛一番,只一會,便和王立揮手道別,飄然遠去。

棄夫別子 絕塵而去

王立在迷迷惘惘中,走到兒子睡床前,卻赫然發覺兒子已身首異處,妻子在臨走前竟然把兒子殺了。這時王立嚇得一身冷汗,整夜也睡不着。第二天王立即時離開大宅,到鄰地居住,不時打聽舊居消息,倒也平靜無事。這年,王立終於被派往外地做官,便將舊宅賣了,回想起來,便像發了一場春夢。

註:故事原載《劇談錄》〈賈人妻〉。

帶着女奴的絕色少婦

崔慎思是另一個傳奇。他在貞元時應考進士,在京城找不到適合的房子,只有租住小地方。居住在附近院舍,原來是個30多歲的少婦,沒有丈夫。崔慎思見她倒算是絕色婦人,帶着兩個女奴生活,便想和她同居,娶她為妻。那少婦說:「我不是讀書人,恐怕配不起你。」崔慎思於是提出不如納她為妾,這個少婦反而同意,但仍沒有說出她的家世姓氏。

兩人共同生活兩年多,崔慎思取用她的錢財過活,少婦沒有一點厭惡,後來還生了一個孩子。幾個月後,一天晚上崔慎思已就寢。門窗關好,帷帳已落下,卻發覺失去妻子的蹤影。崔慎思有點失措,懷疑她有奸情,愈想愈怒。他忍不住起床,在堂前徬徨而行。這時,月色忽明忽矇,陡然間,見到妻子身纏白練,從屋頂落下來。只見她右手拿着利刃,左手拿着一顆人頭。她告訴崔慎思,說父親昔日被郡守冤殺,要入城報仇,已等候幾年,如今辦到了,便不再久留,從此大家訣別。

說罷婦人於是重新整理裝束,用一個灰布袋把首級盛好,再對崔慎思說:「我有幸當你兩年妾侍,生了一個孩子。房子及兩婢僕是我自己帶來的,現在一起送給你,記著要好好撫養孩子啊!」說完便跳過院牆而去。

崔慎思神魂未定,還在驚歎。豈料那婦人卻折回,說:「剛才離去,還忘記為孩子哺乳。」於是走入房中找孩子,好一會才出來,說:「餵飽兒子了,這次真的永別。」崔慎思隔了許久再不聽到嬰孩的啼哭聲,便入房看望孩子,原來早已被人殺死了。

婦人殺死孩子,是斷絕了崔慎思對她的思念,情意狠絕。即使古來的俠客,也未能這樣決絕啊!女劍客殺子棄夫而別,在歷代文士筆下,大家看法不同,竟有毀復有譽。

註:故事原載《原化記》〈崔慎思〉。