承接上文:〈極端主義和暴力刺殺──安倍晉三遇刺事件所帶來的反思〉

上文談及因革命風潮和無政府主義的影響,促使激進青年革命黨採取極端手段,不惜犧牲性命,視死如歸,將暗殺視為革命手段和堅定信仰。在如此狀態下,我們且看看這些青年革命黨人在思想上所呈現出來的特徵及思路。

唯我獨尊

首先,就是將人群分類。

由於青年革命黨人視革命為中國之唯一出路,將之奉為無上法寶,更將手段用到極致,犧牲自我,來將革命進行到底。在如此思路和狀態下,這些青年人將自己定位成革命的領導者,說出「20世紀之中國,學生之中國也。其興也唯學生興之,其亡也唯學生亡之」的豪言壯語。

既然中國之興亡和前途繫於青年人之手,他們就將自己抬到道德高地,唯我獨尊,繼而審視國民,予以分類。

他們將官紳階層劃入「上等社會」,譏其「大率皆頑鈍腐敗之魁傑也。彼輩除考據詞章以外無學問,除奔競鑽營以外無閱歷,除美缺優差以外無識見」;把工農大眾稱為「下等社會」,認為「下等社會為一國之主人」,但其「識字者蓋寡⋯⋯且蠻野橫悍,動輒蟻聚蜂屯,戕害外人,昧公法,召釁端,其愚更可憫矣」。

簡單的說,上層人士均為腐朽鑽營,毫無識見之輩,下層人民也是橫蠻無知,愚笨可憐。全國上下,就只有自己最為高尚熱血和高瞻遠矚,因此,整個社會都有待青年指引航向。

排外思維

除此之外,就是明顯的排外思維。

由於他們深信暗殺手段是用最少代價,就可以換來政治局勢的巨變,故此對這種手段極為推崇。吳稚暉就有如此説法:「五步流血之事,固世界至吉祥之盛事,而五步流血之人,亦世界至偉大之人物也」,再加上一句,「真慈愛之至矣!」

如此思路之下,真是「人生除死無大事」,捨身赴死就得到大力提倡和熱情謳歌,而畏死之心則會受到譴責。陳天華在其《敬告湖南人》中列舉諸般歷史事件,認為畏死是造成中國滅亡的一大原因。在這些赴死革命派看來,「天下之事,決非畏死者之所能任也。天演日烈,物竟不止,謂天擇之事擇能死者可耳。」革命需要流血,流血因而獲得了無上的神聖感。

如此風氣下,這些佔有道德高地,敢於赴死的革命青年相當排外,譴責共同路線的改良派。例如吳樾就以「畏死」指責立憲派:「夫至今日而言建設,言平和,殆亦畏死之美名詞耳」。

一些激進革命青年甚至揚言要暗殺康有為和梁啟超等人,例如劉道一在《驅滿酋必先殺漢奸論》一文中,罵康、梁歸類為漢奸,比作「少正卯」,認為「欲息邪說,正人心,不誅此兩妖魁,不可得也」。他們認為除了自己之外,其他政治派別都是逆歷史而行的反動派。

毫無妥協和討論餘地

在此不難發現,宏大理想加上激進主義,結果就是毫無妥協和討論餘地,更勿論選擇空間。將自身價值及想法絕對化,將與自身思路不同的想法和人物,均淪為次等,甚至劣等,如此清晰,卻又如此淺薄和粗暴。這些成了清末激進青年黨人的一大特徵。

清政府大臣端方在一份奏摺中對這些激進青年革命黨有這樣的評述:「一二不逞之徒⋯⋯恣其鼓簧,思以瀆皇室之尊嚴,償叛逆之異志。加以多數少年,識短氣盛,既刺激於時局,憂憤失度,複偶涉西史,見百年來歐洲二三國之革命事業,誤認今世文明,謂皆由革命而來,不審利害,唯尚感情。故一聞逆黨煽動之言,忽中其毒而不覺,一唱百和,如飲狂泉。」

端方的言論固然反對革命,但也從另一個側面說明青年革命黨的不成熟及狂熱情緒。端方被譽為開明人士,「奮發有為,於內政外交尤有心得」,更是中國新式教育的創始人之一,政治立場雖然不同,但他的觀察相當精辟,很值得參考,「如飲狂泉」,更是有其歷史典故。

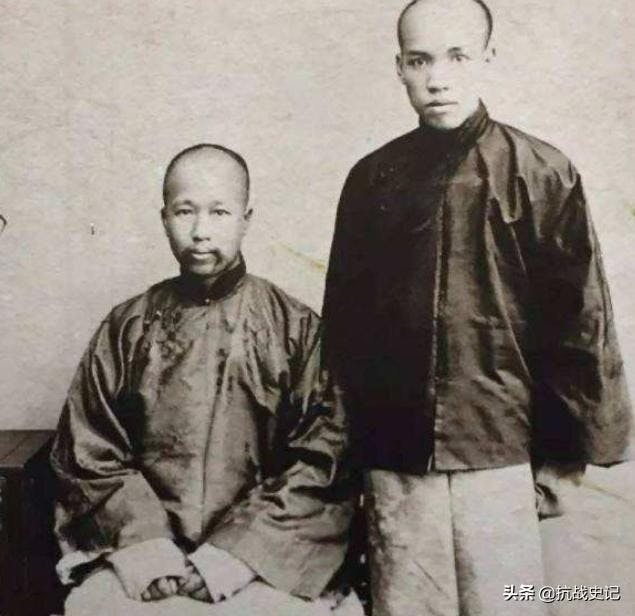

當然,這些胸懷壯志、心態激進的青年革命黨人,猶如天上稍瞬即逝的流星,最終沒有在歷史上留下痕跡。他們之中,不少人都義無反顧的踏上暗殺不歸路,壯烈犧牲,例如史堅如(22歲犧牲)、吳樾(26歲犧牲)、彭家珍(24歲犧牲)等等,也漸漸被歷史所遺忘。

唯有一位激進青年革命黨人,在暗殺不遂後,既不怕死,也未被處死,加上文采斐然,時來運到,暴得大名,成為萬眾偶像,繼而平步青雲,踏上政壇頂峰,扮演重要角色,當然,也隨之演出了一齣荒謬絕倫,複雜無比的叛國歷史劇。

這就是「慷慨歌燕市,從容作楚囚。引刀成一快,不負少年頭」的汪精衛了。

烈士心理和犧牲情結

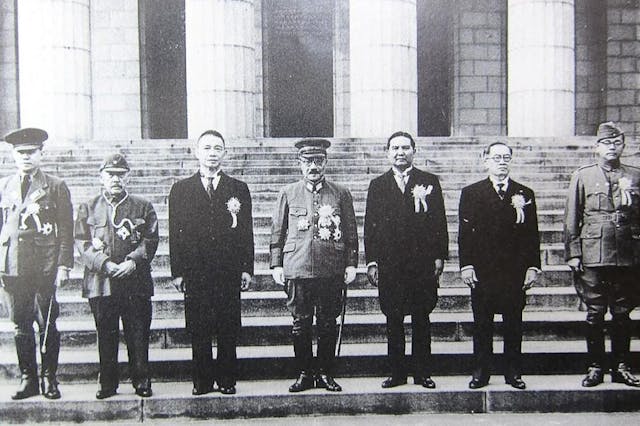

汪精衛的青年生涯和從政經歷,很值得探討。他既是近代史上的賣國漢奸,也是歷史洪流中的悲劇人物,相當複雜。近代史學者李志毓致力研究汪精衛,揭示出在汪精衛一生的「多變」與「矛盾」行為中,具有「一貫」的性格,那就是「烈士心理」和「犧牲情結」。這兩個來自青年時期的個性,相當值得探討。

研究者發現靠着烈士光環和道德資本進入政壇,繼而扶搖直上的汪精衛,終其一生,都難脫青年時期的「犧牲光環」和「烈士情結」,而在真正的複雜政治面前,這些性格上的弱點就暴露無疑。

最為明顯的是,汪精衛在行動中常帶着一種近於妄想的偏執與自信,相信自己能夠挽救時勢。只要認定某種政治主張,便不計後果付諸行動,「然而一旦身陷困境,就自暴自棄,缺乏強韌的意志和圓融折衝的智慧,只懂得表示出一死了之的決心。」

雖然自己美好願望一一破滅,但汪精衛並沒有多少反思態度,反而一直以「精衛」自喻,認為人如其名,自己是以精衛填海之犧牲精神,力挽狂瀾,拯救中國。葉嘉瑩教授從汪的詩詞中,發現由始到終,他都以精衛自許,將自己浪漫化和崇高化,極少反思自己的政治能力,更沒有懷疑自己的複雜及矛盾的個性。

對於汪精衛,李志毓有如此觀察:「汪精衛以『烈士』登上歷史舞台,卻以『漢奸』結束政治生命,在貌似『多變』、『矛盾』的政治選擇背後,潛藏着他『一貫』的性格。可以說,終其一生,汪都沉浸在這種自我犧牲的幻覺所帶來的莊嚴與崇高感當中。年輕時血氣方剛,不顧一切;得權的時候,不懂得審度時勢;失意的時候,只懂得沉溺於過去的輝煌。」

1944年,汪精衛死於日本名古屋。胡適得知汪之死訊,相當感慨,作了以下評語:「(汪)精衛以『烈士』出大名,終身不免受此『烈士心理』之累。『烈士心理』者,就是自認為只要有犧牲精神,一切事情都可做,都不會錯。「我生命尚且不惜,你們還不相信我嗎?」他好像常常這樣想。」

當我們回顧那些激進青年革命黨人之唯我獨尊和排外思維,再審視汪精衛的烈士心理和犧牲情結,繼而再看看胡適對於汪氏的評價──「只要有犧牲精神,一切事情都可做,都不會錯」,「我生命尚且不惜,你們還不相信我嗎?」以上一切,是否似曾相識,如此熟悉?

人性亙古難移,這些青年革命黨人的某些特性和思路,也相當雷同地出現在3年前本地社會運動中的激進青年人身上,如此的真實,猶如不斷循環的基因和宿命。

極端主義 4-2

延伸閱讀:〈暴力、極端主義與本地激進青年人〉