編按:本文內容撮取自《香港歷史與社會》前言篇章。

2025年7月1日,香港剛好慶祝回歸祖國28周年。除了是一個國際大都市、國際金融中心以及其他之外,香港因其特殊的歷史地位,對近代中國影響深刻。然而,香港史研究迄今缺乏相應的專門研究機構,希望2019年成立的香港地方志中心,編修《香港志》能為香港史研究的發展帶來新的契機。

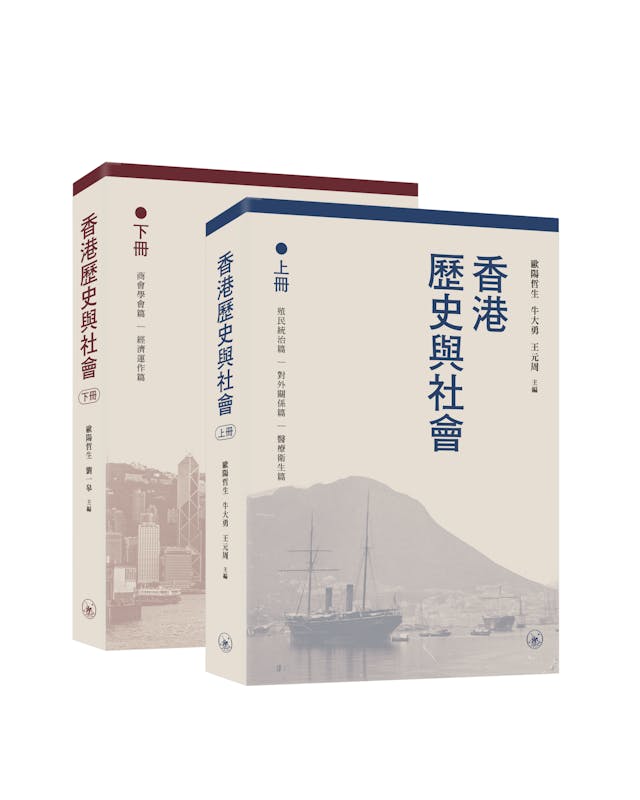

自1995年起,北京大學歷史系與香港樹仁大學合作開設中國近現代史研究生班,開創了由北大教師赴港授課、學生返京答辯的獨特教學模式。30年的辦學歷程,師生秉持「近水樓台先得月」的原則,立足香港本土,鼓勵學生以香港歷史與社會為研究方向,累計完成36篇相關主題的畢業論文。2023年,為總結此一合作計劃的學術成果,師生精選23篇論文修訂成書,匯集為《香港歷史與社會》。全書以紮實的史料、多元的視角和獨特的實踐性,成為香港史研究領域的重要專著。

一、篇章結構與內容特色

《香港歷史與社會》分為五篇,涵蓋殖民統治、對外關係、醫療衛生、商會學會及經濟運作五大領域,系統整理了香港從開埠至今的歷史脈絡與社會變遷。

1. 殖民統治篇

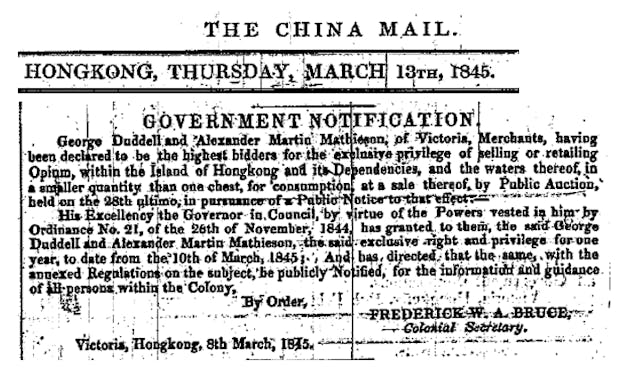

聚焦英國殖民時期的社會治理,探討了香港警察制度(1841-1884年)、早期華人社會的治安管治、「楊慕琦計劃」的始末、香港節的興衰(1969-1973年)以及港英政府的福利政策與慈善機構。這些研究揭示了殖民統治下的政治運作與社會控制機制。

2. 對外關係篇

突顯香港作為國際樞紐的複雜角色。其中,《1928年日本聯合艦隊訪港之行》《抗戰中的香港國際交通線(1931-1941年)》等章節展現了戰前香港與日本的密切關係;《「兩航」滯港資產的爭奪之戰(1949-1954年)》剖析了國共對峙下的國際角力;而《香港處理越南難民問題(1975-2000年)》則反映了冷戰後期香港在區域政治中的特殊地位。

3. 醫療衛生篇

從殖民醫學體制下的中醫地位、戰後傳染病防治(1945-1964年)到2003年SARS疫情的應對,系統總結了香港公共衛生體系的發展與經驗,為全球衛生史研究提供了寶貴案例。

4. 商會學會篇

透過香港中華總商會、香港上海總會、工程師學會等組織的個案,展現了香港民間社會的活力及其與內地的互動。這些研究填補了香港行業史研究的空白。

5. 經濟運作篇

涉及金融(遠東交易所)、房地產(1945-1997年)、工業(大埔工業鄒)、紡織業、交通(九廣鐵路)及猶太資本(嘉道理家族),呈現了香港經濟的多元性與國際化特徵。

二、學術價值與創新點

1. 題材開拓

本書聚焦香港本土歷史與社會,上冊偏重香港歷史與社會治理,下冊聚焦於香港行業與經濟發展。許多題材如「楊慕琦計劃」、香港節、越南難民問題等,在既往通史性研究中鮮少深入,填補了學術空白。

2. 史料突破

大量運用未刊檔案、英文手稿及地方文獻,如香港政府檔案館、英國殖民地部檔案等,增強了研究的原創性,尤其挖掘英文史料。

3. 實踐視角

作者多為香港各行業的資深從業者,如擔任過香港工程師學會會長的陸宏廣,在香港證券界工作長達50餘年的資深從業者陳洪齡,在香港政府社會福利署長期任職的陳尹珩,在香港政府長期從事志願人員防疫工作訓練的陳文毅,終身奮戰在香港棉紡織業企業的黃志超,在香港新聞界活躍一時的已故著名報人鄭明仁,在內地長期投資創業的企業家陳志文,作為香港會計師工會資深會計師的莫永佳,在香港涉外、海關部門長期工作的蘇載玓、林潔、江海傑,在香港學校長期擔任教職的王寶明、陳嘉明、嚴智德,在香港房地產業長期工作的李健強,現任香港商業心理學會主席王忠明等。

他們的寫作方式與專業學者所寫的香港是不同之處是「我手寫我史」,將其平生的職業工作經驗和親身經歷,傾注到論文寫作中,使研究兼具學術性與「自傳性」,是歷史與人生記號的結合,大大增添了香港史料的經驗成分。

三、創新合作模式與學術傳承

這項計劃開創了內地與香港大專院校聯合培養研究生的成功典範:

教學創新:北大教師赴港授課,學生結合在地資源進行研究,實現了學術理論與本土實踐的融合。

人才優勢:在職研究生群體以其職業背景為研究提供獨特視角,如醫療防疫、商會運作等章節的撰寫,均得益於作者的行業積累。

學術共同體:三十年的累積使該研究生班成為類似日本京都大學「香港史共同研究班」的學術平台,推動了香港史研究的系統化。

四、總結與展望

《香港歷史與社會》既是兩校合作三十年的里程碑,也是香港史研究領域的重要突破。其價值不僅在於史料的發掘與議題的拓展,更在於開創了「學者-實務工作者」協作的研究模式,為撰寫區域史提供了新思路。

香港作為國際都市,其歷史研究仍需進一步打破殖民史觀、融入全球視野。本書的出版或可推動更多學者關注香港的微觀社會、跨國網絡與文化認同議題。正如編者所言,「香港歷史是一座學術寶庫」,而這部專著正是開啟寶庫的一把鑰匙。

原刊於《香港歷史與社會》,本社獲三聯書店授權轉載。

書籍簡介:

書名:《香港歷史與社會》

主編:歐陽哲生、牛大勇、王元周、劉一皋

出版社:三聯書店(香港)有限公司

出版日期:2025年6月

主編簡介:

歐陽哲生

北京大學歷史學系教授、博士生導師。教育部「長江學者」特聘教授,獲國務院頒發政府特殊津貼。主要從事中國近現代史、中西文化交流史研究。著作有:《二十世紀中國文化》、《嚴復評傳》、《科學與政治──丁文江研究》、《探尋胡適的精神世界》、《五四運動的歷史詮釋》、《傅斯年一生志業研究》、《古代北京與西方文明》、《胡適的北京情緣:一個新文化人的日常生活史》、《政治與文化的雙重變奏──五四運動的本事、紀念與詮釋》等。編有:《胡適文集》(十二冊)、《傅斯年文集》(七卷)、《丁文江文集》(七卷)、《復興文庫•新文化運動卷》(七冊)等。牛大勇

北京大學歷史學教授、博士。研究中國現代史和現代中國與美、英、日等大國關係史。發表論文數十篇,出版著作十餘部。曾任北京大學研究生院常務副院長、歷史學系主任、高等人文研究院常務副院長、教育部高等學校歷史學科教學指導委員會副主任、國際大學組織「U21」經理、北京市歷史學會副會長等職。兼任過意大利、日本、中國香港等地若干大學的客座教授和美國、日本、英國、德國、瑞典等國大學或研究機構的訪問學者。曾獲國家級教學成果一等獎、二等獎,全國優秀社科類暢銷書獎等。王元周

北京大學歷史學系教授,主要研究中國現代史、中華人民共和國史、韓國史及中韓關係史,著有《盧緒章與廣大華行──政治使命與企業經營(1927-1950)》、《現當代中國的城市與鄉村:對城鄉關係的新探索》(合著)、《小中華意識的嬗變──近代中韓關係的思想史研究》、《皇帝的客人:使行往來中的情感與利益》等。劉一皋

北京大學歷史學系教授。長期從事中國近代史和中華人民共和國史的教學科研工作,側重於近代以來中國農村發展、城鄉關係變遷,以及變革社會中社會動員模式、基層政權結構和公眾行為方式的變動的研究。有《村莊內外》(合著)、《抗戰勝利後北平地區學生運動行為研究(1945-1949)》、《新中國成立前夕臨清事件之歷史真實與認識導向》等論著發表。