毛鈞年和傅華彪同齡,他們兩人都很有學識,見解相當接近,待人接物的誠懇友善態度也很相似。但兩人的形象與說話風格卻很不一樣。

灼見書香,目的是希望為大家推介些有益身心,共同開拓廣闊知識視野的好書,並提升閱讀樂趣。今日要介紹的一本書,《海德堡語絲》經典重現版,作者是金耀基教授。

香港要找尋新出路是社會共識,相比起其他領域,像高新科技,教育更具天時、地利和人和的優勢。

新任中大校長盧煜明在就職典禮致辭時強調,大學作為知識樞紐和人才搖籃,較以往更加需要對準目標,展現頑強韌力,靈活應對風浪。

中國人口是美國四倍,人人愛上學,STEM學生遠超美國,博士後有400000名。美國學生有眼光都到中國上合資大學。中國大學排名未如美國,但它質量不差,科技大學更高。浙江大學、西湖大學已知名。

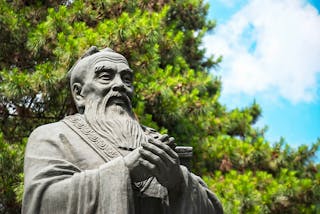

馮以浤老師精於棋藝,懂得博弈之道,在處理學生問題上,自然可以做到不偏不倚,恰到好處。馮老師:「知止致知,出自《大學》:『知止而後有定,定而後能靜,靜而後能安,安而後能慮,慮而後能得。』得即是達到目的,亦即是知道如何處理事情。」

香港實施20多年的高官問責制,出現嚴重錯亂以至成效不彰,不是應該全面檢討嗎?在減赤的關鍵時刻,也是對問責作徹底問責的時候了。

瑞典皇家科學院近日公布2024年度諾貝爾物理學獎與化學獎得主。值得注意的是,2024年的諾貝爾物理學獎與化學獎,不約而同地頒發給了人工智能相關的研究者。一齊聽聽立法會議員黃錦輝教授的分析。

美國《商業周刊》認為,Steven Jobs已經三度改變世界:個人電腦、電腦動畫、iPod和iTunes影響音樂產業。可他卻是沒文憑的。

面對美國的制裁和打壓,儘管華為已經實現了許多技術和產品的國產替代方案,任正非坦言,華為會愈來愈困難,但華為也會愈來愈興盛。

近年社會運動中不乏年輕人的身影,資深銀行家、專欄作家張建雄有感而發,分享他利用中國傳統經典多年養育兒子和孫兒的經驗。一起聽聽他的想法。

郭位教授擔任城大校長期間訪談了全球30位著名高等學府和6位中學的校長。在這一集,郭位教授將從大學的社會職能、全球化、教研合一和政教分離這4個範疇,總結並分享他對高等教育的理念。

基礎研究成本高、風險大,令工商業界對科技創新發展卻步,要紓緩這個問題,企業可以「假手於人」。大學是基礎研究的基地、創新科技的搖籃,企業可以投資或購買大學的科研成果,再把它們加工轉化為產品。

大學之道是人間倫理的座標,建構優秀文化的磐石。它要面對的是意識形態、族群偏見、民粹躁動和威權扞格。在動靜、進退之間,不固執一端,須有本末、終始、先後的考量,這對我們當前的處境實在是發聾振聵的啟發。

大一統自秦始皇統一天下,已2000多年了,已在中國人的骨髓中了,所以台灣回歸是大勢,美國人競爭力不成了。

2022年DSE放榜,應屆考生生於憂患且與別不同,迎上多層衝擊。無論怎樣的結果,都已用心繪上了花開不落的美麗圖畫,永遠動人。

近期俄烏戰爭不斷地升級,毫無半點在短期可平息的跡象。以美國為首的西方勢力的支援之下,烏克蘭愈戰愈勇,反映每個國家都需要擁有自己的科技,才能避免受制於人。

政府不時外聘顧問公司進行長遠發展規劃硏究,但絕大部分涉及基礎建設和土地規劃,較少關係到社會及經濟政策。香港高等學府擁有一流的學者,他們的角色去了哪兒?為什麼又不採用民間智庫的建議?

香港中文大學中西醫結合醫學研究所客座副教授、註冊中醫師林冠傑接受本社專訪時指出,現在是全民抗疫的時期,特區政府應該對中西醫參與抗疫進行政策統籌。他認為,現階段最重要是「治未病」。

額外補習帶來額外課業、老師知悉學生有外力支援而布置更多家課、學生補習走動需時,因而令學生負荷加重,不利心身發展。當年本港無計可施,一國的另一制就可以針對弊端對症下藥,高效聚焦地把情況控制。

雖然《施政報告》肯定教育在推動香港創科的重要角色,政府在未來教育的資源投放方面仍有改善空間。筆者敦促政府及早優化課程、改善教學條件並改革政策框架,幫助香港年輕人裝備未來技能、打造香港矽谷未來。

任教的美國大學開學這一個月內舉行了不少大型活動,包括參與人數以千計的室外音樂會、觀眾以萬計的美式足球賽事,人山人海,似乎都沒有演變成超級傳播事件。大學員工師生大難不死,疫苗和口罩哪個居功較多?

公開的秘密,用意本善,然而溝通方式本來不一,應該在什麼時候利用社群服務網絡的secrets功能,也是一種考驗。

公開的秘密,用意本善,然而溝通方式本來不一,應該在什麼時候利用社群服務網絡的secrets功能,也是一種考驗。

香港城市大學校長的郭位教授在2021年7月17日應灼見名家邀請出任講者,特別藉由他最新出版的著作”Soulware”(《心件》)為引,以「高等教育怎麼辦」為題,進行了一場精彩的專題演講。

跟大隊還是行另類?除了學術,這也是傳媒不時面對的問題。當人人都走避到安全穩妥的主流領域,誰會試走一條不一樣的路?

若網上學習在大學裏變得更普遍,中學乃至小學也會相應地調整長遠的教學模式(而非為了在疫下教學而短期應用科技),最終掀起一場教育界的數碼化革命。

這次港大學生會評議會令港人蒙羞的事件再次提醒我們,香港教育確實存在結構性的問題,教育改革刻不容緩。早改革,港人早受益,晚改革,禍將不遠。

內地化並不是使香港的大學帶領香港與內地以創新的融合、競爭發展,而是進佔內地市場,爭奪內地資源。不重教育學生,不支援地方發展,香港的大學內地化有何效益呢?

孔子、曾子、子思和孟子是重要的傳承,一代接一代,如跑四乘四百米、要各人都努力,才可以薪火相傳。