承接上文:〈新冠疫情對中小企業打擊的回顧〉

我們是香港城市大學研究團隊,獲大學教育資助委員會協作研究金(項目編號:CityUC1115-20GF)撥款,研究新冠疫情對香港中小型企業的影響以及應對策略,包括重整企業救助及破產框架。本團隊於去年底完成首份報告,現將報告分輯成多篇短文,希望能將成果與更多讀者分享,在香港經濟全面重啟之際拋磚引玉,讓不同持分者回顧疫情及思考,為將來可能出現之危機提供行動基礎。

我們在上一篇文章中提及,疫情下香港有四分之一中小企面臨不同程度的經營困難,當中又有近一成已「臨時結業」或「永久結業」。香港政府自2020年起成立防疫抗疫基金,共撥款逾千億港元推行6輪支援措施,紓緩企業財政壓力及維持既有的就業職位。為進一步了解政府支援措施對幫助困難企業的成效,我們在2022年4月至9月再訪問了24間在疫情期間收縮業務、甚至倒閉了的企業東主或管理人員,嘗試釐清他們最終難以支撐的原委。

一、政府現金支援「杯水車薪」?

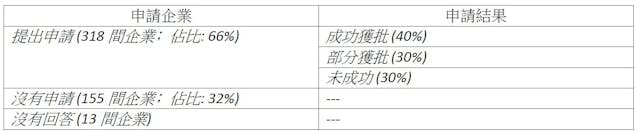

疫情開始後,政府針對中小企的支援主要是現金津貼以及便利融資安排。從我們的調查發現,多數中小企(66%)都有申請現金津貼類的補助,當中包括食肆等表列處所經營者的一筆過津貼以及「保就業計劃」,而申請者中獲得不同程度援助的比率也高達七成(見表一)。

有已結業的美容院以及足浴店的東主向我們抱怨,政府防疫政策反覆,限制了店舖營業時間導致長達逾200天沒有營業收入,損失生意額數以百萬元計,政府補貼的數萬元猶如杯水車薪,根本難以維持,唯有最終選擇結業。有食肆東主也不諱言,政府耗用千億現金救助企業對庫房也構成極大壓力,本身就難以持續。

二、擔保貸款未能「雪中送碳」?

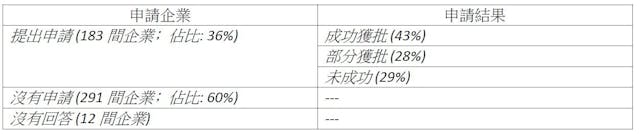

相較於中小企踴躍申請政府的現金補助,使用政府便利融資安排的企業卻不到四成(見表二),當中包括由按證保險公司提供的中小企融資擔保計劃。在我們的跟進訪談中,有已經結業的酒樓股東指出在香港借貸經營業務,最普遍的方式是以物業作為抵押品,當中尤以個人住宅物業較多。一旦企業經營困難,現金流出現問題,物業就會被接管。

有受訪的財困東主直言,雖然在按證保險公司擔保下銀行會較易批核貸款,但不少情況下銀行仍會要求企業董事作個人擔保。在經營前景不明朗下,一旦公司倒閉,個人要承擔的債務只會更多,這些顧慮令不少中小企對申請便利融資安排郤步。

另一方面,我們發現部分願意申請政府便利融資安排的中小企,均屬在疫情下經營狀況較為良好的。有某東主向我們介紹,他們的業務因為政府派發消費券及醫療券而受益,企業便利用中小企百分百擔保借貸增設分店,擴充業務。

三、主動結業背後的意義

根據破產管理署的數字,疫情爆發3年期間,香港的強制清盤呈請數字以及法庭發出的接管/破產命令並未大幅飈升(見表三)。一方面正如前述,香港政府實施的經濟支援措施發揮了作用,穩住了經濟下行速度及保住就業市場。但另一原因,可能是與大多數中小企選擇自行「止蝕」有關。我們接觸到的中小企業經營者,大多數對於在困難時期的財務重組不感興趣,除了擔心「死撐」會積累更多債務,也認為尋求專業服務成本昂貴,甚或求助無門。

隨着疫情爆發,美國、澳洲和新加坡等司法管轄區都推出了為中小企業重組量身定制的破產改革,例如暫緩執行債權人的接管行動及簡化申請償還債務安排手續。世界銀行和聯合國國際貿易法委員會亦已將救助中小企業置於其政策議程的突出位置。貫穿這些議程的一個共同主題,就是引入簡化的重組程序,希望能助中小企獲得額外資源度過重大且突如其來的逆境。香港或許也應藉新冠疫情,在現金津貼及便利融資安排以外,研究如何建立一套更適切中小企的債務重組救助機制。

原刊於《信報》,此文乃加長版,本社獲作者授權轉載。

「疫下中小企」系列文章 2

延伸閱讀:

〈新冠疫情對中小企業打擊的回顧〉(系列文章 1)

〈港府救助中小企還缺了什麼?〉(系列文章 3)