閔福德(John Minford),英國漢學家、學者、文學翻譯家,曾把中國經典名著如《紅樓夢》(後四十回)、《聊齋誌異》、《易經》、《孫子兵法》等譯成英文;另外,他亦把金庸武俠小說《鹿鼎記》譯成英文。閔福德1946年生於英國伯明翰,父親是一名外交官。在進入溫徹斯特公學學習古希臘語、拉丁語及古典文學之前,曾在世界各地居住。他曾於中國內地、香港、澳洲及新西蘭任教,擔任奧克蘭大學中文系系主任及香港理工大學翻譯系系主任、澳洲國立大學亞洲研究院中國及韓國中心主席。其岳父霍克思(David Hawkes)同為著名漢學家、翻譯家;二人所合譯的《紅樓夢》,前八十回由霍克思負責,後四十回出自閔福德手筆。本期專訪了閔福德教授,聽取他的翻譯歷程與心得。在訪問的「後記」中,閔教授憑弔翻譯大師傅雷先生的最後一個上海故居,慨歎《傅雷家書》所記錄的中國傳統修養的流逝。

李雅言(以下簡稱「李」):你2016年3月在香港的四個講座,介紹了四位英國翻譯家一生的種種事跡,並重複向學生強調「人的元素」的重要:要了解一位翻譯家的譯作,必須多了解該翻譯家一生的心路歷程。翻譯家是活生生的人物,作品受種種人生經歷所影響。那你認為一位翻譯家,有多少受他的文本翻譯選擇定性?譬如你就是那位「《孫子兵法》翻譯家」或者是「那位《紅樓夢》末四十章翻譯家」嗎?翻譯選材如何反映一位翻譯家的性格特徵等方面呢?

閔福德(以下簡稱「閔」):這條問題太複雜。先說說挑選翻譯題材這個問題,翻譯家挑選書目翻譯時往往受到很多因素所影響,例如實際生活條件。你看,《孫子兵法》並不是一本我喜歡的書,我寧願導人對別人仁慈一點而不是教別人打仗!然而我多年前在香港作出了一個很重要的決定,就是提早退休。我和太太之後到了法國南部務農,當葡萄園主人,並同時翻譯我喜歡的東西。但釀紅酒可卻是蝕大本的生意呢,為了糊口我便接受了翻譯《孫子兵法》一書的工作──因為它銷路必會好。《孫子兵法》完成後,企鵝出版社的編輯問我:「下一部最想翻譯的中國經典是什麼?」我不假思索,《易經》兩字便脫口而出;沒多久他們便把合約送來,我才漸漸覺醒、感受到工程之鉅,但要用第三十六着也不行了。

翻譯家的性格嗎?你知道我最喜歡的那句說話,就是翻譯是全世界第二古老的行業。翻譯家都應盡量取悅顧客,我會為不同的顧客提供不同的服務。

翻譯以文本為使命

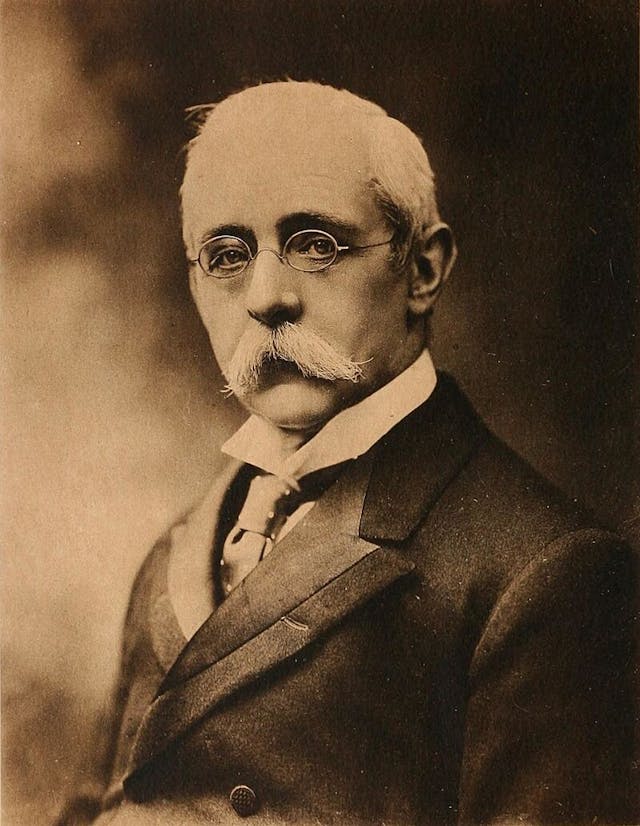

就看我講座講的那四位。一般人以為理雅各(James Legge, 1815-1897)只是位傳教士,他做的一切,都由上主安排。他就是這麼一個篤實的基督徒,他會日夜禱告,希望能令所有中國人都皈依上帝,篤信主耶穌。那就是他做事的原動力。他研究中國經典著作並非因為它們是偉大的文學作品,他對文學風格無興趣。他感興趣的只是內容。當然他也是他那個年代的產物。那時,一般的教育程度很高、有教養的人,要他們寫差的英文也很難。很多研究理雅各的評論家都忽視了這點:他英文文筆之佳,跟他所受的教育有莫大的關係。他在學時榮獲學校的拉丁文和古希臘文首獎,之後更拿獎學金到鴨巴甸大學進修。他在那兒念完拉丁和古希臘文之後,立即被邀請當他教授的助教,學校並期望他終歸會接任古典學講座教授一職。所以他在傳教之前,已經是一個頂尖的古典學學者,而他也把他優良的古典學訓練帶到他的傳教工作去。之後他跑到了遠東,並發現世界是多麼的不一樣,因為中國的世界只環繞着極少數的文本。那時科舉制度仍存在,每位讀書人都要唸那些文本。所以理雅各很快感覺到,如果要向這些人傳教,他必須先了解他們;如果要了解他們,他必須先了解他們的文學。而要了解他們的文學,最佳方法莫過於翻譯。所以他便二話不說,拼命去翻譯。他很有毅力和恆心,每朝三時起床去翻譯。

他選擇翻譯的文本,都受他所處的情境所控制。他是位傳教士、一位想了解中國人的傳教士,那些文本就是了解這些人的鑰匙,故他便以翻譯那些文本為使命。到了晚年,他已經把所有儒學經典都翻譯過,而他快辭世時,更開始了翻譯道家經典。他就是這樣挑文本的。

英文風格優雅不群

我講座提到的第二位是翟理斯(Herbert Allen Giles, 1845-1935)。但翟理斯的處境卻跟理雅各完全不同。他不是基督徒,而是個共濟會會士;他在廈門創立了中國的第一所共濟會會館。他對宗教持很開放的態度,他相信的是一種普世的創造精神。而他的年代跟理雅各的要晚一點。理雅各去世時,維多利亞女皇還在位,而翟理斯一生踏着三個朝代:維多利亞女皇、愛德華,以及喬治五世。他是個年代較晚的人,那個年代的人們,遠對遠方的文學和故事有興趣。例如探險家Richard Burton翻譯了《阿拉伯之夜》;屬於愛德華時期的吉卜林(Rudyard Kipling)則寫了很多關於印度的故事。所以翟的年代對遠方人民的行為思想很有興趣:Rider Haggard更寫了例如《所羅門王的寶藏》(King Solomon’s Mines)的非洲探險故事。翟身處的年代這般塑造了他的性格。他並不是傳教士,他是位文人。他對文學感興趣,而理雅各則不。所以翟挑了中國文學當中的兩位說故事能手──莊子和蒲松齡──花了很多時間,把他們的故事以取悅當時英文讀者的文筆表達出來。他的目的並非傳教,而只是尋覓一些既有趣又有啟發性的故事,例如出自莊子和蒲松齡手筆的。而他上佳的英文風格,比理雅各那個時代的風格較晚。

韋利(Arthur Waley,1889-1966)的年代更後,是一戰後、兩場世界大戰之間,那個布林斯貝利圈(Bloomsbury World)。你有沒有到我的講座?

李:有,有,你不是說他本姓叫Schloss嗎?

閔:對,對,父母都是猶太人。他有猶太背景。

李:那又怎樣?

閔:猶太人很有學識學養,他一家上上下下都很有學識學養。他入讀劍橋大學,在劍橋打滾時交往的是一個叫「門徒聚」(The Apostles)的幾近秘密組織。他深受一位叫Lowes Dickinson的人影響,而他接觸的那群人都很獨特:那群「一戰後」對美學和詩歌興趣極濃。亦有極深的同性戀傾向。這群劍橋人之後搬到了倫敦,組成了「布林斯貝利圈」。韋利的世界就是如此。他喜歡的是陶淵明、白居易、袁枚的詩;這些詩人都喜歡興之所至而作詩。他們不寫激動內省的詩;他們會以一隻鸚鵡、一個小孩、一頓飯為題作詩。韋利喜歡的就是這些主題。而四位當中,他的英文風格最優雅不群。他翻譯中文,成為了表現自己高超的英文詩歌和寫作技巧的渠道。四人之中,他的文筆風格最厲害。

與作者的悲哀共鳴

之後當然便是霍克思(David Hawkes, 1923-2009)了,而霍克思的世界又是另外一回事。跟韋利不同,霍克思在中國住了一會,他在老北平待了三、四個年頭,很嚴肅和學究地研究中國文學。他很有系統地從頭到尾鑽研了中國文學。他的兩部傑作分別是《楚辭》和《紅樓夢》,而兩者之間有着2000年歷史。但他翻譯兩部傑作時採用的都是極深入、極嚴謹的考究法。但與此同時他也有着極強的創作心;他仰慕布林斯貝利圈。他深受韋利所影響,但性格很不一樣。韋利是一個愛好中庸之道的人,他不好李白,因為李白整天到晚都鬧醉,而韋利則不是酗酒之徒。韋利愛好白居易,因為白居易喜歡跟孫女玩耍。韋利特別喜歡白居易跟元稹的友誼。友情和柏拉圖式關係都是韋利喜歡的東西,這跟他的性格有關。翟理斯卻是位憤怒的人,對事物諸多挑剔,所以吸引他的則是另外一些東西。

霍克思十分多愁善感,異常內省,更不時為抑鬱病所困。我覺得《楚辭》中有不少是充滿鄉愁和悲意。例如靈媒說:為何上天不下來跟我在河上嬉戲?《楚辭》所載的內容都是通靈禮儀和愛情詩,因為靈媒愛上了神靈。它是非常難以忘卻、異常悲涼的作品。全集最長的是充滿哀歎的《離騷》,是屈原受盡冤屈、最後投河自盡的悲劇故事,故可以稱得上是首關於自殺的詩。題材對霍克思十分吸引,而他的翻譯也非常抒情,跟作者的悲哀共鳴。

着迷紅樓活在書中

霍克思一生一直深深被《紅樓夢》吸引着,但到了晚年才翻譯它。《紅樓夢》也是一本很悲涼的小說,它絕對不是本開開心心的東西,也不是本細說房事的情慾作品。它寫的是人物,是滿足不了的一段感情關係,而這段關係中其中一方病死,另一方則幾乎變瘋,最終像個瘋僧般走進深雪遠去。《紅樓夢》中沒有一人有好下場,全書的結尾慘淡至極。這部書寫的是一個大家族的衰落,以及該家族成員的劣行,以及劣行的下場。所以也是一部教人難以釋懷的小說。你也可以看到霍克思為何為這書着迷,他活在書中,他每天都想着書中的一切。

李:這點很有趣,因為理雅各並沒有跟孔子有深度的身份認同。

閔:理雅各並沒有,但有些方面他是很認同孔子的。他一生越來越尊重孔子,覺得孔子是偉人。當然孔子並不如耶穌般偉大,沒有人能夠像耶穌般偉大,因為對他來說,耶穌是最偉大的。

專訪英國漢學家閔福德教授(四之一)

專訪英國漢學家閔福德教授(四之二)

專訪英國漢學家閔福德教授(四之三)

專訪英國漢學家閔福德教授(四之四)

(待續)

本社專訪文章:

Professor John Minford: living the classical ways

訪談為英語。特分備中、英文本,向這位傑出的譯者、學者、教授致敬。

摘錄自《國學新視野》,本社獲授權發表。