餐桌上的旅途

生於印尼華僑家庭,長於香港,有一種微妙感覺,與非華僑的香港人似乎生活在兩個平行時空。小時候,附近的街市開了一家印尼土產食品小店,母親知道了,興致勃勃地帶我一起買菜,回家興奮地宣布:「我們今晚做『加多加多』!」

Gado-gado 是一道很常見的印尼料理,把蔬菜例如芽菜、馬鈴薯、青扁豆等等用開水燙熟,加入煎香的花生及沙嗲醬混合的醬汁,配上炸蝦片(Kerupuk),即成一道充滿印尼風味的美食,父母倆吃得甚為開懷。這是他們在印尼的美好回憶。

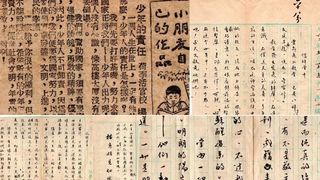

不久,母親又去街市尋寶,這次買了韭菜、豬肉碎,回家加入炒香的蝦米,全部切碎成為餡料。然後兩母女在廚房坐下,一手拿着水餃皮,一手用筷子加入餡料,以手指輕輕蘸水捏緊,就成為圓鼓鼓的餃子。手製餃子,是她在北京生活二十多年留下的痕跡。

有趣的是,我們來了香港幾十年,母親對於廣東菜仍未十分掌握,而且一直不懂煲湯。直到我去朋友家吃飯,嘗到別人的老火湯,仔細請教了烹調方法,才回家親自下廚,教家母用什麼材料、如何煲湯。

餐桌上的美食,是每個人心中最深刻的文化記憶,母親的料理有如她的人生旅途,跨越廣闊的時空。

與父親對話

寫作這本書,是漫長的經歷,中間竟然過了30年。腦海首次浮現念頭,想把印尼華僑的事情寫出來,是來自近30年前與父親的一次對話。

在上世紀90年代,我前往日本留學,在大學藏書樓的珍藏中文典籍中,讀到很多熟悉的字眼,漸漸開始了解「華僑」這兩字背後的歷史淵源。我的雙親並非土生土長的香港人,而是生於印尼、居於香港,自稱為華僑。他們對往事鮮有細談,我也未曾細問。

在閱讀不少參考書後,我方知1950至60年代,成千上萬的華僑蜂擁回國,有如一波熱血澎湃的巨浪,將無數燦爛年華的青年送上遠洋輪船,隨着碧波綠水駛進即將展開文化大革命的中國,航向未知的命運。那些充滿理想的青年揮手與父母道別,怎料到從此天各一方,幾十年間難以再會?

了解得愈多,我心中的疑問也愈多。回到香港後,請教父親:

「當時船上一別,從此與家人天涯海角,輾轉流離。你後悔這個決定嗎?」

「不後悔呀,如果不回國,我連讀大學的機會也沒有。」雖然歷盡波折,他語氣卻十分平和,「可以學中文,可以讀大學,這正是我想做的事。」

「在那個時代,輾轉經歷不同的社會,在印尼被視為外人,在內地被視為外人,在香港也被視為外人,幾個地方都格格不入,難道不覺得很委屈嗎?」我問。

「可是我有機會念書呀。」他仍然沒有半點怨氣。

當時不太明白他的意思,我心想,將來有機會時必須把華僑的故事寫出來。但生活中有諸多目標,我忙着工作、子女和其他事務,始終未能製造機會。

與叔公對話

然後,在2014年一次晚宴上,遇到叔公,他心情大好,笑着說:「來,喝一杯,慶祝我和妳媽回國60周年!」

我驚訝道:「已經60周年!時間怎麼過得這麼快?」

我抬頭看看四周客人,叔公、父親、母親、舅舅等人,都是有同樣流離經歷的人。

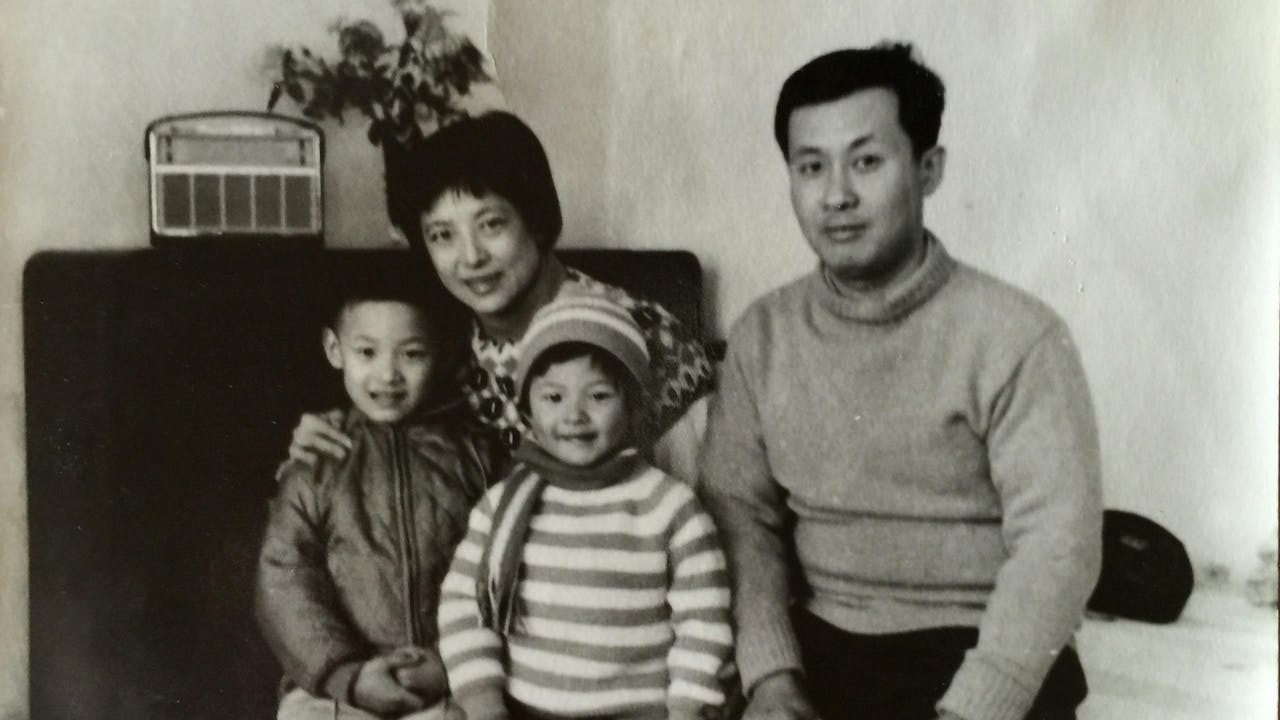

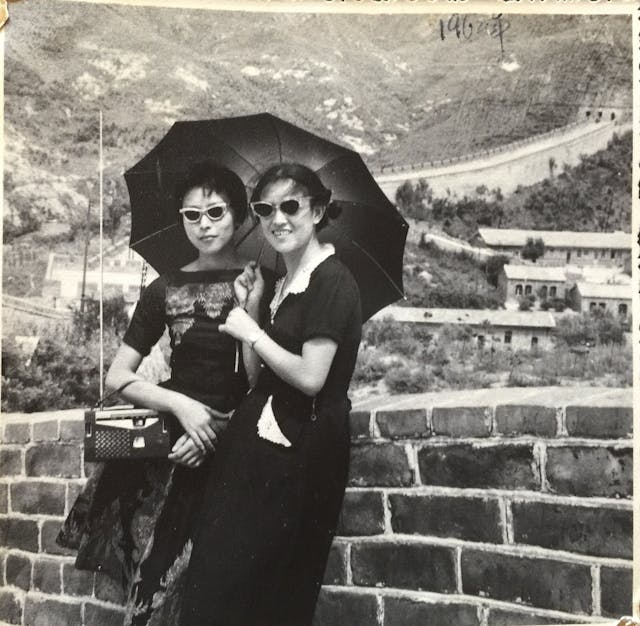

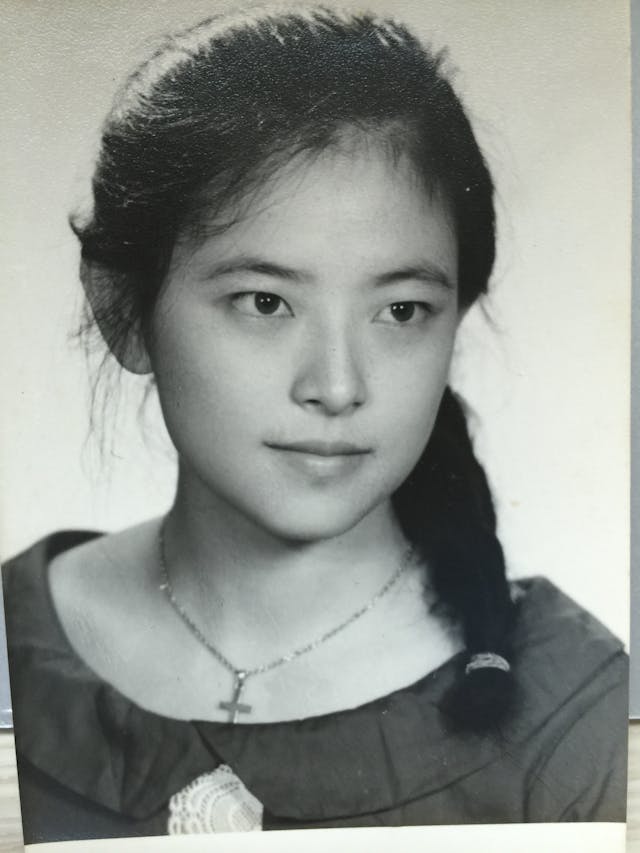

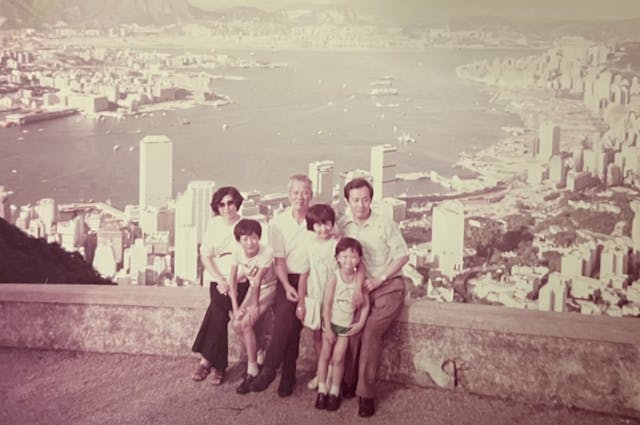

家中舊相冊裏的黑白照片,凝結了他們十多二十歲的追夢歲月,可是他們很少談及自己的過去。那麼,他們的青年時代究竟是怎樣的呢?

我好奇問:「你們當時乘搭同一艘船回國嗎?」

叔公記憶猶新,對各種數目和年份都記得一清二楚。他坐下來,

談起60年前的事:「那是1954年,我從印尼乘上了開往中國的遠洋輪船。新中國建國不久,我當時只有21歲,妳母親快滿16歲。我們和其他三百多位『進步青年』一同上船,一同回國,感到無上光榮。」

「你只有21歲,母親也還未成年,就由你帶着她一同回去嗎?」我問。

「就這樣呀,雖然我年輕,但畢竟是她的長輩,可以互相照應。不少人都是隻身遠行的呢。」

1954年6月22日,這個瘦弱小夥子,帶着姪女和幾箱行李,在棉蘭勿老灣上船,展開一星期的海上航程,航向他們自出生以來從未見過的祖國。

當時印尼與中國並無邦交,他們為了獻身建設新中國,出發前簽署了一份印尼官方文件,宣誓自己單程進入中國後不再回來,走上不歸之路。

這是我第一次聽叔公談起他的經歷。腦海裏那個隱約而微小的願望又再浮現,必須把華僑的故事寫出來。二十多歲的青年,如今已變成七、八十歲老人,此時再不寫,恐怕會太遲了!

三十年後 與父親再對話

於是,我開始訪問身邊的華僑,從叔公開始,再訪問父母以及其他親人,又飛到印尼訪問華僑。

2014年尾,與父親坐下詳談,他娓娓道來,我則做筆錄。「愛國」兩字在他們年輕時,比今天的「民主」更高尚、更英雄、更浪漫。

「你未去過中國,怎會愛上一個從未去過、未見過的國家呢?」我問。

「我們在印尼的華僑,大部分都非常愛國,送子女去左派學校念書,我也是念左派中學呀。」他說。

學校播放很多愛國歌曲,派發愛國畫報,宣傳美好新中國。他印象最深的一首歌,是〈邊疆的泉水清又純〉,腦海中的美好新中國與動聽的旋律一同縈繞心頭。他隨想地憶起往事,我不斷提問,寫下重點,包括當時的中學教育、華僑在印尼社會的地位,以及回國後如何重新接受中文教育。

他經歷了我想像不到的波折,但講述起來心平氣和。在艱難的生活中,他總找到平淡快樂的小故事。韶華如露,似水流年,一切血腥、鬥爭、生離死別,經過時光沉澱,只有餘音裊裊的記憶。

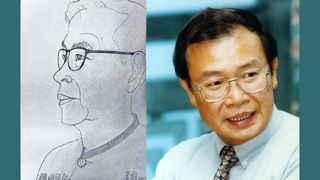

談了近一小時,他閉上眼睛,「我很累了,要休息了。」此時,他的腦退化加重,耐性也變得有限,難得斷斷續續談了不少往事。

我笑說:「好呀,今天談了很多,下次再訪問你吧。」

於是,我繼續訪問身邊的親人,原本打算問完其他人,再請父親補充一些不明白的細節。

我原以為他會一直在。

然而,他的病情漸漸惡化,不久已經無法自理,表達能力也漸漸喪失,常常有錯覺,如夢似醒。幾個月後,不幸感染併發症,病情急轉直下,慟於2015年去世。在他離世前後的很長一段期間裏,我忙於照料家人和處理後事,母親也開始出現輕微的腦退化。我與父親對談的訪問稿,一直放在抽屜中,無暇理會。

此時,我才醒悟,那次唯一的訪問是父女倆罕見地細談往事的珍貴時刻。

離散與尋根

最近重拾書稿,仔細回看他們離散的經歷,感慨萬千。香港目前也正面臨很強烈的一種離散氛圍,許多人為了未來而與親友告別,選擇移居別處。

離散,是個人的人生選擇,為了更美好的生活,投入未知的社會。不同年齡的移民,面對不同的難關和挑戰。回首印尼華僑的人生旅途,少年時心懷理想,投入回國建設的大潮流。人到中年三、四十歲時再投入另一個新環境,實際境況可能與當初的想像完全不同,憧憬化為泡影,為了生活,只能沉着應對。

印尼華僑本是生於異鄉的華人,為了尋找精神上的文化根源,又為了避開社會動盪,有如浩瀚大潮,紛紛離散。如果說他們的流離故事有什麼地方能讓現在的香港人借鏡,那就是在陌生的土地上,如何面對逆境,找到安心的家園。

移民海外的第一代,對於自己出生地的故鄉文化,總是難捨難離,覺得目前只是「寄居」他方,難以完全融入,也不想拋棄自己以往的一切。生於海外的「第二代」華僑子弟,成長於當地社會,腦海沒有父母的故鄉,卻更為好奇,更積極尋找自己的根源。

也許,每個家庭都有離散,然後轉了一大圈,下一代再回去尋根。到了最後,不論外在環境如何,最重要是身邊有同行的家人,一同面對心中難以形容的鄉愁。

我們總是感嘆失去的,卻忘了珍惜所擁有的。願每個人都珍惜當下,不論身在何方,最值得珍惜的,是不離不棄支持自己的家人。

我要感謝所有曾經接受訪問的親人及華僑朋友,部分受訪者只想低調分享,因此本書的內容以我第一身的感受寫成,部分受訪者的姓名隱去,部分訪問內容只作為參考資料,沒有寫出來。

感謝棉華中學香港校友會的鄺福蒸先生,多次提供寶貴資料,並介紹不同的印尼華僑校友分享經歷。鄺先生對於歷史事件的提示,讓我更清晰了解華僑的事跡。

感謝香港中文大學出版社社長甘琦女士。有賴她的支持和鼓勵,讓我有機會將這份訪談稿重見天日。

感謝葉敏磊博士的指導,我一直為文章的形式和照片的處理而煩惱,若沒有葉博士的引導,本書的概念無法成形。

感謝冼懿穎女士的深厚編輯才華。若非冼女士的耐心編排、仔細編輯及指引,本書不可能如此美好地面世──事實上,比我想像中好十倍。

幸得出版社幾位才華橫溢的朋友從旁鼓勵,這本書才能得以完成。你們無法知道,你們的支持對我而言是無限的力量。

謹以此書獻給所有經歷過悲歡離合,在逆境中自強不息,找到安心家園的人們。

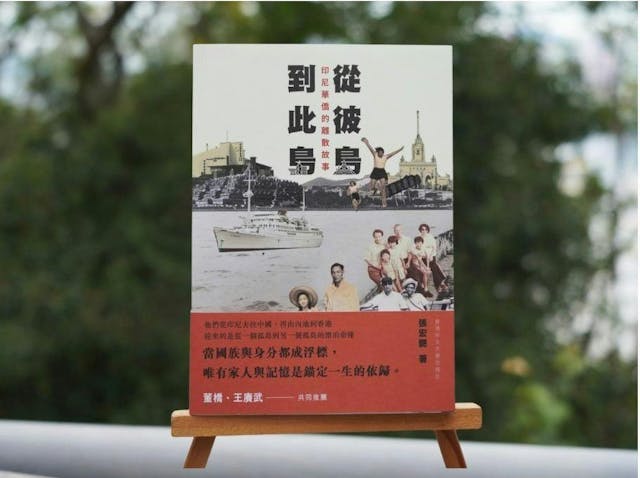

原刊於《從彼島到此島:印尼華僑的離散故事》,本社獲作者授權轉載。