縱使早前增加懲罰性印花稅稅率,房屋價格卻依然再創新高,足證以規管措施為樓市降溫根本無濟於事。面對房屋單位嚴重短缺,需求管理措施只徒具形式,要窺探住屋短缺程度,可根據新家庭累計數字與近30年來新落成單位的差距,加以推斷。 1986至2016年期間,香港累計婚姻達1,745,000宗,建成住宅單位總共1,572,000個。假設拆卸單位佔新供應一成左右,則淨增長單位僅得1,414,000個。 近30年來,按落成單位數字計算,房屋供不應求的程度實在嚴重,樓價飆升、私樓劏房激增都是必然結果。至於量化寬鬆、低息環境、內地買家、炒賣成風等,均屬影響因素,但並非導致動香港房屋短缺的主因。 如何清理積壓的供應短缺情況,滿足對住宅的持續需求,乃是候任特首政策上當務之急,必需換個新角度,全盤了解近30年來房屋供應持續短缺的「複雜成因」。 這棘手複雜的問題背後實在有太多的原因,不能只歸咎於任何單一因素:前任特首曾蔭權未能增加土地和房屋供應;地產發展商貪得無厭,囤積土地;政府奉行高地價政策;以至裙帶資本主義甚或金權政治等。 本地土地與房屋所以持續短缺,主因在於當局未能掌握中國對外開放與全球經濟融合對香港影響之深,社會繁榮昌盛,大大推動房屋需求,樓價隨之飆升;形成「有產階級」與「無產一族」之間在物業財富上的巨大差距。縱使「無產一族」缺乏經濟能力,但對住屋亦有需求,當局昧於需求升勢,自然忽視大幅增加土地供應的逼切性。 增加土地供應 1945至1995年,美國雖歷經半世紀繁榮,但房地產未見升值,房屋需求增長的同時,透過增建房屋及較大單位(或由市區遷至郊區)方式滿足需求,實質樓價一直維持穩定;1990年代末樓價開始飆升,及後漸見調整,十年後終告大跌。 美國樓價曾經長期處於穩定狀態,為何在1990年代末趨升?哈佛學者Edward Glaeser的解說實堪足信。始於1980年代的全球經濟融合,造就前所未見的經濟繁榮,加上美國政府放寬按揭貸款規例,在增強置業意欲的同時,亦使房屋需求增加;規劃與建築規管措施卻拖慢發展步伐,房屋供應量追不上需求升勢,樓價遂於1990年代末急速上揚。 Glaeser發現,在規管特別嚴格的城市,例如波士頓、紐約、三藩市,樓價升幅尤其厲害。規管要求日增及繁複化延誤發展;規管成風更令各種利益團體有機可乘,針對個別發展計劃進行遊說,以期拖慢發展進度。 香港的情況亦類同,規管限制也是延誤土地供應與發展的一大因素。本港主要土地供應來源有三:一)填海;二)市區重建;三)改變新界綠化地和棕地用途。 填海與市區重建其實早已變得次要,前者步伐慢似蝸牛,後者則因市區高度發展而舉步維艱。要另覓新土地,唯有改變新界土地用途,但這方面的進展亦障礙重重。 有關釐定改變新界土地用途補價方面,政府的基本準則是徵收升值的100% 作為補價,而升值是根據政府評估「發展後」價值與評估「發展前」價值的差別。雖然做法正確,發展商與政府在評估價值方面卻屢有分岐,是以不乏發展嚴重延誤的情況。 分歧每在評估「發展前」價值上出現。自從法庭就1983年「生發案」(Melhado Case)作出裁決之後,新界土地不再限作農地用途,地價因而高於純作農地的價值。此等用途不可包含任何建築物,但可用作例如露天存放場、貨櫃存放場、停車場等,為簡便起見不妨一律統稱為「生發」用途。由於土地的「生發」用途因地點或時間而異,難免在評估上出現分歧。 隨着時日變遷,土地「發展前」價值大幅上升。航運貨櫃化以及中國對外開放,令貨櫃存放場需求激增,近期在深圳上市,市值達250億美元的順豐速運,率先受惠於新界土地用作「生發」用途的機遇。若沒有此等用地(所謂「棕地」),香港的物流業當嚴重受損。 應課補價另一分歧之處,在於評估「發展前」價值。政府計算評估「發展前」價值時,往往假定有關土地已清理妥當,實際上卻非必然如此。土地上或已有具經濟價值的建築或結構,牽涉拆卸的額外代價,政府對此視若無睹,補價估值過高,難令發展商接受。 另一分歧則在評估「發展後」價值方面。政府往往不將拆卸和重建現有設施方面涉及的發展成本考慮在內,例如忽略原有運輸交匯處卸拆與重建所需成本即屬一例,同樣令補價估值過高。 若干年前,香港大學籌備興建新校舍時,須按政府規定,一力承擔遷移有47年歷史的堅尼地城配水庫,以及重建配水庫的所有巨額費用,該區居民免費得享全新公共設施,若換了是私人發展商,當不會如此大方。 一旦應課補價出現分歧,發展商會靜候對他們有利的市場環境,因為當政府預期市場將回軟,便會降低應課補價,問題是物業市道近30年來一直未見下調(唯有亞洲金融風暴期間例外),發展商自然不接受政府開出的補價。 近數十年來,政府一直未能妥善釐定補價,土地發展備受延誤。及至1980年代末,私人住宅單位售價與建築工程投標價格差距日益擴大,部份原因在於補地價達成協議的交易成本上升,差距持續至今,甚至在亞洲金融危機之際亦未見收窄(圖1)。 顯然政府在釐定應課補價時,應貼近實際地價與成本計算。今時今日,改變土地用途為增闢土地的主要途徑,政府若不急謀對策,從速改善,只會繼續延誤發展。 部份論者認為政府應收回土地,若地契持有人未能於特定時間內發展土地,則懲以重稅。部份國家以徵用方式強制發展,然而它們的經驗未能證明可減低收回土地成本,或加快發展步伐,政府其實透過強行以行政手段回收土地,亦無法令收集與清理土地的交易成本消失,此舉更會破壞私有產權完整性及保障性之虞,甚至削弱物業的長遠價值,亦會造成政治分化。 觀乎外國行之有效的辦法,在於容許發展商同時興建公、私營房屋;不過,成效關鍵始終在於正確釐定補價水平,並在發展利益方面加入適當條款。 長遠而言,政府難望單靠改變新界土地用途,以滿足對房屋或其他土地發展用途的需求。當局遲早要恢復填海,目前全港用地中有6% 源自填海,反觀新加坡的填海比例則高達20%。在這方面,香港未免落後形勢,今後應從速釐定填海大計,方可有望切合長遠需要。 下星期我將解構人口變化對房屋造成的壓力,以及政府必需如何首先解決房屋問題,才可維持健全財政和改善社會分化情況。

縱使早前增加懲罰性印花稅稅率,房屋價格卻依然再創新高,足證以規管措施為樓市降溫根本無濟於事。面對房屋單位嚴重短缺,需求管理措施只徒具形式,要窺探住屋短缺程度,可根據新家庭累計數字與近30年來新落成單位的差距,加以推斷。

1986至2016年期間,香港累計婚姻達1,745,000宗,建成住宅單位總共1,572,000個。假設拆卸單位佔新供應一成左右,則淨增長單位僅得1,414,000個。

近30年來,按落成單位數字計算,房屋供不應求的程度實在嚴重,樓價飆升、私樓劏房激增都是必然結果。至於量化寬鬆、低息環境、內地買家、炒賣成風等,均屬影響因素,但並非導致動香港房屋短缺的主因。

如何清理積壓的供應短缺情況,滿足對住宅的持續需求,乃是候任特首政策上當務之急,必需換個新角度,全盤了解近30年來房屋供應持續短缺的「複雜成因」。

這棘手複雜的問題背後實在有太多的原因,不能只歸咎於任何單一因素:前任特首曾蔭權未能增加土地和房屋供應;地產發展商貪得無厭,囤積土地;政府奉行高地價政策;以至裙帶資本主義甚或金權政治等。

本地土地與房屋所以持續短缺,主因在於當局未能掌握中國對外開放與全球經濟融合對香港影響之深,社會繁榮昌盛,大大推動房屋需求,樓價隨之飆升;形成「有產階級」與「無產一族」之間在物業財富上的巨大差距。縱使「無產一族」缺乏經濟能力,但對住屋亦有需求,當局昧於需求升勢,自然忽視大幅增加土地供應的逼切性。

增加土地供應

1945至1995年,美國雖歷經半世紀繁榮,但房地產未見升值,房屋需求增長的同時,透過增建房屋及較大單位(或由市區遷至郊區)方式滿足需求,實質樓價一直維持穩定;1990年代末樓價開始飆升,及後漸見調整,十年後終告大跌。

美國樓價曾經長期處於穩定狀態,為何在1990年代末趨升?哈佛學者Edward Glaeser的解說實堪足信。始於1980年代的全球經濟融合,造就前所未見的經濟繁榮,加上美國政府放寬按揭貸款規例,在增強置業意欲的同時,亦使房屋需求增加;規劃與建築規管措施卻拖慢發展步伐,房屋供應量追不上需求升勢,樓價遂於1990年代末急速上揚。

Glaeser發現,在規管特別嚴格的城市,例如波士頓、紐約、三藩市,樓價升幅尤其厲害。規管要求日增及繁複化延誤發展;規管成風更令各種利益團體有機可乘,針對個別發展計劃進行遊說,以期拖慢發展進度。

香港的情況亦類同,規管限制也是延誤土地供應與發展的一大因素。本港主要土地供應來源有三:一)填海;二)市區重建;三)改變新界綠化地和棕地用途。

填海與市區重建其實早已變得次要,前者步伐慢似蝸牛,後者則因市區高度發展而舉步維艱。要另覓新土地,唯有改變新界土地用途,但這方面的進展亦障礙重重。

有關釐定改變新界土地用途補價方面,政府的基本準則是徵收升值的100% 作為補價,而升值是根據政府評估「發展後」價值與評估「發展前」價值的差別。雖然做法正確,發展商與政府在評估價值方面卻屢有分岐,是以不乏發展嚴重延誤的情況。

分歧每在評估「發展前」價值上出現。自從法庭就1983年「生發案」(Melhado Case)作出裁決之後,新界土地不再限作農地用途,地價因而高於純作農地的價值。此等用途不可包含任何建築物,但可用作例如露天存放場、貨櫃存放場、停車場等,為簡便起見不妨一律統稱為「生發」用途。由於土地的「生發」用途因地點或時間而異,難免在評估上出現分歧。

隨着時日變遷,土地「發展前」價值大幅上升。航運貨櫃化以及中國對外開放,令貨櫃存放場需求激增,近期在深圳上市,市值達250億美元的順豐速運,率先受惠於新界土地用作「生發」用途的機遇。若沒有此等用地(所謂「棕地」),香港的物流業當嚴重受損。

應課補價另一分歧之處,在於評估「發展前」價值。政府計算評估「發展前」價值時,往往假定有關土地已清理妥當,實際上卻非必然如此。土地上或已有具經濟價值的建築或結構,牽涉拆卸的額外代價,政府對此視若無睹,補價估值過高,難令發展商接受。

另一分歧則在評估「發展後」價值方面。政府往往不將拆卸和重建現有設施方面涉及的發展成本考慮在內,例如忽略原有運輸交匯處卸拆與重建所需成本即屬一例,同樣令補價估值過高。

若干年前,香港大學籌備興建新校舍時,須按政府規定,一力承擔遷移有47年歷史的堅尼地城配水庫,以及重建配水庫的所有巨額費用,該區居民免費得享全新公共設施,若換了是私人發展商,當不會如此大方。

一旦應課補價出現分歧,發展商會靜候對他們有利的市場環境,因為當政府預期市場將回軟,便會降低應課補價,問題是物業市道近30年來一直未見下調(唯有亞洲金融風暴期間例外),發展商自然不接受政府開出的補價。

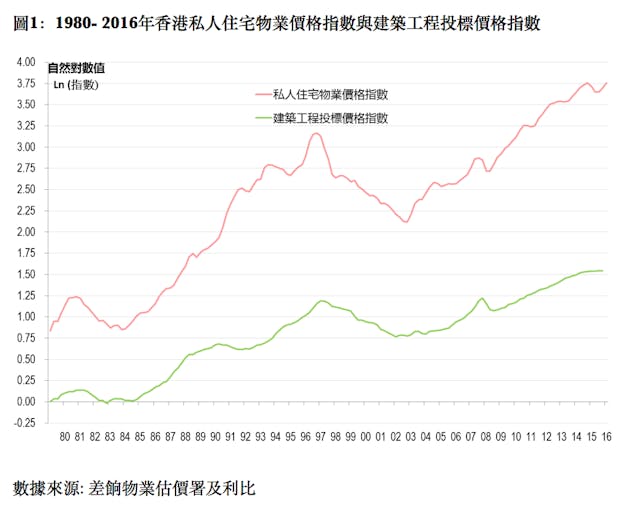

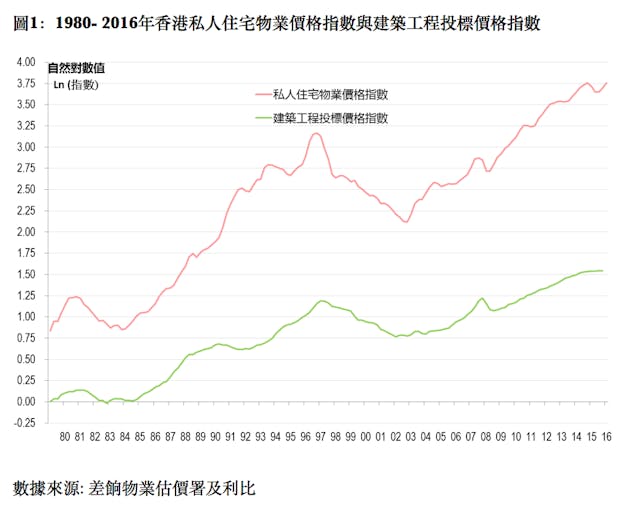

近數十年來,政府一直未能妥善釐定補價,土地發展備受延誤。及至1980年代末,私人住宅單位售價與建築工程投標價格差距日益擴大,部份原因在於補地價達成協議的交易成本上升,差距持續至今,甚至在亞洲金融危機之際亦未見收窄(圖1)。

顯然政府在釐定應課補價時,應貼近實際地價與成本計算。今時今日,改變土地用途為增闢土地的主要途徑,政府若不急謀對策,從速改善,只會繼續延誤發展。

部份論者認為政府應收回土地,若地契持有人未能於特定時間內發展土地,則懲以重稅。部份國家以徵用方式強制發展,然而它們的經驗未能證明可減低收回土地成本,或加快發展步伐,政府其實透過強行以行政手段回收土地,亦無法令收集與清理土地的交易成本消失,此舉更會破壞私有產權完整性及保障性之虞,甚至削弱物業的長遠價值,亦會造成政治分化。

觀乎外國行之有效的辦法,在於容許發展商同時興建公、私營房屋;不過,成效關鍵始終在於正確釐定補價水平,並在發展利益方面加入適當條款。

長遠而言,政府難望單靠改變新界土地用途,以滿足對房屋或其他土地發展用途的需求。當局遲早要恢復填海,目前全港用地中有6% 源自填海,反觀新加坡的填海比例則高達20%。在這方面,香港未免落後形勢,今後應從速釐定填海大計,方可有望切合長遠需要。

下星期我將解構人口變化對房屋造成的壓力,以及政府必需如何首先解決房屋問題,才可維持健全財政和改善社會分化情況。