編按:2023年《施政報告》特首李家超提出要將香港打造為國際專上教育樞紐,隨後加之國際局勢變化,推波助瀾下,香港高等院校在2025年國際各項高校評比中取得傲人成果,為打造「留學香港」品牌奠定堅實基礎。

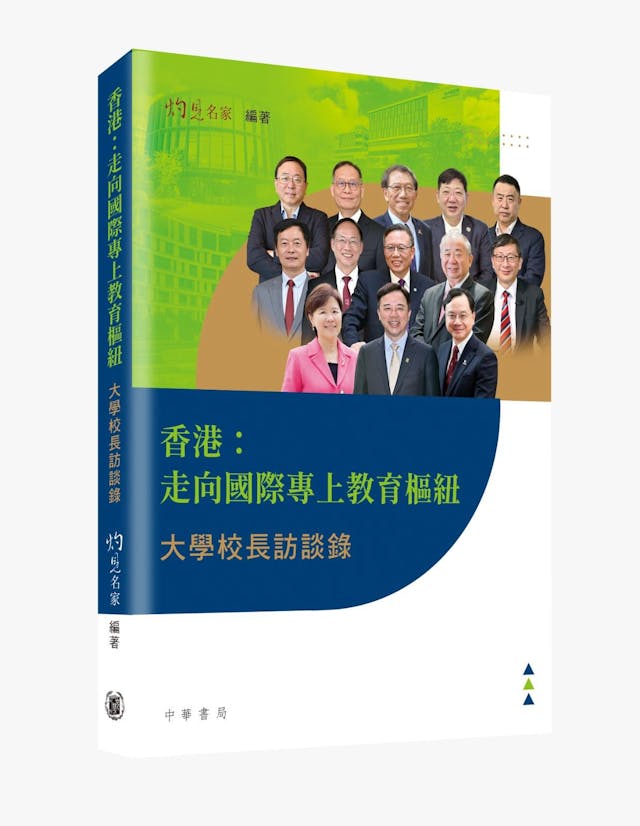

香港高等教育過去10年歷經風起雲湧,在世界高等教育舞台已佔有舉足輕重地位,灼見名家繼2014年舉辦創社十大校長論壇,2024年適逢成立10周年再度舉辦十大校長論壇,承蒙多位校長出席擔任分享嘉賓,十分感謝。灼見名家同時專訪13位香港高等院校現任及前任校長,今集結成《香港:走向國際專上教育樞紐──大學校長訪談錄》一書,由香港中華書局出版。

本社特摘錄大學校長專訪精華版文章於灼見名家網站、微信公眾號刊出以饗讀者,專訪影片亦將陸續於灼見名家YouTube頻道、嗶哩嗶哩、微信短視頻及小紅書頻道播出,敬希垂注。

衞炳江教授2021年2月就任香港浸會大學校長職位之前,曾在香港理工大學服務逾25年,先後擔任不同的行政及領導職務。他接受專訪時笑言「在理大的工作經歷,好像是為當下在浸大的工作做準備。」由着重理科的香港理工大學轉任着重博雅教育的香港浸會大學,他說:「兩校着重的學科固然不同,但行政管理方面相距不遠,我在理大25年碰到過的種種問題在浸大同樣遇到。」

浸大近兩年學術架構變化頗大,例如整合電影學院、音樂學院、視覺藝術學院,成立了創意藝術學院,希望藉此發揮協同效應。「我們很強調跨學科發展,是trans-disciplinary而非inter-disciplinary,有橫向、縱向兩個維度,不同學科的principles(原理)可以重叠,但研究領域就時常演變。」比如近10年腦神經研究非常火熱,於是浸大成立生命科學成像中心,「浸大購買了一些先進的腦電圖儀等儀器,用於藝術、商科和心理學研究,將技術帶進這些學科,幫助人文領域發展。」

AI發展樂觀 輔助因材施教

這兩年人工智能(AI)成為熱門話題,也為香港的高等教育帶來挑戰與機遇,「我當學生時,人類對物理世界的認知與現在人類對物理世界的認知已大不相同。尤其是ChatGPT面世之後,世界被人工智能技術改變得又急又快,幾乎人人都已把Generative AI(生成式人工智能)掛在口邊。」

衞教授認為,「目前AI的能力還有很多的不足,不過我相信再過3至5年AI的能力會變得更加厲害,應用範圍會更加廣泛。AI對傳統教學的影響更大,要比70年代計算機普及對我們的影響大得多。我相信AI一樣會對我們帶來很多的好處。AI將會取代簡單、重複性工作,讓我們可以專注於只有人類才可以的創意、創新的工作。」

「我相信AI對教育最大的益處,就是真正能夠實踐普及教育。」他提出一個不同角度的觀察,「理想的教學方法,是找出學生的錯處並提供足夠指引,讓學生找到Eureka/ Aha! moment(尤里卡效應,指突然理解一個以前無法理解的問題或概念的時刻)。我們常說的『教學』,其實應該改為『學教』,因學生想學,老師才能教導學生。前人常說學生不受教,其實可能只是學生一時不專注,或給某些東西卡住了,好的老師會引導這些學生去學習。」

「再者人是有情緒的,但AI沒有情緒,可以按照學生的學習速度教授,如果將來做到的話,就真的是有教無類了,當然這是烏托邦的想法。很多事情要從好處去看,做得好的話,AI對整體教育的幫助很大。」衞教授說。「現在的教育基本上是工業革命留下的mass production(大規模生產)做法。40、50年前,因為學位有限,能夠升讀大學的學生大都是很有drive(動力)的,但現在的學生,即使無法進入資助院校,也可以升讀私立學校;人人有書讀,但未必人人想讀書,最大的問題是如何令學生真正想去讀書,不是只為了一張文憑而入讀大學。」

結合視覺科技 說好中國故事

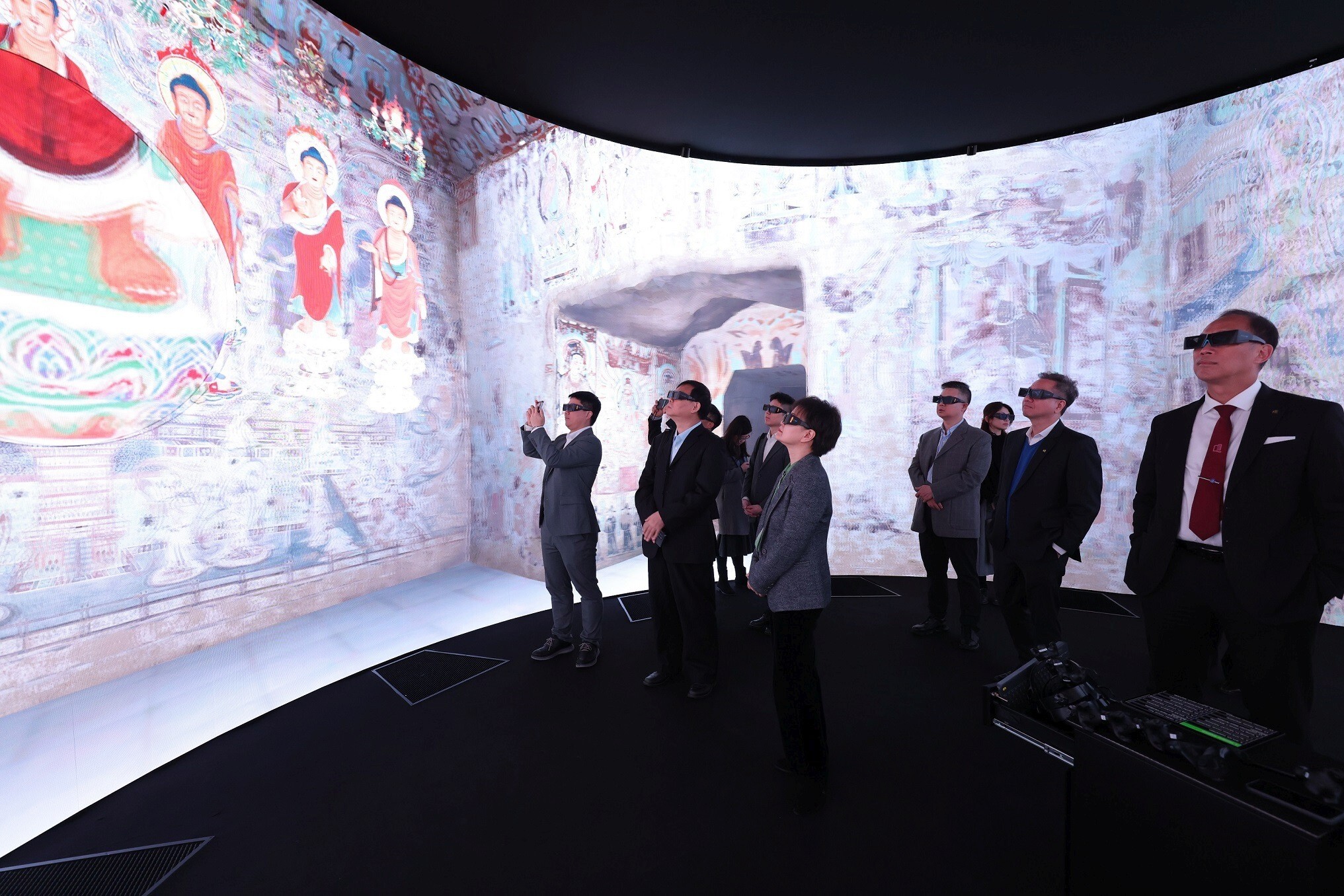

衞教授曾提出利用香港大專院校的科研實力,緊密聯繫內地及全球合作夥伴,在香港設立一個科技促進中外文化藝術交流研究院,他表示,國家「十四五」規劃給了香港八大中心的任務,但較少人討論中外文化藝術交流中心。他認為要讓外國人了解中國文化,最好的方法是將中國文化藝術視覺化,才能讓國人甚至外國人容易接觸理解:「講故事的手法是很重要,如果現在仍然用傳統方式去講故事,這一代的年輕人是不會接受的;但若結合AI和視覺效果等新技術,相信會容易接受很多。」

他舉例,「最近有位同事將香港抗日戰爭期間淪陷的歷史變成一個電子互動的地圖,深受歡迎。他最初是用傳統的方法表達,但大部分年輕人都興趣不大,所以不斷思考,嘗試用簡單、活潑的方法去表達,最終讓年輕人很感興趣。數碼就是未來,AR、VR技術會愈來愈厲害,文化也會因表達方式而改變,如果我們不擁抱數碼科技,最終只會失去年輕一代。」

吸引海內外人才 香港教育大有可為

香港多所院校表示有興趣在北部都會區設立新校園,對此衞校長表示,「目前浸大嚴重欠缺土地,已經窒礙了大學的發展,只要有地方即可,不一定要搬至北部都會區。若有良好的交通配套,我也願意搬遷整個校園,最好能提供5倍大的地方,希望新校園能做到4年4宿。」

對於特首欲打造香港成為國際專上教育樞紐,衞校長認為「其實香港每間大學都做得很好,教育產業大有可為,當然也要維持品質,不可以出現濫發學位等情況。八大院校的課程較傾向科技,醫學院最能吸引人才,浸大在非主流課程上做得較好,譬如電影、音樂、傳理,我們絕對可以吸引這方面的人來香港。」

因應目前世界地緣政治局勢緊張,在聘請海外人才及吸引學生方面,他認為「或許有些人因為2019年的情況或新冠疫情而離開,但因為我們浸大並不是那麼強調技術,沒有研究晶片或量子計算等高端科技,所以請人或留人都不成問題。我反過來覺得現在國際的情況也是一個機遇,因為海外很多人都能看到,國家和香港是有很多發展機會的。」

新書簡介:

書名:《香港:走向國際專上教育樞紐──大學校長訪談錄》

編著:灼見名家傳媒

出版社:中華書局

出版日期:2025年7月

購書連結:https://www.chunghwabookstore.com/products/1-9789888913763

新書發布會:

日期:2025年7月19日(星期六)

時間:下午4時至4時45分

地點:灣仔會議展覽中心 會議室 S222-223(書展場內)

講者:

·文灼非先生(灼見名家傳媒社長)

·李子建教授(香港教育大學校長)

·何順文教授(香港恒生大學校長)

歡迎公眾現場參與