今天我們使用的Google Maps可謂十分便利又精準,全賴衛星拍攝圖像;以前要鳥瞰香港的城市面貌,則要依賴航空照片。它在港使用的歷史可以追溯至1924年,唯二戰期間香港被日軍佔領,缺乏相關史料。

自小喜好研究軍事史的香港浸會大學歷史系主任鄺智文教授,2011年起領導香港空間史研究計劃,團隊從美、日等地搜集得來,1941年12月25日至1945年8月30日期間,盟軍偵察機在空襲日軍設施前偵測香港地貌,以及在空襲後核實有否命中目標時所拍攝的圖片,當中包括少量從日軍手中收走的照片。

珍貴圖片 首現大眾眼前

今年7月,鄺教授就該批發現出版了《鷹眼之下:戰時航空照片中的香港(1941-1945)》一書,並在9至12月舉行「鐵鳥凝視」系列展覽,以及講座分享研究心得。他亦於網上設置「日據香港空間史研究」數據庫供公眾閱覽(按此進入)。

藏品其中一幅紀錄了紅磡被空襲的一刻,其中一位參觀展覽的長者提到,自己的父親正正是那場空襲的生還者。鄺教授形容「能夠將城市空間內容和人的經歷連繫在一起,非常難得」,更能豐富口述歷史資料。

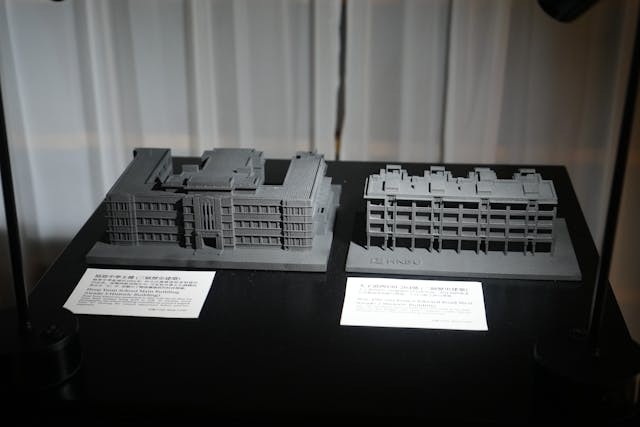

以往日佔時期的香港歷史研究多聚焦政治經濟議題,他表示:「這批新發現的戰時航空照片對了解香港在第二次世界大戰的經歷、香港城市發展,以及歷史建築均有特殊價值,補充了香港歷史空間數據的一個缺口,使我們得以研究戰爭對香港城市空間、甚至社會民生的具體影響。照片亦重現了不少在戰前興建,但在戰爭期間被破壞的建築物和地貌——有重要的價值,更可輔助相關的保育工作。」

鄺智文提到,美軍一直保存這批圖片,但由於儲存檔案並無標明「香港」,而是以經緯度將全球劃分,所以一直無人發現這批圖片。直至他從一名研究北韓空間史的學者口中得知途徑,取得檔案目錄後揀選合適批次,在無法看到照片的情況下,委聘人員在美國掃瞄菲林,過程猶如「開盲盒」。

三年零八個月 盟軍空襲路線

鄺教授提到,第二次世界大戰本質是一場海空戰,後勤物流扮演十分重要的角色。當時物資運送依賴海路,日本佔領東南亞地區,奪取石油、橡膠、稀有金屬等戰略物資,穿過南中國海送回日本。

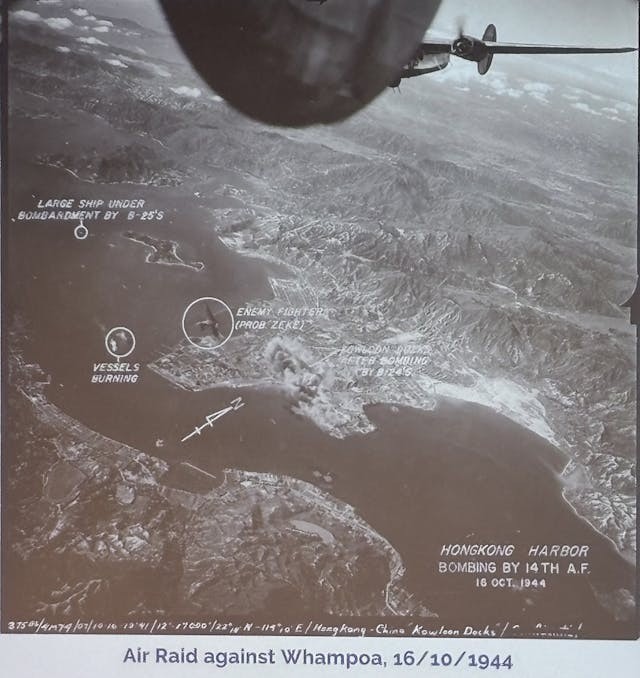

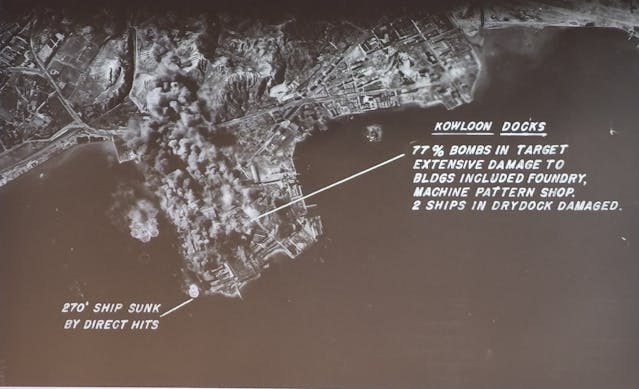

香港是日本其中一個後勤基地和轉運站,加上海運設施(如黃埔船塢)相對發達,戰略價值很高。被日本佔領後,也自然成為了盟軍的攻擊目標,他們依靠航空照片來辨認攻擊對象,所以累積了很多香港的珍貴照片。

期間香港不斷受到盟軍的空襲。他續指,當時飛機無法長時間航行,所以盟軍透過連接印度東北部和中國西南地區的「駝峰航線」運送軍機,再從中國前往香港等地攻擊日據要點。「每一個掉在香港的炸彈,包括9月19日在濱海街找到的戰時炸彈,都要經過這條路。」

第一次轟炸發生在1942年10月25日的紅磡船廠。1943年後,美國陸軍第十四航空隊特別成立,當中包括「308轟炸大隊」,整合36架B-24重型轟炸機,負責空襲目標,模式包括(一)擊沉單隻軍艦;(二)針對固定目標大規模轟炸,如1944年10月16日轟炸黃埔船塢。

唯當時命中率不是很高,就會發生如1944年12月24日的「嶺南丸」客輪擊沉事件。另外,不少炸彈都被扔在目標區以外,如鄰近的大海或民居裏。所以,這很依賴準確的情報,結合了地面人員和航空偵測的資料。

戰時怎樣為香港拍攝航空照?

鄺教授說,航空偵測用的F-5型偵察機,航行速度很高,高空表現好,有利避開敵軍攻擊,如負責在中國地區拍攝的部隊就未試過被擊落。但一架孤機在空中飛行,過程可謂十分危險。

他們用的相機型號為Fairchild K-17, 鏡頭有6吋、12吋和24吋。香港那一批照片大部分是用24吋鏡頭,其中一套更是用40吋鏡頭拍攝,可謂十分清晰。相機使用自動菲林系統,當飛機飛近目標時,航空隊便會打開相機,每隔兩秒左右就會自動拍攝一張。

他提到,當時一位研究古生物學的大學生William Evitt被委派到照片情報組(Photo Intelligence Unit),他聰明地利用了立體鏡(Stereoscope)和攝影測量法(Photogrammetry),將多張從不同角度拍攝的影像,重構成三維的空間影像,便利隊友製作Target Map(目標地圖)。

當時技術不是很好,尤其是日軍使用的相機遠不及盟軍,經常因為接近正午時分,太陽太曬令海面反光,所以相片反白面大,捕捉不到很多細節;有些則受到震動而拍歪,又或有重要目標被白雲覆蓋。而用6吋鏡頭拍攝的照片,比例大約只有1比58,800至60,000,覆蓋範圍大,但實際上拍到的內容很少,對歷史研究幫助不大,他感嘆購得的照片,「大約三分之一是完全用不到的」。

鄺教授指出,好的照片能夠清晰看到建築物的頂部,令他得知某些重要的建築物在戰前戰後的變化。例如,他在1945年2月拍攝的一張航空照片內,發現香港大學陸佑堂的屋頂仍然健在,唯同年底由其他人拍攝的一般照片,其屋頂卻已經消失,可證並非如傳言中被炸毀,唯真相仍有待核實定奪。他又舉例,透過航空照能夠得悉第三代滙豐總行大廈背部的建築特徵,補足了歷史圖片(只拍攝正面)的不足。

航空照下的香港

從1945年2月美軍拍攝的下圖可見,總督府已完成翻新工程,將兩座建築物連起來。左下角一片白色的山頭,原為植物園(今香港動植物公園),1942年11月日軍侵佔時期曾一度計劃改建為香港神社,唯沒有建成。

當中許多房屋都沒有屋頂,連中央書院都未能倖免,是否被炸毀所致?鄺教授指出有幾種情況:(一)日軍炮轟令之倒塌;(二)因港人回鄉逃難而日久失修倒塌;(三)有些建築公司拆去別人的房屋建材,來修補其他房屋;(四)當時偷砍大樹會被日本憲兵殺頭,所以有居民拿走木材來燒柴煮飯。

戰役期間,香港政府在港島設立六個緊急墳場(Emergency Cemetery),無法有效安葬或焚化的遺體會安葬在這裏,日據時期被用作亂葬崗。戰後港英政府起了2600多具遺體出來,焚化後安葬在鑽石山墳場。鄺教授表示,遺體眾多並非因為日軍屠殺,而是日據時期,隔壁醫院的病人餓死、街上撿到的遺體,都會葬在這裏(下圖)。

下圖展示的是九龍尖沙咀一帶,今天的重慶大廈前身為1941年建成的重慶市場,剛落成便遇上戰事,被迫改名(在日本人眼中,重慶是敵國首都)。戰後物歸原主,後來建成重慶大廈。

啟德機場戰時派米遷民

鄺智文又提到,有照片紀錄了啟德機場被日軍擴建前的面貌和整個拆遷過程,十分難得。日本佔領香港數月後,馬上在報紙公布擴充計劃;有趣的是,他們並非暴力趕走當地的居民,而是經過許多磋商,也有派米等誘使居民遷移。最終他們被安置到九龍塘一帶,可見安排隨機,屬權宜之計,未考慮地價等問題。

從口述歷史中,也可以得知居民當年如何和日軍當局周旋,戰後香港政府怎樣處理賠償等。他補充道:「當時日軍先是興建了一條水泥跑道,發覺不敷應用,才選擇擴建,拆了啟德濱這個中產地段。」他也細心點出,下圖右下角(河道處)甚至可以看到龍津石橋和九龍城寨。

鄺教授又笑稱演講的場地──饒宗頤文化館「很大命」,逃過了數次被轟炸的命運,包括1943年9月2日美軍炸毀美孚油庫,沒有被波及;以及早在1941年12月21日,英軍準備投降前打算炸毀美孚油庫,唯因饒館時為醫院,計劃被擱置。到了日據後期,約1943至1944年,日本陸軍霸佔了此地,用作航空補給廠,醫院的病人全部被趕走。

鄺智文說,「不是每個建築物都這麼幸運」,需要很多因素才能令某些建築保留下來。

鄺教授又提到,其中一張紀錄了新界元朗面貌的照片中,可見林蔭大道,而從陰影可以判斷,很多樹木仍然健全,代表居民不用如九龍的居民般砍樹維生。香港島雖然也有大量樹木留下,但那是因為憲兵嚴懲砍樹的人,而從大量的九龍航空照可見,「少了很多樹」。

日佔修復譚公廟支援政府供需兼宣傳

今天的筲箕灣譚公廟裏有一面復修碑,指廟方在1944年復修。鄺智文研究時感到奇怪,為何會在戰時復修?原來,當中可見戰時漁業和寺廟的關係:日本人佔領香港後,一方面在多處成立「漁業組合」,將漁民組織起來,實施統購統銷,名義上平抑物價,實際是要確保駐軍的糧食供應。但其實不少漁民都能從中維持生計。

另一方面,日本人又籌組「華民慈善總會」領導籌款活動,表面上救濟窮人,實情是支援政府所需和政治宣傳。總會將廟宇開放給人承接營運,有些太接近內陸沒有人參與;唯有在海邊的譚公廟、天后廟等仍香火鼎盛,有漁民參拜,故獲承接。兩座廟宇復修,主要的捐款人正正是東華總理、筲箕灣「戎克」(Junk之譯名,即中式帆船)漁業組合負責人梅嶺。

二戰遺下的集體創傷

「日據香港」數據庫除了記載建築的用途,也記載了地方與人的事跡,例如上述提及的公園亂葬崗,曾在附近居住的市民潘廣樑便曾作紀錄:

其時居民無力購米者,大都以木薯粉與西提粉充飢,甚有飲鴆止渴,而吃豬糠或蔴麱者,於是餓殍載道,目不忍覩(睹)。吾居右側元福里口,死亡者日凡數起,成為公眾殮房,西營盤醫院對上之花園仔運動場 ,變成亂葬崗,此恐怖局面,為香港歷史上所未有。

鄺智文提到,當年許多市民因經歷戰爭而造成的創傷情感,多數以鬼故、故事的形式來承載。他舉例反問位於港島西區高街的前域多利精神病院,一直盛傳「猛鬼」,是否確有其事,還是只是因為精神病人無法自控大叫,而令人感到不寒而慄,慢慢演變成「鬼屋」傳聞?

冀製綜合資料庫 向公眾開放

談及研究計劃的未來路向,鄺智文希望最終能夠將百多年來的航空相和空間資訊整合成一個資料庫,公開供公眾或任何範疇的研究者,找到相關的研究資料。

他又希望數據庫能夠有更多人參與,將他們的故事收納其中,展示歷史的多元面向。「我們想把不同背景的人,經歷的故事都放在這裏,有男有女,有不同族群、不同國籍、不同年紀。有些可能比較出名,如蕭紅,但不一定要什麼大人物,我們都會歡迎。」