捕捉香港印象

走進香港中文大學文物館的展廳,迎面而來的是「香港印象」四個字。

中大文物館與芝加哥大學香港袁天凡、慧敏校園合辦《香港印象》展覽,展出超過100幅的畫作和相片,展現了上世紀40至70年代的香港風貌。

「這次展覽目的在捕捉各式各樣的香港印象。」文物館館長姚進莊博士開宗明義,道出了展覽的目標。他繼而指出,大部分的展品為首次亮相,期望透過不同的藝術作品,提供另一個角度,讓我們理解當時的藝術家,如何思考和想像香港,並透過他們的角度,引領我們以嶄新的方式欣賞香港的山水。

在這個展覽中,展出黃般若(1901-1968)、趙少昂(1905-1998)、呂壽琨(1919-1975),以及王無邪(1936年生)等畫家的作品,然而大部分的展品,卻來自葉因泉(1903-1969)的手筆。這些前輩畫家從藝術家的視角,描畫香港當年發展的點滴面貌,讓觀賞者能夠欣賞到他們想像和記憶中的香港,從而得知這個城市的歷史,也感受到箇中的魅力。

回想85年前,胡適在1935年1月,曾應邀來港,接受香港大學名譽法學博士學位。他在香港逗留五天,遊覽了太平山頂、淺水灣、香港仔、大埔等地,驚嘆香港風景之美,勝過不少地方。他在演講時,道出了自己對香港的印象,「香港應該產生詩人和畫家,用他們的藝術來讚頌這裏的海光山色。」

太平山下話當年

三層的展廳分為四個部分,前三個部分以港島、九龍、新界地域劃分。最後一部分則為中大文物館最新入藏的上世紀50年代的彩色照片。

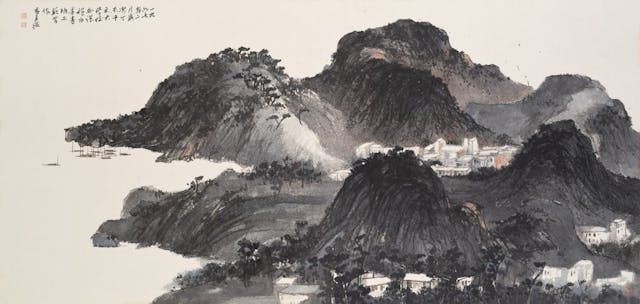

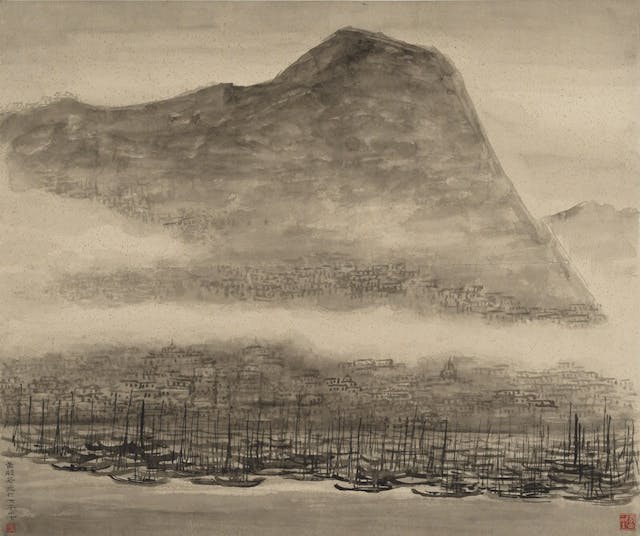

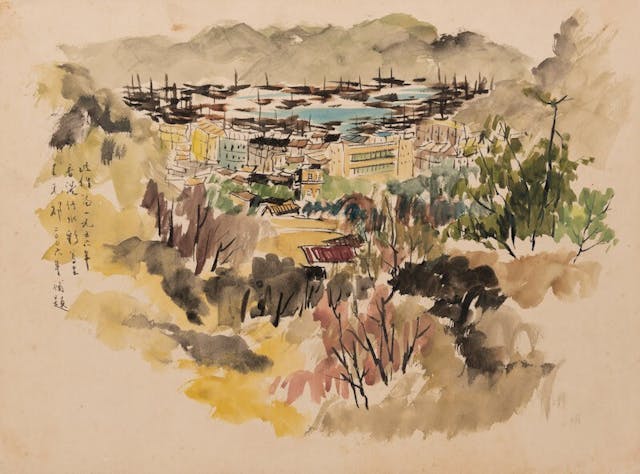

展廳的中央部分,擺放了幾幅名家名作,例如黃般若的《太平山下》、呂壽琨的《香港一隅》,還有王無邪的《香港仔》……

太平山可說是香港的標誌,時至今日,提到香港的旅遊景點,無論是土生土長的本地人,抑或是海外的遊客,一般人往往會聯想起香港島的太平山,除了因為其景色優美,亦由於當時的官方機構,對太平山的重視與宣傳。

據資料顯示,當時的英國政府,為了標示香港是個東西文化融和的城市,以及展現政府帶來的美好建設,特意在1913-1914年間修築了山頂的盧吉道。從此處向下望,眼前便出現這個都市無與倫比的景色。「香港旅行會」早於1935年成立,以半官方機構的形式營運,並出版旅遊指南《東方海濱渡假勝地》,向海外人士介紹香港的景點,亦藉此突顯香港在英國統治下的成就。而陳公哲則於1938年,出版了第一本以中文撰寫的《香港指南》,加入名勝、古蹟,採用與官方不同的態度,處理旅行、景點和對香港的看法。書中不但列出太平山頂、獅子山、馬鞍山、八仙嶺等名勝,還包括宋王臺、九龍城、青山禪院等文化景點。

來自廣東的畫家黃般若,在50年代之時,經常參加由民間團體「庸社」舉辦的郊遊遠足活動,除了港島外,還會到九龍和新界遊覽。他主張師法自然,同時,亦根據中國山水畫美學,以調校眼前所見的實景。例如《太平山下》,作品描畫了煙霧繚繞的太平山,刻意略去沿岸建築的細節,將實景模糊化,再以簡潔流暢的線條,勾勒出岸邊的帆船,藉此展示香港繁華的背後,亦有超塵脫俗的寧靜,觀賞者需要用心去觀察與感受。

細觀王無邪早期的作品,反映出藝術家對周遭經常作出仔細的觀察,而且對色彩及繪畫進行過不少實驗性的嘗試。從水彩寫生的《香港仔》,以至用調色刀創作的《後街》,這些風格多變的作品,顯示他一直都關注西方藝術的最新發展,而對現代藝術蘊含的可能性,也具備相當的認識。

不拘一格的畫家

葉因泉是著名的漫畫家,他生於香港的富商之家,曾在香港華仁書院讀書,因家道中落,到過上海,其後回到廣州,以漫畫和插畫開展其藝術生涯。抗戰期間,在逃難中,於顛沛流離之際,他亦不顧艱辛,將每天目睹的民間慘況,以畫筆記錄下來,繪成《抗戰流民圖》,被譽為「史畫」。葉因泉自學成才,擅長多種媒介,曾自習西方水彩和中國畫,將中西繪畫技法融會貫通。1949年,他定居香港後,曾於《華僑晚報》和《世界畫報》等報章雜誌發表插畫和漫畫,以漫畫描寫民間生活百態,藉以諷刺時弊。

是次展出的畫作,大部分都是他遊覽香港名勝的紀遊作品,也正好展示他不拘一格的才華。

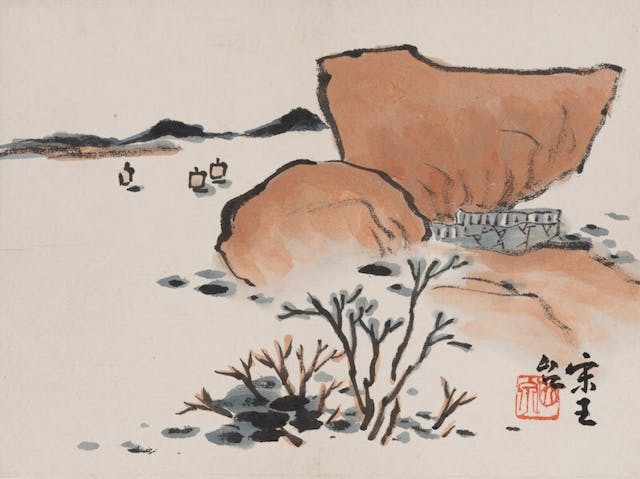

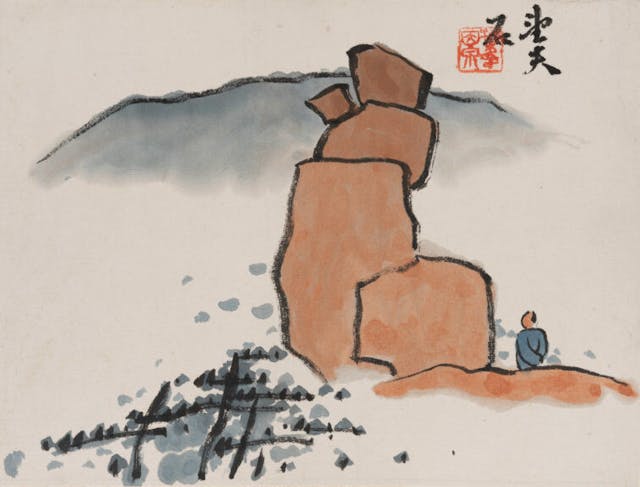

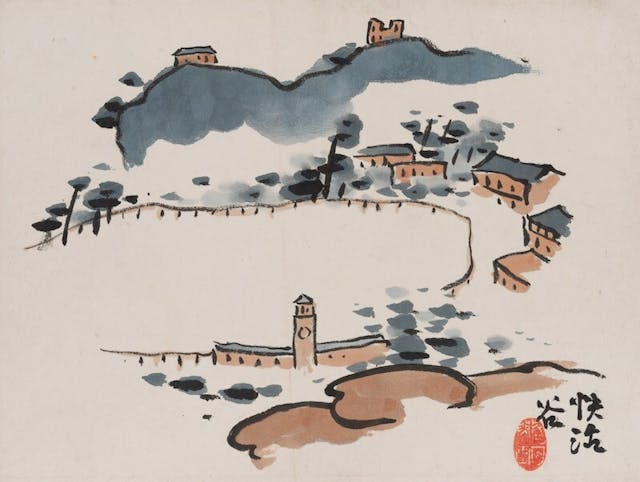

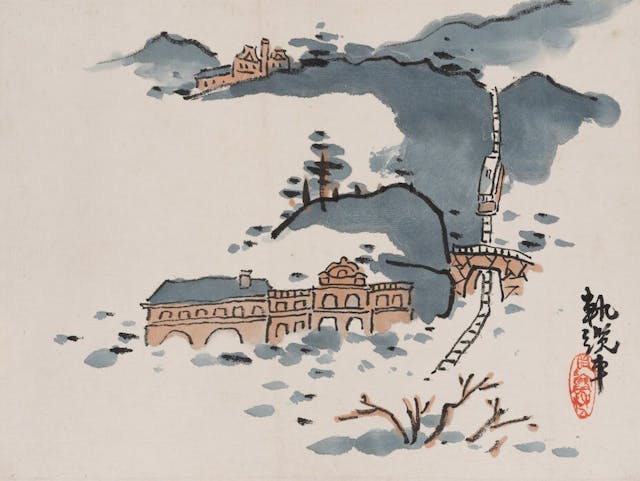

在展廳的一側,映入眼簾的是葉因泉「香江八景」,他以中國傳統山水小品的形式,從歷史古蹟、自然地貌,以及現代建設三方面着眼,描繪他所選定的香港八景,包括《快活谷》、《軌纜車》、《繞山橋》、《宋王台》、《九龍城》、《鯉魚門》、《望夫石》、《青山寺》。他「以超然的視野,勾勒出青山寺、宋王臺及九龍城寨的地理形勢。」即使描畫自然地貌,亦與香港歷史息息相關,例如「《鯉魚門》一作,從維多利亞港遠望此狹窄的海門,只見海面漁帆與商船旗幟相映襯,顯示出漁業與航運貿易奠定了本地發展的軌跡。至於《望夫石》,畫家既畫奇石,亦畫了登山眺望的遊人。」

在寫景方面,他以寥寥數筆,突顯了香港的都市活力。「《快活谷》一作,畫家不寫賽馬盛事的喧鬧,只寫馬場跑道的延綿,以反映賽事的規模。《軌纜車》一片雲海,獨留山腳與山頂建築,襯托出山勢的峭拔。至於《繞山橋》則以盧吉道的海港景觀為題,遠處帆影輕輕略過,前景與中景着意繪畫現代鋼筋水泥的觀景步道以及煤氣燈,並以山林的嬌紅衰綠點染出繁華朝氣。」在繪畫的過程中,他加進了自己對香港的獨特看法,反映了其創意。

葉因泉的風景畫,一方面以現代人的視角重現城市面貌,另一方面又轉化傳統山水畫的圖式,描寫人與景的互動。例如《香港寫生冊頁》,則採取透視遠近法,重現山頂遠眺海港的景觀。

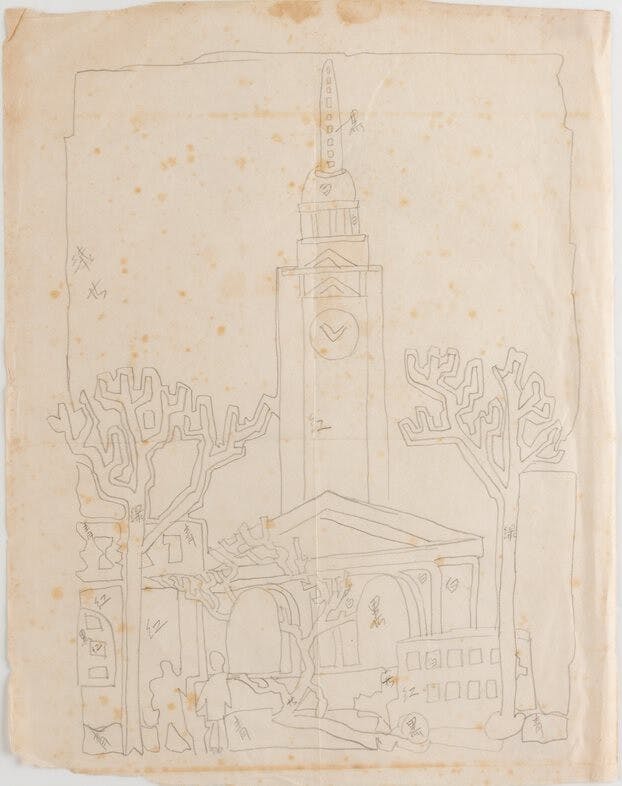

他的水彩展品,多運用線條、塊面、色彩等基本造型元素描繪風景,如《獅子山》、《慈雲山望傻人塔》,反映了畫家熱愛遊山玩水,其作品之取景與行山路徑相呼應,而他亦長於轉化日常行蹤為「幾何色塊的協奏曲」,如《沙田道風山寺宇》、《茶果嶺》。其中一幅畫稿《尖沙嘴火車站》,正正解釋了他如何繪製這些水彩畫。畫家首先用鉛筆勾劃輪廓,再在每個區域標示中文字,以示填上的顏色,「這個做法,意味着這是特意為大量繪製而出現的風格。」

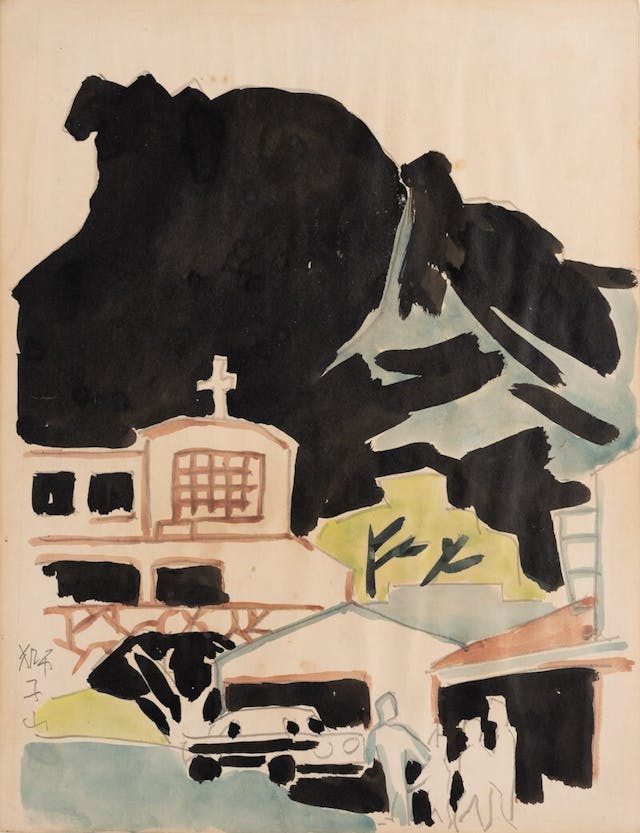

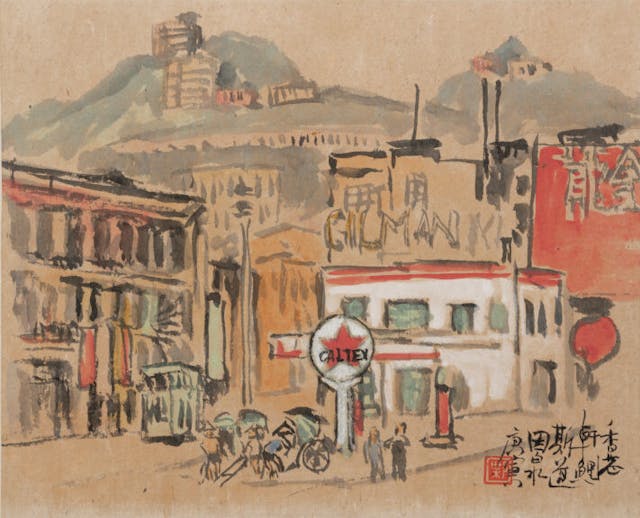

畫家的選材,每每反映風景名勝與創作風格間的關係密切,他筆下的海濱浴場設施和城市風景,是其畫作中數量最多的主題,這類題材相對較為適合用西方的藝術語言表現。他的國畫冊頁,繪畫城市風景、街景、現代建築,如《香港軒尼詩道》、《香港德輔道銀行區》,但他大部分國畫作品,都展示了文人眼中珍視的名勝古蹟,如《荃灣東普陀寺》、《香港青山古寺》等。

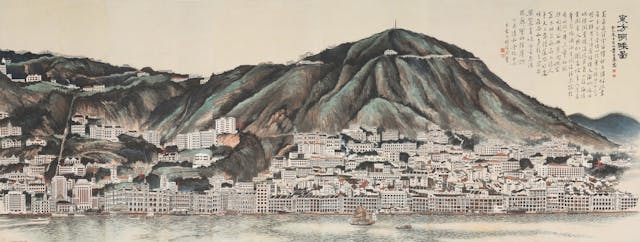

展覽中最觸目的作品,就是葉因泉一幅名為《東方明珠圖》的六連屏掛軸畫作,它完整地呈現中環至西環段的港島景色,觀眾可透過辨認畫中的建築物,從中了解更多香港的歷史發展。

陳冠男博士指出,葉因泉很有可能是參照當時的明信片、旅遊書或舊照片,來描繪自己心目中的香港。雖然這幅作品像一張照片,但它並非完全寫實,畫中着意描畫出登山纜車、盧吉道,也許,這兩個地標對香港來說,極具象徵意義。此外,前立法局(即現時的終審法院)、滙豐銀行、香港大學等中半山的建築物都在畫中展現出來。

作品看似真實地呈現不同地標的位置,但實則又不斷調節,將中環至上環一帶的景觀,連綴成一氣呵成的鬧市全景圖。然而,畫面突出的並非今日的金融中心中環,反而是上環及西營盤。據姚館長解釋,畫家將中環邊緣化,是因為作品繪於1953年,代表經濟命脈的南北行貿易,主要集中在西營盤一帶。

姚館長接着說:「這幅畫的構圖,在西畫中其實非常普遍,但葉因泉卻加入了中國元素,結合了中西畫法,寫出太平山的全景,從而真確地反映時代面貌,追求藝術表現的真實。」值得關注的是,縱使從平凡的視角刻畫港島,但畫家卻能展現這個城市中西交匯的元素,從銀行到碼頭,從高樓大廈到大學校舍,畫面滿布密密麻麻的樓房,將市面境況逼近眼前,讓觀賞者可以直接感受到這個城市的生機勃勃,他筆下重現的風景,不單是旅遊的觀光點,也是貨運物流的集散地,既是平民百姓生活的空間,亦是一般人腳踏實地討生活的地方。

風景依稀過眼生

戰後黃般若、呂壽琨、彭襲明等藝術家,為了逃避政局動盪,從中國內地遷徙香港。他們是旅遊愛好者,移居香港後,也繼續探索香港風光,希望尋找一些與中國文化相關的地方,將個人的遊歷,以及對香港的解讀,逐一轉化為圖像。

而宋王臺正是首個被英國政府發展起來,位於九龍的旅遊景點之一。1950年代,政府為了要修建啟德機場跑道,將宋王臺夷為平地,巨石亦被切割成石碑,另建宋王臺公園重置。宋王臺深受人們懷緬,源於它特殊的歷史意義。

這次展覽,亦就宋王臺這個內蘊文化意義的勝景,展出了幾幅作品。吳梅鶴(?-1943)與友人同遊宋王臺後,描畫出《宋王臺圖》(1928),「將古代的遺址畫成景深開闊的鄉間景致,筆下一草一木,全是傳統筆墨的演繹,他將遊歷所見,轉化為紙上尋幽探秘的想像之旅。」對於精通舊學的南來文人而言,宋王臺不單標示了香港與中原正統王朝的關係,亦確認了政權的更替,但文化傳統卻不一定隨之斷裂。宋王臺的畫作,大抵寄托了文人逃避亂世,致力於傳承的心志。

張虹(1891-1968)的《海心廟》(1952),則以海心島為題材,以「樸拙而又多變的筆法,展現奇石茂林的勃發生機,他以俯瞰的角度取景,突顯沙渚的寬廣和魚尾石的峻拔,又將浩瀚汪洋與遙遙群山納入畫面,烘托出渺茫曠遠之致。」

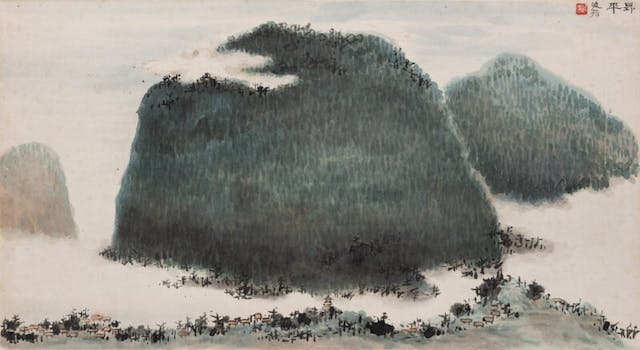

至1957年,黃般若創作《宋王臺》,當時的宋王臺已被移平,畫家憑着記憶,追思宋王臺的舊貌,佔據畫面的是孤零零巨石,獨對茫茫大海,「畫家精通傳統筆墨,卻着意發掘新的語言,以層層染漬,營造山石嶙峋的質感,抒發世事滄桑之嘆!」所謂世殊時異,黃般若筆下的宋王臺不再是遺老酬唱雅聚的景點,卻更像追憶故國故人的紀念碑,也成了追溯中國文化根源之地。

每個人的背景相異,也來自不同的時代,然而,觀賞者面對不同的畫作,大抵亦可發思古之幽情。

展覽中不乏精彩之作,令人目不暇給,如黃般若的《香港寫生冊》,此十二開的冊頁,創作於1958年,分別描繪昂平、蒲台、佛堂門、八仙嶺、流浮山等地,例如描寫大嶼山上鳳凰山腰的昂坪高原的《昂平》,正是當年「庸社」朋友喜愛的郊遊景點,「畫作的繪畫角度是由昂坪望向鳳凰山,簡筆寫成的小屋和尖塔,代表了寶蓮寺等建築,鳳凰山以花青點染,以長雨點皴,白雲籠罩山頂,天空以淡花青渲染。」

至於彭襲明(1908-2002),則採用不一樣的方式處理大嶼山,其靈感源於董源《夏山圖》,他的《大嶼山景圖》,「主要以披麻皴,將大嶼山寫成草木華滋、煙嵐浮動的江南景色。」從美學上回應大嶼山美景,「重疊的山巒,用簡練的形式表示,復以墨色的變化,以及具有韻律的提按豐富畫面,寫出寧靜偏遠的自然山色。」

同樣是旅遊愛好者,呂壽琨有別於上述兩位,他試圖擺脫古人的風格,為山水畫注入主觀性。他的《荃灣紀遊》、《昂船洲寫生》及《鹿頸村》都是參照實景繪畫而成的,前兩件作品為教學示範所繪。對他而言,寫生是重要的過程,他認為通過寫生,可以將眼前的景色,轉化成主觀的表達,「《鹿頸村》是1960年代的著名景點,呂壽琨以半抽象的方式,呈現景象,用實線表示地面、山坡、岩石,潑墨濃淡掩映,佔據了大部分畫面,呈現昏暗沉鬱的氣氛。畫家通過敏銳的觀察力,將現代的風格融匯到一己的創作之中。」姚館長細細道來,讓我們走進藝術家的天地!

值得一提的,還有黃般若的《八仙嶺》,其構圖頗為特別,他「放棄了典型的橫向構圖,改用直行構圖,捕捉了八仙嶺上八峰起落的特徵,再加以轉化,將綿延的山嶺堆疊成高聳壯觀的峰巒。」如此解讀,也許是受了蘇軾形容廬山變化多姿的詩句所影響,我一邊看畫,腦海不由浮起了蘇軾《題西林壁》:「橫看成嶺側成峰,遠近高低各不同。」

一路走來,觀畫之餘,我已留意到,畫作的旁邊,除了展品的說明之外,還輔以一段文字描述,引述不同作者的詩文,參觀者既可賞畫,亦可細閱文字,自行體會箇中意趣。例如在《八仙嶺》之旁,選錄了梁錫華《八仙之戀》的片段:「山色——山的七情!……在嶺頭、在山脊、在峽谷、在溪澗。」

策展人如此安排,讓觀賞者可以游走於藝術與文學之間,實在饒有意義,予人以新鮮感。姚館長坦言,這正是他提出的意念,同時亦有賴負責策展的同事,全力以赴,逐一為畫作之題材蒐集資料,讓此項建議得以付諸實踐。

傳承藝術說故事

行行重行行,我們走進展館最高的一層,也是展覽的第四部分,此處展出的彩色照片,約有40張之多。姚館長指出,此為文物館最新的藏品,背後亦有一段故事。

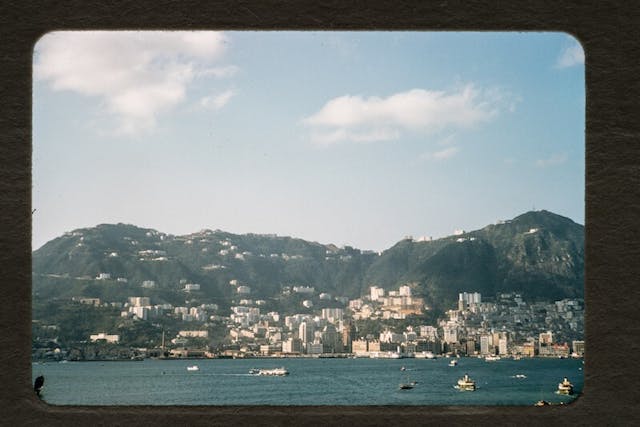

話說巴威克(Thomas Barwick)和巴雷特(Milton Peter Barrett)兩位先生,分別於1954年及1958年,在當兵的時候,曾來過香港,雖然只停留幾天,而且遊覽的地方有限,但他們都拍下了彩色幻燈片。姚館長認識他們,始於西雅圖,當時他任職西雅圖博物館,擔任中國藝術部主任。在2008年,他曾帶團從西雅圖來香港和中國內地參觀旅遊,巴雷特是其中一位團友。闊別香港50年之後,巴雷特重遊舊地,令他感慨萬分,雖然人面全非,而香港的景色亦已不盡相同,但據說他曾在半島酒店一所店鋪,訂製過一套西裝,此番重來,店中竟然還保留他的紀錄,實在令人感到甚為詫異。

籌辦這個展覽時,姚館長便親自出馬,請他們將這一批彩色幻燈片,全數捐贈給中大文物館。

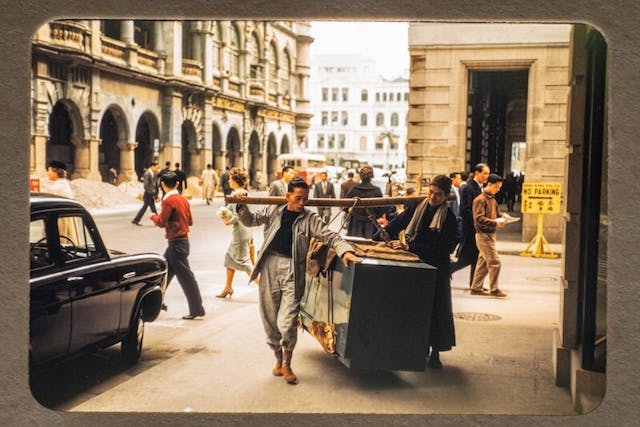

他們鏡頭之下的影像,一如展覽中的畫作,令人大開眼界。其中巴雷特的《港島一瞥》,構圖貼近《東方明珠圖》,於是文物館的設計師靈機一觸,將二者拼合重疊成展覽的海報。捕捉風景之餘,部分照片亦拍攝了當時香港日常生活的照片,如《太子大廈外賣力工作的苦力》,非常「貼地」。

至此,展覽尚未完結,原來還有一批全新入藏的作品,在幾個星期前才正式展出。

事緣葉因泉的長子葉永蔚先生應文物館之邀請接受訪問,其女兒無意中透露,乃父也是一位畫家。葉永蔚生於1932年,他在60年代曾創作了一批水彩畫。在姚館長極力游說下,葉永蔚及家人同意將畫作捐出。策展團隊隨即跟進,將這批作品,於展廳中展示出來。

他的水彩畫,驟眼看來,跟其父的風格相近,題材亦扣緊城市風貌,筆下大多呈現尋常巷陌,刻畫世態人情、街上風景,如《彌敦道》、《旺角》、《油麻地》、《西貢街》、《土瓜灣》等;另有郊野寫生之作,如《大澳》、《南生圍》、《鯉魚門》。而最特別的一幅,描畫德輔道的街景,與其父《香港德輔道銀行區》的素材相近,亦表現了城市的蛻變。

父子兩代的作品,同場展出,固然是佳話,更重要的是彰顯了藝術的傳承。

葉因泉的夫人潘峭風,畢業於日本東京大學藝術系,曾任教於中學,她是著名設計師、畫家。他們的女兒二華和女婿張琨如,均畢業於新亞藝術系,早年赴美,在加州畫壇頗為活躍。想不到,葉氏一家,同與藝術結下不解之緣,許是緣起不滅。

展覽如此多姿

步出文物館的大門,走在百萬大道上,想起多年前的往事。我雖主修中文,卻經常流連於藝術系,修讀藝術概論、中美史、西美史……還旁聽丁衍庸老師的課。

中大文物館成立於1971年之秋,文物館的展覽,我總不會錯過。長溝流月去無聲,一晃眼,幾十年又過去了。我仍不時的走進去,欣賞不同主題的展覽。

這天回到中大,看《香港印象》展覽,幸得姚館長和陳博士導賞,活像走進時光隧道,回到那些年,好好地上了一課。

藝術家看香港的視角千變萬化,畫筆下的景色充滿想像;他們透過藝術,述說我城故事,讓今時今日的觀眾,想像香港的過去,發掘這個地方獨特之處。這個展覽,如此豐富多姿,你看過了沒有?

據悉,展覽將開放至11月29日,如果還未觀看,那就得趕快行動了……

香港印象展覽簡介

展覽日期:由2020年9月7日至2020年11月29日

展覽地點:香港中文大學文物館展廳 I

開放時間:

星期一至三、五、六:上午10時至下午5時

星期日及公眾假期:下午1時至5時

休館日 逢星期四 (公眾假期照常開放)

中大文物館還製作了「時光藝遊舊香港」網上臥遊活動,將是次展覽的展品置入相關的現代香港街景中,製作了三條分別為港島、九龍、新界的時光藝遊路線,另邀請丁新豹教授、王無邪教授、呂大樂教授、樊善標教授等嘉賓分享他們對香港的印象,將於網上發佈。