李錦洪,筆名欣靈、紅錦鯉。1954年香港出生,台灣中國文化大學新聞系畢業後,任職星島報業15年,曾任報紙記者、採訪主任、編輯主任、主筆及總編輯,業餘於報紙副刊撰寫專欄。1987年創辦基督教周報《時代論壇》,擔任社長兼總編輯。曾主持多個電台及電視時事節目,包括香港電台、商業電台、加拿大華僑之聲電台等。曾兼職任教香港中文大學、城市大學、樹仁大學等課程,並擔任多個公營部門、社福機構、商業機構等的培訓導師,專長教授新聞工作及溝通演說技巧。現職D100電台節目主持。著作包括《我對青春無悔》、《泥路上》、《天天天藍》、《不幽默的城市》、《工作夢飛翔》、《有話好說──青少年溝通學堂》、《溝通演說26式》、《往事亦堪回首》、《出發,為了歸來》、《兩岸三地信仰情》等。本訪問稿經李錦洪先生審閱定稿。

日期:2021年9月29日(星期三)

時間:下午2時至4時半

地點:香港般咸道何紫夫人家

李:李錦洪;何:何紫薇;沈:沈舒

從新聞報道踏上文學創作之路

何:李先生大學畢業後隨即投身香港報界,任職新聞記者,1982年獲得該年度「香港最佳記者」榮銜。請談談你那時的採訪工作,以及獲獎的回憶。

李:回想獲獎這事,是頗傳奇的,其實我從來不會主動參加任何比賽。當時香港報業公會舉辦「香港最佳記者」比賽,設定的條件很特別,參賽記者必須有報紙刊登的署名報道。而我當時除了擔任《星島日報》記者,亦在該報寫專欄,我在專欄談及這個比賽,表示香港報紙的報道大都沒有記者署名,因報館內沒有規定要刊登記者姓名,應受表揚的記者變成滄海遺珠。

這篇文章引起報業公會關注,他們經討論後決定修改規則,參賽者即使沒有署名報道,只要報館的總編輯或管理層證明是該記者寫的,亦可接受。這個比賽的委員會成員之一唐碧川是當時《星島日報》的總編輯,他親自打電話給我,說有看我寫的專欄,他們已因我的意見而修改比賽規則,我應該參加比賽,以示支持。於是我徵詢上司的意見,他也認為應該支持,我便自選幾篇認為寫得好的去參賽。

遞交的新聞報道中,我印象最深刻的一篇,是採訪錢穆先生,那是他最後一次來香港,訪問前我聽完他的講座,儘管聽不懂他帶鄉音的普通話。訪問錢穆先生當日,有金耀基校長在場翻譯,以我這個年輕人去訪問一位史學大師,他真正向我講的內容不多,我只好憑自己對他的印象去描寫,仍記得文章起首幾句:「一襲長袍,一根手杖,年屆80多歲的錢穆老師,再次重返中大校園……」然後寫中文大學如何人面全非,用上了報道文學的手法去寫。

結果我當選該屆最佳記者,聽說評審委員看完我寫的報道後,即一致通過這結果。一次無心參賽,卻成為我人生唯一的一次參賽和領獎。

何:李先生如何由寫新聞報道轉向文學寫作,後來還創作散文?

李:引用人們形容余光中左手寫散文,右手寫詩;我則左手寫政論,右手寫散文。我中學和大學時期都有創作散文,後來從事新聞工作,天天寫稿,這是很好的鍛煉。我寫的採訪稿不是每篇都適合用文學筆法去寫,若是寫人物專訪則可以。我以前專長寫人物專訪,進行訪問時有三「不」──不做筆記、不錄音、不拍照,若錄音可能令受訪者不敢暢所欲言,若拍照會令受訪者精神不集中,若做筆記可能打斷受訪者的說話。重點是訪問前做許多資料搜集,先掌握那人的輪廓,訪問時以閒談式對話,盡量捕捉那人的神采,訪問完馬上記錄下來。

因為做人物專訪,我結識了不少好朋友,其中一位是林思齊先生。我訪問他時,他已是一位很成功的商人,後來更成為加拿大英屬哥倫比亞省的省督,那次我們一見如故,不知不覺談了6、7個小時,事後我寫成訪問稿給他看,他大為驚嘆。我們因此成為好朋友,他還邀請我全家去加拿大,出席他獲頒英屬哥倫比亞大學名譽博士的典禮。除了寫人物專訪外,我亦有在專欄上發表散文。

何:李先生是怎樣開始在報章寫專欄的?當時用什麼筆名?

李:這個專欄的開始是很奇妙。那時我當報紙記者,工資很低,幹了3、4年,月薪仍只有1000多元,僅足糊口,不足娶妻,我要找兼職幫補生計,當時很多行家都兼兩份職。這是行內普遍的現象,上司亦很理解,後來管理層商議在報紙開一版副刊,給同事們寫專欄賺些外快。於是我開始每日寫專欄,每個月增加幾百元稿費收入,很不錯了。

最初我寫的是《星島日報》副刊「港譚」版,該版的文章各有風格,佔半數作者是我的同事,我的專欄名為「采風錄」,大約1982年開始寫,後來副刊主編何錦玲認為我寫得不錯,還讓我兼寫另一版副刊「星辰」版的專欄。

那時《星島日報》有兩個類型的副刊,一個是「港譚」版,比較生活化,重趣味性,多數寫大城小事、城中怪談;另一個「星辰」版,偏向文藝性,文章較為高水準。兩個版的路線不同。我在1985、86年左右開始寫「星辰」版,欄名叫「泥路上」。能成為「星辰」版作者是我年少時的夢想,我自小閱讀《星島日報》,以前讀到好文章會剪報留念,想到如今是別人剪我的文章,當時真的很高興。

我曾經同時間最多寫4個專欄,都是用筆名「欣靈」。我的文筆就是這樣操練出來。

何:李先生除了用筆名「欣靈」外,還有用其他名字發表文章嗎?

李:大概1986年,我由《星島日報》調去《星島晚報》,公司準備栽培我做晚報總編輯的接班人,我開始用「紅錦鯉」在《星島晚報》寫些新聞八卦,把採訪背後鮮為人知的人和事寫下來,很多人愛看,大受歡迎,連高官政黨也追看。我正式寫新聞報道、時事評論則用本名李錦洪。後來當上《星島晚報》總編輯,那時我寫作速度之快媲美倪匡,每日中午截稿前用20分鐘寫完一篇600字的評論,天天早上寫評論,下午回家寫副刊。

80年代香港的專欄文化

沈:那年代《星島晚報》的文藝副刊「大會堂」版刊登過許多佳作,不少80年代香港文學的重要作品都出自那裏。李先生當時有接觸過「大會堂」版主編劉以鬯先生嗎?

李:雖然我時任總編輯,可惜我從沒在報館見過劉以鬯先生。我加入《星島晚報》前,他已擔任副刊主編有一段日子,與字房裏的人熟稔,每次他都直接交稿給字房工人排字,自己校對。他通常下午到報館,那時晚報的編輯已下班。

後來,「大會堂」版在1991年停刊[1],我想起來有點遺憾。那時晚報開始沒落,經營困難,報館財政拮据,努力掙扎求存。管理層多次提出內容改革,有人認為「大會堂」文藝副刊的讀者少,應該刪除,廣告部甚至認為晚報的讀者只求消閒,不會有興趣讀「大會堂」版上看似沉重的長篇文章。我當時作為總編輯多番力保,因自己一直是「大會堂」版的忠實讀者,認為這是香港很有特色的副刊,而且一星期才刊一次,稿費支出不算高。但事實上該版的讀者主要是文學圈內人,人數有限,同事們認為這類文學的時代已終結。最後,我們抵不住市場壓力,改為辦一個星期日特刊,由新潮的文化人主編,寫的是新思潮、新文化,取代了「大會堂」版。

後來我從文友得悉,劉以鬯先生為此有點耿耿於懷,他對「大會堂」版有情意結,覺得《星島晚報》很絕情,自己主編多年的副刊被年輕總編刪除了,他不知道我背後極力保留了幾年,我其實是很尊重文人的。想起來我是做少了一步,應該親自向他講一聲,可惜我在報館從來見不到劉先生,欠缺了一個最後的告別,真的遺憾。

沈:李先生認為80年代香港的專欄文化有哪些特色?報紙專欄後來有何變化?

李:副刊的特色往往從該報風格反映出來,看頭版新聞的取材和標題可窺見該報副刊面貌。大眾化的報紙會找大眾化的作者寫專欄,對文字沒那麼講究,除了不寫粗口外,幾乎什麼都寫──聲色犬馬、生活妙趣,例如《成報》、《東方日報》。嚴肅報紙的副刊,比較着重文化及文藝性,突出作者本身的內涵和生活面貌,80年代的專欄作者以文化人為主,多數寫個人思想和感受,譬如《明報》、《星島日報》、《華僑日報》,還有文字比較正統、少有錯別字的《文匯報》和《大公報》。

90年代開始,專欄文章趨向知識性,作者寫自己的專業專才,副刊內容的知識層面提升了,文化層面降低了,知識取代文化,香港蛻變成知識型社會。那時亦是香港報業的黃金時代,百花齊放,各有特色,左中右政治立場的報紙也有,實際上政治色彩不是很強,風格其實是由市場決定。

現在報紙副刊的文藝性很淡,純粹走文藝路線沒有市場,以《明報》為例,副刊走專業評論路線,專欄都是寫文學評論、分享專業、批判時政等,為迎合社會需要,這是大勢所趨。

與何紫的緣份

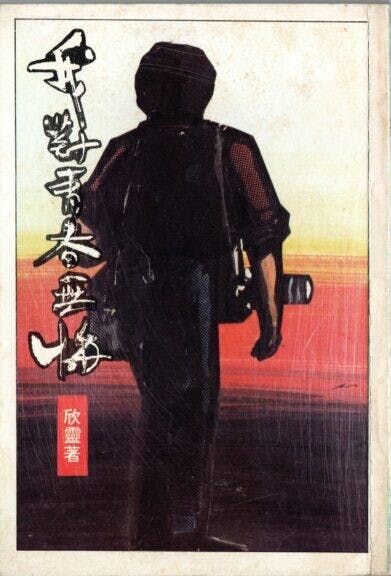

何:李先生第一本著作《我對青春無悔》初版於1983年11月[2],結集了《星島日報》副刊專欄「采風錄」的文章。請分享出書的過程點滴,書內文章和附錄的相片是你編選的嗎?

李:那時何紫辦山邊社,讀者對象是學生,他希望找有素質的年輕作者出書。當時小思留意到我在《星島日報》寫的專欄文章,她把我推介給何紫,並透過副刊主編何錦玲取得我的聯絡。後來何紫問我有無興趣出書,我當然有,於是大家一拍即合。那時我寫「采風錄」專欄已有一年多,我從累積的剪報中選些內容適合年輕人、文字較好的文章,然後影印給何紫。出書的過程很快,何紫還編選了些新聞相片放進書內,附錄「光影藝術欣賞」,這樣做不錯,跟我記者身分配合,不過我不知道他從哪裏找來相片,那時普遍對版權的意識不高。

我交稿後約2、3個月,新書就面世。何紫幫新人初次出書大都以贈書代替稿酬,記憶中我收到大概20、30本,已經很高興滿足,還記得當時這書售價是港幣8元,自己也買回不少。1983年出書時我還未足30歲,我曾祈禱希望30歲之後能夠出版一本自己的著作,結果我29歲便如願以償,對我很大鼓舞。此後,更多人留意欣靈寫的專欄,曾收到讀者來信,欣賞我寫的專欄與眾不同,很有特色,尤其對生命的那份熱情,展現何謂積極快樂、有意義的人生,談的是價值觀問題,當時很少作者用這個角度去寫,可能跟我的信仰有關係。

沈:《我對青春無悔》出版後,李先生的寫作道路有沒有新發展?

李:我一直繼續專欄寫作,「采風錄」專欄我也寫了大概5、6年。成為《星島晚報》總編輯後,我開闢一些新的副刊,發掘了一些新作者,可說是秉承何紫發掘新人的精神。然而,我的專注力主要在新聞工作上,後來香港的前途問題開始浮現,我投放較多精力在政治新聞,為香港探索前路;文學創作只是我的副業,沒有在這方面認真探究。

後來,我創辦了一份基督教周報《時代論壇》,離開《星島晚報》後,我開展了一個新的寫作模式,將基督教信仰、靈修生活和社會時事融合,那些在《時代論壇》上的寫作,亦曾經結集出版。我從來沒有專門為出書而寫作,全都是將發表過在報刊的文章收輯出書。其實我想過寫一本關於說故事技巧的書,我多年來為不同機構講學和培訓,累積了很多材料和例子,並且看到成效,譬如有一次我獲邀到澳門新聞局辦培訓,一年後他們發給我一條宣傳澳門的影片,並說同事們被我的演講啟發,用了故事思維去拍這影片,這是我最大的安慰,希望將來我可以把經驗整理,寫成一本書。

沈:李先生當時創辦基督教《時代論壇》周報,除了是回應香港九七回歸的時代需要,你基於什麼原因要在宗教的脈絡下創辦此刊物呢?

李:九七回歸的問題對當時香港社會衝擊很大,移民潮湧現,人心惶惶,大家對前途很恐懼。那時的基督教會比較保守,不敢談論時政問題,當時許多牧師、教會領袖也移民去,留在香港的教會領袖覺得要做點事,認為有需要設立平台去探討一些在教會內不敢講的事。那時我任職《星島晚報》總編輯,有教會領袖找我去談,包括劉少康牧師、余達心牧師、薛孔奇先生、盧家駇牧師等,我很同意他們的想法,於是在1987年創辦了《時代論壇》。但當時我亦覺得自己在《星島晚報》的工作很重要,因此繼續留在星島,同時兼任《時代論壇》的義務總編輯,上午在《星島晚報》上班,每周抽3個下午時間到《時代論壇》兼任編務,我兼職做了5年後,覺得長此下去不是辦法,於是在1992年我決定離開《星島晚報》,全時間投入《時代論壇》的工作。

90年代初是香港報業最蓬勃的時候,1997年快將來臨,大家覺得要快點辦報,於是業界掀起挖角潮,《壹週刊》也在此時期創刊,黎智英等報界老闆相繼找我加盟,甚至某些商人辦報,請我開價,幾乎是我開什麼價都願意照價請我,但最終我都推卻了。我去意已決,想全心全意辦好《時代論壇》,展開我另一個傳播生涯。我在星島累積的辦報經驗,預備我迎接人生的第二個里程,星島的15年給我很好的磨練,並且建立了人際網絡,最重要是磨銳我手中的筆,那時每天要寫大量文字,不同類型的內容,持續操練了15年。

般咸道的街坊文會

何:李先生曾撰文提及何紫是你的街坊,曾經與當時聚居般咸道一帶的文友陳耀南、胡燕青和黎海華,約了一次街坊文會,關於你們的街坊情誼有何回憶[3]?

李:這區甚具文化氣息,所以我曾撰文寫般咸道的文化風景。我們幾個寫作人原是個別認識,當知道同是街坊後,有一晚興之所至,5個人約出來喝杯茶,談文說藝,風花雪月,好不風雅。後來大家各自忙碌,街坊文會沒延續下去,但我們的感情還在,何紫走了,我與胡燕青、黎海華、陳耀南仍有聯繫。記得以前聚會陳耀南說話最多,聽他對港大的牢騷,他當時在香港大學任教中文,上司是西人,教中文自然被看輕。後來陳耀南移民澳洲,每次回港也談起我們以前的「般咸道文會」。雖然我們的文人雅集沒有成形,但我們在各自的文化崗位上努力。難得大家曾經住得那麼近,志同道合,「道」是街道之「道」,志同「道」合者,難矣。

何:爸爸曾在般咸道開辦「山邊公司」,你對這間街坊店舖有什麼印象?

李:那時我差不多每天經過山邊公司,一星期總會去逛一次,買些文具圖書之類,有時何紫會送贈他出版的書給我,印象中他的店舖人手不多,可能遇盜竊也無人察覺呢。這區有很多學校,整條般咸道充滿文化學術氣息,而正街與般咸道交界是食肆集中地,當時有莎厘娜餐廳、一些粥麵店等,一到午飯時間,附近5間中學的學生都蜂擁到這裏。所以山邊公司的選址很好,賴以生存便靠學生日常光顧,而每逢聖誕生意更旺,大批學生購買賀卡和禮物等,相信這小店能為何紫增加收入支撐他的出版社。

何:李先生曾接受何紫創辦的校園月刊《陽光之家》訪問,文章刊登在1986年6月出版的第5期,對於這份刊物你有什麼印象[4]?

李:那時是香港出版文化界土壤最豐富的時候,辦報很方便,很多有心人在撒種、栽種,但不一定看見收成,更未必有豐碩果實,那是需要很勤力的農夫去艱苦耕耘。《陽光之家》便是那時代的產物之一,它是一份健康用心的刊物,能夠入學校,得到老師家長信任,可見何紫的工夫。

何紫的文化足印

何:李先生與何紫曾一起為「開卷有益」青年閱讀獎勵計劃擔任評判,該活動由星島與香港電台合辦,頒獎典禮於1990年3月舉行,你對這活動有何回憶?

李:我擔任《星島晚報》總編輯時,經常代表公司出席活動。當年星島舉辦這個推動青少年閱讀的比賽,我代表公司出任活動籌委,而何紫和我都是當時的評判之一。頒獎典禮上,除了有何紫和我外,還有其他嘉賓,包括陳耀南、也斯、鍾偉明、杜漸、岑逸飛和台灣作家吳念真。何紫的活動能力很高,幾乎逢請必到,到處都有他的身影,他人緣好,有心有力,願意參與整個香港的文化工程。

這次與香港電台合辦活動後,我認識了港台的人,後來我投身《時代論壇》,港台找我做節目,包括在時事節目做評論,開展我在電台電視的另一個傳播生涯。那時我在傳播界很活躍,港台和商台的廣播節目也有參與。

沈:李先生曾撰文指何紫「在文化與商業之間,何紫努力去堅持一些原則,亦變通了一些。」[5]你作為傳媒人,對何紫在那年代的文化工作有何觀察和評價?

李:何紫是身兼文人和商人的結合體,純粹一面的話,走的路就迥然不同,而將兩者結合一身是不容易的。那年代有不少文化人專職寫作,譬如劉以鬯;有些則純粹走商業路線,譬如倪匡。而何紫成功找到他的市場定位,出版刊物針對兒童及青少年,內容亦以健康光明的人生價值作定位。此外,他最大的本錢不是豐厚的資金,而是廣泛的人脈關係,打通了文化界朋友對他的支持,文友樂意供稿給他出書,不會斤斤計較。何紫本身亦懂得寫,有心為青少年兒童寫作。

他知道商業上要生存,必須想些市場策略,我看他的策略是出書快、書價廉,一般學生可以買得起,份量亦不會太厚,容易吸收,作為課餘讀物很合適,並有助青少年學習寫作,例如他出版的「擷芳書列」,文章短小精悍,題材健康,雖不是純文學,但文字亦算講究,不少年輕讀者很喜歡。我認為他在文化與商業兩者之間拿捏得很好。

其實他要擴大商業規模很簡單,引入新股東便成,但這樣沒有了自己。他能完全自主,這是他守得好的地方,縱使這樣限制了發展規模。不過,出版的成敗、成果不是看即時,乃是延續一段很長的時間,何紫這檔小小的出版事業,在當時那麼多巨人底下,它是一枝奇葩,影響力能夠去到今時今日,仍然有人去研究、去紀念。

我想何紫自己也預料不到,一生的工作能在香港文壇留下很深的文化足印。他當時可能只想到令業務能夠生存,可以養妻活兒,做些好事,造福兒童,已經很好,哪會想到30年後有今天的成果。我相信何紫也不會想到,當年幫一個年輕記者出書,對他影響那麼大,使他得到激勵和肯定,策勵自己前進。

何:爸爸盛年時患上肝癌,確診大約一年後病逝,終年53歲,臨終前數月信奉了基督教。李先生在1991年12月出版的《時代論壇》周刊中製作「何紫專輯」,刊登了幾位基督徒寫作人的悼文,包括小麥子、胡燕青和欣靈[6]。 你對此有何難忘回憶?

李:重讀自己寫的這篇悼文,勾起我一些回憶,記得我在何紫追悼會上,唱了一首當時的流行曲《坭路上》,這是一首何紫生前很喜愛的歌[7],有幾句歌詞用來形容他很貼切,他的工作就似青苔,不經意地慢慢滲透,潤物無聲。

何紫病重時的信仰狀況,我是透過小麥子知道的,當她告訴我何紫接受了基督教,我感到很安慰。何紫一向的形象很正面健康,本身有很強的感染力,他晚年歸信基督,是完美的終局,我覺得是感染力的延伸。

小麥子、胡燕青和我都曾經是山邊社的作者,那時她們兩位經常為《時代論壇》寫稿。在悼念何紫安息的事上,我們又再同台聚首,上主的安排真奇妙。何紫逝世後,很多人寫悼念文章,大多寫與他的交往事蹟、成就貢獻,很少能進入他的生命深層,當觸及他的信仰便是進入他深層生命了,這個「何紫專輯」很特別,記錄了他生命的深層。

何:爸爸患癌後,四處尋求治病良方,又練氣功,又吃西藥,又返國內治療,中西合璧,各種方法也試試,對於他患病期間歸信基督你有何看法?你認為他是抱一個怎樣的態度去信耶穌?

李:當一個人去到無能為力的境況時,定會上下求索,尋求一種自己以外的力量,看誰能幫自己、救自己,在沒有信仰下,這人必定會到處去找。可能有人會覺得何紫是隨便去找一個信仰,但從基督信仰來看,不是何紫找上帝,是上帝找何紫。上帝在他生命過程中留下許多的指紋,這些指紋包括上帝讓他認識李錦洪、胡燕青、小麥子,這些指紋一起出現時,更清晰可見是上帝來找他,當他肯去回應,便會有追求的心。

也許有人會覺得他是臨急抱佛腳,甚至是想到死後用基督教儀式會容易處理些,這是很世俗的看法,但這不重要,最重要是知道自己安息那一刻會去那裏,相信何紫最後找到了,所以他很安然的離開。很多人認為信仰是殊途同歸,信仰教義都很接近,但其實信仰最不同的是「歸不同」。香港跑馬地墳場門外,有一句對聯寫「今夕吾軀歸故土,他朝君體也相同」,相同者只是大家都葬在黃土之下,但黃土不是終站,其實不同者是終極去哪裏、歸何處。何紫找到歸何處了,他無悔無怨,安然離去。

註:

[1] 劉以鬯〈這是最後一期〉,《星島晚報》副刊「大會堂」,1991年4月4日。

[2] 欣靈《我對青春無悔》。香港:山邊社,1983年11月。(擷芳書列)

[3] 欣靈〈般含道文會〉,《星島日報》副刊專欄「泥路上」,1991年11月7日;另收錄於《童心永在──何紫紀念特輯》,(香港:香港兒童文藝協會、香港作家聯誼會,1991年11月24日),缺頁碼。

[4]〈新聞從業員專訪──青春無悔說欣靈〉,《陽光之家》第5期(1986年6月15日),版1及版3。

[5] 欣靈〈他對生命無悔〉,《時代論壇》第226期(1991年12月29日),頁5。

[6] 「何紫專輯」,《時代論壇》第226期(1991年12月29日),頁4-5。

[7] 何紫〈廣告和流行曲〉,《如沐春風》(香港:山邊社,1987年6月),頁74。

「何紫和那時代的人物」訪談系列文章: