今次筆者解讀《射鵰》謎團後發現原來小說包含了兩個動人心弦的英雄故事。看到梁林面對苦難時,筆者知道是真實歷史而感同身受,又會為郭黃排除萬難,每次都有驚無險,大步過關而歡呼喝采。

洪承疇降清主要原因非莊妃獻身,而是深思熟慮後認為投降可以再展抱負。兼且兵敗被俘,即使逃回明朝,面對刻薄寡恩,喜怒無常的崇禎帝,會有什麼好事呢?

1943年前,傅秉常長時間在立法院和外交界服務。傅秉常與伍朝樞、孫科關係尤深,一生仕途起伏進退,亦多與兩人有關,故本書討論伍朝樞和孫科亦較詳細。

《禪意日常──馬星原水墨畫展》將於9月23日下午2時,於澳洲悉尼南天寺海會堂開幕,展出30多幅馬星原近期精心畫作。

我的生活曾經非常的忙碌,忙着照顧孩子忙着服侍丈夫, 我的家就是我的全部世界。人生走到現在,原來就是自己一個人。

香港早年在粵劇方面比廣州原本保留更多例戲,更有破例立新的膽色,採用小提琴作頭架是薛覺先的實驗。這份mix and match的膽識和創意,是地道香港人素常出現的改革意志。

論者一般甚少談到傅秉常與香港的種種關係,而這一部分卻是傅秉常研究的重要一環。本書嘗試根據各種原始資料,填補這一缺門。

聯合出版集團以「文化躍動‧啟迪傳薪」為30周年主題。即日起至10月7日,三聯書店、中華書局和商務印書館等的50多門市將向讀者重點推介30本好書,並提供購書優惠。

莊子說:「道術將為天下裂。」今天世界的道術,則全為人人各自營生與牟利。德性一觀念,似乎極少人注意。職業為上,德性為下。從事教育工作者,亦被視為一職業。

哪一個名稱是《紅樓夢》最真確的稱呼?我個人認為,糾纏幾個或虛或實的名字,本身就沒什麼大意義。

筆者希望透過這部傳記,探討傅秉常這位具香港背景的粵籍社會精英,如何參與中國近代化的進程,由此反映香港在中國近代化中所擔當的角色。

所謂「道法自然」,老子便是希望社會制度也效法這種大自然運作模式,期望所建立的新制度,亦同樣好似大自然一樣,萬物平等、有一個良好營生環境讓萬民皆有所養、同時沒有人自以為主。

司馬長風等知識分子,痛心中國文化受摧殘,又嚮往西方的自由民主,因此友聯的刊物,就成了他們散播理念的平台,《中國學生周報》是其中重要的部分。

當年念近代史,「九·一八」事變已如烙印般,鑴刻心中。想不到,多年後,竟然有機會來到瀋陽,踏足在這個地方。

綜合香港的招牌和牌匾,字體上六書可說樣樣皆有。只要我們用心去觀察發掘,香港書法可說比比皆是,就在生活裏每天皆與我們擦身而過。

人心,是可以統計歸納的。通曉行為心理學,讓他它成為你最強的職場武器。

尼日利亞哲學家奧比認為人道必須建基於人道立場以外,且以非洲人在近代及現代史裏親身經歷的具體及特殊內容為基礎,並以從個人到群體的共同歷練為依據。

因為「盜」之本義為偷,「賊」之本義為「殺害」,引而申之,則偷竊者曰「盜」,殺人者曰「賊」。

洪承疇(1593 – 1665)是明末清初的大漢奸,也是建立清朝的大功臣。幾百年來已成定論,但很少人留意到滿州人的覆滅,早在洪承疇的計算中。

我們必須反思自身有否被過度的慾念支配,時刻提醒自己要圓融平和,為而不爭,免至悔及已晚!

我偶然撿到一份董慕節的批命書,當然外界不會知道命主是何許人,這不重要;重要的是我想和大家分享一下批命書是個甚麼樣子,很多人包括我自己都沒見過批命書。

所謂「道法自然」,並非是指一般人平時生活上的自然,而是指以自然法則作為社會運作原則。這自然法則就是人人平等以及生存權的保障,可以稱為「基本人權」。

論到香港文學的價值在哪裏,她與香港歷史和社會現實構成怎樣弔詭的關係,足證文學的多元價值,香港的本土文學,既可作跨域理解,為香港人說故事,為香港編寫歷史。

《時務報》的重要性,不單只開啟新思想新風氣,更領導其進一步發展,而匯成維新運的熱潮。

水月宮經歷過兩次重修,破壞了原來一些特色,2010年獲古諮會確定為三級歷史建築。

梁啟超在近代中國思想史中,實居於一個新時代的啟蒙者的地位,其思想學術的價值在其開闢門徑,及其所予人的啟發和影響。

「不二門中有髮僧,聰明絕頂是無能。此身不上如來座,收拾河山亦要人。」南懷瑾這首詩,也能說明他不止心在普及經典,亦心繫現實社會政治。

中大製作的舞台劇《摯愛》,無論在橋段、情節、框架,實與五十年代的舞台劇《專誠拜訪》雷同。無論怎樣改頭換面,加鹽加醋,對話劇中人、藝評家、資深觀劇者等而言,是不難察覺後者是脫胎於前者的。

無論如何,李振盛拍的照片中存在的某種模棱兩可的內容,迫使我們不斷質疑我們以為我們正看到的東西。

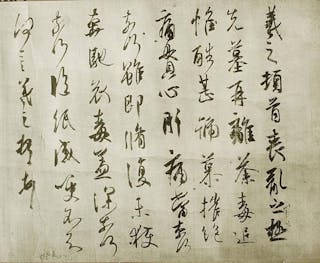

挖人祖墳,不光是盜人財物、辱人先人,還是斷人子孫風水氣脈,所以當王羲之獲知祖墳第二次遭人盜毀,心肝俱摧,寢食難安,激憤之下給朋友寫了一封短札。