教育局局長蔡若蓮喜歡語文科、愛閱讀,年輕時夢想成為運動員,長大後曾投考警察,然而命中注定做「文人」,畢業後獲聘為教師,「愈做愈鍾意」,直至成為教育政策掌舵人之前,執教鞭超過30年。

她推介名著《天地一沙鷗》,相信不斷突破局限才能攀登更高境界。她也從書本獲得啟發要放下偏執。閱讀悟人生,局長呼籲同學接納自己的短處、不怕轉變,通過不懈鍛鍊釋放潛能,並且相信跨越困難才能得見收成的喜悅,朝「今天比昨天進步」、「成為更好的自己」為目標。

求學路上,我們力爭「5**」;人生路上,我們追逐自己的一顆「星星」。心之所想,似遠還近,今期《駿步人生》,教育局局長授你摘星秘笈。

字裡行間

人在旅途,需要星光引路。教育局局長蔡若蓮1988年開始執教中學,至2013年成為中學校長、2022年出任香港特區政府教育局局長,大半生事業離不開教育工作。她接受《駿步人生》客席主持、馬會對外事務助理經理江旻憓訪問,細說成長路上引領她找到方向的那顆星。

「小時候有好多夢想,第一個夢想其實想當運動員。」兒時收看奧運會賽事,很仰慕那些運動員,後來了解自己能力根本不適合。她形容自己好動,喜歡「郁來郁去」,畢業後一度投考警察,「維持社會秩序,應用自己所學去拆解不同危險情境,好有挑戰性。不過,這得需要過體能一關。」

最後,她選擇了教育。「另一個兒時夢想是當老師,投入老師行列後,發覺自己很喜歡做老師,自此便沒有離開過教育界。」

啟發學生時代的蔡若蓮找到生命中的那顆星,源於她喜歡閱讀。自言讀書時代屬於「乖學生」、「不算是最聰明,但很勤力」,而且「老師吩咐的事我一定認真地完成,因為我覺得老師很用心教導,如果自己不認真便對不起老師。」這份認真感,往後一直伴着她的成長與學習。

當年於浸會學院(現香港浸會大學)的中國語言及文學系畢業後,多年來不斷進修,完成多個高級學位,包括香港中文大學教育博士等。終身學習、終身閱讀,由乖巧學生,到長大後達成夢想執教鞭,再轉戰教育局成為問責局長,蔡若蓮的人生旅途一直有書相伴。

「在人生不同階段,你會有很多疑問,需要認識不同範疇的知識,當你不是經常有朋友在身邊幫助你解答問題,我會從書本中找尋(答案)。」

學習釋潛能 做更好的自己

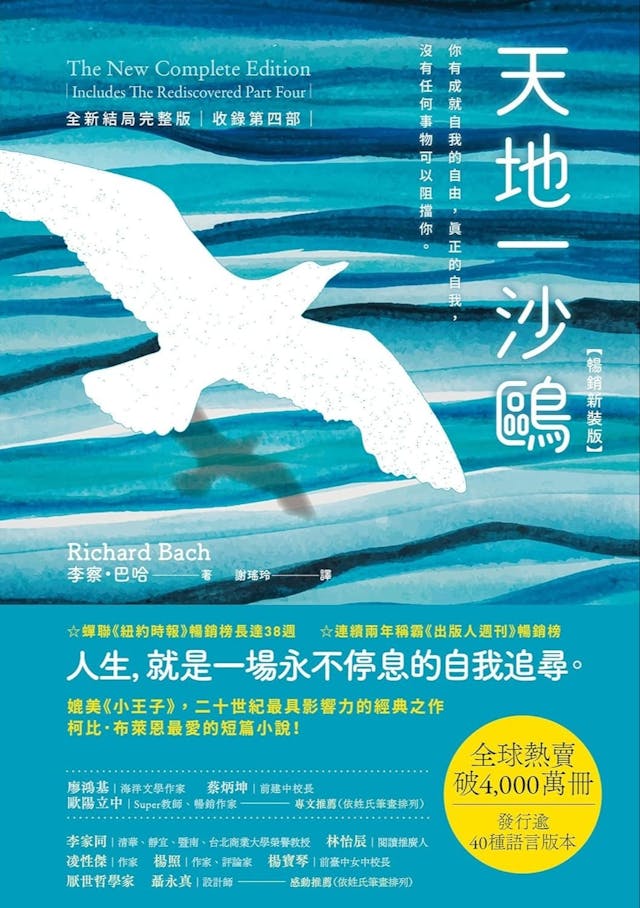

其中一本被她形容為畢生受用的好書,是她初中階段閱讀的世界名著《天地一沙鷗 Jonathan Livingston Seagull 》。

「描寫一隻海鷗學飛的過程。飛行有不同層次、階段,當牠學懂飛行,就跟其他海鷗一樣,父母叫牠早點去低飛覓食,可以搶到『魚毛』,搵到食……但牠發覺作為海鷗既然擁有飛的能力,為何不飛高一點,看看天空有什麼?」

此書引人入勝之處是它蘊含的人生哲理。「海鷗不滿足於低飛,也不是吃飽後便睡、躺平。即使天氣很惡劣、父母反對,牠仍堅持飛高一點、看遠一點,最後飛到很美好的境界。」

蔡若蓮指出,生命有很多潛能,透過學習,自己有可能做到自己也想像不到的事。「《天地一沙鷗》正好提醒我們透過學習,釋放能量,愈來愈好,做一個更好的自己。」

人生不同階段有着不同的疑問,從書中找答案是其一途徑。她說有時工作辛苦、壓力大,會疑問「工作意義是什麼?人生終極追求的是什麼?」現階段的她,會閱讀諸如心靈雞湯類的書籍,讓自己反思固有價值觀,是否執迷不悟,以及生命的意義等。

人生疑問由書解答,難關也靠書去克服。笑言一直很怕數學的她,就很有勇氣閱讀了《數學大歷史》,認為是挑戰自己不熟悉及害怕的範疇。事實上,中二時跳級,她亦靠自己買來一大堆數學練習自學,迎難而上。

沒有不痛之法 唯有鍛鍊

書籍助她高飛,為她解難,但生活上還是不斷會經歷困難和逆境。她談到自己遠足的經歷。「行山時發現有些人行山後不會腳痛,就嘗試去找不痛的方法,原來是沒有的。」

她後來了解到,自己核心肌肉不足,需要靠自身鍛鍊去克服,於是堅持早晨五時起床做運動,提升肌肉力。她稱,沒有人能代替你自己承擔困境,這必須自己去感受、面對和克服;卻因此,你可以藉此提升抗逆能力。

工作時間表排得密麻麻,要堅持早起,談何容易?精神奕奕的她卻從容地表示:「出一身汗,眼睛都可睜大一點……用腦過多而不運動,四肢很快便退化。」不說不知,原來眼前溫文爾雅的局長,還開始學習泰拳!

蔡若蓮對主持江旻憓說:「記得你說過,困難不會永遠都存在。」局長認為,只要堅持就能過去,儘管過程會辛苦,但突破難關便會很開心。

筆跡

時代前進,教師眼見變化之一,就是愈來愈難看到學生的手寫字跡。「以前沒太多電子產品,老師和學生都是用黑板和粉筆,可以看到大家不同個性和風格的字跡,人與人的接觸較直接和緊密。」

科技改變人類的溝通模式,同時科技可以令人類變得更智能。現今電子媒介五花八門,人工智能發展更是一日千里,影響所及,校園也日漸走向電子化。為啟發學生數碼創意,從小培養主動運用科技造福人群,馬會慈善信託基金策劃及捐助「賽馬會運算思維教育計劃」,並由香港教育大學、美國麻省理工學院及香港城市大學共同策動。

計劃聯同本地教育家及世界頂尖學者,為教師提供優質教材、學習平台、以及專業培訓。2023年教育局正式採納並改編了計劃的教材,並將其納入全港小學的常規教學,在所有教室建立一個有利培養數碼創意的環境,將運算思維教育納入正規和主流課程,讓每個學生能動手動腦愉快學習,為瞬間萬變的數碼未來做好準備。經過多年的努力,參與計劃的人數增至逾十萬名學生和三萬位家長,更培訓了2000多名老師。

運算思維教育助解難

蔡若蓮表示,感謝馬會的帶領,「賽馬會運算思維教育」計劃讓學生學習應用人工智能,更重要是從小培養出運算思維,輔助他們一步步拆解、分析問題,並找出解難方法。

問局長,現今學生面對的競爭似乎愈來愈大,也要與其他地區的學生競爭。蔡若蓮表示,目前本港有五所教資會資助大學躋身世界百強大學,令香港成為世界上頂級大學最集中的地方之一,當中四所更位列全球最國際化大學前十名,吸引特別是來自「一帶一路」等地區的頂尖學生來港就學,有助香港發展成為國際教育樞紐。

不過她提醒學生,不需要與同學比較。「一山還有一山高,即使是世界第一,也會遇上更強對手。」她向同學贈言,要與昨日的自己比較,「(要問)今日有沒有比昨日進步」、「要希望有一個更好版本的自己。」

至於如何做到「比昨天的自己更好」,她認為要有向上的動力,當成績不似預期,不要否定自己的本質或質疑「是否我比人蠢?不夠別人聰明?」而是要對自己說可以更加努力,那自然就會有動力,從而得到進步。

然而,學習往往被質疑「求學為了求分數」,因此難以愉快學習。蔡若蓮卻認為「求分數」與「愉快學習」兩者並無矛盾。「(我)考A Level(高考)時,數學組的同學計數計到喊;但過不久,又會很開心對我說,終於計到了!」她說見證過「求分數」及「愉快學習」共存,而快樂正是源於克服困難後的成功感。

與小學生一起練跑步

少做運動也是當今學生的普遍現象。世界衛生組織指出,5至17年歲的兒童及青少年應每天進行至少60分鐘中至高強度的體力活動。由賽馬會慈善信託基金策劃及捐助的「賽馬會家校童喜動計劃」,旨在設計一套更有效的運動及體力活動模式,透過家長及學校的合作及科技應用,提升學童參與體力活動的效能和動機,培養他們終生運動的興趣和習慣,促進香港學童身心均衡健康發展。計劃有合共35間小學參與、惠及約3萬名學童及其家長。

此外,馬會推動「賽馬會樂動人生計劃」,為來自低收入地區的小學生度身設計免費且優質的運動及音樂教育項目,培養學童的體育及藝術素養,促進全人發展,提升心理健康及學習表現,為他們的將來創造更多機會。計劃內容包括入門體驗活動、持續及進階體育與音樂訓練課程,預計惠及15間小學、合共超過十萬名學童、其家庭成員和教師,以及公眾人士,當中超過8,000名學生透過計劃接受持續或進階培訓。

關於運動,局長本人是業餘跑手,今年香港馬拉松更首度挑戰「半馬」路程,以2小時40分鐘完成賽事。她最近當上義工,在跑步堂與一班八至十歲的小學生一起練跑步,「他們比我跑得還快,我稱他們為『師兄、師姐』!」

蔡若蓮鼓勵學生每天做60分鐘帶氧運動,認為身體好了,體能提升,學習就能更集中精神,希望學生在德智體群美各方面作全人發展。

魔術師

掌管香港的教育政策,我們所認識的局長,其實平日除了恆常做運動,也奉行簡約的生活哲學,其中一例反映在飲食上。「煮得簡單,全部都是烚,以瓜代替菜,就不用花太多時間清洗。」她每日只睡5小時,把握時間工作,因此煮食也要求效率與營養兼具。

儘管如此,過時過節,她仍會親自下廚煮點家鄉菜,包括她最喜歡的煎蠔餅,還有福建特色菜如麵線和潤餅。

「教育人」回家後,也猶如萬家燈火中主婦的日常。問任職過多間學校的教師,又當過校長的蔡若蓮,接觸師生無數,對教師的要求會否特別高?心目中的好教師又要具備什麼條件?

「第一要鍾意學生、愛學生!」她毫不猶豫說出教師對學生有愛是關鍵。

她說,教師當然要喜歡自己的學科,有學問才可以傳授予同學,「但如果你不關心、不觀察同學,其實也做不到一個好老師⋯⋯我們最記得的老師未必是教授我們最多知識的那位,反而多數是最了解我們的老師。」她認為,了解學生之後,自然可以按他們的特點,因材施教,引導他們釋放自己的潛能。

要了解學生,自然要付出時間。「我做校長時,每日都很早回校,站在學校大門,同學進校便跟他們打招呼,放學則say goodbye。」師生關係由此建立,學生有心事便會找她傾談。「當時每日都會相約不同的同學一起食飯盒,他們可以自由報名與我午膳;大家什麼也說,由喜歡什麼科目,到最近與哪些同學玩、玩什麼;也會談論校政、喜歡小食部售賣那款食物等。」

她讚賞不少教師及校長都願意花時間在學生身上,包括有校長用心記下全校學生的名字。

難忘小思邀請張國榮

教師對學生的愛不淺,對學生的影響更深。蔡若蓮自己最欣賞的為人師表,是筆名「小思」的教育家盧瑋鑾。

她憶及,與小思老師是在自己大學畢業後遇上。當時有一課文學與電影的對讀,小思請來歌手張國榮,早料會引起哄動,「但小思教學很認真,一開始便說明,大家不准影相、不准包圍偶像。」最終學生都很專注地上了這一課,聽張國榮分享拍《胭脂扣》及與作品的對讀。小思大抵不知道,自己的認真態度,啟發學生可是一生一世。

正如蔡若蓮在自己的著作《與夢想同行》中所寫:「教師就像生命的魔術師,只要把握時機、用對方法,隨時可以啟動學生生命的密碼,釋放無盡潛能,翻轉生命。」

原刊於馬會刊物《駿步人生》,本社獲作者授權轉載。