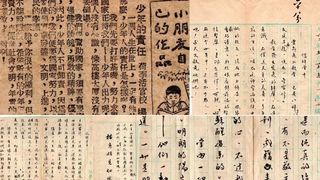

[編按:以下為作者一場關於近體詩格律講座的文字稿,內容主要以近體詩的平仄、格律及拗句為主,將分12節發布,以饗讀者。]

承接上文:〈關於可平可仄之字──近體詩格律概說〉(12之11)

多音字

我們日常生活中經常會接觸到多音字。多音字是具有兩個或以上讀音的字,而每個讀音往往有不同的涵義。如前面的「看」,在古代可平可仄、並不影響涵義,到了現代卻轉變為多音字,讀平聲表示看守,讀去聲表示看視,但這個例子很特殊。一般來說,無論現代國語或粵語,大多數多音字都是由古代繼承而來。比如「重」字,注重的重讀去聲,重複的重讀平聲,不僅自古已然,國語、粵語也有相同的區分。如賀知章七古〈望人家桃李花〉「南陌青樓十二重」,此處顯然讀平聲。而賀氏另一首〈奉和聖製送張說巡邊〉「恢邊重漢功」,此處則讀去聲。這些多音字,不能因為格律和押韻而臨時改變讀音。

破讀字

注重的重與重複的重都是常用字,雖然二者讀音相似,但兩種涵義之間的關聯也比較間接。但在傳統讀書音中有一類多音字,往往會改變該字的習慣讀音來區別該字不同的意義或詞性;而慣用讀音的改變,多半在於音調的不同,也有少數是聲母、韻母都有所變化。這一類多音字,我們稱為破讀字。舉例來說,「冠」讀陰平為帽子之義,讀去聲則指戴帽、乃至居首,如「勇冠三軍」。「衣」讀陰平為衣服之義,讀去聲則指穿衣,如「衣錦夜行」。「雨」讀上聲是雨點之義,讀去聲則指下雨、飄灑,如「天雨粟」。這些例子都使讀音不變,僅改變聲調來表現不同的詞性。又「樂」讀入聲(粵語lok9、國語lè)為名詞或形容詞,為快樂之義;改讀去聲(粵語gnau6、國語yào)則為動詞,為喜歡之義,如「敬業樂群」。這就是聲調和聲母、韻母都有改變的例子。

不過就近體詩創作而言,「雨」、「樂」等字的破讀都為仄聲,並不影響平仄,而「冠」、「衣」等字恰好平仄相對,作詩時必須注意,不可混同。如高適五排〈宋中別周梁李三子〉「方寸且無間,衣冠當在斯」一聯,對句基本句式為「平平仄仄平」,「冠」字當讀平聲,作名詞用。高適另一首五排〈留上李右相〉「本枝連帝系,長策冠生靈」一聯,對句基本句式為「仄仄仄平平」,「冠」字當讀去聲,作動詞用。再如劉長卿五絕〈過白鶴觀尋岑秀才不遇〉尾聯:「應向桃源裏,教他喚阮郎。」對句的「教」讀陰平,為讓、使之義。若讀去聲,此句即犯孤平。又如劉氏五律〈贈普門上人〉頷聯:「惠力堪傳教,禪心久伏魔。」出句基本句式為「仄仄平平仄」,「教」字必讀去聲,為教化之義。此外還有不少破讀字,大家在閱讀、創作時都要注意,茲不一一舉例了。

變音字

接下來說變音字。國、粵語中有某些習以為常、乃至積非成是的變調及變音字,一旦用於詩詞中,必須讀回本音。茲舉常用之例如下︰

國語︰場本讀平(chang4),坊本讀平(fang1),禧本讀平(xi1),儲本讀平(chu2),籠本讀平(long2),眶本讀平(kuang1),韋本讀平(wei2),奄本讀上(yan3),庾本讀上(yu3),播本讀去(bo4),究本讀去(jiu4),剽本讀去(piao4),綜本讀去(zong4),遂本讀去(sui4),誼本讀去(yi4),諍本讀去(zheng4)

粵語︰銘本讀平(ming4),冥本讀平(ming4),緋本讀平(fei1),刊本讀平(hon1),漪本讀平(jyi1),韋本讀平(wai4),愉本讀平(jyu4),嬪本讀平(pan4),湍本讀平(tuen1),浦本讀上(pou2),庾本讀上(jyu3),坎坷本讀上(ham2 ho2),渲本讀去(syun3),媚本讀去(mei6),誼本讀去(jyi6),絢本讀去(hyun3),蹈本讀去(dou6),酵本讀去(gaau3),緩本讀去(wun6),暈(日暈)本讀去(wan6)

以上這些字,由於變音影響到平仄不同,在創作詩詞時特別需要注意。此外,順便提一下訓讀字。日語中所謂訓讀,是對於漢字的一種發音方式,讀時並不採用漢語的音,而是使用該漢字在日語中固有同義語匯的讀音。就好像日文的「桜花」,讀成sakura hana即訓讀,讀成oka乃源於漢字讀音(「櫻」字在漢語中古音的讀音大約接近「央」,日語去掉後鼻音-ng,就成了o;而ka的發音,則依然與現代漢語的「花」接近)。

至於粵語、閩南語等,在口語中也有一些訓讀字詞。根據語言學家的說法,許多早期出現的訓讀是因為當時百姓的文化程度不高,習慣了讀錯字,甚或以源於少數民族語言的讀音來讀某個書面詞彙,於是習以為常,不再改變。閩南話的文白對立很普遍,其就有不少的情況來自訓讀。例如「燙」字讀「燒」,「香」字讀「芳」,「男人」讀「查甫」、「女人」讀「查某」等。粵語中的訓讀很少,最常見的例子大概是「熨斗」的「熨」,原本讀「蘊」音,但日常中會念成「燙」。由於粵語文白對立的情況不嚴重,因此在口語以外可以直接朗讀文言文、白話文,這是粵語先天的優勢。

關於合掌與「單行之氣」

由於篇幅關係,我們在介紹近體詩格律後,無法進一步討論其寫作手法。在這裏簡單介紹一個概念:合掌。就對仗而言,合掌主要是指語義雷同,凡屬同字、同義、近義詞語對仗,均為語義合掌。比如西晉劉琨〈重贈盧諶〉詩︰

宣尼悲獲麟,西狩涕孔丘。

此詩為古詩,自然無格律可言,但在內容上,上下句卻講了同一件事:宣尼就是孔丘,西狩、獲麟也是同一典故。又如初唐著名詩人宋之問的五律〈初到黃梅臨江驛〉首聯︰

馬上逢寒食,途中屬暮春。

清代紀曉嵐指出︰「馬上」就是「途中」,「寒食」是清明,自然在暮春。剛才所舉劉琨的詩很長,一聯之中將同一典故重複兩次,也許會有一倡三歎的效果。但宋之問這首近體詩的篇幅短小,如此重複既浪費篇幅,又顯得冗贅。

進而言之,宋之問此詩的對句,有的版本作「愁中」,自然較「途中」為佳。但「寒食」、「暮春」的語意重複依然存在。縱然兩句句意並非完全相同,即便有一二詞語為同義詞或近義詞,若非刻意安排,就應盡量避免。這種局部的合掌,前人稱為「龜鼈對」。近人王敬身先生《詩法指要》指出:

龜鼈對者,謂以兩字義同者作對也,如以聞對聽,以憂對愁,以為對作,以隨對從,以冷對寒,以如對似,以山川對河嶽,以天地對乾坤,以吁嗟對嘆息,以吟嘯對歌呼,以寂寥對蕭索,以跋涉對奔波之類皆是。(註1)

王先生又從清人顧嗣立《寒庵詩話》中徵引了一個關於龜鼈對的掌故:

薩天錫詩:「地濕厭聞天竺雨,月明來聽景陽鐘。」虞道園見之曰:「詩信佳矣,但有一字未穩:『聞』與『聽』義同。盍改『聞』為『看』?唐人『林下老僧來看雨』,又有所出矣。」薩稱善。古人論詩,一字不苟如此。(註2)

虞集建議薩都剌把詩中的「聞」字改為「看」字,避免龜鼈對,真可謂「一字師」。不過,龜鼈對主要是針對實字而言,實字避免重複比較簡單,虛字則較難。例如「如花似玉」,前後二字相對,但我們就不能因為「如」、「似」兩個虛字同義而指責其為龜鼈對了。

進而言之,唐人作詩往往會在對仗的一聯中將同一件事正說、反說,如李商隱〈無題〉頷聯「春蠶到死絲方盡,蠟炬成灰淚始乾」,兩句說的都是死而後已。這一聯兩句分別用了兩個不同的典故,當然算不上合掌,但內容還是較為接近。近人徐復觀先生曾提及,宋詩不同於唐詩之處,在於所謂「單行之氣」:也就是一聯兩句對仗雖然工整,但說的卻是兩個意思。如黃庭堅七律〈寄黃幾復〉頷聯:「桃李春風一杯酒,江湖夜雨十年燈。」上句講當年同遊的快樂,下句講分別十年間的清冷,內容完全不同,卻共同營造出一個完整的意境。毋庸置疑,這種「單行之氣」在唐代杜甫、韓愈的詩作中已往往有之,但宋人為了避開唐人窠臼而另闢蹊徑,「單行之氣」更大行其道。我們作為初學者,如何讓篇幅有限的近體詩承載最多的資訊?宋人這種「單行之氣」的手法或許可以給予我們啟示。

註:

王敬身︰《詩法指要》,收入氏著︰《王敬身詩文集》(杭州︰浙江古籍出版社,1997年),頁64-65。

同前註,頁65。

「近體詩格律概說」 12之12

延伸閱讀:

〈近體詩創作有什麼入門書籍?〉(12之1)

〈近體詩的體裁〉(12之2)

〈近體詩的平仄與基本句式〉(12之3)

〈關於黏對〉(12之4)

〈各種起句方式〉(12之5)

〈關於孤平〉(12之6)

〈關於下三平與下三仄〉(12之7)

〈單拗與雙拗〉(12之8)

〈《平水韻》的淵源〉(12之9)

〈近體詩的用韻〉(12之10)

〈關於可平可仄之字〉(12之11)

〈關於多音字、破讀字、變音字與合掌〉(12之12)