在今天的時代背景下,討論開放與全球科技合作有其特殊的意義。我們至少可以從三個大方面來討論這個問題。

開放與全球科技合作的特殊背景

第一,就內部發展而言,我們需要通過科技的進一步發展把自己提升為發達經濟體。

改革開放以來,經過數十年的努力,我們創造了世界經濟奇迹,從一個貧窮經濟體發展到世界上第二大經濟體。但是,數量型經濟增長已經走到了極限,質量型發展是必須追求的目標。近年來,我們強調高質量發展是硬道理,提出了發展新質生產力,藉此來實現基於科技進步之上的經濟增長。無論從歐美發達國家還是從日本和亞洲四小龍經濟體的發展經驗來看,這是正確的戰略判斷。一個經濟體從低度發展到中等收入水平,可以通過充分利用現存的比較優勢,包括人口紅利(勞動力)、低成本的土地和從發達國家擴散開來的成熟的技術。但是,從中等收入到高收入的提升則必須依靠基於技術進步之上的產業升級。對中國這樣一個龐大的經濟體來說,尤其如此。

第二,廣大的全球南方國家的發展也需要科技的進步。

今天,全球南方已經形成為一股愈來愈強大的國際政治力量。但是,在發展層面,全球南方面臨前所未有的挑戰。儘管全球南方總體上在崛起,尤其是金磚國家,但很多國家依然處於早期發展階段,有些甚至處於低度發展階段。很多經濟體缺失內生發展動力,而需要通過出口導向型的經濟發展來實現工業化。只有工業化才能幫助這些國家走出依賴資源、廉價勞動力、廉價土地等原始手段的境況。也就是說,技術進步是關鍵。

第三,我們面臨一個日益惡化的國際環境。

儘管過去數十年的全球化創造了巨量的財富,但全球化也導致了嚴重的內外部經濟失衡。在內部,主要經濟體不僅經濟結構失衡,而且因為無能力實現基本社會公平,導致收入差異急劇加大,社會高度分化。在很多國家,內部失衡導致了民粹主義的崛起。在外部,世界經濟也是高度失衡的。如同內部失衡,國際失衡也表現在經濟結構和國際公平。一些國家越來越富裕,而另一些國家則越來越貧困。國際失衡是內部失衡的必然結果,並不存在一個抽象的世界經濟失衡。世界經濟失衡是各國內部失衡尤其是主要經濟體失衡的結果。國際失衡導致了國家民族主義的崛起,表現為國家間的對立。

為了應付內部失衡,處於技術發展前沿的國家開始實行經濟民族主義和貿易保護主義。這方面,美國顯得尤為典型。從特朗普第一任期到拜登期間再到現在特朗普的第二任期,美國一直在高科技領域對中國實施所謂小院高牆式卡脖子,在產業鏈和供應鏈領域實施「脫鈎斷鏈」。局勢還在不斷惡化。美國國務院最近宣布要停止中國留學生的簽證。對理工領域留學生的限制早在前些年已經開始,現在變得更加系統。同時,在國際層面,美國也採取長臂管轄,出台各種毒款條例,限制中國和其他國家的經貿和科技交往。就此而言,中美貿易談判的重要性不言而喻。作為第一、第二大經濟體,中美兩國經濟已經高度互相嵌入,強行脫鈎都會是自我傷害。也很顯然,中美兩國經貿談判也已經超越了兩國關係,而是關乎未來全球經濟秩序的重構。

如果美國的經濟民族主義和貿易保護主義繼續,那麼廣大的發展中國家會面臨較之中國更為嚴峻的挑戰。經過數十年的科技投入,中國已經擁有了從低端到中端的幾乎是所有領域的技術,並且在高科技領域屢屢有突破。從以往的經驗看,美國對華的技術禁運不僅很難拖慢中國的技術進步,反而會刺激中國對技術進行更大的投入,實現更多的技術突破。但對廣大的發展中國家則很不一樣了。很多國家還處於工業化的早期,需要通過外來技術的應用來實現工業化和產業化。美國的做法無疑在重複近代以來的西方故事,即自己爬上技術梯子之後,就抽掉梯子,不讓其他國家爬上來。

開放的重要意義

面臨這樣的局面,開放變得愈來愈重要。

一 創新源自開放

我們首先需要意識到,科技的本質是創新,而創新源自開放。只有在開放的狀態下,來自不同文明、文化和國家的思想觀念得以交流,得以產生化學反應,從而導向創新。至少近代以來的歷史表明,開放帶來技術的進步,而封閉則導向落後;即使一個國家擁有先進的科技,一旦封閉起來,科技必然走向落後。二戰之後美國因為開放而實現科技崛起。應當承認今天美國依然處於前沿科技地位。但是,必須強調的是,美國的科技創新不僅僅是美國人的創新,而是全世界人才在美國的創新。二戰之後,美國形成了三大開放系統,即開放的教育和人才系統,開放的技術系統,開放的金融系統。這些開放系統使得美國吸引了來自世界各地的高端人才、技術和資本。今天,在美國硅谷,三分之二以上的獨角獸企業屬於一代和二代移民。也就是說,今天美國的技術進步源自美國二戰以後的開放。從這個角度來說,如果特朗普政府實行經濟民族主義和貿易保護主義,在人才領域也實施脫鈎政策,那麼最終會因為封閉而造成創新源的弱化甚至缺失。也就是說,這種政策是不可持續的。

冷戰時期的蘇聯也是一個例子。近代以來,俄羅斯培養了大量優秀的科學家和技術人才,創造了諸多科技奇迹。美蘇冷戰早期,蘇聯也實現了諸多技術突破,最為典型的是第一顆人造衛星。但最終因為沒有開放或者開放不足,而在和美國的技術競爭過程中敗下陣來。蘇聯的不開放既有外部因素,也有內部因素。就外部因素而言,是以美國為首的西方的圍堵。這種圍堵變得不可避免,因為蘇聯集團和西方集團互相為敵。就內部因素而言,蘇聯集團實行的是計劃經濟體制,與開放不相容。不開放至少導致了兩個後果。一是科技思想市場的缺失。沒有思想市場,科技就缺失化學反應,很難催生創新思想。二是科技市場的缺失。科技需要大量的投入,大量的投入只有在市場上得到回報之後,才能實現可持續。蘇聯集團的計劃經濟是沒有市場的,這導致只有大量的投入,而沒有回報或者回報不足。

中國本身的經驗更是直接說明了開放的重要性。唐宋時代的開放促成了中國的科技居於當時世界的前列,而明清的封閉導致中國失去了科技進步的動力。因此,在1980年代改革開放之初,我們總結歷史經驗,得出「封閉就要落後,落後就要挨打」的結論。實際上,這個結論不僅僅是針對中國,而具有普遍意義。

改革開放以來,中國因為開放而再次實現了科技的崛起。科技的崛起有效推動着產業的發展和大規模的工業化。目前,我國擁有41個工業大類、207個中類、666個小類,是全世界唯一擁有聯合國產業分類中全部工業門類的國家。

二 開放是技術可持續發展的關鍵

應當強調的是,開放是關鍵。就技術發展路徑來說,中國的經驗類似亞洲的日本和韓國經濟體。在早期,這些經濟體都是承接西方成熟的技術,側重於西方技術的應用。美國這些年污衊中國偷了美國和其他西方國家的技術,但這是高度意識形態化的說辭。道理很簡單,如前所述,技術創新需要大量的投入,而投入必須得到市場的回報,才能實現可持續。美國和西方國家通過把成熟技術擴散到包括中國在內的新興經濟體,獲得了巨額的回報,再去支撐其研發。我們可以說,如果美國沒有能夠從包括中國在內的新興經濟體得到如此高的回報,那麼美國的基礎科研很難實現今天人們所看到的水平。

如同日本和韓國,中國承接西方技術,經過短短幾十年的技術知識的積累,轉向了從零到一的原創。如果說中國和日本、韓國有不同之處,那麼就是中國技術通過開源而實現轉型和升級。以杭州六小龍為代表的科創企業是通過開源而實現了科技的崛起。例如,儘管DeepSeek是開源的產物,但DeepSeek本身的開源有效打破了西方在高科技領域的壟斷。實際上,今天美國對中國科技進步的恐懼並不在於西方技術向中國的擴散,而是恐懼於中國高科技從應用技術到原創的轉型。一旦中國實現了原創,那麼美國對中國的任何類似卡脖子和脫鈎斷鏈都很難影響到中國科技的自主發展。美國更恐懼於中國的開源式發展。前面所討論的美國三大開放體系使得美國實現了開源式的發展,即全世界的人才和資本都輔助美國的發展。今天,中國也學會了這一點。只要是開源的,那麼中國的技術創新源必然具有世界性。

三 不開放會惡化各國所面臨的問題

再者,如果說開放促使科技進步,那麼反過來說不開放不僅無助於今天各國所面臨的問題,反而會繼續惡化這些問題。如前所說,無論是頻繁發生的地緣政治衝突,還是美國的貿易保護主義,都給各國的開放構成了系統性的挑戰。經驗地看,儘管危機是世界經濟失衡的產物,但世界經濟再平衡要求各國實現更高水平的開放,而非走向封閉。過去的全球化促成了國家間的高度互相依賴,沒有一個國家能夠獨善其身,也沒有一個國家能夠單獨解決全球性問題。無論對全球北方,還是對全球南方,發展才是硬道理。基於技術進步之上的產業升級是各國實現高質量發展的最佳選擇。

從這個角度來說,我們可以說,美國如今的政策是不可持續的。自特朗普第一任期以來的美國政策不僅沒有幫助解決美國的問題,反而使得大多問題都在惡化。同時,這種政策也深刻影響到世界各國。儘管特朗普意識到美國以往的發展模式難以持續,想努力解決一些關鍵問題,但其所使用的方法可能適得其反。

實際上,如果用馬克思主義的語言來說,美國所面臨的問題在於上層建築和生產關係,而非經濟基礎和生產力。美國二戰以來的開放政策促成了美國生產力的大發展,從而擁有一個堅實的經濟基礎。但是,美國的上層建築和生產關係出現了嚴峻的問題。從經濟和技術發展水平來說,美國是最有條件來實現福利社會的,但美國一直反對歐洲式的福利社會。美國社會過於資本主導,全球化所創造的巨量財富落到了少數資本手中,而大多數社會群體不僅沒有得到足夠的利益,反而是利益受損,成為全球化的犧牲品。要調整生產關係和上層建築就需要有效的內部政治改革,但這並非易事。因此,特朗普今天所做的是把內部問題國際化。這樣做既無助於美國科技的可持續發展,更無助於調整美國內部的生產關係。

以高水平開放政策引領世界現代化發展

在美國盛行經濟民族主義和貿易保護主義的同時,中國的開放政策變得更加重要,無論對中國自身還是對於世界來說。改革開放以來,中國的開放政策一直在演變和提升,形成了今天我們所說的「高水平開放政策」。以我自己的理解,高水平開放政策主要體現在三個層面。

一 國際治理層面

在國際治理層面,我們實行規則、規制、管理和標準的制度性開放。這裏又有兩個方面的意涵。一是繼續和世界先進規則、規制和標準接軌。當美國拋棄了自由貿易大旗的時候,我們團結那些繼續支持自由貿易的國家,繼續杠着自由貿易這面大旗。二是在此基礎之上,我們積極參與世界經貿體系的改革,而不僅僅是一個簡單的接受者。也就是說,我們是自由貿易體制的改革者和貢獻者,而非革命者和破壞者。

二 國際規則和規制形成層面

在國際規則、規制形成層面,我們踐行開放包容的多邊主義。儘管美國也聲稱其在踐行多邊主義,但美國的多邊主義實際上是單邊主義,即把有利於自身利益的規則、規制強加給他國之上,並且美國類型的多邊主義往往是針對第三方的,例如冷戰期間是針對蘇聯的,而今天則是針對中國等國的。中國踐行的多邊主義具有不同性質,它是開放包容的。中國沒有也不會把自己的意志強加給他國之上,而是踐行「有事大家商量」的原則來形成共識,在共識的基礎上形成原則和規則。

也同樣重要的是,中國的多邊主義是針對所有成員國所面臨的問題的,而不是針對任何第三國的。中國遵循儒家的「己所不欲,勿施於人」的原則,相信任何從外部強力施加於其他國家的原則是不可持續的,而那些能夠反映各方利益和價值觀的原則則是可以持續的。而這樣的原則只有通過開放和交流才能產生和發展。這也就中國近年來倡導「全球文明對話」的本意。

三 國家層面

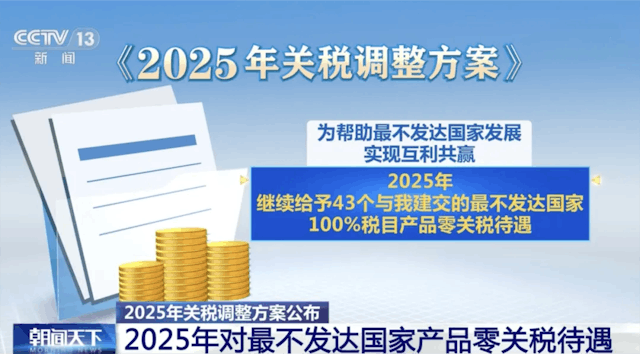

更為重要的是,在國家層面,中國這些年開始踐行自主的單邊開放。這是開放自信的最高表現。中國的單邊開放政策正在從簽證免簽政策向其他各個領域擴展。中國已經對最不發達國家實施了零關稅政策,取消了製造業准入限制,外資可以在北上廣深等城市設立獨資醫院等等。作為世界上第二大經濟體,中國的單邊開放政策是給世界尤其是廣大發展中國家最好的國際公共品。

中國高水平的開放政策至少正在從兩個方面改變世界。第一,從發展的角度看,中國的開放政策造就了中國開源式的現代化。

和西方不一樣,中國不僅沒有像西方那樣在自己爬上來之後就把梯子抽掉,而是正在把梯子延伸伸展到廣大的發展中國家。中國不會把自己現代化的成功經驗視為一種意識形態強加於發展中國家,而是把此作為一種經驗和體驗,發展中國家可以在借鑒中國經驗的同時修改中國經驗,以符合自己的文明、文化和國情。開源式的現代化不僅能夠保證各國現代化的成功,而且會豐富各國現代化的內容。藉此,中國可以有效推動發展中國家的現代化和工業化。

第二,中國的開放政策可以和世界各國的資本形成合力,引領世界新一波的全球化和促成新國際經濟體系的形成。

應當指出的是,美國經濟民族主義和貿易保護主義的主體是政府,而非資本。資本是需要流動的,只有在流動過程中形成利潤。自近代以來,全球化的主體從來不是政府,而是資本和作為資本載體的國際化企業。中國的單邊開放為全球資本進入中國創造了條件,中國企業的全球化則是中國資本的「走出去」,而包容性多邊主義和制度性開放則在努力保證資本的順暢流動。因此,我一直認為,沒有任何理由低估中國高水平開放在重塑全球化和國際經濟體系過程的引領作用。只要資本在流動,技術便會流動,技術的交流和進步便會是不可阻擋的趨勢。

說到底,儘管中美競爭不可避免,但中美競爭的本質在於誰比誰更加開放。歷史證明,最終的贏家屬於那個更加開放的國家。

〈開放與全球科技合作〉二之一

原刊於「大灣區評論」微信公眾號,本社獲作者授權轉載。