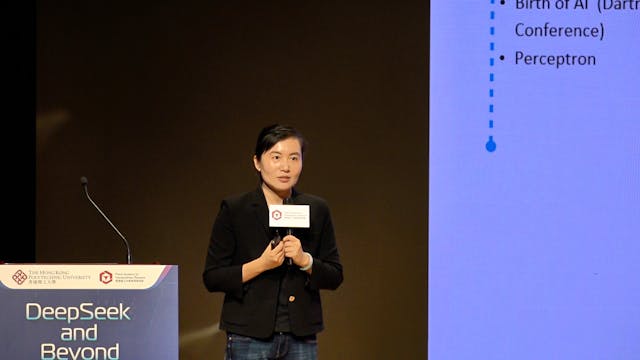

生成式人工智能(AI)競爭日趨激烈,香港如何突圍?香港理工大學(理大)計算機及數學科學學院副院長(環球事務)及電子計算學系楊紅霞教授接受本社採訪時指出,「香港發展 AI 面臨挑戰,但更重要的是,它也有得天獨厚的優勢──人才與教育。」

楊教授認為,香港要在 AI 賽道上站穩腳跟,必須發揮人才優勢,突破算力瓶頸,善用大灣區資源與內地產業深度合作,「集中力量幹大事」,推動技術突破與應用落地。

從阿里、字節到理大 專家談 AI 產業機遇

楊紅霞教授是AI領域著名科學家,在工業界深耕15年裏,領導開發了國內首個千億參數多模態大模型 M6(阿里通義大模型前身),曾負責手機淘寶的搜索推薦系統、為字節跳動搭建大模型團隊,2019年獲得世界人工智能大會最高獎項「卓越人工智能引領者」,現出任理大教授。

她指出,生成式 AI 已深入滲透醫療、金融、製造、物流、媒體、時尚等領域,應用涵蓋醫學影像分析、欺詐檢測、預測性維護、庫存管理、內容創作、行銷等。面對 AI 帶來的產業變革,香港具備發展 AI 的潛力,她選擇來港、轉戰學術界,正是因為看好香港的高等教育與人才資源,她指出:「香港最大的優勢在於人才和教育,其八所大學的教育水平在世界上都非常優秀。」

算力不足掣肘 AI 發展 港深合作勢在必行

香港擁有世界級的高等教育體系,但在 AI 發展上,最大挑戰是算力資源匱乏。楊紅霞直言:「香港的工業基礎相對薄弱,缺乏強大的計算資源支持,這在一定程度上限制了科技創新。」

她指出,大灣區為香港提供了天然的產業腹地,與深圳、廣州的合作將是突破算力瓶頸的關鍵。理大團隊正與南方電網、深圳市政府合作,推動 Robotics Foundation Model(機器人基礎模型)研究,應用於智能電網與自動化技術。

「算力不夠,就要集中資源找解決方案。」楊教授強調,香港可以藉助大灣區的產業鏈與科技企業,在 AI 計算資源、數據支持及應用落地等方面展開更緊密的合作。她認為香港的 AI 發展應瞄準「高精尖」技術突破,特別是在科研成果轉化方面,透過與內地產業鏈深度融合,打造具香港特色的 AI 產業生態。

人工智能教育刻不容緩 應納入基礎學科

人才是 AI 發展的核心競爭力,而我國的 AI 教育仍有提升空間。楊教授建議,AI 應與數學、物理並列,納入中學基礎學科。

「今天的 AI 發展離不開人才培育,學生需要更早開始接觸AI,否則未來我們的人才競爭力就會下降。」她指出,目前許多大學已將 AI 列為必修課程,但應進一步向中學推廣,讓學生早些接觸 AI 技術,培養具備前沿科技素養的新一代人才。

Co-GenAI 推香港AI發展

楊紅霞教授在論壇上表示,DeepSeek 的最新突破顯示,即使不依賴超大規模模型,也能實現強大的 AI 能力,她認為DeepSeek 的技術路線值得借鑒,而她團隊的 Co-GenAI項目(協作式生成式 AI)也致力於降低 AI 開發門檻,提升香港在 AI 領域的競爭力。

「我們希望讓 AI 開發變得更容易上手,不再需要超大規模的集中計算資源。」楊紅霞說,這一技術創新將幫助香港在全球 AI 競爭中占據更有利的戰略地位。

Co-GenAI 三大技術突破:

1、領域適應持續預訓練系統:讓 AI 深入學習企業與科研數據,提升專業性。2、高效模型融合技術:透過融合專業模型,7B 模型僅需 64–128 張 GPU,100B 模型僅需 512–1024 張 GPU,算力需求降低 90%。

3、節能架構設計:利用 數碼港、科學園 等普通算力,透過小模型組合高效訓練大模型,減少對高端 GPU 的依賴。

人工智能的未來 二之一