我們粵語有「泊車」、「泊船」、「泊岸」等說法。「泊」的讀書音是「bɔk2」[音同「薄」],但在口語裏「泊車」、「泊船」、「泊岸」的「泊」都讀「pak3」[音同「拍」]。似乎多數人對這個音「pak3」的「泊」都有這樣兩點意見︰(一)「船」可以「泊」,自古都可以,但「車」不能「泊」,只能「停」。粵語說「泊車」是誤用了「泊」字。(二)把「泊」讀成「pak3」顯然是音譯英語的「park」。

閔龍華《現代漢語用法詞典》︰「泊」條︰「<書>動。停船靠岸;一般以處所詞作賓語︰船泊港內。」《現代漢語詞典》(第7版)音bo2之「泊1」,義項三︰「<方>動停放(車輛)︰泊車。」另有「泊車」條,釋曰︰「<方>動停放車輛(多指汔車)。」由這兩本詞書的注釋,我們可以知道︰一方面,在現代漢語共同語裏,解作停靠的「泊」是「書面語」,而另一方面,「泊車」一詞被視為「方言詞」。

白宛如《廣州方言詞典》「泊」條︰「(車、船)停靠︰泊車|泊船|隻船泊碼頭|艇仔泊岸嘞 ║英文park的音譯。《集韻》陌韻匹陌切,音合義不合,故為借音。」白氏的解釋正反映「粵語『泊車』的『泊』來自英語park」這個流行的說法。

看了這些關於「泊」字用法的資料,我們不免要想想︰鴉片戰爭之前(也就是任何中國話受英語影響之前),粵人究竟是怎樣表達車船的停靠義的呢?筆者相信,應該不出下列三個可能︰

(一)本來只說「停船」、「停車」,不說「泊船」、「泊車」;

(二)本來既說「停船」、「停車」,也說「泊船」、「泊車」,而同時「泊」只讀「bɔk2」(鴉片戰爭之後始因英語park的影響而改變了「泊」字的讀音,讀「pak3」);

(三)本來既說「停船」、「停車」,也說「泊船」、「泊車」,而同時「泊」早在鴉片戰爭之前就已讀「pak3」,與英語park只是「偶合」。

我們暫時雖然未有確鑿證據說粵人幾百年甚至可能千多年以來一向有說「泊車」、「泊船」,卻也無法證明粵人本來就沒有這兩個說法。不過卻可以確實地說「泊車」(姑勿論「泊」字的讀音如何)的說法自古有之,並非今時今日才有的「方言詞」。這一點,近年內地學者已為我們找到證據。

「唐《孫樵集》(黃氏案︰孫樵為唐代文學家)卷五《龍多山錄》︰『樵起耒而游,泊車而休。』清 杜爽《湄湖吟》卷六《山甬東至山陰道中》二十首之三︰『夜深泊車厩,風吼維暗解。』」此二書證見楊琳《訓詁方法新探》(頁146)。

如果我們一向只說停船,停車,而不說泊船、泊車的話,我們大可以「停(車)」對譯英語的「park(car)」,何必用「泊」?路牌的「no parking」譯作「不准停車」就可以了,何須譯作「不准泊車」?還有一點值得注意的是︰就筆者所知,英語並不說「park a ship」,只會說「anchor /berth/ moor a ship」。所以認為我們對譯英語的「park」才出現「泊船」、「泊車」(姑勿論「泊」的讀音如何)二詞的話就說不通了。

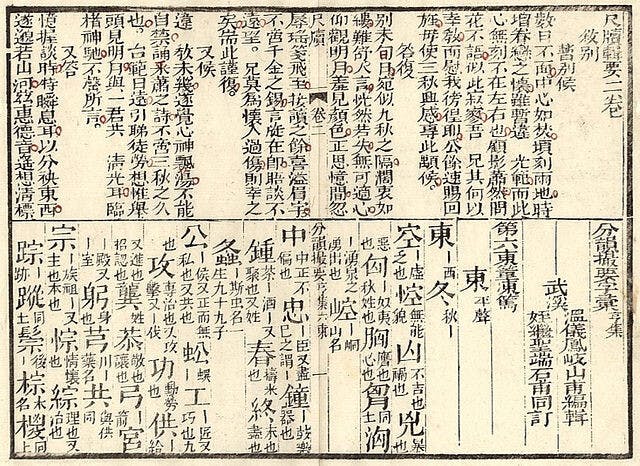

查現存最古的粵音字典《分韻撮要》,「舶」、「泊」、「薄」三字同音。(根據韻典網,《江湖尺牘分韻撮要合集》最早版本是1782年。互聯網上見到的是道光十八年[1838年]重鐫本)可見鴉片戰爭前,「泊」的粵音仍是「bɔk2」,不是「pak3」。

結論是︰粵語用「泊」一字來說「車」之停駐,其實是古語,至於「泊」,其粵讀何時開始由原來的「bɔk2」變作「pak3」,其所以變作「pak3」又是否因為英語的影響,這兩個問題,筆者認為尚可作進一步研究,暫時見到的資料似乎說明極可能是鴉片戰爭之後,英語帶來的影響。