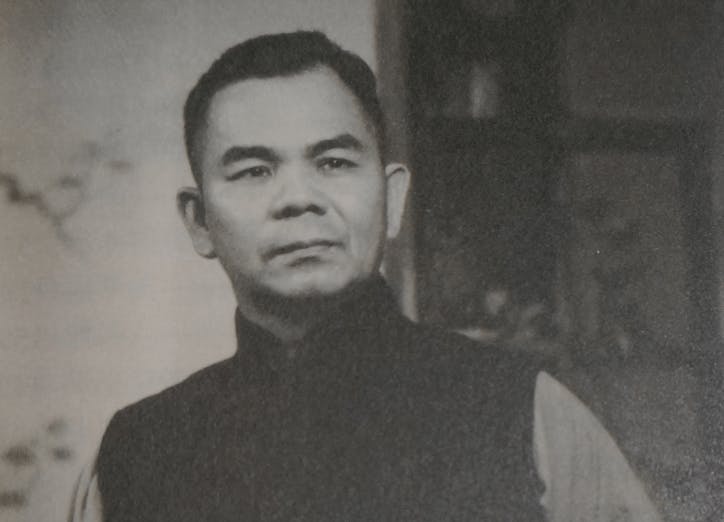

1945年抗戰勝利,父親(陳夢因)帶着全家定居香港。1951至1953年,當父親撰寫及出版《食經》時,他已經做了戰地記者、報館編輯、總編輯等工作20年了。那時我還是個「九歲狗都憎」的頑皮小男孩,因為饞嘴的緣故,我自小就喜歡往家裏的廚房轉,有好吃的總有我一份。

記得小時候,家裏有一根荔枝木和一個砂盤,家裏要磨花生醬的時候,我便會自告奮勇,搬一張小凳子,在天井裏用砂盤和荔枝木磨花生醬,當然,試味也是我的責任,那現磨花生醬的香味至今未忘。過年的時候,外婆做傳統過年食品,像油角、角仔、笑口棗等,也總有我在旁轉悠的身影。我對什麼都很好奇,凡事都想問個究竟,把外婆都煩透了,不過她是最疼愛這個小幫手的。

八歲那一年,終於有機會動手了,那是我的第一次。那天父親在家裏請客,其中的燒鴨指派我負責。父親教我把鴨子醃好吊乾,我用長叉把鴨子叉住,在天井裏燒起一個小炭爐,把鴨子在火上不停地轉動。大概半小時後,鴨子皮色明亮,看來應該熟了,我高興地告訴父親鴨子已經燒好了。原來,鴨子皮是脆的,但鴨肉烤得半生不熟,記得當時父親並沒有責罵我,而是耐心地告訴我,「做菜不是用手來做,是用心來做」,我當年紀還小,聽了後唯唯諾諾,長大後,人生經驗多了,才明白這話真正的含義,也就從此把這話奉為座右銘。

父親任職總編輯的那一段日子,他是個大忙人,白天應酬不斷,晚上回報館直到天明,晚晚熬夜,和家人相處的時間很少。記憶中,見父親最多的時間,是在周末帶我們兄弟姐妹去飲茶吃點心。我們常去的是中環的大同酒家和金龍酒家,偶然也會吃頓晚飯,地方多數是在灣仔的操記,操記的叉燒和蔥油雞做得很好吃,到現在仍然記憶猶新。父親另外一位好朋友是「駱駝牌」暖水壺的老闆梁祖卿先生(我們稱梁伯),他們在上世紀四十年代末就認識了,最早的時候常在中環的環翠閣(中華百貨公司閣樓)喝下午茶,後來更經常各帶家小在旺角彌敦道的瓊華酒家吃晚飯,一起講飲講食,梁伯的飲食知識很豐富,人也很風趣,我們從他那裏聽到很多有趣的故事。我們和梁家的友誼,一直維系到60多年後的今天。

1956年我還不到14歲,父親便送我到台灣唸高中,傻乎乎地做了兩年僑生,回港再讀到高中畢業,便到美國上大學,直至父親退休的這11年間,我其實只有一年時間在家裏居住,和父親相聚的時間很少。直至1967年父親退休去美國加州定居,我才有機會更深入的了解他。

父親退休沒有停下來

在美國加州的退休生活,父親並沒有停下來。他每天很早起床,先泡一壺香濃的鐵觀音,吃一些簡單的早餐,就坐在寫字桌開始寫作。父親家後院旁邊一個小湖,自己有一個小碼頭,風景恬靜而優美,父親有一只小艇,閒來就獨自划船到湖中。父親的大木書桌面向小湖,啖一杯茶,靜靜地在那裏寫作,是父親一生的樂事。父親退休後在美國再寫了好幾本書,包括《粵菜溯源錄》、《記者故事》,《鼎鼐雜碎》,《講食集》等,又為《大成雜誌》和《美食世界》撰稿。年紀大了,父親的字愈來愈潦草,我便成為他的抄稿人(後來曉嵐也分擔了這一任務),把稿子用原稿紙抄一遍才寄去出版社,也是因為抄稿,我現在的中文字還算寫得端正。

除了寫作,父親還結識了多位在三藩市的廚師,包括梁祥師傅,並一同成立了美國西部中菜研究會,經常舉行講座和有關飲食的活動,為推動當地的中菜飲食和技術貢獻力量。

儘管沒有機會完成小學課程,年輕的父親很勤力,全靠在活版印刷廠「執字粒」來看書自學。父親對中國傳統文化情有獨鍾,常常建議人們多讀線裝書,多吸收內中的哲學。作為記者,父親很有急才。有一次,他到日本採訪當時的首相岸信介。當時,朝鮮戰爭剛過去不久,海峽兩岸軍事對峙,台灣海峽風雲變幻,美國第七艦隊在旁虎視眈眈,岸信介問父親:「在這複雜的國際環境,日本應該如何自處?」父親只答了一句:「答案可以從中國的線裝書裏找到。」

我父母親都是樂於助人之輩,這可以從父親在三十年代為了中山縣的群眾,自告奮勇,單人匹馬深入匪巢,與為患廣東的匪徒談判,解了中山縣被圍的這件事中可以看出。另一件事,四十年代戰亂時期,很多文化人逃難到廣西,當時薛覺先的粵劇團在桂林,苦無地方演出,大班人馬幾乎斷糧,父親知道後,立即找當地有勢力人士幫忙,為劇團解決了問題,所以他結織了很多粵劇老倌,還出頭做過戲班班主。

父親任職戰地記者時,有一次他,和另外一位記者要往某地採訪,但是亂世中的火車非常擠逼,婦女和年紀較大的人都無法擠上車,父親對同事說:「我們還年輕,可以走路到下一個站,就讓其他人上車吧。」結果他倆走到半途,便收到那班火車發生意外的消息,死傷無數。父親說這是上天賜給他人生的第二次機會,於是更堅定了做好事有好報的信念。

抗戰時期父母親帶着我的哥哥姐姐逃難到桂林,我就在桂林市的臨桂縣出生,所以取名紀臨。有一天大清早,父親一位姓楊的朋友急急扣門,原來他的母親突然去世了,他沒有錢葬母。當時大家因為逃難,都身無餘錢,父親二話不說,從我母親手上脫下了結婚戒指,交給朋友說你拿去變賣了吧!母親後來從不提這事,父親為此愧疚了很長時間,後來買了幾次戒指給母親,母親都只放在保險箱內,母親說,朋友有通財之義,有能力幫助朋友是很幸福的。父親為人低調,從來不提自己曾幫助人的事情,但他因為工作忙,無暇顧及兒女的事,我妹妹紀新在香港出生,但只有出生證明(出世紙),父親沒有為她申領香港身份證,後來妹妹長大自己拿着出世紙去補領身份證時,因為拿不出其他證明文件,辦事的官員便問上司怎麼處理,上司看到出世紙上我父親的名字,便說:「這個人做了很多好事,給他女兒發身份證吧。」

我家有五兄弟姐妹,我排行第三,兄弟姐妹各一,但只有我一個喜歡入廚,也多多少少繼承了父親的飲食衣缽。父親退休後和我同住,他不寫作的時候,便喜歡在廚房做他說的「搞三搞四」,比如燉蝦子、發魚翅、燜鮑魚、發海參等,忙過不亦樂乎。家裏的車房便是他的貨倉,掛滿了魚翅、花膠,牆壁的儲物架上放着乾鮑,海參,蝦子等物。上世紀七十年代中,曉嵐嫁入我家,父親認為她是可造之材,便多加指導。從此家中所有請客做菜,便由我們倆負責,父親為此更加感到高興,常常三日一小宴,五日一大宴,我們便從這些年的實踐中,學到不少烹調的知識。

時光飛逝,父親已去世多年,他以身作則,留給我們的是為人勇敢樂觀、勤奮謙虛、用心工作的榜樣。他雖生於亂世,年輕時更經歷窮困和戰爭,但依然不斷研究及發揚中華飲食文化。我們今天的成就,離不開父親多年的教誨,他的精神影響了我們的一生。

親愛的父親,感謝您!您是我們的驕傲,下輩子,我還是希望當您的兒子。

願您在天堂安息!

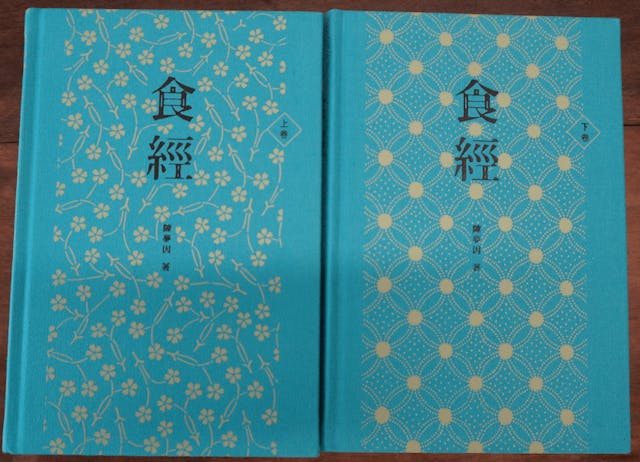

陳夢因《食經》自序

一個夜夜和紅筆、漿糊為伍,過了二十年生涯的報館校對,偶然寫起所謂《食經》而竟能招致不少「有同嗜焉」的讀者,天下間不可思議的事,竟有如是者!

食是藝術,是人生最重要的藝術;人們自開始懂得吮奶時,就懂得食的藝術,吮奶的嬰兒,換了奶頭,或換了別種經常慣吃的奶粉,馬上就引起反感,把奶頭吐出口來。因此可以說:人們的食的藝術是與生俱來的,也就是誰都應該懂得的藝術。如果連食都不大懂得,就未免虛負此生了。

幹校對這行業,尤其是做夜班校對,晚晚熬夜,做特別勞形傷神的工作,如果飲食都不得其方,健康上就大有問題,因而對食注意,研究:怎樣才是合理的,美味的,和價廉而於健康有補助的?日積月累,到而今,夜夜還能和紅筆、漿糊做伴侶,大部分原因是食的知識底賜予。

食的享受,不一定是有錢人才有資格,而有錢人也不一定精懂食的藝術,食的享受;只要嘵得所以然,熟諳烹製方法和運用技巧,也會吃得到較好,和價廉味美的享受。因此,在本書所寫的都着重所以然,方法和技巧等方面。

讀者如認為本書所述不無可取的地方,或者家庭主婦也認為有可資借鏡之處,而心坎上願意賜予我一分賞識,則這一分光榮的賞識應歸那被稱為「活百科全書」的我底摯友。

我底摯友不獨提供我很多食製方法,還常同我研究,和請我吃他底食的製作。

偶然而隨意的寫幾則,彙積起來竟成一本小冊子,翻看一遍,發覺其中也有不少疏忽和錯誤,付梓前已盡量予以改正。

謹以此書獻給「同嗜」的人們,需要主持中饋的太太,和被稱為「活百科全書」的我底摯友。

新書簡介

書名:《食經》(全二卷)

作者:陳夢因

出版社:商務印書館

出版日期:2019年7月