起初對王賡武教授的回憶錄《家園何處是》、《心安即是家》,是有點抗拒的,是怕「悶」,怕看不下去。歷史學家細說從前,從童年說起,青春成長期、追求學問,然後是成家立業,那半生過程可會像侯孝賢的電影,不但細節有趣好看,而且把故事說得動聽?

往事

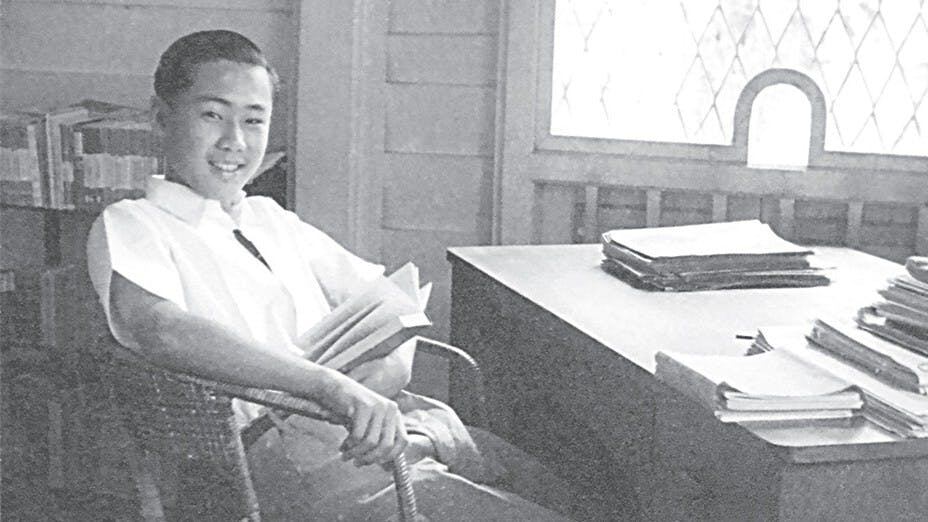

我還是把《家園何處是》一書打開來,細心看了一遍。

沒想到欲罷不能,兩個晚上看完近500頁回憶錄。王教授把自己大半生故事說得冷靜,卻又不乏人文情懷。

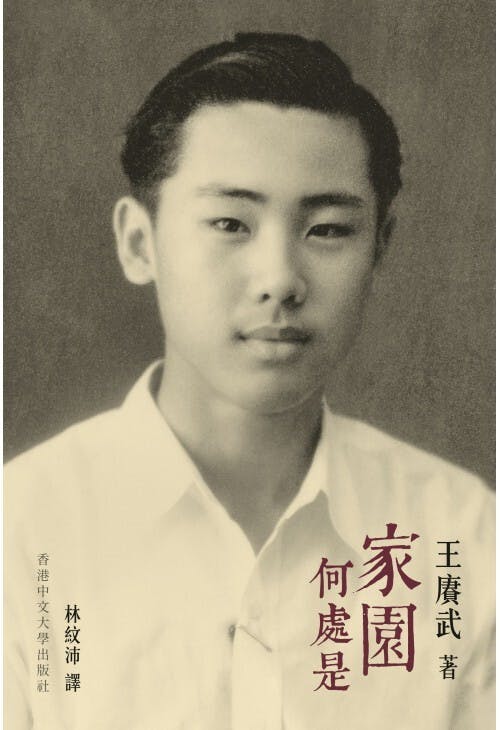

書封面印上他對人生的觀察:「變動隨時會降臨,人們可能輕易就被從根切斷」。這位學者卻有此信念:「沒有東西能擋在我認識萬物的道路上。」

我們對自己的父母認識有多少呢?一般人與父母相處,以少年時期為主。我們那時候與父母在一起生活,多不理會父母在想什麼、為自己做了些什麼。

「隨着時光流逝,我終於了解自己對過去的理解多麼片面。」

王教授不是有感而發,他說的可是實情。「我們誇誇談論歷史的重要性時,其實無感於親身經歷某段歷史時期的人們有什麼感覺、有什麼想法。」

王教授說他的朋友都會說:「希望當年父母還健在時多和他們聊聊。」卻已經沒此機會了。王教授認為他的母親「太少講到他真正想知道的事」。

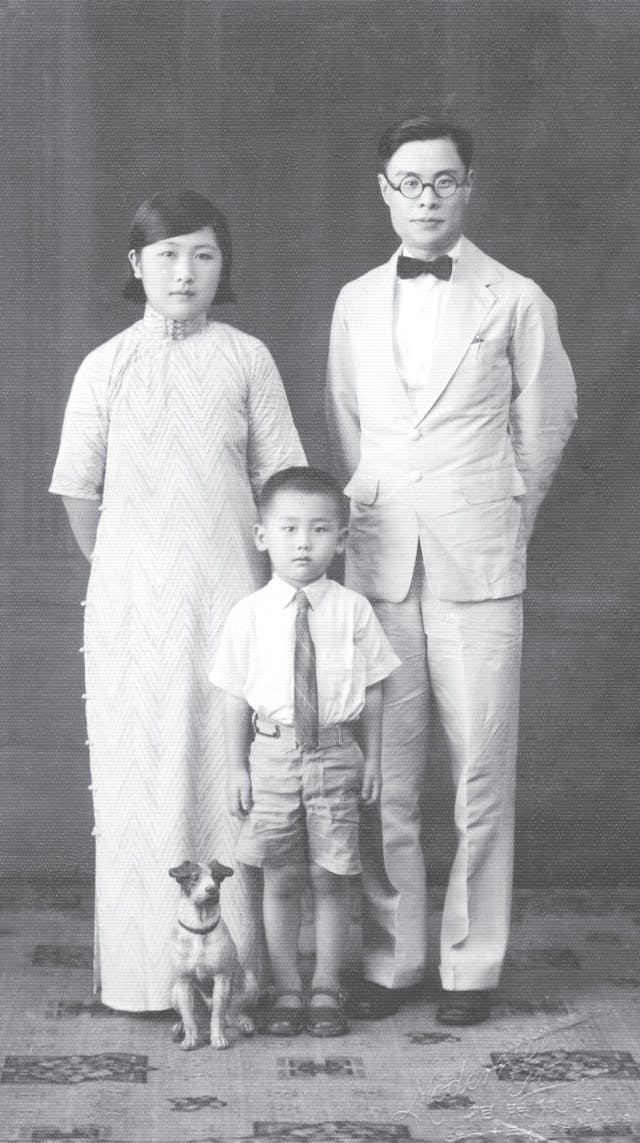

母親想生長於異鄉的孩子多認識中國、快會「消失的傳統中國」。而父親卻「謹守儒家父親的典範」。王教授說:「如果他願意談身處動盪時代,自己如何從孩子變成大人,我一定聽得津津有味。」

家園·教育

王賡武在問一個海外華人都會問的問題:何處是吾家?

「家園何處是?」在王教授青少年時期是不會問的。少年跟着父母,他們在哪裏,自己就在哪裏,沒有選擇權的。青少年在成長階段,有機會接受良好教育才是最重要的。

王賡武說:「父親常常告訴我他受杜威之啟發有多深。」後來「父親當上中學校長,實踐了杜威的自由主義主張」。

「父親對我的教育確實十分開明,賦予我極大的自由,可以開心上學,讀想讀的東西。」

王賡武在家,從父親那裏學習中國古典文學、儒家思想。

父親送他上英文學校,「讓我有機會早點開始學英文。父親相信中英文學底蘊的結合會是個好起點,讓我更能適應現代世界。」父親有此識見,讓王賡武一生受用不盡。

王賡武的家人曾經想過,1947年(那一年他17歲)從馬來西亞怡保返回中國,定居南京。但住上8月後,他們一家人重返怡保。

回想這段日子,王賡武說:「如今老邁的我發覺人生有好多環節都可回溯至這兩地。南京讓我想起人生中幾度追尋的目標,而怡保則代表了我生活其中並學會珍愛的多元文化世界。」

要是當年(1947年)王賡武一家人留在南京,往後他們一家人的人生經歷將會不一樣了。

歷史學家的王賡武,在「三大洲過着遷徙的日子」,他稱「怡保為家鄉不是單純感情用事」。

「人生最初的19年,大多時光都在怡保。」

另類學習·啟蒙老師

二次大戰日軍佔領怡保,王賡武父親有了新的工作,負責管理「堆積如山的書籍,是戰爭初幾個月從英國人、莊園主、官員的家中搜刮而來」。

把一箱箱書拆開,是暢銷英文書,有科幻的、偵探的、奇情的。也有經典作,包括奧斯汀、勃朗特三姐妹、狄更斯小說、艾略特的詩集。3年半的閱讀,小說提供一條生命線,豐富了王賡武的詞彙。

回想那段閱書日子,王賡武說:「開始體認到,只要能閱讀、能動腦思考,再多變的處境我都能適應。」「書本開拓了我的視野,讓我看見其他世界。」

「不上學的這幾個年頭為我開拓了其他學習方式。」「缺乏學習場所,但我享有觀察和社交的自由,從中習得對人群和地方的新認識。」

這樣的另類學習,讓王賡武「可以不屬於任何正式團體或機構,但仍然能夠探詢自己好奇的某些事物」。促成他日後走上研究歷史之路,「處理個人性情和社會現象」。

戰後來到南京念大學,王賡武遇上不少好老師,包括教授《詩經》的游壽老師,她是從原著入手,「是研讀原典的成果」,「游教授的身教讓我初次領略何謂全心於學問的學者風範」。

王賡武說,游壽是:「為我開啟眼界的老師,讓我看見古文字在文學發展中的力量。」

多年後王賡武在新加坡馬來亞大學教書,講「先秦時代歷史」,就是受到游壽老師的啟發,讓他「做好準備」的。離開南京的國立中央大學,王賡武再也沒有見過游壽老師(後來得知她在黑龍江省一所大學教書,研究甲骨文)。

原刊於《星島日報》,本社獲作者授權綜合轉載,題為編輯擬。