今年1月底一個周末,時近春節,我和沈鑒治伉儷、莫耀華伉儷、顧蕙曼伉儷幾位定期相聚的好友在柏洛阿圖市(Palo Alto)大班餐廳「飲茶」團年,飯後耀華兄興起,提議到到山上的公園散步。雖然那天George的精神體力都顯得有點弱,但他興緻勃勃。經楣說:「天氣那麼好,老友一起遊玩,當然去!」這就是George和經楣,與朋友聚總是歡歡喜喜的。「有得玩最開心」是他們的口頭禪。

香港電影圈重要人物

那是一個很美的大公園,加州冬日綠意盎然,陽光亮麗而和煦,山中湖澄碧無波,舒意得很。遊罷下山, George和經楣相邀到他們家下午茶繼續聊天。天南地北,我們聊到電影;話題緣於香港電影研究專家方保羅把平生所集資料全數捐予柏克萊加州大學東亞圖書館。經楣父親袁仰安和George都是香港電影圈的重要人物,我向館長建議邀請George伉儷參觀方保羅特藏,做口述歷史。George知悉欣然首肯,如是話匧匣子打開,他講了很多影圈的親歷故事,還提到他是香港第一個到柬埔寨拍片的導演,頗有得意之色。

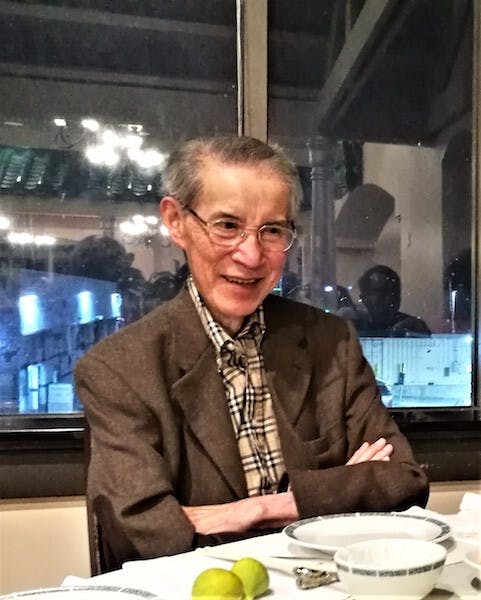

這是我們最後一次見George,如常吃得愉快,聊得開心,多美好的回憶!

George在香港電影史上佔一席位,我是拜讀他2011年出版的回憶錄《君子以經綸》始知的,以前只道他是《信報》總編輯,曾是香港派駐「亞洲生產力組織」在東京工作多年,做過麗的呼聲和麗的映聲。他是上海聖約翰大學最後一批畢業生,在美國取得經濟學博士,通曉英、意、法、西、日多國語言,音樂造詣極深,是影評、書評、樂評的健筆,是京劇票友 ……

George的才華、學識和經歷是個無底深潭,每次見面聊天總有新發現,對他有新的認識。我時常會驚訝「原來你做過 …… 」「原來 …… 你有份!」「原來你懂得 …… 」認識20多年後,讀了《君子以經綸》,發覺我對George認識實在太淺了。他活一世,做了別人三生才做得了的事,生活又樂在藝術、戲劇、電影、音樂、旅遊中,與經楣結縭逾六十載,自道從沒吵過半句,志趣相投,鶼鰈情深。人生怎可以像他的那麼豐實而多姿多采!這是George過世後我對經楣說的真心話,他的人生無憾。

永遠保持幽默

經楣告知,George走得自然,也走得突然,大家都沒有心理準備。我因早已安排出門而沒有參加告別追思,未能送別這樣的好友,真的遺憾。經楣和子女請嘉賓穿着鮮亮衣服出席告別式,因為那是生命的慶典。我想這是最完美,最合George心意的,即使永別,他也會讓人如沐春風。

George和經楣的人生態度一直是我羡慕折服的。George經歷數年肺癌病痛,病是因為交通意外而發現的,那次經楣也受重傷,朋友們都非常心痛。換作別人,或許早已消沉,活動大減;他倆稍癒即如常生活,如常熱心幫忙別人,如常相約朋友,如常在家下廚饗客。即使在最辛苦的時候,George永遠保持幽默,朋友自然開開心心。經楣說,抱病見醫生他也會開玩笑逗樂,醫生都喜歡,和他親如家人。

與沈家特別有緣

回憶三十餘載相交,George比我年長20餘歲,但我卻是先認識George的雙親,再認識夫人袁經楣,最後才是George。我與沈家特別有緣。

我常笑對George說,晚輩中有幸曾為他雙親燒過飯的,可能我是唯一者。七十年代我隨蕭立聲老師習畫,蕭師在銅鑼灣道的寓所畫室時有雅集,我經常是替老師張羅茶點侍奉賓客的少數弟子之一。記得有一次人數不多,有饒宗頤教授、胡菊人先生和劉美美,陳蕾士先生和故友張世彬先生,還有是第一次見到的沈鴻來先生和蔡德允老師伉儷。沈先生斯文儒雅,蔡老師端莊溫文,微笑時有一種難以形容的美,我印象特別深刻。品茶聊天,揮毫書畫,輪流操琴,賓主興濃,蕭師留客,我就到附近採購燒菜作晚餐。

後來我跟中文大學的同事兼好友葉明媚學了短短一段日子古琴,明媚師從蔡德允老師,我隨她拜訪,相見甚是投緣。記得初次見面她就請我們到銅鑼灣功德林舊店午飯,吃她最愛的海苔炒飯和蜜汁糖藕。蔡老師親和寬容,不多言,但愛開玩笑,這方面George有母親的基因。我隨明媚尊稱她蔡老師,她說:「我不是老師。」以為老人家怪我跟她徒兒學藝也不成,沒有資格尊師。誰知她說:「老師老死(諧音),我不要老死,要老不死呀!」那稱她什麼好?她說:「妳是小朋友,我是大朋友!」從此這成為我們私下的相稱。移居美國後與蔡老師還常通書信,她叫我小朋友,我稱她大朋友。

沈鑒治夫人袁經楣是八十年代我在香港兒童合唱團認識的,她是合唱團的音樂總監。有幾年合唱團委約香港作曲家撰寫新歌到世界各地演出,我有幸為作曲家好友陳永華和施金波先生作詞,經常參加合唱團排演而認識經楣。經楣爽直開朗,有一種令人歡喜自在的親和力。她是音樂教育家和作曲家,那時正為一家大出版社創作一套音樂教科書,不單寫教材,並創作歌曲。她邀我協助寫詞,不自量力我答應了,動筆時始知自己不是寫兒歌的料子,寫了一首極短的就無以為繼,這首歌是我和經楣友誼的紀念品。

然後有一回在大會堂看香港兒童合唱團演出,我見到經楣和蔡德允老師在一起,神情甚為親密,頗感好奇,趨前問好:「還不知妳們認識!」她們立時相視大笑。沈家在天后廟道摩天大廈最高層,蔡老師的居室和琴室在樓上,有獨立門户,我探訪多次,都沒有碰到經楣,更不知她們是婆媳。

那次音樂會之後,我再到摩天大廈是探蔡老師和經楣了。經楣留我晚飯。飯桌備好,George回來了,那是我第一次見他。當時他給我的印象是彬彬君子,溫和有禮,但不苟言談,神情嚴肅。飯後他先退,說:「抱歉,請慢用,我要回報館了。」他出門後我問經楣沈先生在哪家報館工作,經楣說《信報》。我從《信報》第一天就是忠實讀者,那時幾乎跳起來。姓沈,他是總編輯沈鑒治!

沈家一個很好玩的場景

十多年後,George退休長居加州,多了機會來往。有一次我們相約郊遊,George和經楣開一個多小時車到我家,再由我開車沿阿美利堅河北上賞景,再去四十九公路看華僑史跡。George談笑風生,幽默笑話層出不窮,路上大家樂得人翻馬仰。我說:「George,多年前府上晚飯初相識時,閣下不苟言笑,那時真有點怕你,現在才知沈老總那麼好玩,判若兩人呀!」他說:「大佬呀!嗰時食完飯要返報館打真軍,點有心思多講嘢!」輕輕一句,我知什麼叫專業精神。

分別認識蔡老師、沈鑒治和袁經楣,很久才知三者關係,往後常被他們取笑。到如今我還常常想像沈家一個很好玩的場景(好玩是經楣的口頭禪),母親在樓上彈古琴,兒子在樓下唱京曲,兒媳彈鋼琴作曲!

經楣是音樂家,也是天才多面手,與George相配得讓人艷羡。九十年代初George還未退休人在香港,經楣則住山景市陪兒女唸書,女兒在史丹福大學唸醫學院。那時我剛移居加州,和經楣時相往還。有一回造訪經楣,她帶我到客房去,只見牀上舖開一件非常漂亮的結婚禮服。「這是我為女兒造的,還差一點就完工,好看嗎?」從設計到裁縫,一針一線親手造,專業水平,服了!經楣說:「現成的都看不滿意,唯有自己造。」經楣廚藝一流,難得是舉重若輕。George退休遷入阿瑟頓市的新居後,朋友相聚,他們總是熱情邀到家中,經楣親下廚,美式、法式、日式,每次不同。我還記得平生第一次吃豆瓣酥是經楣親手烹製的,30多年前在香港沈府。

George通多種語文和方言,又曾旅居世界各地,對不同文化有獨到的體驗和觀察。我曾在飲食專欄中寫過一個例子:在他們家吃飯, George 總有辦法把大家逗得捧腹之餘,無意間領會文化之異同。席間若有洋朋友,酒飽飯醉之後,他會故意謙恭地對客人說:”With such frugal wine and food, I am so embarrassed that you did not get enough to eat. Please forgive us!”(只有這麼少的酒和食物,真尷尬,讓您吃不飽,請原諒!)洋朋友莫名其妙,中國客人早已笑得絕到,知道這原是「酒微菜薄,招待不周,請多多包涵!」

George和經楣愛朋友,以前有一部七座車,理由是「親友來往多,接接送送房車不夠坐。」George很活躍,愛開車到處遊玩。與好友交,他倆都很熱情主動。大概有十年時間我經常出差,見面較少,George為我一本書寫序時不忘幽默:「大概是君子之交淡如水罷,我們雖然大家住在加州灣區,卻不大有機會見面,主要原因是她行蹤飄忽,家中電話經常無人接聽;有時忽然收到她的電郵,卻原來只是告訴我又要出門了。」最近和經楣談起,大家都笑了。經楣說:「George一想起話吳瑞卿去咗邊?我就急急打電話搵妳,問妳去咗邊。」

George走了,和經楣或通電話,或一起吃飯,談的大多是點點滴滴的開心往事。這就是經楣,在哀痛中也散發着正能量。她說:「當然傷心,哭過很多次,不是傷心而哭,是感動。每想起那麼多朋友關心我,就感動得哭了。放心,我會努力活得好,不能辜負朋友的關懷。」朋友愛她,都想見她,和她一起。

讓人很想接近的魅力

沈氏伉儷在事業和創作各方面的成就不待言,於我最珍貴的是友誼和感情。與朋友交,他們積極主動,慷慨熱情,有一種讓人很想接近的魅力。我們的共同朋友,音樂史學家樂評人周光蓁乃另一例子。周光蓁2012年第一次見到George,到2016年才為了《香港音樂的前世今生》一書與George通了兩年多的電郵和電話。George去世,光蓁之傷心溢於與我的通信中。光蓁固是性情中人,但隔空能讓一位沒見過幾面的後輩投放那麼深的情感,這是我形容George的魅力。

林行止先生以前人詩句「每從樸實見風流」為《君子以經綸》撰序,真識沈鑒治。這句詩也見於George的文風,穩重中不忘幽默,筆鋒一轉,讀者會心微笑間始悟其意。他為我書寫序,似抱怨「吳瑞卿去咗邊」,意在「她這樣風麈僕僕,多數是因公出差,但卻因而有了衍生產品,那就是一篇又一篇的遊記。」他寫周光蓁:「我一向只知道他是Oliver Chou,這次忽然看到他的中文名字是周光(蓁),後面跟了一個我活了88歲卻從未見過的字。不但不會寫,更不會讀,再加上自己老眼昏花,看不清這個字的筆畫,於是只好繼續稱他為Oliver 了!」意在「自從認識他,就十分欽佩他學識淵博,看了他的書才知道他是實至名歸的音樂史博士。」

特別引Oliver 的例子,除了記誌 George 去世後他是和我頻通音信互訴傷感的朋友。George 對Oliver叫得親切,朋友應不怪我為文中英夾雜。這位George,是我心中獨一無二的George。故人逝,自是悲傷,但他留給我充滿正能量,想着也會微笑的美好回憶,相聚的愉悅多於永別的哀傷。

鑒治兄,可知您多讓人懷念!

作者簡介

香港中文大學歷史系學士及碩士、中文學系哲學博士。八十年代末移居美國後從事專業翻譯及廣告創作。她是活躍港、美之跨媒體文化人,擅用多元載體,以書寫、電子傳媒和攝影傳達理念,出版個人文集逾十本。數十年來曾為《星島》、《明報》、《信報》、《信報月刊》等報刊撰寫專欄,並不間斷主持電台節目,包括廣受歡近香港電台節目「大城小事」。近十年回歸歷史研究領域,專注美國華僑史及協助加州數家華人博物館保育文物。