金融發展局前高級顧問李建英在一個探討中美關係的研討會表示,美元在國際金融體系中依然佔據無可撼動的地位,即使美國債務龐大,其金融機制與政策的靈活性仍具壓倒性優勢。而人民幣雖具潛力,但要成為通用貨幣,仍需要時間與結構性轉變。

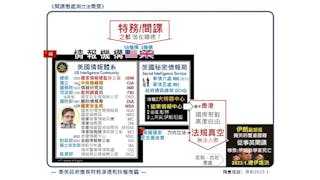

在冷戰高峰期,美國駐全球大使館的7600名國務院官員中,竟然有3700名是中情局秘密特工,幾乎是一半數目,令人震驚,特別那些擔任政治官的官員,其外交官的身份只是件外衣,來掩護他們特工的真實工作。

美式帝國衰頹,霸權難以為繼。國際組織影響力下降,單邊主義抬頭,盟友離心,中國崛起。多國尋求自主,世界秩序重塑。美國能否再次偉大?歷史或將改寫。

溫哥華片打街老牌二手書店尋寶,音樂書籍六折優惠。書中自有黃金屋,尋到大師傳記、演奏家故事、冷戰時期伯恩斯坦訪蘇軼事等,令人愛不釋手,最終收穫滿滿。

香港珠海學院一帶一路研究所所長陳文鴻教授認為,踏入21世紀,中國可稱進入盛世,唯需要防範西方圍堵,以及不穩定的外部環境(亂世)。一起聽聽他的分析。

美中對抗加劇,全球經濟下行,烏克蘭及中東戰火延燒,國際局勢動盪。中國雖勵精圖治,然內外挑戰重重,盛世恐受衝擊。此際更需審慎應對,方能化解危機。

敍利亞叛軍突襲成功,巴沙爾政權倒台。香港珠海學院陳文鴻教授認為,叛軍有美國撐腰,中東大戰的機會再次提升。一起聽聽他的分析。

先師預先列出了10多個未來常規戰爭的假設場景,當中自然不乏中俄軸心對美國、中國對美國等例子,現已不幸一一成為事實,背後充分展示出「格雷流」戰略體系的優勢與價值。

澤連斯基欲以俄國的帝國主義如何欺負烏克蘭,引起曾受西方帝國主義傷害的非洲人民共鳴,而獲取這個地區的支持,可是卻反之令非洲憶起冷戰的惡夢。

北約宣言也許可以被視為一種現象,顯示了在前蘇聯解體後不久,從美國領導的單極世界,到由許多快速崛起的經濟軍事強權組成的多極世界,尤其是俄羅斯、中國、伊朗甚至北韓等持續、艱巨和不懈的國家權力鬥爭。

為何新加坡成為人才吸力機?冷戰與當前局勢的對比,美國對中國採取的遏制政策有什麼變化?中國如何應對這些美國的「小院高牆」圍堵?一起聽聽大陸著名學者、清華大學國際關係研究院院長閻學通教授的分析。

為了全世界的和平發展,政治的多極化和安全的多極化很重要。美國極度害怕多極世界,並力爭維持一個已經不復存在的單極秩序,但多極世界比任何其他秩序都更符合美國的利益。

美國前國務卿基辛格11月29日在美國康涅狄格州的寓所逝世,享嵩壽100歲。美國基辛格協會發表聲明,稱基辛格的家人將為他舉行私人葬禮,隨後將在紐約舉行追悼會。

哈佛大學已故政治學者Huntington在1996年出版的著作表示:在全球7個文明體系中,西方的基督教文明會與伊斯蘭及中華文明發生嚴重衝突。證諸現實世界,他在近30年前的論旨,似並未過時。

一個時代已經過去,香港須有憂患意識,慎思未來發展路徑。目前人力、土地和資金三大供給要素皆處瓶頸,急需穩住投資與人才,釋放動力,減少內耗,打破老套,增強內部解決問題之能量,不靠向國家伸手。

有很多評論認為中美雙方已進入冷戰期,就像上世紀二次大戰後的美蘇關係般,我倒覺得時移世易,縱使中美是處於冷戰,這次的冷戰和上世紀的,有很大差異,亦很難言哪一次更危險。

俄烏戰爭、中美對抗,令世界再次分成兩大陣營,中俄一邊,美歐一邊,各小國都選擇靠邊站,國際政局似乎再無「中立」空間。過去港式思維,認為香港在中美衝突之間仍可以維持特殊地位;現在看來,這種想法已不切實際。

中美之間的冷戰,目前應該還處於初級階段,即妖魔化對方。

女人的沉默跟男人很不一樣。男人的沉默是在思考,但滔滔不絕的女人選擇沉默,卻有另一種意義。

中美關係目前仍處於鬥而未破的局面,但基礎已愈來愈脆弱。俄烏戰爭之後,中俄關係更緊密,與美歐陣營對峙之勢已成,世界彷彿又回到冷戰年代的格局。

從北約對歐盟的勝利看,歐洲的「北約化」為亞洲的「北約化」敲響了警鐘,我們不得不防,亞洲國家要有能力去掌握自己的命運。

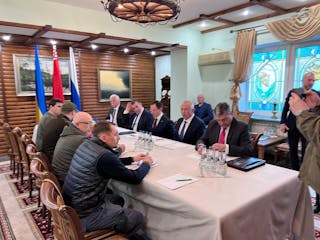

2月24日,俄烏衝突已經打了整整一年,中國外交部周五發表〈關於政治解決烏克蘭危機的立場〉提出十二大重點。烏克蘭總統澤連斯基認為,中國開始談論烏克蘭並發出一些信號,總體來說,是非常好的事。

一個政府沒有自己的情報組織,而敵方則在自己土地上散布了代理人和扶植的傀儡,管治必然困難重重。

在風雲變幻的世界裏,如果我們有一線希望,我們都應該將所有的機會讓位於和平,競爭絕不意味着衝突與對抗,不應該是冷戰,更不應該是熱戰。2023年來了!帶着無法擺脫的恐懼,但總算隱隱約約聽到希望的腳步聲!

「隨着病毒對人類危害程度的降低,各國政府都不應再以防疫為由限制個人自由與權利,過度嚴厲的措施應該結束了,盡早復常對向來以國際大都會及全球最自由經濟體為定位的香港來說尤為重要。」

戈爾巴喬夫的出現,本身是蘇聯政經發展的產物,他的大膽改革激起了世界各地對民主自由的追求,但中國內部的改革力量卻在「六四」後遭遇覆滅的命運,然而「六四」餘波卻令柏林圍牆最終全面崩塌。

西方政治領袖只顧門面的治標,努力加息和補貼,但卻把治本工作抛在腦後。英國首相一而再,再而三前往烏克蘭,繼續支持戰爭。制裁俄羅斯一再加藥,限制俄羅斯人入境。到底西方領袖服務於美國總統,還是自己人民?

蘇聯最後一任領導人、前總統戈爾巴喬夫,當地周二晚因為長期重病醫治無效,於莫斯科逝世,終年91歲。

由於中國和美國都認為台灣對其安全至關重要,而美國也愈來愈多地將台灣用作對抗中國的「前沿基地」,因此台海已成為兩個超級大國之間爆發軍事衝突的火藥桶,有可能對世界造成災難性的後果。

俄烏戰事進入第9天,俄烏第2輪談判結束。有評論認為,西方與俄羅斯終究還是會將索命武器收到背後,尋求一個新的恐怖平衡。