任何在官方眼中有可能傷害國民的感情和尊嚴的課題和史觀都不應該教或考。但如果有這一天,香港也再沒有歷史教育。

近日文憑試歷史科有關中日關係的試題引起爭議。今次風波衍生出的遠超對一條試題各方的不同見解,關係到的更是對歷史科考評機制的挑戰和香港歷史教育的未來發展。

「你是否同意」、「利多於弊」這些均屬通識化題型,並不適合中學歷史科的考試。有歷史科老師指出,歷史科要求同學有批判性思考云云,涉及科目的課程及評估指引,正正是教育通識化的核心禍害,需要正視。

歷史不是我的專業,但業餘閱讀歷史獲益良多,讓我明白到現實是如何殘酷。既然思想不是一時三刻可以改變,今天的年輕人除了是各種教育改革的白老鼠,也是一批又一批意識形態不合格的次級產品。

讀歷史要放下「歷史包袱」,才可以有更多批判反省的思考空間,讀歷史才會更加有趣。

所謂「選辮子」,是刻意在已有的事物中選擇適合自己的切入點。所謂「造辮子」,是在沒有借口之下曲解或製造無中生有的「事實」,作為攻擊點。「抓辮子」更容易理解,就是依靠強權以點擊面,同時又以面擊點。

中學文憑試歷史科試卷問考生:1900至1945年間,日本為中國帶來的利多於弊,參考資料後,這你是否同意這說法嗎?這條值8分的問題,我覺得放在通識科可能更加適合,但教育局的反應,絕對是「小題」大做。

對於宏觀歷史,尤其是「中國跟日本,1900-45」這樣寬廣而又繁雜的大歷史,是不可能以非黑即白思維進行判斷的。

在不少中學裏,讓學生去評論回歸利弊頗普遍。回歸後反對國民教育,目的不過是為了反中國、反社會教育!

言論自由在香港是很重要的指標,但言論自由是應該有底線的。而公務員(公職人員)的底線是支持「一國兩制」,如果對「一國」沒有起碼的尊重,就不應該允許留在體制內。

請問香港特區教育局:到底什麼歷史事件不可以開放討論?鴉片戰爭不可開放討論?義和團和八國聯軍也不可開放討論?還是自日本資助孫中山黃興推翻清政府、到毛澤東感謝皇軍侵略中國,百年的中日關係史,均不可討論?

教育評議會敦促特區政府教育局,香港考試及評核局,對是次考題相關事件及涉事人員,必須認真追究,嚴肅處理;涉事人員必須紀律處分,包括予以撤職。並確保相關事件,不可重演。

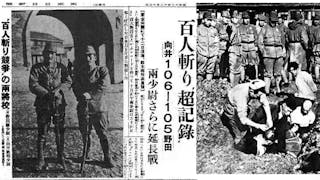

事實擺在眼前,1900至45年間日本帶給中國的災難,怎樣都不能胡扯成日本為中國帶來利多於弊的偽命題。如果遮蓋香港考評局字樣,還以為該科考試是由日本右翼主辦。

早前有小學教師在網上授課,沒有按史實譾解鴉片戰爭,備受各界批評。教育評議會主席、國史教育中心(香港)校長何漢權認為,任何教學都要擺事實、講道理、說感受、邏輯辯證和向前看。立即去片!

不少人以為塑造學校文化只是為學校營造歡樂和輕鬆的感覺,並沒有什麼實質意義。然而,事實並非這麼簡單。

一位美國人向香港暴亂的搞手提出:如果你敢說你是正確,那麼讓我們來公開對質!

近年常聽西方有人以「沉睡巨龍要騰飛」渲染中國威脅,國人亦有人因順境而沖昏腦袋,事事強國人自居。其實國家積弱百年,在在需要時間復元和發展,還是按部就班地慢活發展才符合造福國人之道。

政治舞台上的戲碼沒有預告片,既然生於亂世,知識分子先天下之憂而憂,面對社會危機,各本其性情,各守其分際,各據其體會,各按其知聞,互相參詳制約,謀定而後動,三思而後行就是一代人修成的正果了。

究竟2020年正當開始,是否暴力依然違法「平穩」過渡新年?教育界心情未見平復。

自2004年起,考古學家便開始篩檢挖出來的泥土,至今已發現超過50萬件文物。埋藏在耶路撒冷底下的一切,顯示這座城市的歷史太過豐富與複雜,不可能符合任何單一論述,無論是猶太人、基督徒或穆斯林的。

現在聽到有人把簡體字稱為「大陸字」,說看不懂,有點奇怪。也許是政治意識在作怪,把本來沒有政治性的東西,也看出政治來了。

燭光點點,豈能與太陽正大光芒相比?惟太陽雖然至大至光明,卻有許多轉折暗角的地方照映不到,燭光卻能把個中情況顯示出來。

解決政治洗腦的方法,是用中國歷史替代通識作為必修科目。中國歷史科也要革新,除去封建和殖民主義的錯漏歪曲內容,還原中國歷史的真實。

那個遙遠的年代,讓《東蓮覺苑──香港佛教的傳奇》的作者潘麗瓊感到,宗教所言及的慈悲為懷、眾生平等非紙上談兵,反之以行動實踐,並執行了近百年。

年輕人愛理想、爭取公義、不平則鳴,絕對值得同情和守護。但年輕人不應該將理想變成炸彈,炸彈只是引爆自己,跟別人同歸於盡,這是死亡。理想不是死亡,理想是一種價值創造。

香港不讀史、不修人文科的風氣,長遠來說不但令學生語文能力下降,亦削弱學生的國際視野及人文素養。

我於是另闢蹊徑,找尋中南亞尚未成為世遺的隱世景點,命名為《明日世遺》。節目於2019年7月27日(今天)在香港開電視77台首播。

中史課程沈悶的原因是沒有遇到口才好的老師;近代史與古代史更非魚與熊掌一定要一取一捨。至於讀歷史,上輩老師早有名言,道是「五十年內無信史」。

古蜀國是一個神權國度,統治者利用巫師和各種卜筮工具,對天地間不可知的事物進行解讀或溝通。

從教育現場看,任何學科的學習都可悶到上心口,但同樣可以學習得眉飛色舞,說到底,教師要把第一關,但學校教育各個持份者都應有付出,百年樹人這句話值得不斷思考。