1970年至1978年,我遊學英國和美國。8年期間,我生活在美國中西部俄亥俄州的哥倫布市及東岸的波士頓,在英國則住過倫敦、劍橋和牛津。

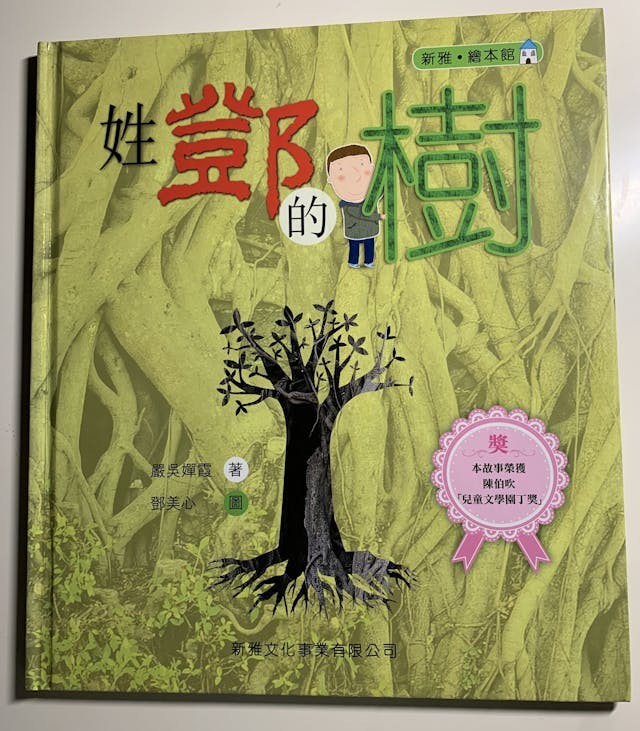

我在《姓鄧的樹》寫的一篇《作者的話》,很能表達我當時寫作這篇童話的心情、動機和意願。

「1978年夏,我在繞過了地球一匝回到香港這個我土生土長的家鄉。8年遊子的生活,使我更加懷念自己根源的土地,我回來原本就是要在這塊土地立足生根。

可是,香港和我都改變了。8年前,我是一隻展翅高飛的小鳥,滿腔熱情,滿懷理想地飛向世界。8年後,經過幾番風雨,幾許掙扎,我是一隻知還的倦鳥,投奔故巢。可是,從小長大的那棵棲身老樹,早已給連根拔起。在這世界金融中心的石屎森林現代化大都市中,我竟找不到一棵築巢的老樹!

錦田樹屋成創作緣由

然後有一天,我來到新界元朗錦田,香港最早居民鄧族聚居的地方,一眼看到這棵大榕樹,那麼決然絕然地緊緊擁抱着一間頹垣斷壁的小屋,死守着不放、不捨、不棄。我呆住了,難道天地間也有人如此誓死守護家園嗎?在新界急劇都市化的發展過程中,許多新界原居民都給連根拔起,他們對祖居土地那份根深蒂固的感情又豈是金錢所能賠償的?在搬村、拆村和重建的過程中,許多有價值的歷史古蹟文物都蕩然無存了,這些本應保留給我們子孫的文化遺產,從此在地球消失,難道我們能對前人的智慧和勞動成果無愧意?

香港,這塊借來的土地,在所餘無多的借來的時間中,我們應如何引導我們的孩子邁步走向1997,也是兒童文學寫作人應該肩負的歷史使命。我希望《姓鄧的樹》能啟發讀者重新認識香港,這讀者是包括了香港、國內和國外的大小讀者。

我喜歡寫作童話,那是因為許多人類共通性的大問題都隱藏在童話裏,若不經意地展示出來,引發讀者思考,卻又不露出教訓的尾巴來。童話的意義在於給讀者指引出一條光明的大路,使人積極地生活,對未來充滿信心和希望,努力地把人間美好的憧憬和夢想,一一實現。」

在80年代初期的每個星期天,丈夫開車帶着我和兒子尋訪新界每個村落的歷史和古蹟。有一天來到元朗水頭村,有緣遇上鄧家棟,一個結實、黝黑、憨樸的鄉村小男孩。他喜孜孜地領着我們去看那棵吞屋大樹,臉上難掩那份姓鄧的自豪。從此,姓鄧的樹深印在我的腦海裏,也引起我對新界史的追尋。

當時有關香港史的資料並不多見,更遑論新界史了,反而英文資料較多,由此可見我們是如何的不重視本土歷史。當時的新界,正在面臨急速都市化的劇變,有許多村落,在90年代的今天重遊,已使人有滄海桑田,明日黃花的感慨了。

我是土生土長的香港人,可是我對自己的本土歷史的認識卻不如外國人,我感到很慚愧,更加深我寫作《姓鄧的樹》的那份歷史感和鄉土情。我把整段新界市濃縮在一個三千多字的童話裏,打算日後寫成一部長篇兒童小說。因此當時並不急於發表,原稿一直收藏在抽屜裏,有時拿出來自家欣賞,順便修修改改。

美國保釣運動:兒童文學的本土化和民族風格

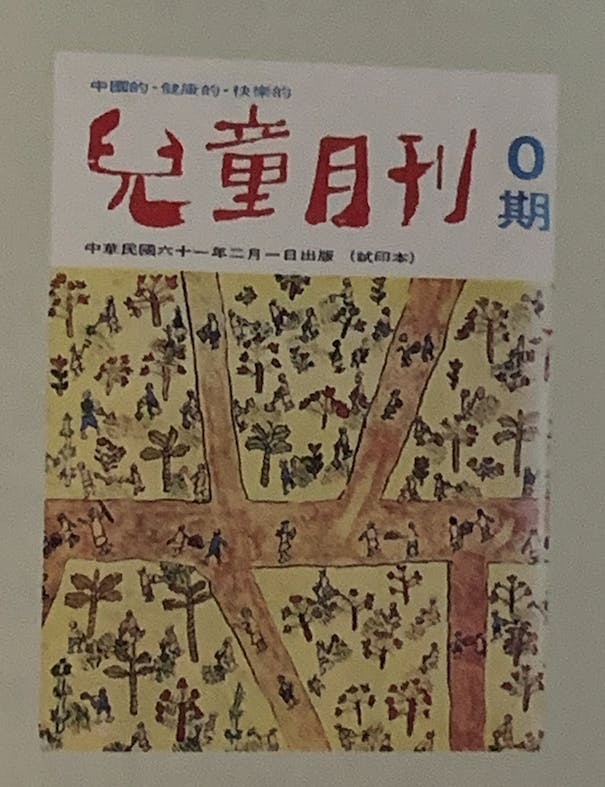

70年代初期,海外中國留學生的保衛釣魚台運動,可以說是香港和台灣大專學生的一場民族意識大醒覺。我當時身處美國中西部的哥倫布市,哥大校園的保釣氣氛並不如芝加哥大學、加州大學或東岸各大學般熱烈。我並沒有參加華盛頓的保釣大遊行,我選擇了以兒童文學服務中國兒童,我參加了《兒童月刊》的籌辦工作。

《兒童月刊》是一份中國留學生為台灣及香港兒童創辦的雜誌,為了籌募經費,我組織了中國同學在校園的街頭義賣春卷。《兒童月刊》從零期試刊號開始,便標榜着「中國的、健康的、快樂的」口號,旨在抗衡成人化、東洋化及西洋化,強調內容切合兒童的閱讀趣味,着重本土創作及中華民族的特色。我是從《兒童月刊》開始走上了從事兒童文學這條不歸路的,而在兒童文學的眾多品種中,我對童話情有獨鍾,因此也特別喜歡寫作童話。

中國兒童文學家浦漫汀在《兒童文學十八講》中提出童話創作四個問題:一是幻想性,二是現實性,三是情感性, 四是民族性。他引魯迅的話認為葉聖陶的《稻草人》開創了富有民族風格的童話:

「給中國的童話開了一條自己創作的路的葉聖陶的《稻草人》,主要特點就是民族風格。這當然與語言有關,但重要的是作家從我國人民和兒童的現實生活中擷取了題材,提煉了主題,深刻地反映了我們民族的思想感情和在三座大山壓迫下的悲慘遭遇。」

像葉聖陶先生一樣,我創作童話,也是先受了西方的影響。小時候讀了不少格林、安徒生、王爾德等童話集。教書的時候, 又很喜歡給學生講童話故事。後來出國讀書,修研兒童文學課程,接觸了不少歐美現代創作童話,深受吸引,終於也有了嘗試自己創作童話的念頭。下筆的時候,除了構思情節中幻想與現實的和諧結合,把自己的感情傾注入角色裏,也不期然地關注到本土性及民族性的問題。《姓鄧的樹》可說是我第一次為香港童話的創作嘗試一條新的道路,表達我對香港的一份鄉土情懷及香港對中國文化的傳承。

陳伯吹兒童文學園丁獎:《姓鄧的樹》走向中國

《姓鄧的樹》寫成後,我不寄望在香港有出版的機會,因為香港兒童文藝協會剛於1981年創會,本地兒童文學正處於起步的推動階段。只有少數的朋友看過《姓鄧的樹》,但他們即時的反應是說我在寫鄧小平,這倒是我始料不及的。

1986年上海中國福利會兒童時代社把《姓鄧的樹》刊登於《兒童時代》雜誌的9月號內,這是《姓鄧的樹》第一次正式公開發表。國內同行的反應十分熱烈,這給我很大的鼓舞。

1987年夏天,我收到上海陳伯吹先生創設的「兒童文學園丁獎」評選委員會的來信,祝賀《姓鄧的樹》被評為優秀作品,我實在受寵若驚。陳伯吹先生是兒童文學巨匠,他一生獻身兒童文學,晚年更把自己多年的稿費捐出來創設「兒童文學園丁獎」,鼓勵後學為青少年兒童寫出高質素的兒童文學作品。《姓鄧的樹》能被評為優秀作品,已故香港兒童文學家何紫先生也為我高興,他把《姓鄧的樹》刊在山邊社《陽光之家》的1987年8月號內,還特別向讀者介紹說「是香港人第一次獲此項殊榮」。

《姓鄧的樹》得到中國大陸同行和小讀者的接受和認同,我相信我們的一顆中國心,不分地域,是一致地相通的。何凌雲《躍然紙上的中國心》把《姓鄧的樹》剖析得細緻淋灕,我十分感動。以下的一段話,更說到我的心坎裏:

「……作者引導讀者去思考:社會再向前發展,許多舊的事物被淘汰,被更新,人們的觀念也隨之改變,這是必然趨勢。然而這種現代文明衝擊下產生的變革,難道都是積極的嗎?不,他們有時也會成為具有破壞性的反動力。原因在於愚昧,在於功利。人只有對自然和社會的認識達到一定深度時,才會真正注重歷史、尊重傳統、愛護自然。作者正是清醒地意識到了這一歷史現象,才通過作品向人們發出了警告:「 人和自然本應是和諧的結合,而不是恣意的破壞,任意的重建。」這是激情之後的一個感嘆號,也是經過理性的思考後得出的一個富有哲理的結論。」

多年後,我仍難忘遷拆天水圍時出現在電視螢幕上的悽惻畫面 。村民誓守家園,賴地不走, 嚎啕痛哭,最終還是被拖離故土。 還有調景嶺的遷拆,電視所見,一樣教人低徊無語。中國的錦繡山河,也曾經歷不同程度的破壞和重建,莫不教人深思。

至於小讀者是否有能力欣賞寓意深遠的作品,何凌雲有這樣的看法:

「兒童與大自然有着天然的親近感,他們比大人更貼近自然,更理解和喜愛大自然中的小生命。所以小讀者完全能夠隨着主人公的情緒起伏,去愛、去恨、去思索和體會。他們也就像鄧家棟一樣,受到感情上的薰陶和觀念上的影響。我們寄希望在他們這一代身上,能夠阻止這種愚昧的繼續。」

倫敦演出A Tree Named Tang 走向世界

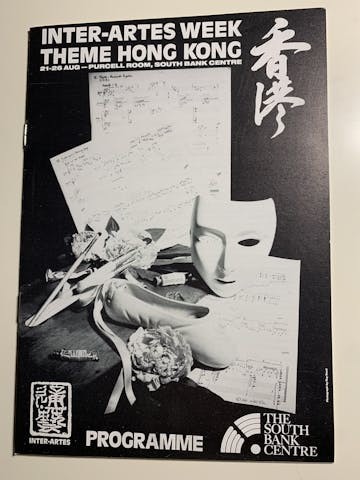

1989年夏天,已故的專欄作家魯金先生介紹我認識女作曲家何蕙安,她在倫敦創辦了一個藝術團體,取名通藝(Inter-Artes),專門製作融滙音樂、戲劇、舞蹈、視覺藝術及影音科技的多元媒介表演藝術。

何蕙安在香港土生土長,1967年獲得太古獎學金, 赴英國皇家音樂學院深造。她在英國居留多年,對東西文化有深切了解。她創辦通藝,透過表演藝術促進海外各國人民對香港人的了解和關注,擔當親善的溝通橋樑,這番心意當然是基於她對香港的一份故土情懷。

1990年12月29至30日,通藝策劃在香港大會堂劇院演出的節目名為「英港演藝跨媒介接觸──香港」,其中合家歡節目《姓鄧的樹》以話劇、歌唱和舞蹈的形式演出。香港的演出是由香港市政局主辦,香港演藝發展局贊助。在此之前的8月21至26日在倫敦The South Bank Centre 演出,獲得好評。

魯金曾在明報專欄介紹。後來從蕙安寄來節目表中發現編舞是錢秀蓮和曹誠淵等大師級藝術家,可惜當時未能現場欣賞。可幸近日在YouTube 搜尋到視頻Magic Banyan Tree《神奇老榕樹》,彌補了當年的遺憾,也算是與闊別多年惦掛着的蕙安聯接上了,我們年輕時偶遇的一場相識相知依然點滴在心頭。

我問何蕙安為什麼選中《姓鄧的樹》,她認為《姓鄧的樹》能夠象徵香港的本土文化,尤其是傳統與現代,東方與西方的揉合與矛盾,衝突與融和。新界原居民自50年代開始,不少已移居英國及歐洲各地,因此在倫敦演出時,特別容易引起中外觀眾的共鳴。

我在1987年的滬港兒童文學交流會上,演講了《兒童文學的國際化問題》,其中我特別提出:「中國兒童文學在走向世界之前,必須先走向中國,也就是說,要深深地植根於民族的傳統文化泥土裏,展示出中華民族的特質,才能具有深刻的國際性和普遍性,才能真正走向世界。」

《姓鄧的樹》與香港九七主權回歸

《姓鄧的樹》是一篇具有歷史感的兒童文學作品。兒童文學作者應負有歷史的使命,那就是關心歷史,熱愛兒童及全人類。

香港青少年兒童生活在高度物質文明的大都市,急速的現代化及高科技的資訊發展,使他們只管急急應付「現在」,追趕「將來」,而忘卻了「過去」,早已失去了「從前」這份歷史感了。鄉土情懷的歷史感正是我們的根源所在,沒有這份歷史感,整個民族將失去了存在的意義與價值。

在回歸祖國的日子裏,香港兒童文學寫作人更應肩負起這個歷史使命,引導我們的青少年兒童,邁步迎向九七回歸,重新認識香港,認識中國。《姓鄧的樹》是我第一次與小讀者探究香港人的歷史根源問題,我希望透過兒童文學培養兒童成為「植根香港,胸懷祖國,放眼世界」的新一代。

總括來說,兒童文學是為新一代人類而設的文學,是一門永遠在求變、求新、求進步、求完美的學問。每一個時期的兒童文學塑造每一代的新生人,因此兒童文學應當永遠走在時代的前頭,創造潮流,給歷史賦予新面貌,把世界變得更和諧,美好!