香港管弦樂團踏入第50個職業樂季,也是音樂總監梵志登(Jaap van Zweden)在樂團中最後一個樂季。揭幕的頭炮,有小提琴家貝爾(Joshua Bell)親自委約多位作曲家湊合作品而成的小提琴協奏曲《元素》(The Elements),並在這套音樂會中作亞洲首演。

9月7日晚上開始,香港經歷了歷史上百年一遇(更有說是500年一遇)的世紀雨災,震驚全球。估不到在香港這塊被譽為「福地」的現代小城市,竟然遇上千鈞一髮的災難,全城癱瘓,部分市民更要急忙逃難。樂團的彩排與演出,亦被迫停止,等待市面稍為復常。最後,彩排、首場及第二場演出,都迫在同一天進行。亦有樂團辦公室同事,趕不及回家,留守寫字樓多天。終於樂團上下盡心盡力,順利揭幕,同日圓滿了兩場音樂會。

筆者欣賞第二場,上座率還不算太高,希望已訂票但未能出席的樂迷安好。筆者本來選看的第二晚演出,目的在希望聽到樂團與獨奏在新作品有更佳的磨合,但天意所弄,這一場卻變成扭盡各人精神與體力極限的終點線。

這邊廂社會上下還在想辦法為災情善後,當日很多人還困在堵塞區域內;那邊廂亦為了不要損失慘重,在突然其來的有限時間內,為演出賣力。看似依然還有心情在風花雪月,其實亦非真正的風花雪月。

新曲關注大自然問題

這一切,該由貝爾發起寫作的《元素》說起。

小提琴家貝爾最初的構想,本是想歌頌大自然之美(Celebrating the beauty of our natural world)。疫情後,2023年頭幾個月,全球已經歷了世紀性的反常氣候。貝爾著幾位作曲家所寫的《元素》,為《土》、《水》、《火》、《空氣》及《天‧空》(Earth, Water, Fire, Air, and Space),一共6個樂章的協奏曲。前者為「四大」,即地、水、火、風,再加上一個「虛空」。萬物之始,四大匯聚假合,即有生命。生物的「四大」,則成為筋骨肌肉、血津腦髓、體溫和呼吸。

四大調和則健康,四大不調則生病,四大分散則死亡,大自然亦一模一樣。當要歌頌大自然之美的時候,大自然亦早已生病,這幾年由「地水火風」演變出來的全球災難,亦已不再是迷信,而是科學家與天文學家所非常擔憂的現象。幾年前,本地作曲家林丰為港樂委約所寫的《五蘊》,說的是自身的行為;今次貝爾所委約的作品,更是人類及地球命運的切身問題。水能載舟亦能覆舟,就在貝爾把作品帶到香港時,我們已切身體會到意想不到的大自然災難。

逐步邁向完美的演奏

第一個樂章《土》由畢士(Kevin Puts)所創作,樂團的演奏部分較為簡單平和。貝爾的小提琴獨奏,不斷由豎琴的持續拍子所扶持。貝爾在較為平和的旋律中,抒情的感覺未算最優美,不過在泛音的美感卻相當漂亮。在後來較為雄壯的片段,他在雙音的演奏偶有差池。長笛聯合首席盧韋歐(Olivier Nowak)的簡約演奏,相當具有韻味。但當進入第二樂章《水》後,貝爾的演奏就開始邁向完美。

這個樂章由低音大提琴家麥爾(Edgar Meyer)所寫,貝爾在輕柔的快速連弓片段,演奏得輕而易舉。中段有一部分較為帶有弓法技巧的片段,但因為貝爾的音量不大,有些時候還是會被樂團掩蓋。頭兩個樂章的感覺,風格上具有連貫性,樂團部分都依然屬於Minimalism的格調。而貝爾與客席首席豎琴費蘭迪斯(Alcantara Fernandez)的互動較多,豎琴有頗多的發揮機會,她的琴音亦豐美。之後貝爾就與木管組,特別是巴松管組的對答多一些。樂團成員在簡短的獨奏片段中,與音量不大的貝爾,在平衡上還算不錯。

而在《火》中,作品風格本身不算非常激烈,作曲家海基(Jake Heggie)在這樂曲的氛圍,流動性與剛才的《水》亦十分相似,舞蹈性卻比較強。當中貝爾在演奏帶有探戈味道的片段時,相比於他在其他樂章中用上比較平實的演繹,在情感的表現上,無疑較為突出。整套作品有很多敲擊樂組的演出部分,在希頓(Jennifer Higdon)所寫的《空氣》及莫剛梅莉(Jessie Montgomery)所寫的《天.空》裏,胡淑徽所演奏的開合鈸(Hi-Hat)在為其他聲部的音樂線條帶出的意境的扶助,非常優秀。她根據團員的演奏,以手或鼓棍塑造不同的色彩,確實令作品栩栩生色。

貝爾在這兩個樂章中,演繹上反而更為「貼地」,更加有一般傳統小提琴演奏的實在而自然的感覺,而不再像是在頭幾個樂章中,傾向於虛無飄緲的意境。最後一個樂章,為《土》的「再現與終曲」,貝爾在豎琴的拍子與主題旋律重複出現,兩者在演繹上回歸當初的虛無,但卻與樂團融合後演繹出濃烈的情感。

旋律變化多端中 尋找個人音樂氣場

嚴格來說,這套作品給人的第一印象並不深刻,這與絕大部分的現代新作品沒有太多分別,幸而作品的內容還容易接受。貝爾的演奏,過往一直也不是靠運用音色來打動聽眾,而是需要在旋律變化多端的樂曲中,他才能夠找到屬於自己領域的音樂氣場。在這套作品中,除了有技巧片段外,其實大部分時候樂曲都團轉在平平淡淡的旋律當中,這對貝爾的演奏風格來說,並沒有利好因素,而他自己本身演奏的音量也不大,當然就更不突出了。

記得7年前他來港開了場獨奏會,當晚他的演奏可謂藝術感極高,他選奏能夠突出自己優點的作品。不過他今次委約這套樂曲,本來以「美」為首,最後作品本身的情緒上落起伏卻不足夠。梵志登與團員能夠發揮的機會,其實也不多。香港雖為亞洲首演站,但其實在網上亦難以找到作品過往演出的相關資料,難以作事前準備及對比,對作品的分析只能憑着第一個感覺與記憶。但貝爾在這個地球村生病之時,委約這套以生命元素為題的作品,而剛巧香港在迎接這首樂曲時,亦突然出現難以想像的自然大災,讓人類驚醒於四大元素的平衡失調,已不斷出現反噬,全球危機其實已一觸即發。就在演出後一個星期內,世界各地亦四處出現反常災難。

活在當下,拯救當下。貝爾想出這個理念,藝術也在當下。在歌頌大自然之美之時,亦為大自然已一步步遠離人類及其他生命之時。作品最後選擇《土》的回歸作為終結,而且帶有歡樂的意境,令人有所希望。所有生命離不開土地,海洋底層是陸地,樹木生長需要陸地,所有生命都需要陸地,因此這個樂章的編排,絕對可以理解。當我們在研究作品是否動聽或出色時,可能更需要反思貝爾的意念的動機。這亦是所有人類不能再逃避的存亡問題。

超世界級水平的柴可夫斯基第四交響曲

就在樂團需要重新作演出時間安排時,筆者早已對第二場下半場所演出的柴可夫斯基(Tchaikovsky)的《第四交響曲》的水平,預打輸數。即使他們演出再差,也不能怪責指揮與團員什麼,因為相信所有人已盡了最大的力量。

梵志登在素材繁複多變的第一樂章裏,對於呼吸間隔的留白手段,非常出色,而在張力對比上,從容優雅與雄獅咆哮的分段布局,自然推進更可說是無懈可擊。單單是整個第一樂章的演繹,已是超世界級的水平!弦樂組齊整如一,特別是小提琴組,仿如出自同一個琴的整齊度,對於指揮計算的抑揚頓挫,剛好與銅管組成為兩條清晰可聞的旋律線。木管組在梵志登的帶領下,則保留著甜美而真摯的演繹方法。嚴格來說,這個樂章的演繹風格,是典型的柴可夫斯基俄國堅鋼韻味、與作曲家隱藏的法式浪漫的完美結合,整體的和聲及平衡,音色更是漂亮至極!

第二樂章一開始,雙簧管首席韋爾遜(Michael Wilson)吹奏的主題,在梵志登的督促下,稍為偏快和直接。但這個速度,卻有利於弦樂組往後悠揚而有骨氣的演繹。直至之後樂曲繼續推進,梵志登在主題再現才把整個氣氛減慢,不同的木管片段,全部都非常感人,最後讓人流下一絲留戀,整個布局可謂相當細緻。

第三樂章主要的弦樂組撥弦,因為經歷了前兩個樂章的熱身,弦樂組的整齊度與音準依然無懈可擊,所以撥弦所產生的協調迴響、澎湃的共鳴效果,可說是環迴於音樂廳四周;而梵志登所提示的強弱對比,團員們反應得非常敏捷,這是筆者聽過最好的現場撥弦演奏!中後段的管樂及敲擊樂的加入,在指揮的帶領下,又再是另一個對比。施家蓮(Linda Stuckey)的短笛獨奏,亦依從了之前指揮對木管組甜美演繹要求,而吹奏出活潑俏麗的較輕盈效果。

整個第四樂章,在激烈的主題或片段裏,樂團在指揮訂下稍快的速度裏,整齊度依然絕佳,小提琴組能保持最乾淨而明亮的整齊線條,在作品中的角色可謂功不可沒。不過,小號組每次出現的主題,都稍快於整個樂團的速度。後來才發覺,這應該是指揮的要求,因為定音鼓首席龐樂思(James Boznos),每每在這時都小心翼翼地提供最準繩的拍子予樂團成員,唯這應該是指揮故意讓小號組特別跑出的刺激關口。

梵志登在這首交響曲裏,與港樂的所有成員,共同塑造出超世界級的完美演繹與演出,令人猜想不到他們應該是在一整天最疲乏的時候所演奏的效果。圓號組嚴格來說未算最完美,因為個別的音準些微有誤。但出奇地,每每在fanfare的時候,這種些微不協和,卻變成音色通透而輝煌的號嘯,共鳴響遍音樂廳!港樂與音樂總監梵志登在這首作品的演出,完全是世界級的一個典範!

後記

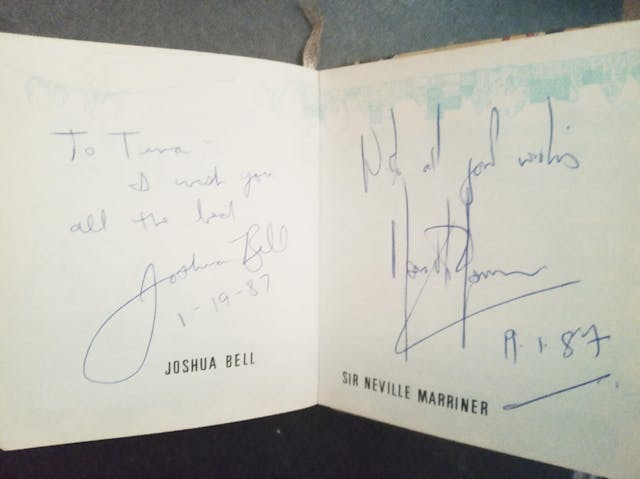

梵志登本來膝蓋受傷,不過幸而下半場還是在台上生龍活虎一般。而他過往喜歡「一槌破頂」的聲響要求,今次亦被「改良版」的、留有頂門空間的震撼大包圍所取代。場刊中回顧貝爾首度來港是1987年1月19日,與馬連拿爵士(Sir Neville Marriner)及聖馬田室樂團(St. Martin-in-the-fields)合作孟德爾遜(Mendelssohn)的《小提琴協奏曲》。當年爸爸給我們買了票,我和母親都去聽了1月19日那場演出,但當晚是演奏布魯赫(Bruch)的《第一小提琴協奏曲》。

孟德爾遜那首,應該是1月17日或18日演奏的。我一家人都非常喜歡馬連拿指揮的唱片,音樂會後我與母親就進後台找馬連拿簽名。但首先見到的,卻是金髮碧眼的提琴小王子貝爾。貝爾當時還未有名氣,首張唱片還未推出。那個時候古典唱片界競爭非常激烈,同一首樂曲,可以在短時間內,由不同演奏家在自己的唱片公司發行,爭奪銷量。那時大概是唱片公司「試水溫」,讓多次帶領小提琴新星出首張唱片的馬連拿爵士,帶着貝爾遊走世界。而當時年輕的貝爾,就像一個受過嚴格訓練的空中服務員一樣,笑容可掬、端莊真誠地,為着每一位前來後台的樂迷,細心服務。而馬連拿爵士,眼見貝爾已寫上我的名字在簽名簿上,就說他不用重複了。

遺憾是,20多年後,馬連拿爵士以90之齡來港指揮香港城市室樂團,筆者有幸獲邀訪問他。可是,當時沒有發表文章的渠道,更沒有個人專欄,為免浪費老人家的寶貴時間而推卻。翌年,馬連拿爵士亦與世長辭。就此,前後差不多40年了。貝爾在成為一流獨奏家及接任聖馬田室樂團總監的今天,把與世界命脈攸關的作品,拿出來面世。

40年前的世界與40年後的今天,又有誰會想到,人類在推動工業社會發達的同時,其實一早已把世界推向滅亡呢?速度更是倍數地加快。今天,面對天災的降臨,多少生命已隨着「地水火風」而消失。今天,還有機會去歌頌,隔天可能只有從紀錄中看到,再之後,可能自己亦已被自然所淹沒。

還是要感謝貝爾,人算不如天算地,帶來了與香港歷史上大災相應的作品。當下,令人不寒而慄。人生,真是只能活在當下。

註:作者評論場次為2023年9月9日於香港文化中心音樂廳舉行的港樂樂季揭幕音樂會「梵志登與貝爾」。