70年代中期,香港雖然已晉身國際大都會,但是上環仍保持了一份昔日風情,子羽所著《香港掌故》(1979年)還特提到富隆茶樓。富隆茶樓在當年已有70、80年的歷史,從它破舊的外牆可見此言非虛。

香港文學未有一本從本地觀點與角度撰寫的文學史,是說膩了的老話,也是一個事實。

一個世紀才子,文化巨擘,世道崎嶇偃蹇,但卻終身不渝愛國家愛文化,真要「愧」的是他,還是共同建構那個時代的人?

新界五大家族之一的鄧氏,散居多處鄉村,包括錦田、屏山、厦村、龍躍頭、大埔頭和萊洞等,大部分建有鄧氏宗祠。

他「以猥褻寫悲哀,以狂想寫真實」,呈現維多利亞港下悲喜混沌的香港本色。

What happened last night for a staged cage of age

北京大學校長蔡元培輓聯: 是中國自由神,三民五權,推翻歷史數千年專制之局; 願吾儕後死者,齊心協力,先成先生一二升未竟之功。

過往,進念出品,多採集體創作,演員會參與編劇,但《我們的愛情喜劇是威士忌》卻沒如此做。我相信,演員如有份參與撰寫該六段失戀獨白,內容會較充實,更富趣味,而且會各有特色,至少不離地。

生命的本質就是旅程,而我們真都是過客。流浪不是青少年的特權,老年被設計被限囿被褫奪旅程感的處境才最悲慘。

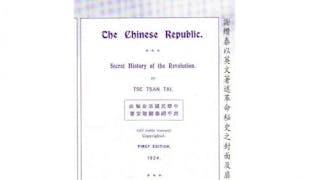

最早期談及推翻滿清帝制,而又是由曾經親身參與革命,當事人撰寫的著述,首推謝纘泰寫的是《中華民國革命秘史》。

史華慈並不是一位漢學家,而是一位跨學科的人文學者,如今他這類的學者也逐漸凋零了,甚至後繼無人。

藝術家的眼睛是放大鏡從不丟失我們細微末節,所以往往把他們聚在矛盾和痛苦的十字路口掙扎。

普林斯頓大學的教授花很多時間在學生身上,高等研究院則沒有學生。雖然在正式架構上沒有關係,但這兩個機構向來交流頻繁。

由於我們宇宙觀的立論是建基於一些神話的龍馬與神龜和一些無可考證的神話人物,我們如何說這些是科學?但是,我們確實是依賴這些理念活了幾千年。

在這不確定的年代中,只有一項是確定的:那就是學習中增進知識的重要。誰擁有最新的知識,誰就能擁有未來。

如果1949年國共戰爭如果是國民黨勝出,以後30年的歷史又將如何發展?

據陶氏族人說,自從妙法寺建了樓高三層的萬佛寶殿後,該村先後有三人逝世,族人認為與萬佛寶殿外牆的雙龍裝飾有關,於是將正門封閉,另開側門。

有些人不喜歡香港,誇張的說香港又擠又吵又髒,粵人粗糙,粵語「硬嘣嘣」。老師顯然不同意,一有機會就去短住,多年後老師把她全部所藏書本、筆記、音響音像資料、樂器等都贈存香港中文大學圖書館。香港社會生氣勃勃,香港市民直率熱情,香港的環境文化引出老師童真純情的一面。

感謝得閒去飲茶遇到的每一位貴人,讓我們能繼續沉着應戰、默默耕耘。

中山先生理想,經得起考驗,確實有益於中國和後世,如果只借他的光芒,作為政治手段和目的,那麼,年年紀念孫中山誕辰,勞師動眾,又有何補益?

一身不自保, 千載有雄名。

古琴聲靜,恰似低鳴。有說,她是接近人的聲音。她總不多話,細聲細語,恰似大自然的聲音。

我認為哈佛的長處就在於它相容並包,各路英雄豪傑來此聚聚一堂,切磋各種學問,變成一個學問和知識的大薈萃。

我們讀歷史不能單單讀到一紙片面文書,便深信不疑,責難他人。

大家在野外搜尋蘭蹤的同時,要小心留意附近有沒有蛇的蹤影,以策安全。

是次展覽除了介紹沙漠絲路的圖片之外,更設有絲路生活區,重塑當地民族的生活、社會、宗教面貌等。

Spycatcher 一書由 M.I.5 前成員 Peter Wright 所寫。世上只有一個國家的讀者,無法讀到此書和有關的言論——英國。

「我只是知道了它的一些歷史、接觸了一點點它的文化、看到了它表面的社會現象、也思索了一下它所面對的問題。作為一個旅客,我或許不必對自己要求過高,我只是希望,在所記錄下來的所見所聞,能夠作為還沒有到過印度的、有意到印度一遊的,以及已經到過印度的朋友們的談助,已經於願足矣。」

事實上許多鄉村仍保留了豐富的歷史建築,大有條件串連成一道文物徑,讓市民體會新界的傳統面貌和宗族生活,錦田的鄧氏鄉村便是最佳例子。