今年書展將於7月16日起,一連七日於灣仔會議展覽中心舉行。參展商萬里機構圍繞多元範疇出版新書,以「飲食.生活.再發現」為主題。配合重點新書《樓下士多・辦館・糧油 雜貨》,屆時萬里攤位將化身懷舊士多辦館:瓶裝飲料熱水櫃、色彩繽紛的汽水啤酒瓶膠箱、桶裝棒棒糖、懷舊玩具扭蛋機……帶領讀者重遊昔日滿載人情味的香港地。

藏於角落的香港回憶

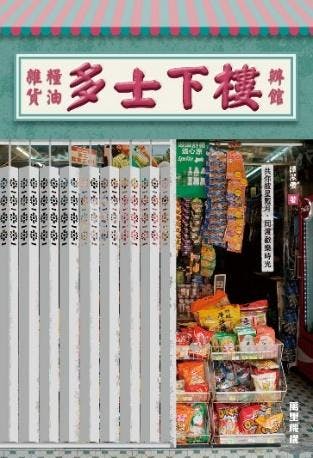

當社會還未有遍地林立的高樓大廈、大型商場、連鎖超市時,光顧士多、辦館、糧油雜貨舖,是香港人購買糧食及日用品的主要途徑。這不僅是當時的社會風貌,更象徵鄰里間守望相助的精神,盛載着香港舊日回憶。

但現時不少舊式屋邨,以及當中的士多、辦館面臨清拆重建,因此譚潔儀著寫《樓下士多・辦館・糧油雜貨》,期透過文字與圖片將這些現存的小店紀錄下來 。書中訪問了11間士多或辦館的東主,把店主們的故事記錄下來,勾起讀者的集體回憶。此外,亦會詳細介紹香港舊式小店特色,如士多與辦館的分別。譚潔儀稱這本書是「尋寶的地圖」,因書中受訪的店舖大多面臨重建,故「能找到一間便少一間」。

(萬里機構提供)

港式經典美食

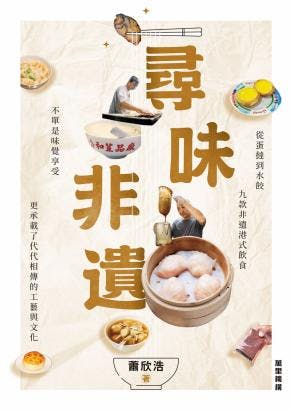

蛋撻、菠蘿包、雲吞、茶樓點心、港式奶茶⋯⋯有沒有想過,港人日常食品的製作技藝已被列入非物質文化遺產名冊?對飲食文化研究數十年的蕭欣浩博士,今年繼續撰寫有關飲食的書籍──《尋味非遺》。

新書以 10 個被列入非遺名冊的傳統小吃為主題,訪問了9位製作非遺食物的師傅,除了講述食物製作的過程,並配合歷史考究資料,以不同角度探討中國與本地相關的飲食歷史與文化。

蕭欣浩表示,這背後「其實是九個家族的故事,連繫數代的香港人」。該書以食物串連起香港的故事,雖然本港餐飲行業面臨結業潮,但仍有不少香港人堅持做好本分,在「逆境時做好事情」,如堅守製作非遺食物的師傅一樣。

(萬里機構提供)

健康生活與心態

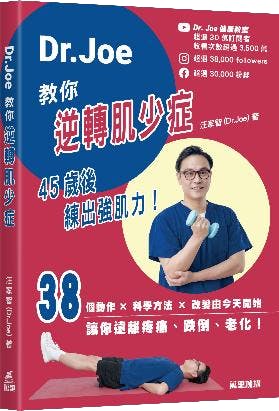

脊骨神經科醫生汪家智新作《Dr. Joe 教你逆轉肌少症:45歲後練出強肌力,遠離疼痛、跌倒、老化》,從臨床角度出發講解何謂肌少症,以及逆轉肌少症的機會,更親身示範講解 38 個舒緩動作。

汪家智表示,香港人對肌少症或肌弱症的認知較低,以為「只是肌肉較少」,但事實卻是一種病症。他以流動測試車專為50歲人士做測試,帶出肌少症的重視。

(萬里機構提供)

照顧好心理情緒同樣重要。面對中學生自殺率高企,輔導心理學家郭倩衡 Helen Kwok 著《一念間》,以輔導心理學家的角度,分析在輔導室的不同個案。書中談及把學生從自殺的邊緣「拉回來」方法,並揭示了近年來高自殺率背後的心理和精神困擾。郭倩衡認為,學生願意接受治療是最重要的一步,並坦言書中不會太細致描述自殺,避免成為「禁書」。

(萬里機構提供)

林溥來 Patrick Sir 表示寫書是受他父親從小教育的影響,著作《82課早知道》,包括人生轉變課題、心靈勵志語錄,整合為人生成功的關鍵,林認為書中的道理「愈早知愈好」。此書也談及現時年輕人的「躺平」文化,Patrick Sir 認為「有資格躺平的人,可能正正是最不躺平的人」,並以他最尊重的蔡瀾為例,蔡經歷許多事情,於不同範疇發光發熱,激勵選擇躺平的年輕人。

每篇道理以短文呈現,大概需時三分鐘便可看完,不會讓閱讀成為壓力;也毋須按順序閱讀,「隨手翻一頁就可」。作者笑言因出版社催稿,截稿前寫到第82篇,亦認為82是幸運數字,故以「82」課為書題。

(萬里機構提供)

日本人眼中的香港

香港有東方之珠、美食天堂、購物天堂等多種美譽。居港十年的日本人May著作《居港日本人最貼地の香港觀察日記》,她表示寫書是她的夢想,感到驚喜可以在香港出書,內容都圍繞「讀者想知什麼事」,香港「很有趣」。

May以居港日本人的角度,講述日本和香港的文化差異。細微如茶餐廳的水杯,May笑談香港人多視為清潔餐具之用,但她認為水杯僅供飲用。

(萬里機構提供)

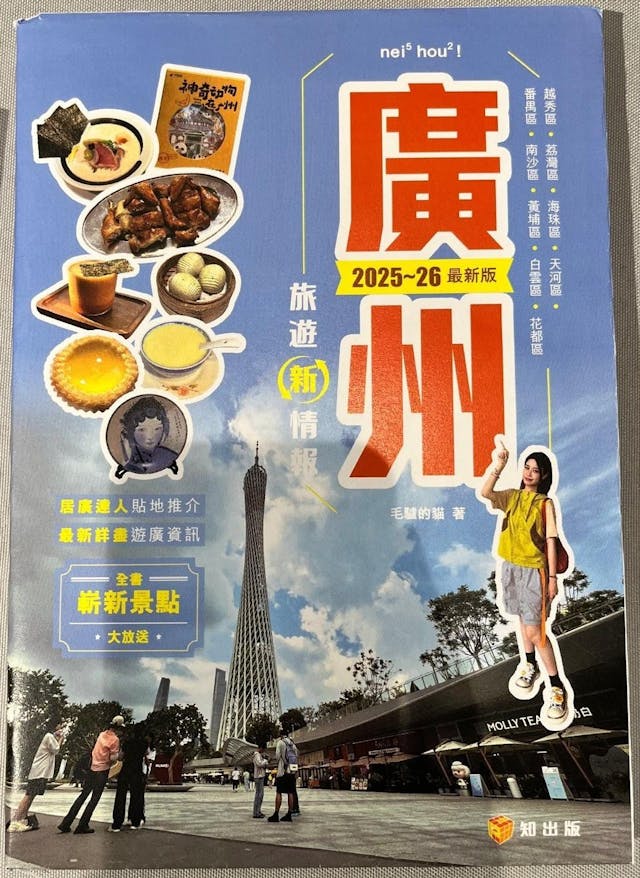

不一樣的廣州

港人北上成風,除深圳外,港人亦喜到其他大灣區城市如廣州旅遊。廣州發展成熟,除了舊有著名景點和老字號食肆,近年也開拓年輕化旅遊點,多個文創園區及商場落成,新舊交融,是短線遊好去處。

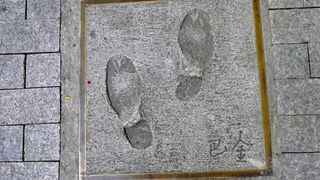

土生土長的廣州人毛驢的貓著《廣州旅遊新情報 2025-26最新版》,介紹多個有趣地標及必食餐廳。作者表示有部分的地標或餐廳「自己也是第一次去」,藉此重新認識廣州。她透露近年廣州有不少古老的建築物如永慶坊,翻新後成為年輕人的「打卡位」,她又介紹大灣區藝術中心,形容是繼廣州塔後必到的地標。書中詳寫更多廣州好去處及旅遊攻略,期從一個嶄新的角度,將廣州之美呈現給讀者。