AI世代,有人比喻為第四次工業革命。按維基資料:

1760至1840年:第一次工業革命──機器開始取代人手製造;

1871至1914年:第二次工業革命──生產線開始出現;

20世紀末起:第三次工業革命──通訊與工商各業廣泛電子化;

今天:第四次工業革命──AI融合不同科技,為各業帶來廣泛,快速且複雜的改變。

六個育兒進化模式

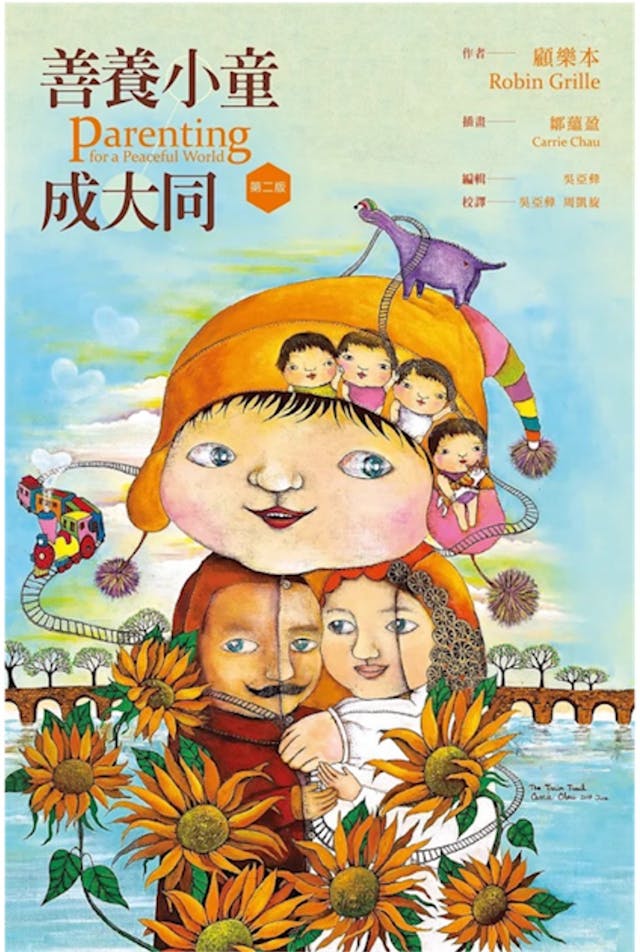

以上的工業進化,是我們會在學校學到的。但同時發生,深遠地影響着我們每個人一生的教養進化,卻不在學校教材之中。Parenting for a Peaceful World作者澳洲心理學家Robin Grille,因偶然讀到心理史學家Lloyd Mause對世界各地童年歷史的研究,開始了自己的十年埋首鑽研。他說:「就像在後花園發現了一個重大的歷史古跡一樣,這是個我不能不寫的故事。」之後他用了五年撰寫這本書,我們也用了兩年去翻譯成《善養小童成大同》。那時,我首次讀到人類六個育兒進化模式:

六種模式在當代都是主流及社會認可的模式。前兩種模式不用說也能顧名思義,至於14世紀開始出現的矛盾模式是遺棄模式的躍進,因為父母少了生育,教養壓力大減,但父母仍矛盾地對孩子嚴厲控制,服從就是一切,親子關係建基於權威與控制而非情感,恐懼被視為學習的根本。18世紀開始出現的侵擾模式(第一版時譯作介入模式),兒童開始被視為孩子,不再被標籤為邪惡,但「只可被看見,不被聽見」。這模式下,孩子多了自由, 但父母仍以高度控制孩子為目標,成人以暴力態度壓抑孩子是源於自己曾經歷的兒時悲劇。

今天,前四種教養模式已不為法例所容,即是說,我們對孩子的看法與教養態度已大大的進化了。現在,我們活在以社會化模式為主流的社會,孩子由遠古不被視作人,到現在被珍而重之,才只是近100年左右的事。大家從新聞中不難發現,六種模式其實依然存在,遺棄及高度控制的做法仍然廣泛,只是沒有以前那麼殘忍,以及較多因為擔心或恐懼,而以另外一些方式呈現。

這本書有很多資料都讓我非常震憾,其中這一句讓我記憶猶深:

「遺棄只是一種較衛生的殺嬰方式,所有形式的遺棄,

代表着人類在情感上大規模地缺乏為人父母的能力;

這是全球性的情感智商貧瘠現象。」

雖然這句是形容中世紀時廣泛出現的遺棄嬰兒與孩子的現象,但我不禁聯想這沒從孩子視角去想的一回事,如何影響着今天的家庭。

不能無緣無故傷害孩子

記得女兒年幼時,我作為全職主婦,同時在家做些自由撰稿的工作,不時會感到很疲累。老公下班或放假時,就好希望他能幫手照顧女兒,但女兒習慣了跟我,好自然就時常要來找我,其時我要再過十年才會接觸到善養。記得一次舉家與朋友出外玩,我那好可愛的大女兒才兩、三歲,不斷走過來對我說些什麼,要我看些什麼,結果我在朋友面前跟她說:「你老豆又唔係死嘅,點解成日嚟問我呀?!」

當時我只是跟朋友閒談,並不是忙着,也沒有感到壓力,老公也不是不照顧孩子,只是我沒有得到自己想要的──跟朋友一起的無孩時光──而脫口說了些難聽的話,雖不至於凶惡的回應,但我卻記得女兒那錯愕的神情──她只是開心地想跟我分享她看到什麼,得到媽媽這麼一個回答,不是很無辜嗎?

20多年了,這事一直掛在我心上,雖是小事一樁,但它讓我銘記:我不想再無緣無故的傷害孩子了。當然,這種事跟遺棄的傷害相距很多倍,亦非時常發生;但不禁從孩子角度去想:若他們想與我們傾偈,向我們訴說些什麼,而我們因為忙着工作,或是太過疲累而冷漠對待、或敷衍了事、或立即拒絕,甚或把他們大罵一場;日復日,如他們常常都得到這樣的對待時,就算衣食住行上學等均被照顧周全,他們在情感上會否感到被遺棄呢?

(Shutterstock)

機器無法取代真人溝通

今天連AI也開始在學習同感心(Empathy)這個人類智能了。有些人甚至寧願跟AI談話,因為它們有耐性,不會亂發脾氣,但真正的心連心──那種突然間感到被一個有血有肉的至親聽到、看見、明白,並接納,雙方身體及腦際因而釋放出的荷爾蒙,不僅讓人更健康,並滋養了雙方的情感──這是機器無法取代的,也因而值得我們花時間去學習的。

家──是親子共聚的主要場所,但當過勞的家長遇上精力過盛、或學習壓力過大的孩子,原本溫暖的家也會驟變成困獸戰場;這時,戶外的空間就是為大家調節情緒的重要場地。

理查.洛夫的《失去山林的孩子:拯救「大自然缺失症」兒童》(Last Child in the Woods: Saving Our Children from Nature-Deficit Disorder by Richard Louv)提出當孩子失去與自然的連結,他們可能陷入大自然缺失症的危機──表現出創造力枯竭、注意力渙散、肥胖、甚至憂鬱傾向──這不是我們正看到的現象嗎? 這種與自然隔絕的成長環境,正在培養出一代「室內兒童」。其實我們作為父母,也非常需要與大自然連結的。

我們的善養同感心網上課程中,Robin特別寫了一集名為大自然:第三個父母──可見大自然與人類的相互依存關係。家與學校,是孩子的長駐場所。大自然既是免費的資源,我們作為孩子的第一、二個父母,實應多帶孩子到大自然,共同在這第三個父母的懷抱中,享受她能帶給我們所有人的神奇療癒。

教育大同將於7月7日舉辦免費公開講座「生命何以牽動我們的心」,北京潘文石生物多樣性研究中心的專家,將與大家一起探討人與萬物共存的智慧。同日,我們亦會舉辦首屆「善養同感心大使培訓班」。詳情及有關書籍,請參閱教育大同網頁www.ediversity.org。