當初聽到有這麼一場音樂會,其實也半信半疑。上海弦樂四重奏來港演出,竟然是免費的?而且沒有什麼宣傳喔!這十多二十年來,每逢上海四重奏來港演出,筆者都差不多有前往欣賞,印象中還竟然沒有評論過一次。

翻查下來,原來2018年曾評論過他們的演出,只是發表文章的平台下架了,當時隨團多年的第二小提琴蔣逸文及大提琴手Nicholas Tzavaras還未離團。今次開山祖師就只剩下李偉剛及李宏剛兩兄弟了,其他兩位年輕新血──第二小提琴于翔、大提琴手何思昊,則是筆者首次欣賞他們的演出。

音色暖和而細緻有力

筆者一直非常喜歡他們的風格。雖然四位的演奏,嚴格來說都不大相似,但整體合作卻非常和諧。今次的演出,玩味感較強。首先,這並不是一場商業音樂會;第二,演出的場地也並非標準的音樂廳。更有趣的是,今次有份參與的,其實是英國倫敦的著名琴商J & A Beare公司,他們在這次的演出中借出手頭的意大利名琴,其中一把為1701年由Antonio Stradivari所造。他們亦借出了自己手造的新琴。樂迷與鑑賞者有機會近距離聆聽高端弦樂器的音色。

筆者最初擔心的並不是上海四重奏的表現,因為20年來,每次聽他們演奏都不曾失望。可是在這一所戰後所興建的民居裏演奏,音響會是怎樣的呢?不過出乎意料地,所謂的音樂廳,為一個開放式、兩層樓打通的小房間,前後被一層樓高的古董木櫃間隔;兩邊座位的低天花,安裝上一排排木條遮蓋燈光,不經意地變成良好的音響輔助品。整體而言,在那裏聽室樂,Stradivari的音色竟與在音樂廳裏聽到的分別不大,力量層次分明,除了感覺距離較近外,其實音色可說是相當暖和而細緻有力。

典雅但激昂的貝多芬四重奏

四位音樂家都沒有因為場地細小而留手,演奏的音量其實都相當大。首先演出的是貝多芬(Beethoven)的《C大調第九弦樂四重奏,作品59,第三首》。筆者對於這個新組合,感覺上比從前層次更加實在。過往的第二提琴及大提琴手,其實相對地都較為柔和,主線都更容易落在第一提琴身上。現在來說,于翔札實的演奏風格、何思昊非常雄壯的音色線條,似乎將整個四重奏團都托起來了。

在這首貝多芬作品第一樂章的表現,已感受到他們乾淨而剛直的風格掌握。不過,本以為他們這個平衡的層次會帶來第二樂章的敗筆,可是卻不然。對於這個樂章的演繹,他們在分配線條主次方面,卻比預期的細緻得多,整體上都在為第一提琴協奏,所以整體色彩通透,讓第一小提琴盡情高歌。何思昊的大提琴撥弦亦相當動聽。

第三樂章的演繹,音量的平均對於線條的幫助非常優秀。而在眾多的流暢跑句裏,四位的技巧圓熟,雖然個別偶有音準的問題,但整體上的合作給人相當優美典雅的感覺。第四樂章除了考驗技巧外,亦是對位風格演奏的考驗。整體上,一開始四重奏已給人活力四射的感覺,個人在快速弓法上非常分明,和聲的豐厚感極好,當然亦非常整齊。整體而言,他們在這首貝多芬四重奏的表現,既能夠表現作曲家典雅但激昂的風格,各人的合作亦十分和諧,所以個人感到極為滿意。

演出不負所望

相對於傳統的弦樂四重奏作品,上海四重奏過往亦有演奏現代華裔作曲家的樂曲。今次也不例外,選奏了作曲家周龍改編的《八首中國民歌》中的四首。〈趕牲靈〉與〈茉莉花〉的演繹,中國音樂的小調韻味非常濃厚,尤其是李偉剛的嬌俏如歌的演奏,極具美態,而樂團整體的撥弦部分,在場內的效果亦極佳。

筆者非常喜歡他們演奏節奏強烈的〈牧馬山歌〉,和聲上不但非常和諧,節奏的抑揚頓挫更是相當熱血,幾位人聲的高音吊嗓咆哮,共鳴音色與野性味道,完全高度超越了他們多年前的錄音版本!〈一根扁擔容易彎〉給予中提琴大量獨奏旋律的機會,整體上他們合奏的音樂韻味,的確相當動聽!

今次上海四重奏的演出,完全不負所望,除了與過往相比水平沒有下滑外,新的衝擊與交融,似乎已帶出了新的生命力。期待很快就能夠在一個標準的音樂廳裏,再次聽到他們的演奏。

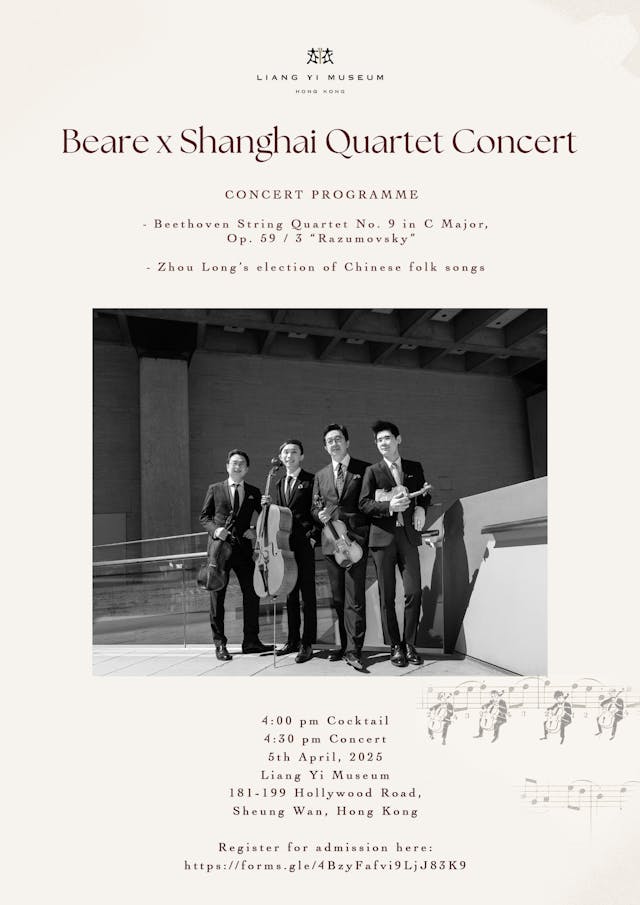

註:作者評論節目為2025年4月5日於上環兩依藏博物館舉行的「Beare x 上海四重奏」音樂會。