三、東亞自由貿易區(10+3)的構思

除了東盟自由貿易區,另一個醞釀和構思已久的貿易集團是東亞自由貿易區(「10+3」)。「10+3」是指東盟十國與中國、日本和南韓三國首腦的非正式會議,目的在於透過有關會晤加強各方的了解和合作,藉此構成一股抗衡歐美的勢力,最終建立一個自由貿易區。其實早在1990年,馬來西亞首相馬哈蒂即提出東亞經濟共同體(EAEC)的構想,其成員包括東盟各國及中國和日本,此構想得到了東盟各成員國和中國政府的支持,但美加及澳紐等國則表示反對,日本擔心美國的反應,未積極表態,因此 EAEC 未有進一步的行動。1997年,EAEC 有了轉機,第一次的「10+3」會議在馬來西亞的吉隆坡舉行,事實上它是 EAEC 的變形。迄今「10+3」已經召開了多次首長會議和部長級會議,但東亞自由貿易區仍屬於構思設想階段。

東盟和東北亞三個大國之所以會舊事重提,且具體落實了「10+3」會議,相信最少有以下三個因素:

第一,歐盟和北美自由貿易區的落實,對東亞區域經濟帶來了一定壓力。根據世界銀行的報告,現在區域經濟集團內進行的貿易活動佔全球貿易的55-60%,而歐盟的「東擴」和美國的積極推動貫穿北美、中美和南美34個國家的美洲自由貿易區計劃,使東盟也加快尋求新的平衡點來迎接這些大板塊區域經濟組織的發展。

第二,1997年亞洲金融風暴摧毀了東盟持續高速發展的美夢,因此希望可以透過區域經濟的合作和發展帶來經濟復蘇的新動力。

第三,90年代開始,日本經濟泡沫爆破,雖經過多年的經濟改革但仍未見特別效果。

在這種形勢下,日本於是重新考慮其全球戰略,藉以擺脫本身的經濟困局。本來對馬哈蒂倡議的東亞經濟集團不甚熱心的日本政府卻在1997年主動提出,東盟與日本可以定期舉行首腦會議。事實上,亞洲金融風暴導致整個亞洲地區經濟的惡化,使日本的經濟進展百上加斤,而東盟各國亦元氣大傷。至於韓國和中華經濟區內的經濟體也受到不同程度的衝擊,因而締造了東盟與中日韓合作的契機。

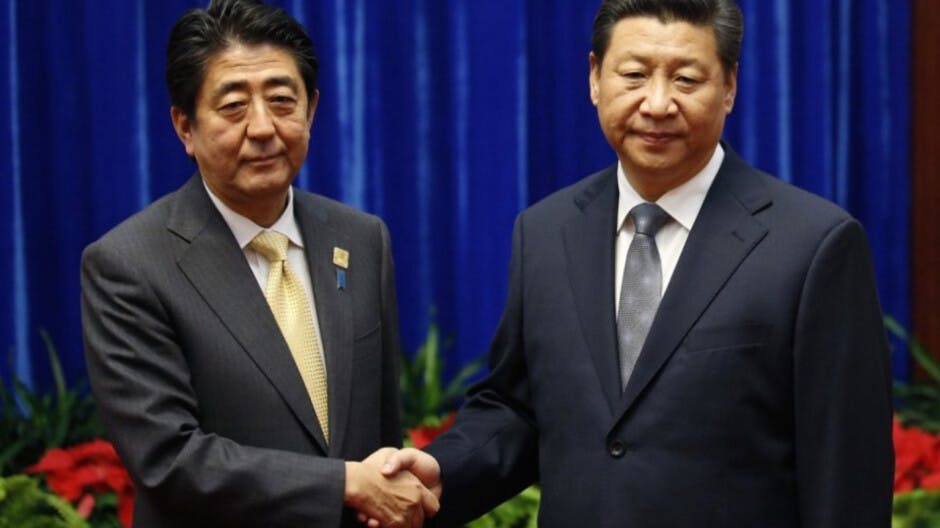

東亞自由貿易區(「10+3」)的創議已提出多年,且開了多次高層會議,但進展不大,主要原因有二:第一,中日韓三國各有不同的自身利益,而日本與東盟若干國家在農產品的利益上亦難以協調;第二,日本與中、韓有領土爭端,且日本在歷史問題上(如教科書、慰安婦及參拜靖國神社等)與中韓兩國交惡。由於日本不能正視歷史問題,中韓兩國首腦多年來均拒絶與日本首相會晤。很明顯,政治問題影響到東亞自由貿易區的談判進程。除非中日韓外交關係在近期得到重大的改善與突破,否則「10+3」自貿區的實現仍是遙遙無期。

這裏可以附帶一提,緊接東盟與中國於2002年11月簽署籌建「10+1」自由貿易區,日本亦不想落後於中國,於是謀求與東盟國家舉行峰會。從東盟的角度而言,日本為亞洲的經濟強國,建立另一個「10+1」自由貿易區(即「東盟-日本自貿區」)亦可在中、日兩國間在政治上取得一個平衡點。日本在2003年12月召開的「東盟-日本峰會」上,終於和東盟簽訂了《東南亞友好與合作條約》,這是一項重大的突破,進而啟動了「東盟-日本自由貿易區」的進程。

事實上,日本最終同意與東盟談判建立自由貿易區,與中國的經濟崛起有關。在亞洲,中國已逐漸成為日本的一個強而有力的對手。另一方面,中國與東盟成員國的關係亦日益密切,因此日本上述轉變是可以理解的。

日本與中國是亞洲兩個既競爭又必須互相合作的兩個大國,兩國的關係影響整個亞洲未來發展的走向,因此其他亞洲國家不能不予以重視。另一方面,東盟是東南亞的一個重要區域經濟集團,中日兩國均是她的重要市場,彼此的政治和經濟關係非常密切。東盟這個區域組織往往需考慮如何在中日之間追求其本身的區域利益。

四、TPP,RCEP vs FTAPP:三個擬議中的自由貿易區比較

2005年以後亞太出現了三個多邊自由貿易區的構思。值得特別關注的是,這三個 FTA 不僅是經濟性的,而且反映若干大國在亞太區政治力量的角力。首先是《跨太平洋經濟伙伴協議》(Trans-Pacific Partnership,簡稱 TPP)。TPP 的背後主導者為美國、日本等西方國家,於2005年啟動。迄至2014年,TPP 共有12名會員(見表一),此外,台灣及韓國已表示加入 TPP 的意願。值得注意的是,TPP 的組織把全球第二大經濟體的中國排除在外。據日本學者(前日本官員)中野剛志(Nakano Takeshi)在其一部專著中引述:「(日本)內閣官房的資料揭露,(TPP 是)在美、日主導下,建構亞太新地域經濟統合框架,其政治意義重大。」(註8)事實上,TPP 已被認為是美日想藉此遏制正在經濟崛起的中國。把中國排斥在外,其意圖已甚為明顯。日本方面,主流的輿論界、財界、政界、學界等亦認為,撤銷非關稅壁壘,擴大日本的貿易,才能挽救日本經濟「失落的20年」(註:事實上現已失落了近30年)的困境。

但是,日本一些反對 TPP 的人士認為,TPP 在撤銷關稅之外,美國會要求參與的會員同時須改變或撤銷其非關稅壁壘,如撤銷國內限制性的規則或制度,例如要日本改變國內的保險制度、醫療食品安全、勞動、政府的物資調動、投資等等,使到美國服務業與產品更易進入日本。此外,美國亦要求日本開放國內農產品市場(如減免農產品補貼等)。日本不少評論及學界人士認為,美國是瞄準日本市場,在日本加入 TPP 後,市場開放會引致日本國內經濟上的巨大損失,TPP 是「《木馬屠城記》中的木馬」,加入 TPP 會導致「日本亡國」。(註9)因此,日本反對加入 TPP 的聲音亦很大。中國方面,官方對 TPP 不作表態,但卻主導亞太自由貿易區(FTAPP)的建立作為對策(下述)。

另一個展開的自由貿易區為《區域全面經濟伙伴協議》(Regional Comprehensive Economic Partnership,簡稱 RCEP)。RCEP 的成員為東盟十國加上目前與東盟簽訂 FTA 的六個國家(即澳洲、中國、印度、日本、韓國與紐西蘭)共16個成員國。RCEP 正式於2012年11月啟動,主導者是中國。目前,RCEP 成員正在進行商品貿易、服務貿易、投資保護及自由化與便利化等之磋商,希冀在2015年完成磋商工作,並能簽署一項協議。(註10)完成協商後,其他國家或經濟體可以加入成為 RCEP 的會員。

此外,亞太區域最大的區域組織是亞洲太平洋經濟合作組織(Asia-Pacific Economic Co-operation,簡稱 APEC 或亞太經合會),在2014年11月10日召開的北京亞太經合組織會議上,APEC 邁出了極重要的一步,正式啟動亞太自由貿易區(Free Trade Area of the Asia-Pacific,簡稱 FTAPP)的成立工作。APEC 的成立可追溯到1989年,當年12個亞太國家在澳洲首都堪培拉舉行會議,並決定成立 APEC,亞太經合會現在剛走過25年的歷史。至於第一次 APEC 高峰會則於1993年在美國西雅圖舉行,高峰會前後共舉行了十多次會議。APEC 與歐盟及北美自由貿易區不同,它是一個非制度化的合作組織,以經濟體作為單位。APEC 現有21個成員,其中包括香港與台灣兩個中華經濟體(見表一)。中國、香港與中華台北同於1991年加入成為 APEC 的會員。

自舉行第一次領袖高峰會以來,亞太經合會在促進經濟貿易及投資自由化方面取得了一定成果。1994年的《茂物宣言》(Bogor Declaration)揭示區內經濟自由化的目標,即先進經濟體在2010年達到自由化目標,發展中國家則訂於2020年完全消除貿易及投資方面的障礙。此外,在其後的經濟首長峰會上,亦達成了多項加強技術合作的協議,並同意在金融等領域進行協作。APEC 是亞太國家之間的一個重要平台,除經濟合作之外,對亞太區內的和平與穩定也起了一定的積極作用,特別是在共同應付國際金融危機及對付國際恐怖主義方面的活動。

在 APEC 的25年歷史中,各經濟體之間變化最大的首推中國。2010年,中國的 GDP 總量已超越日本而成為僅次於美國的世界第二大經濟體,中國的 GDP 規模在25年內擴展了30倍。另一方面,APEC 成員的貿易總量已佔世界的48%,而經濟總量則佔57%,在世界上舉足輕重,APEC 已成為世界經濟成長的主要動力因素。上節提到,為促進經濟的擴展,APEC 多年來已致力推動區內的「經濟一體化」與「自由化」措施,邁向自由貿易區的設立,惟進展緩慢。在2014年北京會議前,美國《華爾街日報》報道,美國不希望本身主導的《跨太平洋伙伴協議》(TPP)在 APEC 北京峰會上受到衝擊,因此該國擬拖慢 FTAPP 的提出,而中國則想方法對付 TPP,因此極力主導推行 FTAPP。(註11)結果在北京的強力主導下,通過了《北京綱領》,決定正式啟動和推進亞太自由貿易區的進程,同時批准亞太經合組織推動亞太自由貿易區路線圖。2014年 APEC 北京會議標誌 FTAPP 成立的一個重要里程碑,意義重大。

五、台灣對自由貿易區的取態

台灣以台灣、澎湖、金馬關稅區的名義,於2002年加入世貿組織(WTO)成為其中一個成員。在世貿150多個成員中要達成經濟自由化的共識是一件很困難的事,多哈會談的談判是一個例子。因此,不少會員改走另一條較易的路,與不同國家(區域)間簽訂多邊或雙邊的貿易集團。近30年,在眾多不同的自由貿易協議成立的浪潮下,台灣也一直在尋求與不同國家(經濟體)簽署雙邊或多邊的自貿區協議,強化經貿合作關係,以免被邊緣化。最早與台灣簽訂雙邊自貿協議的是巴拿馬,其後台灣又與危地馬拉、尼加拉瓜、薩爾瓦多、洪都拉斯等有邦交的中美國家簽訂了 FTA,又與新加坡簽署了經濟合作協議,另外亦分別與印度尼西亞和印度兩國完成了經濟合作協議的可行性。當然,值得一談的是前文所述與大陸於2010年簽署的 ECFA,儘管在 ECFA 框架下的後續服務貿易、貨物貿易等的協議仍有待落實。

在多邊 FTA 協議方面,台灣迄今仍未取得顯著的進展。「東盟+10」仍然將台灣排除在外,另一方面,「東盟+10」秘書處已將香港特區加入為會員的談判提到正式的議事日程,香港成為其中一員已是指日可待的事。對台灣而言,加入如此大的區域經濟集團,意義重大。此外,台灣已表示擬加入以美國為主導的 TPP,對 RCEP 亦展示興趣。(註12)台灣極願加入區域多邊的 FTA,目的是防止台灣被邊緣化的危險。台灣近年亦採取更多的經濟自由化和國際化的措施,開放本地市場,改革法規,以積極爭取加入區域經濟的整合,如在2013年推動的自由經濟示範區計劃,擬「大幅鬆綁人流、物流與金流等限制,並以國際醫療、智慧物流,金融服務,教育創新,農業加值等五大示範創新點」(註13),試圖走出一條新路,與國際更好接軌。

在2014年 APEC 北京會議前夕,中韓結束了30個月的 FTA 談判,預計在2015年可以正式設立中韓自由貿易區。這項消息引起了台灣官方頗大的震動,因為韓國與台灣的貿易結構有70%的商品互相重疊,且兩地區均以大陸為主要出口地,在 ECFA「服貿」與「貨貿」協定的簽署停滯不前下,中韓自由貿易區的設立,必為台灣經濟帶來消極影響,屆時台灣必將部份對大陸的出口,拱手讓予韓國。因此,台灣早日完成 ECFA 後續的服貿與貨貿協議的簽訂,是為當務之急。

筆者於80年代時已提出大陸、港、澳、台四地中華經濟共同體或中華自由貿易區(並不包括新加坡等海外華人地區的所謂大中華經濟圈),主要原因是中國於1979年採取改革開放政策後,海峽兩岸四地經貿來往頻密,經濟的互補性高,兩地人民的血緣與文化又相同,如果能建立一個自由貿易區,則肯定會帶動兩岸四地經濟進一步的飛躍。

中華自由貿易區的構思現已逐漸成為現實。首先,北京中央政府已先後於2003年與港、澳特區政府簽署了 CEPA。大陸與台灣又於2010年簽訂了 ECFA,2011年生效。如港、澳能與台灣再簽訂 FTA 的協議,則中華自由貿易區於焉形成。儘管兩岸《服貿協議》在台灣立法院審議中暫時遭受挫折,貨貿協議亦有待完成,但加強兩岸的經貿合作是大勢所趨,且有關經貿協議對台灣亦「利多」。同時,兩岸四地自貿區的形成,對台灣融入區域性的多邊經濟合作集團組織亦有幫助。

自中國和平崛起後,所謂中國威脅論的論調一時盛行,以美日為主的若干西方國家採取了遏制(或圍堵)中國的政策,美國的亞洲再平衡戰略是典型的例子。中國除了採取以鄰為善、以鄰為伴的政策方針外,亦積極推動區域性的經濟整合,如成立「東盟+1」FTA,主導 RCEP 及 FTAPP 的創建等,而區域的 FTA,除了經濟合作的層面之外,亦有重要的政治上的和平意涵。由於推動區域性的 FTA 涉及較多國家的不同利益,需要較冗長的時間來進行談判。為此,中國亦同時積極推動雙邊 FTA,以消除美日為主的某些西方國家圍堵中國的意圖。目前中國已與多個國家簽訂了雙邊 FTA,如巴基斯坦、秘魯、哥斯達黎加、瑞士等。2014 APEC 峰會前又與韓國、澳洲、紐西蘭等國完成了雙邊 FTA 的簽署。中國採取的經濟自由化措施,顯示中國已決心融入世界經濟體系,更好地與世界經濟接軌,與各國共建和平發展之夢!

註8:中野剛志(著),孔勵焱(譯),《TPP亡國論》,台北:允農文化實業股份有限公司,2012年,頁55。

註9:中野剛志,前述書,頁89。

註11:Asia Wall Street Journal(AWSJ),3 November 2014。

註12:代表台灣出席2014 APEC北京會議的蕭萬長表示,希望與習近平主席的會面,能為台灣加入 RCEP 創造條件。見《am 730》,2014年11月4日。

註13: 張瓊方,〈接軌國際,放眼全球,經濟當先鋒〉,台灣《光華雜誌》,2014年8月號,頁8;及張瓊方,〈開放淺點:自由經濟示範區〉,台灣《光華雜誌》,2014年8月號。

中華經濟區整合與亞太自由貿易區發展二之二