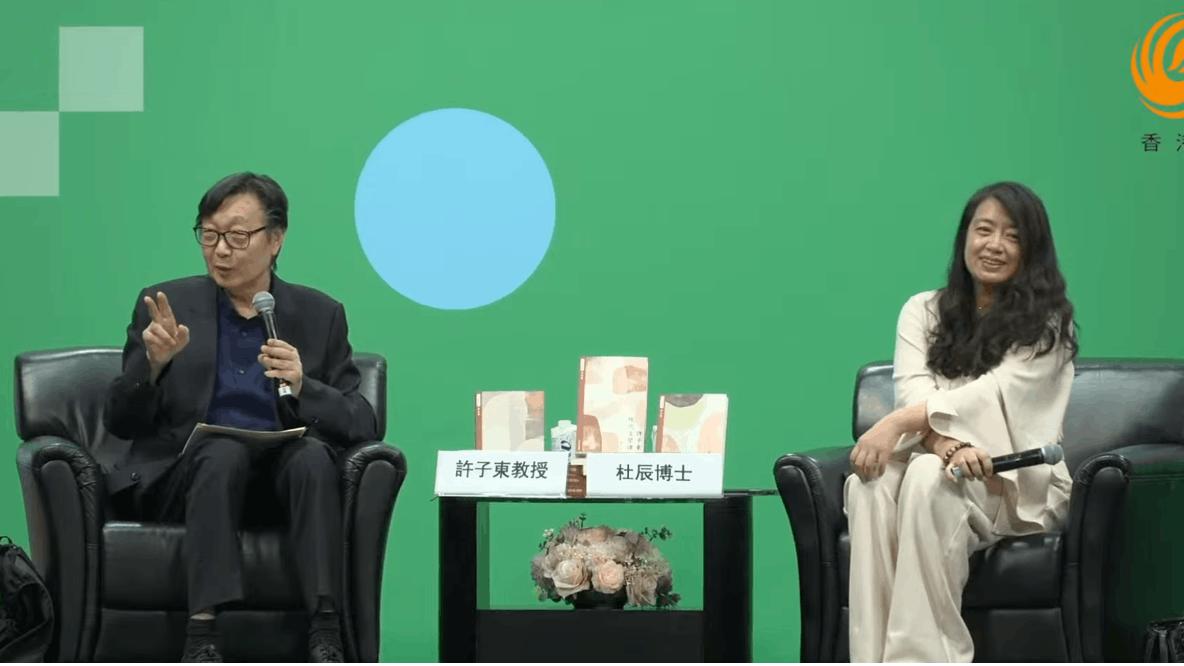

中國文學學者、香港大學中文學院榮譽教授許子東首部文集《許子東文集》新鮮出爐,7月19日他出席香港書展講座,與商務印書館副總編輯杜辰博士對談,分享他對中國現當代小說是如何繼承並改寫古典小說傳統主題的看法。

杜辰在開場時說到許子東曾提出這樣的觀點,中國的明清小說有四大傳統——歷史演義的傳統(從尚書到《三國演義》)、俠義忠勇官民衝突的傳統(可追溯到《水滸傳》)、神奇魔幻的傳統(以《西遊記》為首)以及世情男女的傳統(如明清時的《金瓶梅》)。特別指出許子東最擅長的是士民關係,還有就是男女關係的分析。

講座伊始,許子東先是就題目向現場觀眾提出一個問題——食色性也,男女是不是有分別?

對此,許子東引用別人的一個妙論——食色性也,男女有別:「女人重食,男人重色。女人看到男人的標準會說這個男人有氣質、有風度,背後的意思是說男人有身份、有地位、有實力;男人看女人,如果一上來人家跟你介紹某某人有氣質有實力,你就知道一定是不好看的。男的看女的一上來肯定是說好漂亮,身材好索,對不對啊?這個觀點有人很欣賞,後來仔細一想,這是一個錯誤的觀點,也有女性評論家說這是男性中心主義的觀點。」由此拋出來的思考問題「食色性也,是不是男女有別?」與接下來100年的小說都有關係。

缺失的文學主旋律

「回顧這100多年來的中國文學,每十年都有一個主旋律」,許子東講述:「晚清的時候是梁啟超提的『欲新一國之民,不可不先新一國之小說』的小說界革命;五四文學就是人的文學,平民文學;30年代是左翼文學,把五四已經推倒;40年代延安文藝,工農兵文學;50年代就是社會主義、現實主義,把前面全擼掉;60年代擼得更徹底啊,只剩下樣板戲,前面的都是地修反,什麼東西都被歸入地修反;到了80年代出現了什麼尋根啊、傷痕啊、反思啊還有先鋒文學。但是大家注意,到了90年代以後,沒了」。

許子東慨嘆,90年代以後的文學界除了紅色主旋律再也找不到一個文學主旋律。到如今近40年,文壇中人還是這些人,像是余華、莫言、王安憶、賈平凹,卻始終沒有一個特別的時代概念。

於是就出現開頭杜辰提到的,中國小說傳統的分法。許子東說:「《三國》是歷史演義,《水滸》是官民衝突,家庭裏面是《金瓶》、《紅樓》的男女世情。神魔奇幻最缺,從梁啟超以後,我勉強把《三體》拿進來,其實《三體》不是神魔奇幻,但是不算《三體》的話就全是盜墓文學,咱們愧對《西遊》啊。」

許子東笑說,台灣作家朱天心曾言大陸作家個個都是水滸範兒;而讀者喜歡王安憶是因為他是紅樓範兒。《金瓶》和《紅樓》都是世情的傳統。

至於繼承世情傳統的現當代小說,許子東提及被網民爭選新四大名著之一的三部作品,分別是賈平凹的《廢都》、王安憶的《長恨歌》以及金宇澄的《繁花》。

《海上花列傳》:青樓家庭化

回溯世情男女的小說傳統,不得不提到《海上花列傳》這部作品。許子東在介紹這小說之前,先糾正了大家對於《狂人日記》的看法謬誤,「學術界上實際上點頭認同的近現代小說起點是《海上花列傳》,作者叫韓邦慶,筆名叫花也憐儂(花也可憐你啊)。這個人的生平是1856至1894年。在他36歲的時候創辦了中國第一份小說期刊,叫《海上奇書》。這個期刊的創辦是開天闢地的,自他之後才有了雜誌一說,而且開創了一個非常重要的傳統叫連載。當時沒什麼人知道,他的小說全是吳語方言寫的,很少人能讀懂,後來張愛玲就把它們改寫成國語,即國語版的《海上花開,海上花落》。這書是胡適、魯迅和張愛玲都高度推崇,看作是中國近現代小說的發端,非常重要」。

《海上花列傳》主要內容是寫清末的妓院生活,即知名的長三堂子。從這本書中我們可以一窺真實的晚清青樓實錄。令人驚訝的是青樓中的男女關係,甚至比今日的婚姻制度還要嚴苛。許子東講到,「長三堂子頭牌叫先生,客人來了後一起坐着聊天、談論藝術;恩客叫自己的老相好出局作陪,五、六年不換人。他們是很忠誠的,嚴守道德」。

晚清的世情男女這一派叫青樓狹邪派,是文學裏的大宗。後來它發展成鴛鴦蝴蝶派,以瓊瑤為代表。對於這兩派的區別,許子東表示,「青樓小說來源於花月痕,全是高尚愛情。原來男的找女人,大多是靠是婚姻,沒有自決權;現在竟然可以談戀愛,這是新時代的標誌」。魯迅對於花月痕的寫法(即人間真情就在青樓)說是「溢美」;而《海上花》則是「近真」,於此可見《海上花》在文學史上的超然地位。

許子東稱讚這部小說是中國現當代小說中的世情男女的起點,至今也無人超越。對於書中記敘的青樓文化,恩客叫局吃飯多年不換人的忠誠被許子東概括為青樓家庭化。他解釋道,這個家庭化的意思是指第一,他們去到青樓不是為了女人,是為了一個氣氛,像個家人一樣;第二,妓女出局陪客的時候也在觀察恩客為人品行,在尋找家庭,而對方同樣如此。

魯迅:《傷逝》中飲食男女的結合

接下來許子東講到第二個作家魯迅。他直言,在魯迅的作品中找又寫飲食,又寫男女的文章很難。「因為據魯迅最後看病的醫生的說法,魯迅很小的時候牙齒就壞了,影響到他的胃。」所以,魯迅很少涉及飲食方面。但是,《傷逝》中有一句話恰恰結合了這兩點。

原文中子君和涓生雙雙出走同居,後受到社會壓力涓生失業了,子君鼓勵他可以翻譯書籍掙錢,於是就有了這句話,「說做就做吧,來開一條新的路。我立刻轉身向着書案,推開盛醬油的瓶子和醋碟」。

許子東認為這句話實在太精彩了,「第一說明他的房子小,寫書寫文章的和盛放醬油醋的是(在同)一個桌子;第二,一個知識分子要寫文章,他的動作是『推開』醬醋瓶,這不僅是象徵,而且也說明了後來他跟子君不好的原因——子君忘掉了浪漫詩歌,整天在家裏煮飯」。這句話裏又有飲食又有男女,當男人要走向前路的時候,他把女人操心的那些油鹽醬醋都推開了!

郁達夫:繼承與開闢飲食男女

許子東在談到郁達夫時說:「與魯迅不同,郁達夫同時走了兩條路。」一條是與魯迅同樣的路,通過飲食男女寫知識分子與民眾的矛盾。郁達夫同時繼承了《海上花》的傳統的道路,寫出了青樓家庭化的特徵。

在闡述郁達夫繼承的第一條路時,許子東提到了《春風沉醉的晚上》這部短篇小說。內容是一位落魄的知識分子與一個煙場女工的故事。女工一開始很疏離,後來通過觀察知道男人每天都在讀書,於是漸漸放下心中的疑慮,某一天,女工買了香蕉和麵包去到男人的家中拜訪。

許子東戲稱這是「書中自有顏如玉」。「書中自有顏如玉」不是書中有女人,而是男人多讀書,女人就會喜歡讀書的男人。正如上文所講的故事,子君與涓生的愛情也始於讀書。那時的男女感情,不關注身材、物質,而是由男女間探討名家名作開啟。在男人與女工交談時,雙方都對各自的經歷產生同情並給予對方叮囑。許子東認為這場談話是女工與男人、民眾與知識分子的互相拯救的體現,是女工在給予男人家庭的溫暖的體現。

「春風沉醉的晚上」的名字或許鈎着讀者的念想:男人與女工可以發生一些事情,郁達夫卻並沒有這樣創作。他寫男人想要擁抱女工,但是自我克制後反思自己的現狀,故事就此結束。男人深知自己無法拯救女工,即使他們兩個人發生什麼,也無法改變女工的現狀。

杜辰精準總結為這是「既不敢教,也不敢救」。許子東指出,對於飲食男女,魯迅的態度是知識分子想要啟蒙民眾,應該把衣食住行「推開」;而郁達夫認為男人與女工「同是天涯淪落人」。有教授在文章中提到:「知識分子在落魄的時候,希望自己的身邊有女人這個傳統,一直可以追溯到《琵琶行》,這是一種對美女有『欲情淨化』的過程」。

以上是許子東對郁達夫一條道路的解析,另外一條道路體現在其另一篇小說《秋柳》中。「秋柳」是一個曖昧的標題,寫的是主人公去到妓院,主人公希望服侍他的妓女要符合三個條件,年紀大、沒人要、難看。於是店家將海棠帶到主人公面前,主人公認為:「五四青年既然要救天下人,我現在救不了別人,我可以先救海棠。」與《海上花》相同,主要的情境是男男女女聚在一起打牌,同樣為了尋找家庭的安慰。不過與青樓小說不同的是,青樓小說存在美化的過程,最後並沒有壞的結果。在郁達夫的小說中,妓院最後失火,只有海棠的孩子和孩子的爸爸活了下來。

在郁達夫的創作實踐中,《秋柳》是被人批判的,而《春風沉醉的晚上》卻被認為是中國最早描寫無產階級的小說。許子東認為,《春風沉醉的晚上》開闢了男女飲食的兩條道路,在這之後的中國文學,一直沿着這兩條道路發展。第一條道路就是通過飲食男女寫知識分子與民眾的關係,第二個傳統是繼承了《海上花》青樓家庭化的傳統。前者的傳統較為光明正大,許多人討論,後者則較為曖昧。

張愛玲:女性主義文學一大步

張愛玲將魯迅《沉淪》中「推開油鹽醬醋」的情節演化為另一個故事《傾城之戀》。(女主角是想找長期飯票的白流蘇,遇到了帶她見識上流社會的范柳原。范覺得這樣征服一個女子勝之不武,他要學習知識分子的樣子,將白流蘇帶到海邊的亂石崗,與白流蘇講執子之手、與子偕老的話。白流蘇因為聽不懂范柳原背《詩經》要搞什麼花樣,只能低着頭裝文雅。)

其中最能體現張愛玲對世情男女看法的一段話,是女主角白流蘇在與范柳原約會後,在回家路上這樣想:「原來這個男的是講究精神戀愛的,她倒也贊成,因為精神戀愛的結果永遠是結婚,肉體的愛就停留在某個階段,很少結婚的希望。但精神戀愛有一個毛病,就是在戀愛過程當中,女人往往聽不懂男人的話,那倒也沒多大關係,最後總歸還是結婚。造房子,辦家具,僱傭人,這些事情,女人可比男人在行的多了。」

許子東指出張愛玲在小說中敘寫這段話重要的原因是:與五四時期子君涓生的故事相比,這是女人覺悟的退步;但這卻是女性主義文學的一大進步。張愛玲寫出了女人的心思,講求精神戀愛,同女人談論蕭邦、普希金,女人聽不懂沒關係,最後的油鹽醬醋都是女人管着。在魯迅的時期,是關注不到女性這種境地的,只能看得到女性睜大美麗的眼眸,大聲說着「我是我自己的,誰也不能決定我的權利」等空話。知識分子與民眾的關係在《傾城之戀》中得到了顛覆。

在另一方面,張愛玲非常擅長於用身體、食物來寫女人。比如寫一個女子嘴唇厚,描寫為「切切到有一大叠。」張愛玲書中講男女心動與飲食結合最有名的一段例子是:「威龍穿着瓷青薄綢旗袍,給對面男人的綠眼睛一看,覺得手臂像熱騰騰的牛奶似的,從青色的壺裏倒了出來,管也管不住,整個的人就撲了出去。」這是飲食男女結合的生動的描述。

許子東解釋張愛玲小說的意義:「這是青樓家庭化的發展,發展的程度到達了家庭的青樓化,這其中的轉折點就是《第一爐香》。」王安憶教授在講座上說道:「《第一爐香》小說中的人都壞,不大正常。」

許子東認為許鞍華作為《第一爐香》的導演,在改編《第一爐香》時,飾演葛薇龍的女演員對着汽車外的男主角說「我愛過你嗎?」,是一個敗筆。他解釋說:「《第一爐香》寫的不是愛不愛的問題。在小說中,無論男女,都與其他男男女女關係親密,坐在一起談笑風生,描寫的是一個類似『青樓』的場景,但它完全是一個家庭關係。」改編《第一爐香》的人必須理解《海上花》才能理解《第一爐香》。因此,從這點來看,在《海上花》、張愛玲這條道路上,想要繼承是較為困難的。

簡單說,知識分子與民眾關係的發展道路上,由知識分子有拯救民眾的熱忱,即「推開油鹽醬醋」;到知識分子拯救民眾無力,即《春風沉醉的晚上》中的克制;再發展到知識分子拯救民眾的虛假,即《傾城之戀》中的「精神戀愛」。

隨着大革命,知識分子與民眾的關係變了,首先變成一種叫「互救」的關係,「互救」最好的例子叫《芙蓉鎮》。由謝晉導演改編的《芙蓉鎮》電影,將古華小說原著中尺度較大的片段刪去,改編為男主角去女主角家中拜訪,看望生病的女主角,女主角給男主角打了一碗米豆腐,女主角在男主角吃米豆腐時滿懷深情的望着他,此時音樂起,男主角握住了女主角的手。電影中的突破口,就靠了飲食,應了主題:食色性也。

張賢亮:知識分子被民眾所救

發展下去到張賢亮,知識分子被民眾所救,《綠化樹》中是這樣描寫的:「這確實是一個死面饃饃,面雪白雪白,它一定攞過兩道,因為是死面饃饃,所以很結實,密度和彈性如同壘球一樣,我一點一點的啃着嚼着,啃着嚼着,盡量表現的很斯文。我已經四年沒有吃過白面饃饃了,我總共才活了25年,它宛如外面飄落的雪花,一進我的嘴就融化了。它沒有經過發酵,飽含着小麥花的芬芳,包含着夏日的陽光,包含着收割時的汗水,飽含着一切食物原始的香味。忽然,我發現饃饃上有我清晰的手指印,它就印在白面饃饃的表面上,非常非常的清晰,它的大小,我甚至能辨認它是一個中指印。從紋路來看,它是一個『羅』,而不是『箕』,一圈一圈的,裏面小,向外漸漸擴大,如同春日池塘裏小魚叠起的波紋,波紋又漸漸蕩漾開去,蕩漾開去。我一粒清涼的淚水,滴在手中的饅頭上。」

許子東強調:「寫飲食男女,到這般境界,非常非常好。這個背景是一個勞改的知識分子在生活最困頓的時候,有一位女性農民送給他一個饅頭。女人看到他這個樣子,用小孩的口吻說:『你放心,有我吃的,就有你吃的。』 」許子東戲稱這是中國版的You jump, I jump(電影《鐵達尼號》名句),這是最實在的愛情宣言,而這個是一種假想的關係。這個當然是寫知識分子和民眾,但是他為什麼又承接了青樓傳統呢?女主角叫美國飯店,在小說中與四個男人糾纏,第一位是知識分子,第二個是身體強壯的小青年,第三位是倉庫保管員,所以當地的農民稱這位女性農民為「美國飯店」,「美國」代表墮落,「飯店」又是給人吃豆腐的,有青樓的氣氛,食色性也的象徵意義。

不過青樓小說的痕跡傳統在之後的小說中,似乎被斬斷了,但其實並未完全消失,許子東推薦觀眾觀看一部電影名叫《愛情神話》和小說《廢都》,內容反映了青樓傳統發展到現在,悄悄的發展成為一種模式,即男人喜歡看幾個喜歡他的女人在一起友好相處。某種程度上,小說《繁花》也算家庭青樓化的延續,只是改編為電視劇後較為含蓄。

「最後講一點,知識分子想像在困難的時候,有代表民眾的女性來救他們,是知識分子一廂情願的想像」,許子東教授解釋說。有一個作品戳穿了這個想像,就是《秧歌》。當中有一個細節:知識分子住在農民家裏,吃的不夠,他自己到鎮上買餅乾,躲在房間裏吃。門被移開了一條小縫,這戶人家的小孩隔着門縫咽着口水、看着知識分子吃餅乾。多麼驚人的意象!」許子東教授認為這個例子很好的展示出,農民和知識分子的關係的改變和幻想。

從《海上花》開始到魯迅,飲食男女在中國小說裏沿着兩條路線發展,一條路線是知識分子和民眾的關係,從知識分子拯救民眾,到知識分子和民眾「互救」,到知識分子被民眾拯救(想像當中的),這條線索始終貫徹在飲食男女中。但同時,有一條更深的傳統,即《海上花》,用青樓的形式,追尋愛情和家庭,而愛情和家庭加入了青樓因素以後,變得非常曖昧,但又有特別的文學魅力加入。這就是許子東想向觀眾展示的現當代小說中國的世情男女。