休息了兩個星期,雖然不用交稿,但每天緊盯着新聞的「惡習」仍然不改!而最吸引我的新聞事態,仍然是中美博弈,及美國總統特朗普層出不窮的「新政」。

特朗普上任七個月,交足了功課:首先是針對全世界的「對等關稅」逐一落實;其次是結合減赤、稅改和移民三大政策的《大而美法案》(One Big Beautiful Bill Act)「順利」通過──所謂順利,是國會內共和、民主兩黨雖爭持激烈,但共和黨內敢公然作反的議員不多,議案獲通過是意料中事。

為減息無所不用其極

第三項尚未成功的是減息。聯儲局主席鮑威爾一夫當關,堅持按經濟數據作為決定息率的基礎,專業而且正路,唯卻偏偏遇上一個無所不用其極的總統。

特朗普公開以「愚蠢」、「笨蛋」、「白癡」斥罵鮑威爾,粗鄙而無禮的攻擊,目的都是為了盡快踢走鮑威爾,換上一個願意減息的聯儲局主席。觀乎現在美國權力中心那種高壓式手段,鮑威爾提前離任的日子應該不遠(原定任期至明年5月)。

關稅、減赤、降息,是特朗普「令美國再次強大」的三招;現在有兩招已成功施展,尚餘一招則成功在望。第一次當選後的四年任期(2017 至2021年),特朗普大志未遂,碰上新冠疫情更把他搞得焦頭爛額。現在第二次上任,得共和黨掌控參眾兩院之利,令落實他施政的阻力大減。

《大而美法案》涵蓋範圍甚為廣,影響深遠,卻可以在幾個月內落實,不能不說是特朗普在政治上的一場大勝仗。但對美國來說,法案到底可以令美國重振聲威,還是逐步走向衰落?

倘貿戰持續 他國會循服務業還擊

關稅戰最新發展,是上周六特朗普宣布,從8月1日開始對所有來自歐盟和墨西哥的商品徵收30%關稅。而在此之前,他已經向20多個國家發出「關稅函」,宣布徵收新關稅。但一如既往,特朗普向各國徵收的關稅稅率隨意性極高,因人而異、以特朗普個人喜好為原則。例如跟他「頂嘴」最激烈的巴西總統盧拉和加拿大總理卡尼,兩國就分別被徵50%和35%關稅,較亞洲國家的20%至30%為高。

事實上,關稅也是特朗普跟其他國家展開貿易談判時的籌碼──例如跟歐盟的談判,原定新關稅將於7月9日開徵,但上周宣布延至8月1日,歐盟也隨之決定推遲反制美國的時間。

不管最後美國對其他國家徵多少關稅,「貿易戰不會有好結果」是目前財經界和輿論界的主流看法:一方面是美國關稅伎倆很難改變全球供應鏈和貿易秩序,而為了求存,各國唯有另行制定新貿易協議;美國試圖以關稅重塑貿易體系,令產業回流美國,看來成功機會也很低。

而受關稅打擊的國家,正醞釀在服務業方面反制美國。例如中國對美國電影進口實施配額制、歐盟對矽谷科技公司徵數碼稅、加拿大限制美國航空公司在北美航線的比例等,都會打擊美國服務業收益。據世貿組織數據,2023年美國服務貿易出口額突破一萬億美元,佔全球13%,去年順差總額近3000億美元。如果貿易戰打下去,其他國家會循服務業入手還擊美國。

美國打關稅戰勝算不高,剛通過的《大而美法案》要減稅、減赤字,勝算又有多大?

特朗普向列根經濟學招魂

《大而美法案》涵蓋五大範疇,包括:(1)稅收改革,永久延長2017年減稅法案,企業稅率維持21%,目的在刺激投資;(2)削減開支,包括削減醫療與食物券支出、取消綠色補貼、收緊福利資格審查;(3)債務上限提高至5萬億美元,市場擔心會導致政府赤字進一步上升,利率居高難下;(4)調整國際貿易稅收;(5)國防與邊境安全,提高國防預算和邊境安全方面的開支,加強移民管理。

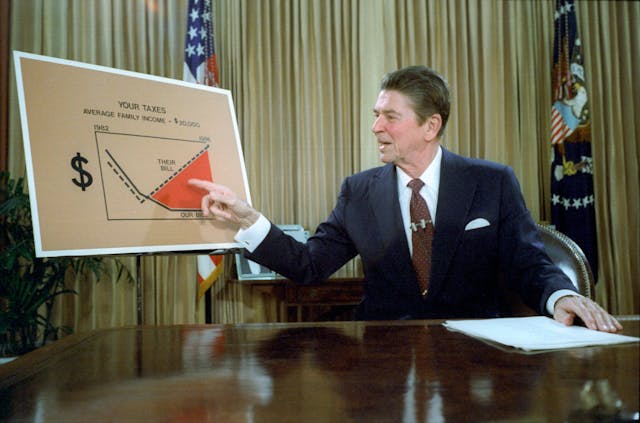

《大而美法案》反映出特朗普雄心勃勃,試圖從減稅入手鼓勵投資從而刺激經濟,這一招有列根遺風。

(Wikimedia Commons)

美國列根政府當年也是降低所得稅及資本利得稅、大減社福補助、增加軍費,結果令失業率與物價齊齊飆升,出現了1981年7月至1982年11月的經濟衰退。

但美國經濟卻從1983年起恢復增長,並創造了一段美國的黃金歲月。不過代價是美國國債佔經濟產值的比率從1980年的26%,大幅上升至1988年的41%,美國從債權國轉為債務國,貧富懸殊也不斷擴大。

特朗普向「列根經濟學」招魂,希望能夠重建另一個美國盛世,他的成功機會有多大?細看《大而美法案》,特朗普既想減赤字,更不惜大削聯邦開支,但另一邊卻實施減稅,並允許未來十年聯邦政府赤字可額外增加3.8萬億美元。持續增加的赤字,推高政府對資金的需求;而政府加大發債會推高利率,這又跟特朗普要減息的意願相衝突!

美國去年光是支付美債利息就達到1.1萬億美元,年增29%。還債利息成為政府財政負擔,必然會壓縮教育、國防等開支的增長。美國政府負債數字急升,令三大信貸評級機構(惠譽、標普、穆迪)先後下調美國主權信用評級。評級機構建議特朗普政府加稅及削減政府開支彌補財赤,但《大而美法案》卻反其道而行,減稅並容許提高財赤上限。特朗普政府在在需財,唯卻強迫聯儲局減息,試問低利率又怎能吸引資金流向美元資產?

換言之,《大而美法案》內的政策互相矛盾。最後結果如何,誰都說不準,到底是重演列根政府年代的由衰而盛,還是進一步令美國走向負債更高、通脹更劇的不歸路?

與列根年代不同,當年美國在經濟上獨霸天下,最強對手蘇聯只能夠在軍事上跟美國抗衡;經濟、貿易、金融等方面,美國遙遙領先。雖然當時國內經濟千瘡百孔,但美國仍然無懼蘇聯在經濟競爭力方面的威脅。

今時不同往日,美國在全球經濟有眾多對手──中國是主要競爭者,其他如印度、巴西、土耳其、東盟等,都受惠於全球化而冒起成為一股新勢力。美國在財經領域一國獨大的日子,已一去不返。

反話式評論 反映西方精英矛盾心情

財經媒體《巴倫周刊》(Barron's )刊出文章“Trump's Megabill Is Ceding the Future to China”(2025年7月8日),最能反映西方主流輿論的「憂慮」。該文章指《大而美法案》可能讓中國國家主席習近平更開心,因為法案將增加4.1萬億美元債務,同時取消潔淨能源補貼,等於令美國退出再生能源競賽,為中國稱霸相關產業鋪路;共和黨可能在無意間將美國的大部分未來拱手讓給中國。

特朗普政府內充斥着反華、仇中之士。他們雖然立場偏頗,但並非庸碌蠢材,豈會做出一個把美國競爭優勢拱手讓給中國的法案?這種說反話式的評論,其實反映了西方精英的矛盾心情──他們深知中國是對手,理論上美國應該在不同範疇上都要遏制中國,唯偏偏美國在自身發展上矛盾糾結,很多深層問題無法解決(如貧富懸殊、維持全球霸權但又要削減政府開支),以致一份旨在重振美國的重要法案互相矛盾、顧此失彼,遏制不了對手,反而把機會讓給了中國。

美國需要的也許是一場制度改革,而不是重回上世紀的孤立主義。繼續無視現實,美國把未來拱手讓予他人,又怪得誰!

原刊於《明報》,本社獲作者授權轉載。