兒子1歲多時,曾因輕微氣喘而接受哮喘藥與抗生素治療,另一次則因持續發燒數日緊急入院。這些經歷促使我反思:孩子的身體真的那麼脆弱嗎?有沒有方法能真正治療感冒呢?

帶着這些疑問,我展開了對自身健康觀念與育兒方式的再思考,並逐步投入中醫的學習與實踐。自20多年前起,我師從幾位中醫師父研習《黃帝內經》與《傷寒論》,重新理解疾病與健康的本質,也體會到中醫強調的整體觀、預防觀與生活化的治療智慧。這段歷程使我意識到:每一位父母,其實都應具備基本的照護能力,成為家庭中的第一線健康守護者。

同一時期,我也積極推動蒙特梭利教育,致力於兒童內在潛能的開發。隨著對兩個領域理解的深入,我逐漸發現,中醫與蒙特梭利教育在哲學基礎上具有若干交集:二者皆強調觀察力的培養,強調個體差異,並以順應自然法則為核心原則。這些共通性促使我思考:是否可以在幼兒教育體系中,探索中醫與教育融合的實際可能?

課程設計實踐 整合幼教中醫

2025年,全仁中醫與本校合作發展「蒙特梭利中醫藥幼兒課程」,並獲中醫藥發展基金資助,在香港10所幼稚園試行推展。課程設計結合蒙特梭利教學法與中醫理論,目的是在兒童早期階段培養對身體的感知與文化健康意識。

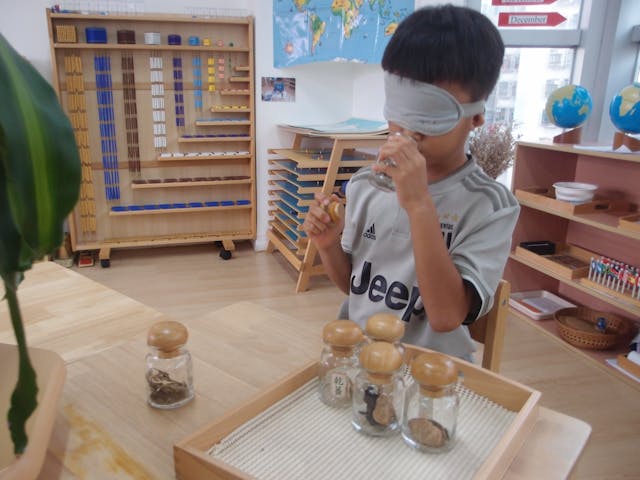

課程內容以感覺探索作為切入點,例如孩子透過觸摸薄荷與生薑等藥材,體驗其溫涼特性,認識「陰陽」的基本概念;參加藥材嗅覺辨識與配對遊戲,了解藥性與五行屬性;以製作涼茶為活動,引導他們從味覺經驗中感知身體與自然的聯繫。此外,設計簡易自我觀察問卷,如「最近是否容易出汗?」「手腳溫度如何?」幫助孩子初步建立自我照察的能力。

這些教學活動除深受幼兒歡迎,亦獲家長積極回饋。有家長分享,孩子常於凌晨2時左右驚醒,雖醫生診斷無異常,但理解中醫經絡時辰後,開始調整孩子作息飲食,症狀明顯改善。這些案例說明:中醫理念在家庭層面的實踐,能夠提供一種全人關照的視角與策略,對兒童身心發展具潛在促進效益。

教育中的辨證施教

本課程亦設計家長與教師的培訓模組,涵蓋中醫體質理論、兒童情緒觀察與日常照護原則。此舉源於一項核心信念:兒童教育的成效,離不開家庭與學校的協作,而教育者與照顧者亦須具備基礎的觀察與判斷能力。正如中醫強調「辨證論治」,教師亦應學會「辨識孩子的學習狀態與發展節奏,並依據其個別需求調整教學方式」,才能真正落實因材施教。

現代教育環境日益傾向量化評估與制度化流程,然而,過度依賴標準化工具往往忽略了對個體的深層理解。蒙特梭利教育倡導「觀察即教學之始」,與中醫「望聞問切」的診察原則異曲同工。唯有透過長期而細緻的觀察,教師與家長方能掌握孩子真實狀態,提供適切回應。

文化智慧作為教育養分

中醫強調天人合一、順勢而為;蒙特梭利教育則主張尊重兒童的自然成長秩序。二者皆視人為與自然互動的整體生命體。在當代全球化背景下,如何以在地文化資源豐富教育實踐,成為我們不可忽視的重要課題。

「蒙特梭利中醫藥幼兒課程」正是一項跨學科、跨文化的實驗性嘗試。我們希望透過這樣的課程設計,不僅培養兒童對健康的基本認識,也培育他們與身體、自然和文化建立連結的能力。

這條融合之路尚在探索之中,但我深信:只要我們願意以觀察為起點,尊重兒童的獨特節奏,結合東方智慧與教育實踐,就能為下一代開啟一條更健康、更具人文深度的成長路徑。