作為一個家庭主婦,除督促子女做功課與溫習外,我們還可以為教育做些甚麼呢?

2014年,我正是一個有15年經驗的家庭主婦, 當時兩女兒十四五歲, 我們一家在太平洋帆遊五年後,過了兩年主流學校的生活,有感學習氛圍令孩子難有空間發展個人興趣,遂重返在家自學,因而不時與教育局缺課個案處理組聯繫──有時是他們家訪,有時是協助其他自學家長。

當時,因為自己和女兒在基層主流學校的經歷,看見教育現場很多家長, 學生與老師的掙扎,而又有很多家長想了解在家自學, 我就與一班爸爸媽媽一起搞「教育有選擇」論壇 ,介紹主流學習以外的多個人本學習理念, 更得到香港大學教育學院支持協辦,連定期到訪我家的缺課組官員也是座上客呢!

那時, 我們純綷希望讓更多人一起反思教育的真正意義,尊重孩子的不同需要,不要盲目催谷,成立教育大同──實在是個副產品而已。這也可說是我們的感創共學之始:我們因感受,而創造共學的空間。感謝一眾基金會看見並支持我們:賽馬會慈善基金、陳廷驊基金會、太古基金、周大褔慈善基金、利銘澤黃碧瑤慈善基金會等,讓這個成立時手空空只有一腔熱血的蚊型慈善機構能走過11年,將我們的信念實踐,為的是向家長和老師展示:改變是有可能的。

人本教育的威力與阻力

我們的「感.創.做」LBD計劃,已在主流小學推行第九年,由最初與社區夥伴協作,駐校推行動手學體驗式學習、帶老師到芬蘭遊學,並得到聯合國教科文組織最傑出開心學校活動之一的嘉許。到近六年,我們與十幾間學校同行,改革初小常識科,放棄教科書與考試,讓老師有空間實踐學生為本,建構價值觀與共通能力的學與教環境──誠然是個深度改變學校文化計劃。學生很多都說上學是因為希望上LBD課,不少參與的老師亦說重燃了對教學的初心。

但在學校推行文化轉變的同時,我們卻遇到一個最根本的問題──從成人視覺及社會需要出發的教育制度與期望; 最基本:看看香港小學生的時間表──剛由幼稚園升小一的六歲學生,與進入青春期的小六學生,面對同樣的學習節數與時數,音體藝的節數少,小息又因安全理由多數不准走動,然後放學補習,回家又要繼續做幾小時的功課溫習,以致以下現象不斷出現於新聞報導之中:

香港逾七成5-17歲兒童未達世衞每天最少60分鐘中等至劇烈強度的體能活動標準,運動時間甚至較疫情前還少。

中學生抑鬱情緒普遍,主要與學業有關。

我們以同感心聆聽孩子的需要嗎?

有調查指:40%家長每星期最少與孩子發生一次衝突,52%家長認為「批評或教訓」有效處理孩子的情緒,但原來59%兒童表示聽後感到傷心,49%感到失落,46%感到憤怒及36%感到不甘心,他們最希望家長能夠聆聽他們的感受。

不帶批判的真聆聽,說時容易做時難。多少時候,孩子的舉動或說話令我們莫名火起,然後就出現自動反應?就算不打不駡,也可能因不信任或過度憂心而囉嗦、揶揄或冷漠相對⋯⋯這些同感心屏障就在我們的價值觀與期望中,一道道地在親子關係間架設起來。

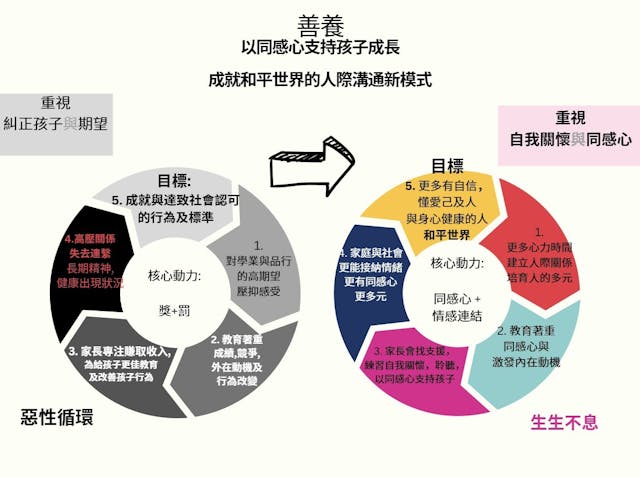

(作者製圖)

善養PFPW──以同感心支持孩子成長

在成立教育大同前兩年,我們認識到Parenting for a Peaceful World這本教養鉅著,我們將這本書翻譯成《善養小童成大同》,最近再跟作者澳洲心理學家 Robin Grille合作,將他的三部著作,以及其30多年的臨床心理治療與家長教育經驗,用最精煉的語言,製成一套共12個單元的整全網上自學課程。

Robin 的書拓闊了我們對教養的視野:讓我們首次認識到童年歷史與教養模式的進化──理解到我們的兒時及成長經歷如何無形地影響著我們如何待人處事,如何與下一代連結。神奇的是這本書也讓我們突然對上一代的管教方式多了一份理解,明白到我們的祖先走過的童年比我們的更嚴苛和殘忍, 我們只是承襲了他們的經驗,要打破這個缺乏照顧情緒發展需要的教養循環,我們首先要有這認知,才能在教養路上更能堅定地以同感心聆聽與接納孩子,而當中,同樣重要的是同感自己,善待自己的需要。

簡單一例:最近一位媽媽在我們的善養共修圈Whatsapp 群組中分享了:接觸善養前的她,陪伴兩歲半的女兒睡覺總是不成功,女兒就是不斷的要跟她說話, 她每次都失敗收場,要工人姐姐完成「陪瞓」工作,而自己會感到忟憎又氣餒,但看過Robin的短片後,有一晚她突然頓悟:孩子只是想跟她傾偈而已!

這媽媽頓時心裡感到更能接納孩子,而且她亦記起要善待自己,在陪孩子半小時後, 她向孩子表達自己需要,對女兒說:「媽媽真的累了,也有一點自己的事情要辦,我先離開30分鐘,之後再來陪你睡,好嗎?」就這樣,她離開時女兒反常的完全沒有投訴,半小時回來後,女兒已獨個兒睡着了。這媽媽說:「我覺得很神奇!以前我離開房間的時候總是感到很挫敗,但今次我完全沒有這個感覺,而且感到很成功!」她說這話是也是信心滿滿的。

做父母這個孕育生命的任務,從來都是邊做邊學。今天孩子多不用捱苦,但情緒病卻如疫症般纏繞著,我們當代的教養文化有那些盲點? 我們的祖先沒有腦科學,心理學等研究佐證去幫他們理解孩子的情緒需要,但今天,教養資訊氾濫,我們與Robin希望將教養──這門沒有盡頭的學問,以108條,每次幾分鐘的短片,解構我們的教養盲點,並一起學習如何建構能連結心靈,提升互信的和諧關係,今天,戰禍重臨世界之際,這門學問及同感心的傳承更是刻不容緩。

未來,我們將以課程的每個單元題目結合我們在家在校的實際例子,與大家在這個空間一起感創,共學,同行善養。

讀者可到教育大同善養網體驗10分鐘免費試學,亦可進深一點,嘗試兩小時的初階課程,學習15%的課程內容。